ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ, КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ,

НОРМЫ И ПРАВИЛА

УТВЕРЖДЕНО

Главным управлением геодезии

и картографии

при Совете Министров СССР

26 февраля 1981 г.

РУКОВОДСТВО

ПО АСТРОНОМИЧЕСКИМ

ОПРЕДЕЛЕНИЯМ

ГКИНП-01-153-81

Москва «НЕДРА» 1984

Приведены обязательные требования к выполнению

высокоточных астрономических определений на пунктах астрономо-геодезических

сетей, изложена методика наблюдений и даны схемы вычислений при определениях

широт, долгот и азимутов. Описаны способы определения координат и азимутов,

основанные на применении современных высокоточных астрономических методов и

приборов в различных широтных условиях. Установлены требования и дана методика

при определении азимутов с погрешностью ± 2", а также для

приближенных астрономических определений, необходимых при выполнении работ на

астропункте.

Предназначено для предприятий, организаций и

учреждений системы ГУГК. Может быть использовано специалистами геодезических

предприятий и отделов.

Разработано Центральным

научно-исследовательским институтом геодезии, аэросъемки и картографии им. Ф.Н.

Красовского (ЦНИИГАиК).

В составлении Руководства принимали участие

ст. инж. А.В. Ермоленко (разд. 2, 5, 7, 10, 11), инж. А.А. Исаев (разд. 9), канд.

техн. наук В.Г. Львов (разд. 3, 6, 7, 10, 11), канд. техн. наук В.З. Халхунов (разд. 2, 3, 4, 11),

ведущий инж. О.В. Черневский (разд. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12), ст. науч. сотрудник В.И.

Шашкин (разд. 10,

11).

С введением в действие настоящего «Руководства

по астрономическим определениям» использование «Практического руководства по

геодезической астрономии» (Труды ЦНИИГАиК, 1962, вып. 148) не рекомендуется.

1. ВВЕДЕНИЕ

Одной из составных частей в работах по

построению Государственной геодезической сети являются астрономические

определения координат и азимутов. По точности исполнения они должны

удовлетворять следующим стандартным требованиям.

Средняя квадратическая погрешность

определения широты пункта, выведенная по внутренней сходимости результатов ее

многократного измерения, не должна превосходить 0,30". Погрешность

определения долготы - не более 0,03s, при этом учитывается погрешность

лично-инструментальной разности. Погрешность определения астрономического

азимута, выводимая по внутренней сходимости измерений 18 приемами по Полярной,

должна быть не более 0,5", а в определениях геодезического азимута

непосредственно из наблюдений звезд - не более 0,7", с учетом

погрешности азимутальной лично-инструментальной разности.

Указанная точность реальна, если надежно

исключены различного рода систематические погрешности, прежде всего

инструментальные, а также личные, присущие самому наблюдателю. Погрешности

особенно велики в определениях долготы и азимута на пунктах, расположенных в

высоких широтах. В заполярной зоне возникают еще и трудности при исполнении

астрономических наблюдений в условиях полярного дня.

Все это потребовало совершенствования

астрономических теодолитов и приборов, методов их исследования, уточнения

методики наблюдений звезд, разработки новых, более эффективных способов

астрономических определений в высоких широтах.

Необходимость в составлении нового Руководства

была обусловлена тем, что «Практическое руководство по геодезической

астрономии» (Труды ЦНИИГАиК, вып. 148), изданное в 1962 г., к настоящему

времени заметно устарело: за истекший период в геодезической астрономии

произошли значительные изменения как в части применяемых астрономических

теодолитов и приборов, так и в методах астрономических определений, а также и в

вычислительной технике.

В астрономо-геодезическом производстве кроме

отечественного теодолита АУ 2/10 применяются оптические теодолиты швейцарских

фирм - Вильд Т4 и ДКМ3-А, снабженные контактными микрометрами.

Находит применение фотоэлектрическая

регистрация моментов прохождения звезд. Для фиксирования моментов наблюдения

звезд (и приемов радиосигналов) успешно применяются цифропечатающие хронографы.

Разработаны радиоприемник «Астра» и кварцевый хронометр «Альтаир». Создан ряд

новых приборов: «Искусственная звезда», многодиапазонные экзаменаторы,

азимутальный стенд и т.п.

Применение кварцевых хронометров,

обеспечивающих хранение времени с высокой точностью в течение больших

интервалов, и современного типа высокочувствительных обладающих большой

избирательной способностью всеволновых радиоприемников, а также наличие более

совершенной системы передач радиосигналов времени вызвали значительное изменение

программ астрономических определений.

Использование при окончательной обработке

наблюдений в стационарных условиях больших ЭВМ и микрокалькуляторов в полевых

позволяет не только упростить, но и привести к единообразию основные рабочие

формулы и схемы для вычислений как в зенитальных, так и в азимутальных способах

астрономических определений.

Разработаны и прошли испытание в полевых

условиях способы определений геодезического азимута и координат в высоких

широтах:

определение геодезического азимута из

многократных наблюдений ярких звезд вблизи меридиана;

способы многократного измерения - широты по

зенитальным и долготы по азимутальным наблюдениям пар ярких звезд вблизи

меридиана;

способ совместного определения координат по

азимутальным наблюдениям пар ярких звезд на равных высотах.

Произведено уточнение методов наблюдений

звезд с применением микрометра, разработаны рекомендации по ослаблению влияния

наклона подвижной нити при определении широты по способу Талькотта в

произвольных малых часовых углах.

Для лабораторных исследований астрономических

теодолитов созданы прибор «Искусственная звезда», экзаменаторы новой

конструкции и специальный коллиматорный стенд, позволяющий определять

неправильности в положениях визирной оси при установках трубы на различные

зенитные расстояния.

Вместо устаревших Каталога 1967 звезд и

Программы способа Талькотта применяются Каталог геодезических звезд (КГЗ-2),

содержащий 2957 звезд с редукциями их координат на современную систему

международного каталога FK 4, и

Рабочие эфемериды способа Талькотта для широтной зоны от +35 до +65°. Кроме

того, на основе нового Каталога геодезических звезд (КГЗ-3, 4949 звезд, эпоха

координат 1990,0), охватывающего все небо, составлены Рабочие эфемериды пар

Талькотта для всех широт.

В настоящем Руководстве описание

астрономических теодолитов и приборов, методов исследования их, а также

изложение способов наблюдений и обработки материалов произведено в расчете на

то, что общая теория астрономических теодолитов, приборов, способов

астрономических определений исполнителю работ известна.

Так как методы астрономических определений

используются нашими геодезистами, выполняющими съемочные работы в некоторых

частях южного полушария Земли, например в порядке оказания помощи развивающимся

странам и ежегодно с научными целями в Антарктиде, то при изложении были

отмечены особенности наблюдений и обработки результатов в условиях южных широт.

В тексте приняты следующие сокращенные

названия:

АЕ - Астрономический ежегодник СССР [1];

АТ - Таблицы по геодезической астрономии (см.

приложение).

Основные обозначения, принятые в Руководстве:

j - астрономическая широта. Для северного

полушария со знаком «плюс» (обычно знак опускается), для южного «минус»;

l - астрономическая долгота. К востоку от

Гринвича считается положительной, к западу - отрицательной;

a - прямое восхождение светила;

D - полярное расстояние светила; D = 90° - d;

z - зенитное расстояние светила;

h - высота светила;

В - геодезическая широта;

L - геодезическая долгота;

N, S,

E, W - страны света: север, юг, восток, запад;

U - поправка часов (хронометра) относительно

Гринвичского времени;

и - поправка часов относительно местного времени;

w - ход хронометра;

X - показания хронометра в момент приема

сигналов времени;

Т - показания хронометра в момент наблюдения (измерения) светила;

s - местное звездное время;

S - гринвичское звездное время;

S0 - звездное время (истинное) в среднюю гринвичскую полночь;

UT1 - всемирное время - время среднего гринвичского

меридиана, определяемого средними положениями полюсов Земли;

UTC - координированное (согласованное) время (в

равномерной шкале атомного времени). Часы и минуты совпадают с UT1;

DM - московское время. Отличается от

координированного зимой на 3h, летом на 4h; DM = UTC + 3h или DM = UTC

+ 4h;

ET - эфемеридное время;

m - коэффициент перевода среднего времени в

звездное, равный 0,002737909;

v - коэффициент перевода звездного в среднее

время, равный 0,002730434;

MZ - место зенита на вертикальном круге;

MN (S) - место севера (юга) на

горизонтальном круге;

КЛ, КП - положение верхней части теодолита -

вертикальный круг слева, справа;

МЛ, МП, М - отсчеты по горизонтальному или

вертикальному кругу при положениях соответственно КЛ, КП и средний отсчет;

Q - горизонтальный угол между направлениями А

и В, Q = МB - МA;

С - коллимационная ошибка;

y - наклон горизонтальной нити микрометра;

t °C - температура в градусах по шкале Цельсия;

r - вертикальная рефракция;

ЛИР - долготная лично-инструментальная

разность;

АЛИР - азимутальная лично-инструментальная

разность;

R - цена оборота винта микрометра;

mгт, mпт - цена одного деления винта микрометра соответственно главной и

поверительной труб;

t - цена одного деления уровня;

m (m) - средняя квадратическая погрешность единицы

веса;

М - средняя квадратическая погрешность среднего значения из n измерений;

D - обозначение для поправок. Рядом с этим

символом должен стоять второй, показывающий, куда вводится поправка, и третий,

подстрочный, за что она вводится. Например, Dar - поправка в азимут за редукцию визирной

цели.

Сокращения, употребляемые как подстрочные при

обозначении поправок:

аб - за аберрацию;

r - за редукцию визирной цели;

I - за центрировку теодолита;

g - за сближение меридианов;

ц - за неправильности цапф;

w - за ускорение;

p - за движение полюса;

мш - за мертвый ход и ширину контактов;

бг - за боковое гнутие;

вл - за смещение визирной линии;

в - за уровень.

2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Выбор способа производится заранее, при

составлении проекта. При этом учитывается ряд факторов:

- определяемые элементы (широта, долгота и

астрономический азимут; геодезический азимут);

- расположение района работ по широте;

- наличие теодолитов и приборов (в частности

фотоэлектрической установки);

- сезон предстоящих определений (особые

требования к способу возникают при работе в летний период в высоких широтах);

- условия передвижения астрономической

партии.

При выполнении полных определений

рекомендуется использовать два теодолита, один - устанавливаемый на столике

сигнала - для определения азимута, второй - внизу на столбе - для наблюдения

широты и долготы. Это приводит к значительному повышению производительности

труда.

Требования к астрономическому столбу изложены

в 2.2.

Размещение всей аппаратуры на пункте должно

выполняться продуманно. Непосредственно у астростолба или на сигнале находятся

только вспомогательный хронометр или часы, необходимые для нахождения звезд по

эфемеридам, и пульт управления. Остальные приборы, в том числе и основной

хронометр, удобно располагать в палатке. Связь между наблюдателем и помощником

осуществляется по проводам. Возможно для этой цели использование телефонной или

радиосвязи.

При азимутальных определениях необходимо обеспечить

высоту визирного луча над препятствием не менее 6 м во всех районах страны.

Если рельеф местности позволяет наблюдать азимут с земли, то его определяют со

столба, установленного приблизительно в створе наблюдаемого направления.

Астрономический столб, как для определения

азимута, так и для определения широт и долгот должен находиться не далее 80 м и

не ближе высоты сигнала от центра пункта.

Палатка должна быть установлена от центра на

расстоянии, превышающем 1,2 высоты знака.

На расстоянии ³ 0,5 км (в лесных районах ³ 0,25 км) от центра пункта устанавливается

мира. Она используется для ориентирования теодолита. Азимут миры находится

одним из приближенных способов (9.3.1 и 9.3.2). В отдельных случаях

необходимо знать приближенные значения широты и долготы, они определяются по

способам раздела 9.

Методика определения астрономического и

геодезического азимутов с погрешностями ± 2" изложена в 6.6 и 6.7.

Необходимость в таких наблюдениях возникает при решении задач, связанных с

ориентированием полигонометрических сетей 3 - 4 классов.

Вспомогательные (эфемеридные) часы должны

быть установлены по местному звездному времени, основные часы - в зависимости

от того, являются ли они звездными или средними - соответственно по местному

звездному времени или по координированному. Средние часы могут быть установлены

и по московскому времени. Для того чтобы установить на часах показание,

соответствующее тому или другому времени, необходимо знать поправку часов. Она

определяется по приему радиосигналов точного времени, как указано в 2.3.

При наблюдении запись результатов производят

в журналы специально установленной формы. Часть вычислительной обработки

выполняют непосредственно в журналах.

До отъезда с пункта выполняют полевые

вычисления, позволяющие судить о качестве наблюдений. Полевые вычисления широт

и долгот необходимы также для использования их результатов при обработке

азимутов. При обработке долготных определений при полевых вычислениях

достаточно для опытного астронома ограничиться 1/3 объема

наблюденных пар. Образцы полевых вычислений с необходимой точностью даны на

страницах Руководства.

По окончании сезона (после определения

заключительной лично-инструментальной разности) астроном составляет полевой

технический отчет, содержащий основные сведения о наблюдениях.

При окончательной обработке следует

использовать точные формулы и схемы из Руководства, но целесообразнее, конечно,

применить ЭВМ. Материалы Руководства достаточны для составления программ.

При камеральной обработке координаты звезд

должны быть взяты в системе FK4

или в системе подготавливаемого к изданию нового каталога FK5.

Все широты, долготы и азимуты должны быть

приведены к Условному международному началу - полюсу OCI (см. 8.4), центру пункта (8.1 и 8.2), а

азимуты, кроме того, к референцэллипсоиду (8.3).

Основной системой времени является система

всемирного времени UT1SU, вычисляемая Государственной службой времени

и частоты СССР. Для астрономических определений вне территории Советского Союза

разрешается использовать всемирное время UT1МБВ(Международного бюро времени).

2.2. АСТРОНОМИЧЕСКИЙ СТОЛБ

Основными требованиями, которым должен

удовлетворять астрономический столб, являются его сохранность и

устойчивость при воздействии ежесуточных, сезонных и многолетних климатических

факторов. Названные требования будут выполнены, если строительство астростолба

произвести следующим образом.

На возвышенном месте, не подверженном

затоплению в паводок, с которого обеспечиваются наблюдения земной визирной цели

и звезд на нужных зенитных расстояниях, роется котлован (рис. 2.1)

размером 3´3 м в верхней и 2,5´2,5 м в нижней части. Котлован должен быть на

1 м ниже глубины сезонного промерзания грунта в данном районе. На дно котлована

засыпается песок 1 слоем 50 см. На утрамбованную поверхность песка

укладывается гравийно-бетонная подушка 2 с размерами в плане 2´2 и высотой 20 см. В качестве подушки может

быть использована готовая железобетонная плита. На подушке строится бетонное

или кирпичное основание 4 астростолба, имеющего в поперечнике 1´1 м. Верхняя площадка основания должна

возвышаться над поверхностью естественного почвенного покрова на 0,5 м. На

площадке основания выкладывается кирпичный астрономический столб 7

высотой 120 см и с размерами в поперечнике 0,5´0,5 м. Наружные поверхности основания

покрываются гидроизоляцией. В песок котлована укладывается якорь заземления,

шина от которого выводится к астростолбу на поверхность. После этого котлован

засыпается землей 3. Для отвода дождевой воды от столба делают откосы.

Вокруг столба строится помост 6, нижняя поверхность которого должна

располагаться на 15 см выше площадки основания. Помост не должен иметь точек

касания с астростолбом. Опоры помоста 5 должны находиться на расстоянии

1 м и более от внешних обводов астростолба. В верхней части столба строят опалубку

высотой 20 см, которую заливают бетоном, образующим после отвердевания

инструментальный столик 8. Поверхность бетона тщательно выравнивается.

Центр столба обозначается стандартной маркой 9, вбетонированной в

столик. Столб штукатурится и после высыхания окрашивается в белый цвет.

2.3. ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОПРАВКИ ХРОНОМЕТРА ПО ПРИЕМУ РАДИОСИГНАЛОВ

ВРЕМЕНИ

Поправкой часов (хронометра) называют

величину, которую надо прибавить к показанию часов X, чтобы получить точное время Т.

Следовательно,

и = Т

- Х. (2.1)

Рис. 2.1. Астрономический столб

Для поправки часов должен быть указан момент,

на который она вычислена.

Изменение поправки за единицу времени

называют ходом w часов. Ход может быть отнесен к различным единицам времени. Говорят о

суточном ходе часов, часовом, минутном и т.д. (wd, wh, wm)

. (2.2)

. (2.2)

Различают ход по отношению к среднему

солнечному времени и ход по отношению к звездному времени. Хронометр называют

средним или звездным. Средний хронометр имеет малый ход (порядка нескольких

секунд в сутки или значительно меньше) относительно шкалы среднего времени, а

звездный - относительно шкалы звездного времени.

Кроме того, необходимо различать, как

поставлен хронометр. Средний хронометр может быть поставлен (т.е. иметь малую

поправку) по координированному, местному среднему солнечному, московскому и

даже по местному звездному времени.

В последнем случае его поправка, вычисленная

по отношению к звездному времени, будет быстро изменяться.

Для вычисления поправки хронометра используют

эталонные радиосигналы точного времени. В момент приема радиосигнала

отсчитывают показание хронометра. Зная время подачи радиосигнала, по формуле (2.1)

находят поправку хронометра. Для повышения точности используется несколько

сигналов.

В качестве основной шкалы времени в

геодезической астрономии используют шкалу всемирного времени UT1, базирующуюся на фактическом вращении Земли

вокруг оси, полученную из астрономических наблюдений и учитывающую колебание

полюса. Для вычисления Т, входящего в формулу (2.1), момент сравнения,

зафиксированный по приему радиосигналов, должен быть приведен к шкале UT1. Однако в силу неравномерности вращения

Земли шкала времени UT1

является неравномерной и потому невоспроизводимой с помощью технических

средств. Эталонные сигналы времени, передаваемые радиостанциями, даются по

шкале координированного времени UTC

на базе равномерной шкалы атомного времени (AT). Единичный интервал - секунда - в этой

шкале равен атомной секунде, принятой в качестве основной единицы в

международной системе единиц (СИ).

Для обеспечения максимального приближения к

шкале UT1 счет

координированного времени по шкале UTC

может дискретно меняться на 1 с c

первого числа месяца в 00 часов всемирного времени (координироваться) таким

образом, чтобы различие со шкалой UT1

не превышало 0,8 с. Таким образом, разность UT1 - UTC

всегда £ 0,8 с.

Все эталонные сигналы времени, передаваемые

радиостанциями СССР, в том числе и широковещательные сигналы «шесть точек» СПВ

(сигналы проверки времени), формируются на базе шкалы координированного времени

Советского Союза UTCSU. Часы и минуты этой шкалы совпадают с международным координированным

временем UTCМБВ и всемирным временем UT1.

В повседневной жизни для приближения к

местному солнечному времени в зависимости от часового пояса ко времени UTC прибавляется целое число часов. Так, Москва

в настоящее время живет по времени, отличающемуся от координированного на 3 ч

зимой DМ = UTC + 3h и на 4 ч летом DМ = UTC + 4h. Для астрономических определений необходимо

пользоваться всемирным временем UT1.

Для перехода от шкалы UTC к шкале UT1 Государственной комиссией единого времени и

эталонных частот СССР ежеквартально выпускаются бюллетени «Всемирное время»,

серия Е, содержащие точные разности (UT1 - UTC)SU в 0,0001s на 0h всемирного времени каждых суток для

советских и некоторых зарубежных радиостанций [5]. Кроме того, выпускаются

еженедельные бюллетени серии А [4], которые дают срочные

(предварительные) данные о разности шкал (UT1 - UTC)

для советских и зарубежных станций с двухнедельной задержкой. Этих данных часто

бывает достаточно для окончательной обработки астроопределений.

Во многих случаях бывает достаточно знать еще

более приближенное значение разности (UT1

- UTC) = (DUT1 + dUT1), передаваемое радиостанциями в эфир с

помощью кода при передаче секундных сигналов после каждого минутного сигнала

времени путем маркирования дополнительными импульсами соответствующих секундных

сигналов.

Информация DUT1 передается как советскими, так и

зарубежными станциями с точностью 0,1s. Кроме того, радиостанции СССР передают дополнительную информацию dUT1 с точностью 0,02s.

Положительное значение DUT1 передаётся маркированием n секундных сигналов в интервале от 1 до 8 с,

так что DUT1 =

+0,1sn.

Отрицательное значение DUT1

передается маркированием m секундных сигналов в интервале от 9 до 16 с, так что DUT1 = -0,1sm.

Положительное значение dUT1 передаётся маркированием секундных сигналов

в интервале от 21 до 24 с, так что dUT1

= +0,02sp. Отрицательное значение - маркированием секундных сигналов в интервале

от 31 до 34 с, так что dUT1

= -0,02sq.

Пример. Маркированы 9-й, 10-й, 11-й, 21-й и 22-й

секундные сигналы в серии; m = 3, p =

2. Найти разность шкал UT1 и UTC.

DUT1 +

dUT1 = 3(-0,1s) + 2(+0,02s) = -0,26s.

Если средний хронометр установлен по

всемирному или координированному времени, то его поправка относительно шкалы

всемирного времени определяется очень просто, поскольку в этом случае всемирное

время в момент приема радиосигнала равно

UT1 = UTC + (UT1 - UTC) + DT, (2.3)

где UTC -

координированное время подачи радиосигнала; (UT1 - UTC)

- разность шкал всемирного и координированного времен, интерполируемая из

бюллетеней серий Е или А на момент сравнения и заменяемая (когда

это возможно) приближенным ее значением DUT1 + dUT1; DT - поправка для данной конкретной

радиостанции. Ее приближенное значение дается в бюллетенях серии A, окончательное - в бюллетенях серии Е.

Для советских радиостанций обычно DT = 0.

В соответствии с этим поправка хронометра,

установленного по всемирному времени, относительно шкалы ИТ1

u = UTC + (UT1 - UTC)

- (X - tр) (2.4)

или

u = UTC + (DUT1

+ dUT1) - (X - tр), (2.5)

где tр - задержка сигнала, обусловленная конечной скоростью распространения

радиоволн (выражают в тысячных долях секунды), ее выбирают из таблицы AT или вычисляют по формуле

tp = +0,9

+ 3,25(L/1000), (2.6)

где L =

1,852Z - расстояние между

передатчиком и приёмником, вычисленное по дуге большого круга Земли в км, Z - центральный угол в минутах дуги,

соответствующий дуге большого круга между пунктами передачи и приема

cosZ = sinj1sinj2 + cosj1cosj2cosDl, (2.7)

где j1, j2 - широты пунктов передачи и приема (с точностью до минуты), Dl - разность долгот (с точностью до угловой

минуты).

При обработке астроопределений возникает

необходимость вычисления поправки хронометра и относительно местного

звездного времени. Общая формула для вычисления этой поправки в момент приема

сигналов имеет вид

и = [UTC + (UT1 - UTC) + DT](1 + m) + S0 + λ - (X - τр), (2.8)

где μ =

0,0027379 - коэффициент перехода от среднего времени к звездному; S0 - истинное звездное время в Гринвичскую полночь, т.е. на 0h всемирного времени; S0 выбирают из таблицы «Звездное время» АЕ; λ

- долгота пункта, считаемая

положительной к востоку от Гринвича.

Отличие звездного хронометра от среднего

состоит лишь в том, что для первого поправка хронометра и ход - величины

небольшие, а это позволяет при интерполировании поправки на момент наблюдения

звезд обходиться меньшим числом знаков. При современном развитии вычислительной

техники указанный недостаток средних хронометров не является принципиальным.

Средний хронометр целесообразно устанавливать по всемирному (точнее

координированному) времени - это удобно при приеме радиосигналов, ибо шкала UTC и шкала хронометра практически в этом случае

совпадают. При производстве наблюдений (нахождении звезд по эфемеридам)

необходимы звездные часы, (звездный хронометр, секундомер, ручные и вообще

любые часы, показывающие местное звездное время). Необходимость в специальных

эфемеридных часах отпадает, если используемый средний хронометр установить по

местному звездному времени. Тогда поправка этого хронометра по отношению к

звездному времени не превысит в данном вечере 2m, каждый час хронометр будет отставать

примерно на 10s.

Практически поправку хронометра

автоматическим способом с записью на ленту хронографа радиосигналов времени (UTC) и показаний хронометра (X) определяют следующим образом.

Ознакомившись с расписанием передач эталонных

сигналов точного времени (бюллетень В), настраиваются на частоту выбранной

радиостанции. Хронометр, поправку которого определяют, приставку для приема

радиосигналов, регистратор и радиоприемник подключают и готовят к работе в

соответствии с правилами, изложенными в разделах 10.5.2

и 10.6.

С началом очередной серии секундных сигналов включают регистратор, записывают

на ленте дату наблюдений, название радиостанции. Особое внимание уделяют записи

минуты по координированному времени UTC.

Для этой цели используют кварцевые, электронные ручные часы, если таковые

имеются в бригаде; можно использовать и средний хронометр, если приближенная

поправка его известна.

Лучший же способ, особенно в том случае,

когда прием сигналов начат не с первой минуты серий, - подождать конца серии

секундных сигналов или воспользоваться тем, что в соответствии с программой

сигналы времени 56, 57, 58, 59 с каждой (5n - 1)-й мин пропускаются (n = 1, 2, ..., 12). Например, для радиостанции

РВМ в серии секундных сигналов с 10-й по 20-ю мин пропуски будут с 14m55s по 15m00s и с 19m55s пo

20m00s. После начала очередной минуты

координированного времени переключают перья (марки) хронографа. Таким образом,

часть принятых сигналов будет принята при одном положении переключателя, а

другая - при втором. Записывают номера маркированных секунд для определения

величины

DUT1 + dUT1.

Продолжительность приема сигналов должна быть

такой, чтобы при каждом из двух положений (до и после переключения перьев)

можно было бы произвести при расшифровке сравнение показания хронометра со

шкалой UTC по 10 контактам (не

менее).

Расшифровывают ленту с помощью специальной

палетки или прибора для расшифровки хронограмм. Записи производятся в журнале

для приема радиосигналов (табл. 2.1).

Для момента приёма радиосигналов может быть

найдено гринвичское звёздное время S по формуле

S = S0

+ [UTC + (UT1 - UTC) + DT](1 + μ), (2.8, а)

которое используется при вычислении долготы.

Таблица 2.1

Журнал приема радиосигналов времени

Хронометр средний, IM43, № 6465 установлен

по всемирному времени

Дата 25 - 26 марта 1979 г. Станция РИД 11h54m

DUT1 + dUT1

= +0,36sτр = 0,015s

|

N

|

UTC

|

X

|

|

1

|

11h53m37s

|

11h53m30,05s

|

|

2

|

38

|

31,06

|

|

3

|

39

|

32,05

|

|

4

|

40

|

33,04

|

|

5

|

41

|

34,06

|

|

6

|

54 09

|

54 02,03

|

|

7

|

10

|

03,03

|

|

8

|

11

|

04,04

|

|

9

|

12

|

05,03

|

|

10

|

13

|

11 54 06,04

|

|

Среднее

|

11 53 55,000

|

11 53 48,043

|

|

Редукция к началу минуты (в

системе показаний хронометра)

|

+5,000

|

+5,000

|

|

Среднее + редукция

|

11 54 00,000

|

11 53 53,043

|

|

Промежуток времени от

предыдущего приема (в системе показаний хронометра)

|

1 03 00 000

|

1 03 00,034

|

|

ωh

|

|

- 0,032

|

Цифры после позывных радиостанции (например,

РИД 10h57m) означают час и ту минуту (в шкале UTC), к началу которой редуцируется показание

хронометра. Именно эти значения UTC

и X используют в

дальнейшем при вычислении поправки и хода хронометра.

Для звездного хронометра величину редукции

(табл. 2.2)

в показание хронометра X, т.е.

интервал времени от UTCcp до начала ближайшей минуты UTC,

выражают в единицах звездного времени.

Для контроля ход хронометра вычисляют по двум

смежным приемам радиосигналов. Для этого исправляют показания X задержками τр, если принимались

сигналы различных радиостанций; находят промежуток времени (в UTC) между данным и предыдущим приемами

сигналов; для звездного хронометра полученную разность выражают в единицах

звездного времени. Вычисляют разность показаний хронометра и по формулам:

для среднего хронометра

ω = [(UTC2 - UTC1) - (X2 - X1)] : (X2 - X1); (2.9)

для звездного хронометра

ω = [(UTC2 - UTC1)(1 + μ) - (Х2

- X1)] : (Х2

- X1) (2.10)

получают величину хода хронометра в промежутке времени Х2

- X1. Индексы 1 и 2 относятся соответственно к

первой и второй станции. Для того чтобы иметь возможность сравнения отдельных

ходов, их приводят к единице времени, например к одному часу, к одной минуте, к

десяти минутам и т.д.

Таблица 2.2

Журнал приема радиосигналов времени

Хронометр звездный завода им. Кирова № 7300

Дата 30/31 марта 1979 г. Станция РИД 10h57m

DUT1 + dUT1

= +0,36s; τр = 0,015s

|

N

|

UTC

|

X

|

|

1

|

10h56m49s

|

10h22m04,37s

|

|

2

|

50

|

05,37

|

|

3

|

54

|

09,39

|

|

4

|

55

|

10,39

|

|

5

|

56

|

11,38

|

|

6

|

57 02

|

17,39

|

|

7

|

07

|

22,42

|

|

8

|

12

|

27,43

|

|

9

|

13

|

28,43

|

|

10

|

10 57 16

|

10 22 31,45

|

|

Среднее

|

10 57 01,400

|

10 22 16,802

|

|

Редукция к началу минуты (в

системе показаний хронометра)

|

- 1,400

|

- 1,404

|

|

Среднее + редукция

|

10 57 00,000

|

10 22 15,398

|

|

Промежуток времени от

предыдущего приема (в системе хронометра)

|

1 06 10,842

|

1 06 10,888

|

|

ωh

|

|

- 0,042

|

При обработке наблюдений, когда для смежных

приемов радиосигналов поправки хронометра u2 и и1 вычислены, ход хронометра для промежутка

времени Х2 - X1 вычисляют так

(2.10, a)

(2.10, a)

причем промежуток времени Х2 - X1 выражают в секундах, если используемый хронометр средний и в десятках

минут - если звездный.

Пример вычисления поправки среднего и

звездного хронометров относительно местного звездного времени по формуле (2.8) приведен

в табл. 2.3

и 2.4.

Таблица 2.3

Вычисление поправок и хода среднего

хронометра, используемого как звездный

|

Дата

|

25/26 марта 1979 г.

|

25/26 марта 1979 г.

|

|

Радиостанция

|

РИД 10h51m

|

РИД 11h54m

|

|

S0

|

12h07m26,401s

|

12h07m26,401s

|

|

UTC(1 + μ)

|

10 52 46,943

|

11 55 57,292

|

|

(UT1 - UTC)(1 + μ)

|

+ 0,363

|

+ 0,363

|

|

λ

|

8 56 10,007

|

8 56 10,007

|

|

s

|

7 56 23,714

|

8 59 34,063

|

|

X - τр

|

10 50 52,994

|

11 53 53,028

|

|

u

|

-2 54 29,280

|

-2 54 18,965

|

|

Х2 - X1; u2 - u1

|

3780s; +10,315s

|

|

ω

|

+0,0027288s

|

Таблица 2.4

Вычисление поправок и хода звездного

хронометра

|

Дата

|

30/31 марта 1979 г.

|

30/31 марта 1979 г.

|

|

Радиостанция

|

РИД 9h51m

|

РИД 10h57m

|

|

S0

|

12h27m09,143s

|

12h27m09,143s

|

|

UTC(1 + μ)

|

9 52 37,086

|

10 58 47,929

|

|

(UT1 - UTC)(1 + μ)

|

+ 0,343

|

+ 0,343

|

|

λ

|

10 56 19,380

|

10 56 19,380

|

|

s

|

9 16 05,952

|

10 22 16,795

|

|

X - τр

|

9 16 04,495

|

10 22 15,383

|

|

u

|

+ 1,457

|

+ 1,412

|

|

Х2 - X1; u2 - u1

|

(6,62)10m;

-0,045s

|

|

|

-0,0068s

|

При полевой обработке наблюдений вместо

разности UT1 - UTC берут ее приближенное значение DUT1 + dUT1, а также используют приближенную долготу λ0.

Таблица 2.5

Интерполирование поправки среднего хронометра

на моменты наблюдения звезд

|

Номер звезды

|

T

|

Xср

|

(T - Xср)s

|

ωs

|

Δuω

|

uср

|

u = uср + Δuω

|

|

222

|

11h10m13,7s

|

11h22m23,0s

|

-729,3

|

+0,0027288

|

-1,990

|

-2h54m24,122s

|

-2h54m26,112s

|

|

232

|

11 49 26,1

|

11 22 23,0

|

+1623,1

|

+0,0027288

|

+4,429

|

-2 54 24,122

|

-2 54 19,693

|

Таблица 2.6

Интерполирование поправки звездного хронометра

на моменты наблюдения звезд

|

Номер звезды

|

T

|

Xср

|

|

|

Δuω

|

uср

|

u = uср + Δuω

|

|

244

|

9h20,3m

|

9h49,2m

|

-2,89

|

-0,0068

|

+0,020

|

+1,434

|

+1,454

|

|

263

|

10 14,7

|

9 49,2

|

+2,55

|

-0,0068

|

-0,017

|

+1,434

|

+1,417

|

Интерполирование поправки хронометра на

момент наблюдений Т, заключенный между двумя смежными приемами

радиосигналов, производят по формуле

u = uср + Δuω = uср + ωs(T - Xср), (2.11)

где uср = (u2 + u1)/2, а Хср = (Х2

+ X1)/2. Величины Хср и

соответственно (T -

Хср) для среднего хронометра вычисляют до 0,1s, а для звёздного - до 0,1m. Примеры интерполирования поправки среднего

и звёздного хронометров на момент наблюдений приведены в табл. 2.5 и 2.6.

Методика определения поправки кварцевого

среднего хронометра «Альтаир» с помощью сличающего устройства описана в 10.2.1.

Показание хронометра X в

момент сравнения может быть считано непосредственно со шкал прибора, поэтому

нет надобности иметь специальный журнал; название станции, момент сравнения (UTC), X и разность DUT1 + dUT1 записывают непосредственно в журнал

наблюдений, ход хронометра «Альтаир» относительно среднего времени практически

равен нулю и проверяется непосредственно при приеме сигналов.

С поправкой хронометра (любого), вычисленной

относительно местного звездного времени по приведенной выше методике, часовой

угол светила вычисляется по единой формуле

t = T +

u - α. (2.12)

Часовой угол светила можно найти без

предварительного вычисления поправки хронометра непосредственно по формуле

(2.13)

(2.13)

Эта формула может быть применена при

окончательной обработке результатов на ЭВМ.

2.4. ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОБРАБОТКЕ

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ

Согласно общей теории методов геодезической

астрономии [24]

в зенитальных методах вычисляется зенитное расстояние [Z'выч], в азимутальных - азимут [a'выч] светила по часовому его углу t. В первом случае для этой цели служит

формула

cosZ'выч = sinφsinδ + cosφcosδcost (2.14)

или преобразованная к виду

(2.15)

(2.15)

Во втором случае применяется формула

ctga'выч = sinφctgt

- cosφtgδcosect (2.16)

или

(2.17)

(2.17)

где

m = ctgδsecφ, n

= ctgδtgφcost,

здесь в обеих формулах азимут светила

отсчитывается от точки юга по ходу часовой стрелки.

По ctgа' или tgа' находят угол а1 для

первого положительного квадранта, затем квадрант для азимута звезды а' выбирают в соответствии с величиной часового

угла t и знака

тригонометрической функции, по которой был получен угол а1.

При определении азимута земного предмета по

Полярной всегда небольшой азимут самой звезды а' выбирают для первого положительного или

отрицательного квадранта, в зависимости от знака тригонометрической функции;

таким образом, азимут Полярной получается отсчитанным от точки севера по ходу

часовой стрелки (к востоку) положительным а' = а1, против часовой

стрелки (к западу) - отрицательным (а' = -а1).

2.5. ПОПРАВКИ ЗА УСКОРЕНИЕ В ВЫЧИСЛЕННЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

КООРДИНАТЫ

2.5.1.

Поправка за зенитальное ускорение

Если было выполнено n отдельных зенитальных наблюдений звезды при

положениях ее вблизи большого круга трубы теодолита, тогда зенитное расстояние Z', вычисленное со средним моментом наблюдения Т,

например по формуле (2.15) или ей равносильной, подлежит исправлению

поправкой ΔZw за зенитальное ускорение. Исправленное зенитное расстояние Z получают по формуле

Z = Z' + ΔZw. (2.18)

При вычислении ΔZw, могут быть три случая.

1 случай. Средний момент Т = ΣTi/n выведен

из нескольких моментов наблюдений звезды (n > 2). Моменты были отмечены

последовательно через одинаковые

интервалы времени (например, моменты контактирования на двух центральных

оборотах контактного микрометра). В этом случае используется формула

(2.19)

(2.19)

где Т1, Тn - первый и последний из отмеченных моментов

наблюдений по показанию хронометра.

2 случай. Средний момент наблюдения Т = (Т1

+ Т2)/2 получен по двум фиксированным моментам Т1,

Т2 или по двум средним моментам Тл, Тп,

выведенным, например, из наблюдений звезды при двух кругах.

В этом случае для вычисления ΔZw пользуются формулой

(2.20)

(2.20)

где аргументом служит

ΔT = (T2 - T1)/2 = T - T1 = T2 - T.

3 случай. Средний момент наблюдения Т = ΣTi/n выведен

из n

моментов, интервалы между которыми не равны между собой; в этом случае находят

разности (Ti - T), где Ti -

отдельные моменты, а Т - средний момент, и по ним вычисляют искомую

поправку ΔZw,

пользуясь формулой

(2.21)

(2.21)

Во всех основных формулах (2.19)

- (2.21)

содержится величина

(2.22)

(2.22)

представляющая собой зенитальное ускорение, выраженное через

коэффициенты

m1 = cosφsinφcosa; m2 = cos2φcos2a,

где азимут а исчисляется от точки юга по ходу часовой стрелки.

Аргументы (Тn - Т1), ΔT, (Тi - Т) выражают в секундах времени, величина поправки ΔZw получается при этом в секундах дуги.

Если моменты наблюдений были фиксированы по

показаниям среднего хронометра, тогда значение ΔZw, полученное по одной из указанных выше

формул, умножают на постоянное число 1,00548, представляющее собой (1 + μ)2, где μ = 1/365,24220 есть коэффициент перехода от

средних солнечных единиц времени к звездным.

2.5.2. Поправка за азимутальное ускорение

Азимут a', вычисленный со средним моментом наблюдения

по одной из формул (2.16), (2.17), исправляется поправкой

Δaw за азимутальное ускорение. Исправленный

азимут а звезды находят по формуле

а = a' + Δaw. (2.23)

Поправка Δaw вычисляется по одной из формул (2.19)

- (2.21)

для вычисления ΔZw, лишь с заменой в них зенитального ускорения

на азимутальное

на азимутальное

(2.24)

(2.24)

где

k1 = sinφcosφctgZ;

Таким образом, формулы для вычисления Δaw в зависимости от видов фиксирования моментов

наблюдений, рассмотренных выше, будут следующие:

для 1-го случая

(2.25)

(2.25)

для 2-го случая

(2.26)

(2.26)

для

3-го случая

(2.27)

(2.27)

Все замечания, касающиеся применения формул

для вычислений ΔZw, относятся в той же мере и к формулам для

вычислений Δaw.

2.6. ПОПРАВКА ЗА СОВМЕСТНОЕ ВЛИЯНИЕ ТЕКУЩЕЙ КОЛЛИМАЦИИ И

ЗЕНИТАЛЬНОГО УСКОРЕНИЯ

Если отдельные зенитальные наблюдения звезды

при неподвижной алидаде горизонтального круга производились на различных

расстояниях от центральной вертикальной нити, тогда зенитное расстояние Z' звезды, вычисленное со средним моментом

наблюдения Т, исправляется поправкой ΔZcw за совместное влияние текущей коллимации и

зенитального ускорения по формуле

Z = Z' + ΔZcw. (2.28)

Для вычисления ΔZcw служат формулы из 2.5.1 с заменой в них зенитального ускорения

выражением

E = (cos2δ - cos2φ)ctgZ - sinφ∙cosφ∙cosa. (2.29)

Таким образом, в зависимости от различий в

фиксировании отдельных моментов наблюдений друг относительно друга применяются

формулы:

для 1-го случая

(2.30)

(2.30)

для 2-го случая

(2.31)

(2.31)

для 3-го случая

(2.32)

(2.32)

Формулы (2.28) - (2.32)

пригодны для вычисления ΔZcw при обработке наблюдений, выполненных в

любом вертикале и для обоих полушарий Земли.

По формуле (2.28) исправляется поправкой вычисленное зенитное расстояние. Иногда

необходимо исправить измеренное

зенитное расстояние, в этих случаях пользуются той же формулой, но знак поправки

ΔZcw меняется на обратный.

2.7. О ФОРМУЛАХ МЕСТА ЗЕНИТА И ЗЕНИТНОГО РАССТОЯНИЯ

Введем понятие «основной круг» или «основное

положение верхней части теодолита». Основным считается такое положение, при

котором с увеличением зенитного расстояния трубы отсчеты по вертикальному кругу

возрастают. Для теодолитов Вильд Т4, АУ 2/10 и ДКМ3-А таким основным является

круг лево (КЛ).

Второе положение назовем дополнительным.

Обозначим соответственно отсчеты по

вертикальному кругу через МО и МД.

2.7.1. Место зенита

Для любого типа теодолита при произвольно

установленном круге место зенита MZ

вычисляется по одной из следующих формул:

MZ = (МЛ + МП)/2 ± 180° (2.33)

или

MZ = (МЛ + МП)/2, (2.34)

где МЛ и МП - отсчеты по

вертикальному кругу при наведении на неподвижный объект при КЛ и КП.

Выбор формулы производится следующим образом:

если МО < МД, то формула (2.33);

если МО > МД, то формула (2.34).

Кроме того, если известно, что место зенита

мало (359 - 360 - 1°), то всегда применяется формула (2.34).

Можно сделать выбор формулы опытным путем:

если при переводе трубы через зенит нулевой отсчет проходит через индекс микроскопа I (или отсчетного устройства), то используется

формула (2.33),

если не проходит, то формула (2.34).

Правило действует при любом месте зенита.

Во всех случаях, если при вычислении по

формуле (2.33)

получится (МЛ + МП)/2 > 180°, то перед 180° берется знак «-», если < 180°, то «+».

Примеры

1. МЛ 30°10'5" МО < МД

МП 270°10'7". Формула (2.33).

Теодолит ДКМ3-А

МО = МЛ;

МД = МП.

2. МЛ 350°02'10". МО = МП

МП 9°01'56" МД

= МЛ

МО

< МД

Формула (2.33)

3. МЛ 350°01'4" МО = МЛ

МП 290°01'6" МД = МП

МО

> МД Формула (2.34)

MZ = (350°01'4" + 290°01'6")/2 = 320°01'5".

2.7.2.

Вычисление зенитного расстояния

2.7.2.1. При

известном месте зенита

Z = MO - MZ; (2.35)

Z = MZ - МД. (2.36)

Следовательно, для Т4, ДКМЗ-А, АУ 2/10

Z = МЛ

- MZ, (2.37)

Z = MZ - МП. (2.38)

Зенитное расстояние всегда положительная

величина, лежащая в пределах от 0 до 180°. Поэтому при получении отрицательного

значения необходимо прибавить 360°.

Пример.

Т4 MZ = 359°59'50" МЛ = 15°4'20".

Формула (2.37)

Z = 15°4'20" - 359°59'50" + 360° = 15°4'30".

2.7.2.2. Место

зенита неизвестно. Сделаны отсчеты по вертикальному кругу при двух положениях

Z = МО/2 - МД/2 + 180°, (2.39)

180° прибавляется, если Z получается отрицательным.

Формула действует при любом MZ.

Следовательно,

для Т4, ДКМ3-А и АУ 2/10

Z = МЛ/2 - МП/2 + 180°; (2.40)

Пример.

Формула (2.40).

Т4 МЛ

= 180°;

МП

= 60°;

2.8. ФОРМУЛЫ К СОСТАВЛЕНИЮ ЭФЕМЕРИД ЗВЕЗД ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ ВБЛИЗИ

МЕРИДИАНА.

ОБОБЩЕНИЕ НАЗВАНИЙ ЗВЕЗД ПО ИХ ПОЛОЖЕНИЯМ

ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРВОГО ВЕРТИКАЛА

1. Формулы приведены в табл. 2.7

Таблица 2.7

|

Южная звезда

|

Северная звезда

|

|

вблизи верхней кульминации

|

вблизи нижней кульминации

|

вблизи верхней кульминации

|

вблизи нижней кульминации

|

|

Для северного полушария Земли (φ > 0)

|

|

s = α ± Δs

|

|

s = α ± Δs

|

s = α ±

12h ± Δs

|

|

Z = φ - δ + ΔZ

|

|

Z = δ - φ + ΔZ

|

Z = 180° - (φ + δ) - ΔZ

|

|

a = ± Δa

|

|

a = 180° ± Δa

|

a = 180° ± Δa

|

|

Для южного полушария Земли (φ < 0, Антарктида)

|

|

s = α ± Δs

|

s = α ±

12h ± Δs

|

s = α ± Δs

|

|

|

Z = φ - δ + ΔZ

|

Z = 180° + (φ + δ) - ΔZ

|

Z = δ - φ + ΔZ

|

|

|

a = ± Δa

|

a = ± a

|

a = 180° ± Δa

|

|

Примечания. 1. При вычислении Z числовые

значения широты φ пункта и склонения δ звезды берутся с их знаками.

2. Приращения Δs, ΔZ, Δа берутся по абсолютной величине; из двух знаков перед Δs и Δа верхний относится к положению звезды до кульминации, нижний - после

кульминации.

3. При Δs = ΔZ = Δа = 0 получаются s, Z, а для положений звезд в кульминациях.

Приращения азимута Δa и зенитного расстояния ΔZ (в минутах дуги) за интервал времени Δsm = (s' - s) (в минутах) между моментом s', на который определяются координаты звезды,

и моментом s кульминации

определяются по формулам:

(2.41)

(2.41)

ΔZ = 2,18 ∙ 10-3cosφ ∙ Δa(1)Δs(m) (2.42)

или

ΔZ = 0,131cosφ ∙ Δa(0)Δs(m), (2.43)

где va = 15cosδcosecZ, Δa(0) - приращение азимута, выраженное в градусах.

Например, на пункте, широта которого φ = +70°00', получим для звезды № 278 (α = 23h2m, δ = 61°52', эпоха 1979,0) на момент нижней кульминации

s = α ± 12h

= 23h02m - 12h = 11h02m,

Z = 180° -

(φ + δ) = 180° -

(70°00' + 61°52') = 48°08',

a = 180°.

Приращения за интервал времени Δs = 10m:

Δa =

vaΔs(m) = 9,51 ∙ 10 =

95,1' = 1°35' = 1,6°,

где va = 15cosδcosecZ = 15 ∙ 0,472

∙ 1,343 = 9,51';

ΔZ = 0,131 ∙ cosφΔa(0)Δs(m) =

0,131 ∙ 0,342 ∙ 1,6 ∙ 10 = 0,7' ≈ 1'.

Координаты звезды:

на момент s' = s - Δs = 11h02m - 10m = 10h52m (до кульминации)

Z' = Z - ΔZ = 48°08' - 1' = 48°07',

a' = 180° - 1°35' = 178°25';

на момент s" = s +

10m = 11h02m + 10m = 11h12m (после кульминации)

Z" = Z -

ΔZ = 48°08' - 1' = 48°07' (Z" = Z'),

a = 180° + Δa = 180° + 1°35' = 181°35'.

2. С целью обобщения названий

звезд по их положению в какой-либо момент относительно первого вертикала для

пунктов, расположенных в разных полушариях Земли (северном, южном), будем

звезды, находящиеся на стороне верхней точки экватора, именовать

«экваториальными», а находящиеся на стороне полюса мира (который над

горизонтом) - «полюсными». На этом основании в формулах при необходимости все

обозначения, относящиеся к экваториальной звезде, отмечаются индексом Q, относящиеся к полюсной -

индексом P.

Например, прямые восхождения αQ, αP,

склонения δQ, δP и др.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОТЫ

3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В отечественной геодезической астрономии

принято считать долготы пунктов, расположенных к востоку от начального

(гринвичского) меридиана, положительными, а к западу - отрицательными. Поэтому

долгота пункта может быть представлена в виде разности одноименных времен,

отнесенных к одному физическому моменту,

λ = s - S, (3.1)

где s -

местное время на определяемом пункте, находится из звездных наблюдений тем или

иным способом; S -

гринвичское время получают из приема радиосигналов.

В настоящем руководстве принят

дифференциальный метод вычисления долготы пункта. При этом вычисляется не

долгота, а поправка Δλy к приближенной долготе λ0. Таким образом,

λ = λ0 + Δλy, (3.2)

где Δλy - поправка, вычисляемая в зависимости от

способа определения местного времени по формулам, приведенным в соответствующих

разделах.

Независимо от способа определения местного

времени звездным наблюдениям должен предшествовать прием радиосигналов времени;

после серии наблюдений звезд должен быть снова произведен прием радиосигналов,

после чего наблюдения могут быть продолжены.

Таким образом, имеем следующую программу: 1)

прием радиосигналов времени, 2) наблюдения звезд, 3) прием радиосигналов, 4)

наблюдения звезд, 5) прием радиосигналов и т.д.

Прием радиосигналов по пункту 3 является

общим при обработке результатов наблюдений по пункту 2 и пункту 4.

Число пар звезд в интервале между

радиосигналами не лимитируется, но желательно, чтобы пары располагались

равномерно по времени. По каждой отдельной паре с использованием двух смежных

приемов радиосигналов вычисляется долгота.

Интервал между приемами радиосигналов для механического

хронометра не должен превышать 2 ч.

Для кварцевого хронометра допускается прием

сигналов производить только два раза в вечер - до и после наблюдений.

Разрешается принимать радиосигналы времени

только тех радиостанций как советских, так и зарубежных, моменты которых

публикуются в бюллетенях «Всемирное время», серия E [5]. При работе вне территории

Советского Союза разрешается принимать радиосигналы, подаваемые теми

зарубежными радиостанциями, данные о времени подачи которых даны в циркулярах

Международного бюро времени [27].

Желательно принимать радиосигналы,

передаваемые на длинных волнах. Для удобства полевых вычислений следует

использовать радиосигналы со специальным кодом, дающим информацию о разности

всемирного и координированного времени [25].

Полное определение долготы пункта с

визуальной регистрацией звезд состоит из наблюдений на определяемом пункте и на

основном. Основным долготным пунктом называется такой пункт, долгота которого

официально утверждена. Сведения об основных пунктах помещены в 3.2.

Наблюдения на основном пункте позволяют найти

долготную лично-инструментальную (или просто личную) разность астронома (ЛИР).

Лично-инструментальная разность вычисляется

по формуле

ЛИР = λосн-

λ, (3.2, а)

где λосн - официальная долгота основного пункта; λ - долгота, полученная из наблюдений

астронома на основном пункте.

Лично-инструментальную разность астроном

определяет дважды: в начале полевого сезона и в конце его. За окончательное

значение принимается среднее из начального и заключительного определений

ЛИР = (ЛИР1 +

ЛИР2)/2. (3.3)

Лично-инструментальную разность определяют

тем же методом, что и долготу на полевом пункте, с применением одних и тех же

приборов. После определения начальной личной разности не разрешается заменять в

астрономическом теодолите окуляр, объектив, контактный микрометр, ампулу рабочего

уровня, переставлять секундную стрелку пружинного хронометра, нежелательно

менять на другой, хотя и однотипный, хронограф и импульсную приставку.

Для получения окончательной долготы полевого

пункта находят сумму

λ = λ' + ЛИР. (3.4)

Выбор способа определения местного времени

при долготных определениях зависит прежде всего от широты пункта (табл. 3.1).

При прочих равных условиях следует отдать предпочтение зенитальному методу -

способу Цингера.

Таблица 3.1

Зоны применения способов

|

Название способа

|

Интервал широт

|

|

Способ Цингера (3.3)

|

От 70° ю. ш. до 70° с. ш.

|

|

Способ Деллена (3.4)

|

60 с. ш. - 80 с. ш.

|

|

Азимутальные наблюдения пар

звезд вблизи меридиана (3.5)

|

85 ю. ш. - 60 ю. ш.

|

|

60 с. ш. - 85 с. ш.

|

|

Совместное определение

долготы и широты по азимутальным наблюдениям пар звезд на одинаковых высотах

(5)

|

85 ю. ш. - 60 ю. ш.

|

|

60 с. ш. - 85 с. ш.

|

Для получения каждой лично-инструментальной

разности на основных долготных пунктах наблюдают не менее четырех вечеров, на

протяжении которых определяют местное время из следующего объема измерений.

Способ Пар звезд (не менее)

3,3 50

3,4 40

3,5 9

5 72

На полевом пункте наблюдают не

менее трех вечеров, регистрируя следующее число пар звезд.

Способ Пар звезд (не менее)

3,3 36

3,4 30

3,5 9

5 72

Не разрешается в один вечер наблюдать 40 %

программы.

Методика долготных определений рассчитана

таким образом, чтобы средняя квадратическая погрешность долготы полевого пункта

в конечном итоге не превышала

Mλ ≤ ± 0,03s.

Для обеспечения этого условия необходимо,

чтобы долгота на самом полевом пункте Mλ'определялась с погрешностью не более ± 0,22s

(по внутренней сходимости). Суммарная погрешность определения средней

лично-инструментальной разности, вычисленная как

(3.5)

(3.5)

не должна превышать ± 0,012s.

Среднее квадратическое значение колебания

лично-инструментальной разности для всех способов визуальных долготных

определений с применением контактного микрометра Mδлир принимается

равным ± 0,016s.

Суммарная погрешность долготы пункта при

соблюдении этих допусков, вычисленная по формуле

(3.5, а)

(3.5, а)

не превысит ± 0,03s.

Разность (ЛИР1 - ЛИР2) не должна превышать

0,08s (по абсолютной

величине).

При астрономических долготных определениях в

высоких широтах (70° и больше) получить указанные выше погрешности довольно

трудно. Поэтому следует увеличить число пар и число вечеров против указанных

выше.

Приведенные объемы наблюдений (число пар и

вечеров) на пункте рассчитаны на астрономические определения южнее 70 параллели

с. ш. Севернее 70 параллели объем наблюдений зависит от качества наблюдений

поправок часов.

Качество работы астронома при наблюдении

поправок часов определяется по погрешности одной пары, приведенной к экватору.

При mucosφ Оценка

Менее 0,025 Отлично

0,025 - 0,040 Хорошо

0,040 - 0,060 Удовлетворительно

Погрешность mu выводится по формуле

(3.6)

(3.6)

где n -

число всех поправок часов; g - число вечеров;  - общая сумма квадратов уклонений поправок

(долгот) от среднего значения за вечер на данном пункте.

- общая сумма квадратов уклонений поправок

(долгот) от среднего значения за вечер на данном пункте.

При удовлетворительном качестве работ в

районах с широтой 70 - 85° необходимо увеличить число пар в 1,5 раза против

указанного выше, а число вечеров, как минимум, до четырех. При оценке «хорошо»

указанные требования по увеличению программы устанавливают в широтной зоне 78 -

85°, а при отличном качестве - для зоны 83 - 85°. Таким образом, например на

широте 80° при оценке «отлично» можно наблюдать без увеличения программы. Для

получения требуемой точности долгот предельной является широта 85°.

Все указанные требования в равной мере

относятся и к южному полушарию.

Пример. Вычисление долготы с учетом

лично-инструментальной разности. Оценка точности окончательной долготы.

Определена долгота λ' = 2h31m38,253s полевого пункта со средней квадратической

погрешностью Mλ' = ± 0,018s, выведенной по внутренней сходимости результатов

отдельных измерений. Дважды была определена лично-инструментальная разность на

одном из основных долготных пунктов;

1) до измерения долготы

полевого пункта

ЛИР1 = -0,039s со средней квадратической погрешностью MЛИР1 = ± 0,014s;

2) после измерения долготы

полевого пункта ЛИР2 = -0,027s со

средней квадратической погрешностью Mлир2 = ±

0,012s.

Отсюда

ЛИР = (ЛИР1 + ЛИР2)/2 = (-0,039s - 0,027s)/2 = -0,033s,

средняя квадратическая погрешность ЛИР

Следовательно,

ЛИР = -0,033s± 0,009s.

Долгота λ, исправленная за лично-инструментальную

разность

λ = λ' + ЛИР = 2h31m38,253s

+ (-0,033s) = 2h31m38,220s;

средняя квадратическая погрешность определения λ

Таким образом, имеем

λ = 2h31m38,220s ± 0,026s.

Обработка всех наблюдений выполняется в

системе каталога FK4 или

каталога FK5, который его сменяет.

Основной системой времени является система

Всемирного времени СССР UT1SU. Для определений за рубежом разрешается

использование системы UT1BIH. Недопустимо

смешивание систем. Долготы, полученные астрономом из наблюдений, как на

основном, так и на полевом пунктах приводятся к среднему полюсу Земли -

Условному международному началу (OCI).

Наблюденные долготы приводятся к центру

геодезического пункта или (на основном пункте) к точке, для которой дана точная

долгота (8.1).

С целью придания устойчивости личной разности

астроном обязан выполнить в лабораторных условиях наблюдения искусственной

звезды (см. 10.13),

пользуясь при этом комплектом приборов, подготовленных к долготным

определениям. Такие упражнения опытный астроном производит в течение двух дней

накануне определения первой в сезоне ЛИР; астроном, впервые приступающий к

долготным определениям (или опытный астроном после перерыва в работе),

выполняет упражнения по усиленной программе, в течение десяти дней с тем, чтобы

надежно отработать методику биссектирования звезды. В первые вечера надлежит

наблюдать по 35 - 40 условных пар звезд, в остальные по 18 - 20 пар. Под

условной парой звезд здесь понимается прохождение искусственной звезды в прямом

и обратном направлениях.

Яркость искусственной звезды должна

соответствовать средней величине звезд применяемого метода (3 - 3,5m

в способе Цингера, 2 - 2,5m в азимутальных методах в условиях

полярного дня).

Кроме того, искусственную звезду надлежит

наблюдать при скорости, приблизительно соответствующей скорости движения звезд

в избранном способе определения.

3.2. ОБ ОСНОВНЫХ ДОЛГОТНЫХ ПУНКТАХ

Основными считаются такие астрономические

пункты, на которых официально разрешается определять лично-инструментальную

разность. Долготы таких пунктов известны с погрешностью ≤ ± 0,01 с.

В настоящее время на территории Советского

Союза шесть основных долготных пунктов: Пулково, Москва, Новосибирск, Иркутск,

Николаев и Ташкент.

При выборе основного пункта кроме

организационных соображений следует руководствоваться требованием: широта

основного пункта не должна отличаться от широт определяемых пунктов более чем

на 10°. Для северных районов (φ > 65°) лично-инструментальная разность всегда должна определяться

на пункте Пулково независимо от разности широт.

При астрономических определениях, выполняемых

за рубежом в широтах южнее параллели 30° с. ш., основные долготные пункты

выбираются по согласованию с ЦНИИГАиК из числа служб времени (BIH). При работах в экваториальных областях

разность широт основного и определяемого пунктов допускается до 20°.

При определениях в Антарктиде используется

долготный пункт станции Молодежная.

В табл. 3.2 дан список основных

долготных пунктов СССР, в котором указаны точки, для которых известны

официально утвержденные долготы. В большинстве случаев на этих точках

непосредственно установить теодолит нельзя и определения ЛИР выполняются с

близко расположенных столбов. Взаимное расположение этих астростолбов приведено

в табл. 3.3

- 3.5

и на рис. 3.1

- 3.3.

Таблица 3.2

Список основных долготных пунктов

|

Название пунктов

|

Место расположения

|

|

Пулково

|

Главная астрономическая

обсерватория АН СССР. Центр обсерватории

|

|

Москва

|

Государственный

астрономический институт им. Штернберга. Столб службы времени

|

|

Новосибирск

|

Сибирский

научно-исследовательский институт метрологии. Павильон астролябий. Основной

столб (северный)

|

|

Иркутск

|

Новосибирск Новый.

Матвеевка. Столб № 1

Астрономическая

обсерватория Иркутского ун-та. Столб № 1

|

|

Николаев

|

Основной столб службы

времени

Астрономический институт АН

Узбекской ССР

|

|

Ташкент

|

Основной южный столб на

площадке для определения личной разности

|

|

Молодежная

|

Антарктида. Полярная советская

станция «Молодежная». Основной столб

|

3.2.1. Пулково

Самый северный пункт страны. Для определения

лично-инструментальных разностей можно использовать специальный астрономический

столб, расположенный в павильоне и находящийся в 380 м к юго-западу от центра

обсерватории (центр круглого зала в главном здании), вблизи павильона

астрономо-геодезического пункта. При переносе координат от центра обсерватории

к этому астростолбу использованы результаты геодезической,

гравиметрической связи этих точек, т.е. учтены аномалии уклонений отвесных

линий.

Астростолб расположен южнее центра

обсерватории на 7,1" и

западнее на 1,378s.

3.2.2. Москва

Пункт может использоваться для определений

лично-инструментальных разностей при полевых наблюдениях в зоне 45 - 65° с. ш.

Для определения лично-инструментальных

разностей используются открытые столбы на крыше главного здания

Астрономического института им. Штернберга. Приращения координат относительно

северного столба павильона службы времени даны в табл. 3.3, схема расположения

приведена на рис. 3.1.

Таблица 3.3

Пункт Москва

|

Номер столба

|

Приращения

|

|

по широте

|

по долготе

|

|

|

-1"

|

+0,228s

|

|

1

|

-1

|

+0,242

|

|

2

|

-1

|

+0,249

|

|

3

|

-1

|

+0,257

|

|

4

|

-1

|

+0,265

|

|

5

|

-1

|

+0,272

|

|

6

|

-1

|

+0,280

|

|

7

|

-1

|

+0,279

|

|

8

|

|

|

|

Северный столб павильона

службы времени

|

0

|

0,000s

|

3.2.3. Новосибирск

Пункт используется для определений

лично-инструментальных разностей в широтной зоне 45 - 65° с. ш.

На территории СНИИМ (табл. 3.2)

наблюдать затруднительно, поэтому на окраине города в районе Матвеевки создан

пункт Новосибирск Новый (рис. 3.2), где построен тройной павильон с тремя

фундаментальными столбами, на один из которых (№ 1) была передана долгота с

помощью геодезическо-гравиметрической связи и инструментальных астрономических

определений на призменных астролябиях Данжона.

В табл. 3.4. даны приращения координат

столбов на пункте Новосибирск Новый по отношению к столбу № 1.

Таблица 3.4

|

Название и расположение

|

Приращения

|

|

по широте

|

по долготе

|

|

Новосибирск Новый.

Матвеевка:

|

|

|

|

столб № 1

|

0"

|

0,000s

|

|

столб № 2

|

+0,1

|

-0,005

|

|

столб № 3

|

+0,4

|

-0,018

|

Лично-инструментальные разности могут

определять также на старом столбе (постройки 30-х годов) во дворе дома № 28 по

улице Романова в центре города, который расположен севернее на 13,3"

и восточнее на 1,722s основного столба, находящегося на территории СНИИМ.

3.2.4. Иркутск

Пункт используется для определений

лично-инструментальных разностей в широтной зоне 42 - 62° с. ш.

На территории астрономической обсерватории

ИГУ им. Жданова на площадке для определения лично-инструментальных разностей

установлен открытый столб № 1.

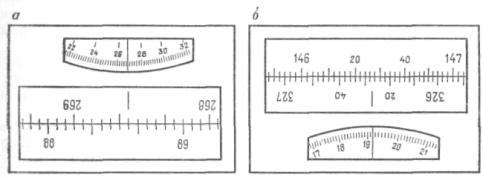

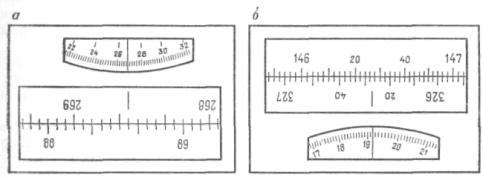

Рис. 3.1. Схема расположения столбов (ГАИШ, Москва)

Рис. 3.2. Схема расположения столбов:

а - Новосибирск, СНИИМ, б

- Новосибирск Новый

Павильон пассажного инструмента расположен

восточнее на 132 мс, но центр столба пассажного инструмента не является точкой,

к которой приводится привязка наблюдений. Результаты наблюдений на пассажном

инструменте службы времени приводятся к центру столба 1.

3.2.5. Николаев

Пункт используется для определений

лично-инструментальных разностей в широтной зоне 37 - 57° с. ш.

В табл. 3.5. даны приращения координат

точек обсерватории Николаевского отделения Главной астрономической обсерватории

АН СССР.

Таблица 3.5

|

Название точки на п.

Николаев

|

Приращения координат

|

|

по широте

|

по долготе

|

|

Основной столб службы

времени

|

0,0"

|

0,000s

|

|

Центр обсерватории

|

|

-0,083

|

|

Малая башня

|

+4,6

|

+0,032

|

|

Астрономический столб в 19

м от малой башни к югу (1954)

|

+3,9

|

+0,058

|

Любая из этих точек может служить исходной

при привязке теодолита.

3.2.6. Ташкент (рис. 3.3)

Пункт используется для определений

лично-инструментальных разностей в широтной зоне 30 - 50° с. ш. Пункт находится

на территории Астрономического института АН Узбекской ССР. Кроме основного

южного столба, привязка наблюдений может производиться к столбу 1 для

пассажного инструмента Службы времени, который находится севернее на 0,4"

и западнее на 0,101s

основного столба.

Рис. 3.3. Схема расположения столбов (Ташкент)

3.2.7.

Станция «Молодежная»

Используется для определений в Антарктиде. Находится на советской

полярной станции «Молодежная». Над основным столбом построен павильон.

3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОТЫ (ВРЕМЕНИ) ПО СПОСОБУ ЦИНГЕРА С

ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТАКТНОГО МИКРОМЕТРА

3.3.1.

Подготовка к наблюдениям

Из общих исследований теодолита (лабораторных

и полевых) производят такие, которые обеспечивают исполнение высокоточных

зенитальных наблюдений пар звезд при неизменной установке трубы по высоте с

применением контактного микрометра (см. 11.24). При выполнении поверок

юстировка на горизонтальность подвижной нити микрометра осуществляется с

погрешностью не более 5'.

Теодолит устанавливают на астростолб

заблаговременно, за 1,5 - 2 ч до наблюдений, горизонтируют сначала при помощи

накладного (подвесного, алидадного) уровня, затем окончательно при помощи

талькоттовского и ориентируют в меридиане с точностью 2'. Перед началом наблюдений звезд принимают

радиосигналы времени (см. 3.1).

Для составления программы используют «Рабочие

эфемериды пар Цингера» [16 - 20], рассчитанные для

широтной зоны, включающей определяемый пункт, или применяют оперативные

эфемериды, составленные специально для данного пункта и лишь на определенный

интервал звездного времени. Выбирают пары Цингера с зенитными расстояниями от

20 до 50° и с удалениями звезд от первого вертикала не более 25° (азимуты

западных звезд от 65 до 115°). Если предполагается выполнять наблюдения с

применением круговой позиционной шкалы, то вычисляют позиционные углы p (если их нет в упомянутых Эфемеридах), и по

ним соответствующие отсчеты по шкале Pш (см. 10.15).

3.3.2. Методика наблюдений

Наблюдения пар Цингера производят следующим

образом. Трубу теодолита устанавливают на зенитное расстояние пары и на азимут

первой звезды: скрепляют раму талькоттовского уровня с горизонтальной осью

закрепительным винтом при раме, освобождают ограничительную вилку и

элевационным винтом приводят пузырек уровня на середину рабочей части ампулы;

подвижную нить микрометра устанавливают на расстоянии около 1,5 оборота винта

от нуль-пункта на той стороне поля зрения, на которой появится звезда. Далее

действия наблюдателя зависят от того, что применяется в наблюдениях -

позиционная шкала или координатная сетка.

3.3.3. Наблюдение пар Цингера с применением

позиционной шкалы

Поворотом алидады горизонтального круга при

помощи наводящего винта звезду пропускают через отсчет по шкале Pш (см. 10.15)

и в этом положении алидаду оставляют неподвижной на все время наблюдения

звезды. Когда звезда приблизится к подвижной рабочей нити микрометра,

отсчитывают по уровню, включают хронограф и как только звезда вступит на нить

сопровождают звезду этой нитью на протяжении трех оборотов винта; отсчитывают

второй раз по уровню. Смещение пузырька уровня в промежутке между первым и

вторым отсчетами не должно превышать 0,4∂. Выключают хронограф. На этом наблюдение

первой звезды данной пары заканчивают. При переходе к наблюдениям второй звезды

переключают электрические цепи микрометра и хронометра с целью исключения параллакса

в записывающей системе хронографа. Далее, оставляя неизменной установку трубы

по высоте, алидаду горизонтального круга устанавливают по азимуту второй

звезды; вторую звезду пары наблюдают так же, как первую.

Закончив наблюдения пары звезд, производят

подготовку к установке трубы теодолита для наблюдений следующей пары:

накидывают ограничительную вилку на водильце рамы талькоттовского уровня,

освобождают закрепительный винт этой рамы, освобождают закрепительный винт

трубы. По эфемеридным данным устанавливают трубу для наблюдений следующей пары.

Звезды второй пары наблюдают в обратной последовательности, т.е. если были

исполнены наблюдения звезд первой пары, например в порядке EW, то звезды второй пары наблюдают в порядке WE, третьей - в порядке EW и т.д.

Наблюдения пары звезд должны выполняться так,

чтобы уже после первого отсчета по талькоттовскому уровню при наблюдении первой

звезды не должно быть никаких прикосновений к уровню (элевационному винту,

оправе ампулы, зеркальцу и другим деталям рамы уровня) вплоть до последнего

отсчета, по уровню в наблюдениях второй звезды, так как даже легкое

прикосновение может вызвать изменение наклона лишь самого уровня, не

отражающего изменения наклона трубы, что окажет влияние на результат

определения в виде фиктивной составляющей поправки за уровень.

3.3.4. Наблюдение пар Цингера с применением

постоянной координатной сетки

На рис. 3.4 представлена прямоугольная

постоянная координатная сетка нитей контактного микрометра ЦНИИГАиК,

предназначенная для наблюдений пар Цингера. Она содержит две пары

горизонтальных сближенных нитей K1K3 и K'1K'3 вертикальную (боковую) K1K'1. Биссекторы

сближенных нитей расположены по разные стороны относительно нуль-пункта, на

расстояниях от него в два оборота винта. Для наблюдений в широтной зоне от 35

до 70° вертикальная координатная нить установлена на расстоянии f = 410" от центральной вертикальной K2K'2. Точками встречи

звезд, составляющих пару Цингера, называют постоянные точки пересечения K1, K'1 биссекторов сближенных нитей с вертикальной координатной нитью.

Установку трубы, подготовку талькоттовского

уровня к наблюдениям звезд, установку подвижной нити микрометра производят так

же, как и для случая наблюдений с применением позиционной шкалы; когда звезда

приблизится к ближайшей по ее ходу паре сближенных нитей, отсчитывают по

уровню, затем поворотом алидады горизонтального круга наводят вертикальную

координатную нить на звезду и удерживают на ней (действуя наводящим винтом

алидады горизонтального круга) до вступления звезды в точку встречи; в этот

момент движение алидады прекращают, и когда звезда достигнет рабочей нити hh микрометра, включают хронограф, биссектируют

звезду этой нитью на протяжении трех оборотов, пользуясь приводом для вращения

винта микрометра; отсчитывают второй раз по уровню, выключают своевременно

хронограф. Закончив этим наблюдение первой звезды, переключают в хронографе

цепи микрометра и хронометра, устанавливают алидаду горизонтального круга по

азимуту второй звезды, которую наблюдают так же, как и первую.

При применении постоянной координатной сетки

звезды пары в общем случае не пройдут через центр поля и их пути не пересекутся

в какой-нибудь одной общей точке на подвижной нити при положении последней в

нуль-пункте поля, потому что будет иметь место влияние погрешностей за наклон

нити и др. Однако эти погрешности окажутся незначительными, если наклон нити

мал (не более 5') и если

положению подвижной нити микрометра на середине промежутка между координатными

биссекторами (точками встречи звезд) соответствует середина опознавательного

контакта (точка симметрии контактов двух рабочих оборотов винта). И все же во

избежание остаточного влияния погрешностей юстировку на горизонтальность нити

надлежит производить всякий раз перед началом звездных наблюдений, а по

окончании наблюдений - контролировать.

Рис. 3.4. Сетка нитей контактного микрометра теодолита

АУ 2/10

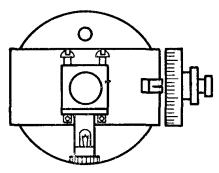

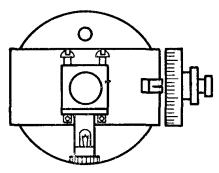

Рис. 3.5. Сетка нитей микрометров теодолитов Вильд Т4