Государственное санитарно-эпидемиологическое

нормирование

Российской Федерации

4.1.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Определение остаточных количеств

гекситиазокса в зеленой массе, бобах и

масле сои методом высокоэффективной

жидкостной хроматографии

Методические указания

МУК 4.1.3324-15

Москва

2016

1. Разработаны сотрудниками ФГБНУ «Всероссийский НИИ защиты

растений» (В.И. Долженко, А.С. Комарова, В.В. Человечкова) и ООО «Инновационный

центр защиты растений» (И.А. Цибульская, Т.Д. Черменская).

2. Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному

санитарно-эпидемиологическому нормированию Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (протокол от 17 декабря

2015 г. № 2).

3. Утверждены руководителем Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным

санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 28 декабря 2015 г.

4. Введены впервые.

СОДЕРЖАНИЕ

|

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека,

Главный государственный санитарный

врач Российской Федерации

А.Ю.

Попова

28

декабря 2015 г.

|

4.1.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Определение остаточных количеств гекситиазокса

в зеленой массе, бобах и масле сои методом

высокоэффективной жидкостной хроматографии

Методические указания

МУК 4.1.3324-15

Свидетельство о метрологической

аттестации № 01.5.04.196/01.00043/2015 от 01.06.2015

Настоящие методические указания устанавливают порядок

применения метода высокоэффективной жидкостной хроматографии для определения

остаточных количеств гекситиазокса в диапазонах: в бобах и масле сои 0,05 - 0,5

мг/кг, в зеленой массе 0,1 - 1,0 мг/кг.

Методические указания носят рекомендательный характер.

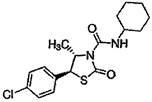

Гекситиазокс

(4RS,5RS)-5-(4-C]orophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxothiazolidine-3-carboxamide (ИЮПАК)

C17H21ClN2O2S

Молекулярная масса: 352,6.

Химически чистое вещество представляет собой бесцветные

кристаллы.

Температура плавления: 108,0 - 108,5 °С.

Давление пара при 20 °С: 0,0034 мПа.

Растворимость: в воде - 0,5 мг/дм3 (при 20 °С), в

хлороформе - 1379, метаноле - 206, ацетоне - 160, ацетонитриле - 28,6, гексане

- 4 (г/дм3, при 20 °С).

Стабильность: стабилен к воздействию света, воздуха,

нагревания до 300 °С, в кислых и щелочных средах. Для водных растворов на свету

DT50 = 16,7 дней.

Краткая токсикологическая характеристика. Острая

пероральная токсичность LD50 для крыс и мышей > 5000 мг/кг,

острая дермальная токсичность LD50 для крыс превышает 5000 мг/кг.

Ингаляционная токсичность LC50 (4 часа) для крыс - более 2 мг/м3

воздуха. Оказывает раздражающее действие на слизистую глаз, не оказывает - на кожу.

Класс опасности по ВОЗ - U. Не токсичен для пчел.

Область применения препарата. Акарицид с овицидной,

ларвицидной и нимфацидной активностью в отношении многих видов фитофаговых

клещей на плодовых, цитрусовых, овощных культурах, винограде и хлопке.

Гигиенические нормативы для гекситиазокса в России: ВМДУ

хлопчатник (семена - 0,5, масло - 0,1 мг/кг), для сои не установлен.

При соблюдении всех регламентированных условий проведения

анализа в точном соответствии с данной методикой погрешность (и ее

составляющие) результатов измерений при доверительной вероятности Р = 0,95 не

превышает значений, приведенных в табл. 1, для соответствующих диапазонов

концентраций.

Метод основан на определении гекситиазокса методом

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с использованием УФ-детектора

после его экстракции из образцов зеленой массы, бобов и масла сои

ацетонитрилом, очистки в системе несмешивающихся растворителей и на патронах

для твердофазной экстракции.

Идентификация гекситиазокса проводится по времени

удерживания, количественное определение - методом абсолютной калибровки.

Избирательность метода обеспечивается сочетанием условий

подготовки проб и хроматографирования.

|

Жидкостный хроматограф с

УФ-детектором, снабженный дегазатором, автоматическим пробоотборником и

термостатом колонки

|

|

|

Весы аналитические с пределом

взвешивания до 210 г и пределом допускаемой погрешности 0,1 мг

|

ГОСТ

53228-08

|

|

Весы технические с пределом

взвешивания до 150 г и пределом допускаемой погрешности 0,1 г

|

ГОСТ

53228-08

|

|

Колбы мерные на 10, 100 см3

|

ГОСТ

23932-90

|

|

Микродозаторы одноканальные

переменного объема от 100 до 1000 мм3 и от 1 до 5 см3

|

|

|

Цилиндры мерные на 50 и 100 см3

|

ГОСТ

23932-90

|

Примечание. Допускается использование средств измерения с аналогичными

или лучшими характеристиками.

|

Ацетонитрил для ВЭЖХ

|

ТУ 2634-002-04715285-12

|

|

Вода для лабораторного анализа

(бидистиллированная, деионизованная)

|

ГОСТ Р 52501-05

|

|

Гекситиазокс с содержанием

основного вещества 99,9 %

|

|

|

Кислота ортофосфорная, хч

|

ГОСТ

6552-80

|

|

Магний сернокислый, безводный, хч

|

ГОСТ 4523-67

|

|

н-Гексан, хч

|

ТУ 2631-003-05807999-98

|

|

Натрий хлористый, чда

|

ГОСТ

4233-77

|

|

Подвижная фаза для ВЭЖХ: смесь

ацетонитрила и 0,005 М ортофосфорной кислоты в соотношении 90:10

|

|

|

Смесь № 1: гексан-этилацетат в

соотношении 4:1 по объему

|

|

|

Смесь № 2: гексан-этилацетат в

соотношении 90:10 по объему

|

|

|

Этилацетат, хч

|

ГОСТ

22300-76

|

Примечание. Допускается использование реактивов с более высокой

квалификацией, не требующих дополнительной очистки растворителей.

|

Аналитическая колонка, заполненная

сорбентом с привитыми бифункциональными полярными группами С18,

(250×4,6) мм, 5 мкм

|

|

|

Вакуумный манипулятор для работы с

патронами для твердофазной экстракции

|

|

|

Воронки делительные вместимостью

250 см3

|

ГОСТ

25336-82

|

|

Колбы круглодонные на шлифе

вместимостью 10, 25, 100 см3

|

ГОСТ

9737-93

|

|

Патроны для твердофазной

экстракции, заполненные слабокислым сорбентом на основе силикагеля с

постоянной активностью, 0,4 г

|

ТУ 4215-002-05451931-94

|

|

Пробирки полипропиленовые

центрифужные с крышками объемом 50 см3

|

|

|

Ротационный вакуумный испаритель с

мембранным насосом, с пределом вакуума до 10 мбар

|

|

|

Устройство перемешивающее (50 -

200 колебаний в минуту)

|

ТУ 4389-007-44330709-11

|

|

Центрифуга со скоростью вращения

4000 об./мин

|

|

Примечание.

Допускается применение оборудования с

аналогичными или лучшими техническими характеристиками.

4.1. При выполнении измерений необходимо соблюдать

требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ

12.1.007-76, требования по электробезопасности при работе с

электроустановками по ГОСТ

12.1.019-09 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность.

Общие требования и номенклатура видов защиты Система стандартов безопасности

труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и

номенклатура видов защиты Система стандартов безопасности труда.

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты, а также

требования, изложенные в технической документации на жидкостный хроматограф.

4.2. Помещение лаборатории должно быть оборудовано

приточно-вытяжной вентиляцией, соответствовать требованиям пожарной

безопасности по ГОСТ

12.1.004-91 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ

12.4.009-83. Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать ПДК

(ОБУВ), установленных ГН

2.2.5.1313-03 и ГН

2.2.5.2308-07.

Организация обучения работников безопасности труда - по ГОСТ

12.0.004-90.

Измерения в соответствии с настоящей методикой может выполнять

специалист-химик, имеющий опыт работы методом высокоэффективной жидкостной

хроматографии, ознакомленный с руководством по эксплуатации хроматографа,

освоивший данную методику и подтвердивший экспериментально соответствие

получаемых результатов нормативам контроля погрешности измерений по п. 13.

При выполнении измерений выполняют следующие условия:

- процессы приготовления растворов и подготовки проб к

анализу проводят при температуре воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности

не более 80 %;

- выполнение измерений на жидкостном хроматографе проводят в

условиях, рекомендованных технической документацией к прибору.

Перед началом анализа аналитическую колонку кондиционируют в

потоке подвижной фазы (1,0 см3/мин) до стабилизации нулевой линии.

7.2.

Кондиционирование патрона для твердофазной экстракции

Патрон промывают 3 см3 смеси № 1, затем 3 см3

гексана.

7.3.1. 0,005 М раствор ортофосфорной кислоты: (0,5 ±

0,01) г 98 %-й ортофосфорной кислоты помещают в мерную колбу объемом 1 дм3,

растворяют в бидистиллированной воде и доводят объем до метки. Раствор хранят

при комнатной температуре не более 1 месяца.

7.3.2. Для приготовления подвижной фазы смешивают

ацетонитрил с 0,005 М раствором ортофосфорной кислоты в соотношении 90:10 по

объему, используя мерные цилиндры. Раствор хранят при комнатной температуре не

более 1 месяца.

7.3.3. Для приготовления ацетонитрила, насыщенного

гексаном, в делительной воронке интенсивно встряхивают гексан и ацетонитрил

в соотношении 1:5 по объему и после разделения отбирают нижний слой. Используют

непосредственно после приготовления.

7.4.1. Основной раствор с концентрацией 0,5 мг/см3:

точную навеску гекситиазокса (50 ± 0,5) мг помещают в мерную колбу вместимостью

100 см3, растворяют в ацетонитриле и доводят объем до метки

ацетонитрилом.

Градуировочные растворы с концентрациями гекситиазокса 0,25,

0,5, 1,0, 2,5 и 5,0 мкг/см3 готовят методом последовательного

разбавления по объему, используя раствор подвижной фазы (смесь ацетонитрила и

0,005 М ортофосфорной кислоты в соотношении 90:10).

7.4.2. Раствор № 1 с концентрацией 5,0 мкг/см3:

в мерную колбу вместимостью 100 см3 вносят 1,0 см3

основного раствора и доводят до метки подвижной фазой.

7.4.3. Раствор № 2 с концентрацией 2,0 мкг/см3:

в мерную колбу вместимостью 10 см3 помещают 4 см3

раствора № 1 и доводят объем до метки подвижной фазой.

7.4.4. Раствор № 3 с концентрацией 1,0 мкг/см3:

в мерную колбу вместимостью 10 см3 помещают 2 см3

раствора № 1 и доводят объем до метки подвижной фазой.

7.4.5. Раствор № 4 с концентрацией 0,5 мкг/см3:

в мерную колбу вместимостью 10 см3 помещают 1 см3

раствора № 1 и доводят объем до метки подвижной фазой.

7.4.6. Раствор № 5 с концентрацией 0,25 мкг/см3:

в мерную колбу вместимостью 10 см3 помещают 0,5 см3

раствора № 1 и доводят объем до метки подвижной фазой.

Основной раствор можно хранить в холодильнике при

температуре 0 - 4 °С в течение 7 дней, градуировочные растворы использовать в

день приготовления.

При изучении полноты определения гекситиазокса используют

ацетонитрильные растворы вещества, приготовленные из основного раствора методом

последовательного разбавления по объему ацетонитрилом.

Для установления градуировочной характеристики (площадь пика

- концентрация гекситиазокса в растворе) в хроматограф вводят по 20 мм3

градуировочных растворов (не менее 3 параллельных измерений для каждой

концентрации, не менее 4 точек по диапазону измеряемых концентраций). Затем

измеряют площади пиков и строят график зависимости среднего значения площади

пика от концентрации гекситиазокса в градуировочном растворе.

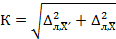

Методом наименьших квадратов

рассчитывают градуировочный коэффициент (K) в

уравнении линейной регрессии:

S - площадь пика

градуировочного раствора.

Градуировку признают удовлетворительной, если значение коэффициента

линейной корреляции оказывается не ниже 0,99.

Градуировочную характеристику необходимо проверять при

замене реактивов, хроматографической колонки или элементов хроматографической

системы, а также при отрицательном результате контроля градуировочного

коэффициента.

Градуировочную зависимость

признают стабильной при выполнении следующего условия:

С - аттестованное значение

массовой концентрации гекситиазокса в градуировочном растворе,

СK -

результат контрольного измерения массовой концентрации гекситиазокса в

градуировочном растворе,

λконтр. - норматив контроля

градуировочного коэффициента, % (λконтр. = 10 % при Р =

0,95).

В круглодонную колбу емкостью 10 см3 отбирают 1

см3 стандартного раствора гекситиазокса с концентрацией 1 мкг/см3.

Растворитель удаляют в вакууме. Остаток растворяют в 1 см3 гексана и

переносят на подготовленный патрон (п. 7.2). Колбу

обмывают 1 см3 гексана и смыв тоже переносят на патрон. Промывают

патрон 10 см3 гексана и 3 см3 смеси № 2, элюат

отбрасывают. Затем элюируют гекситиазокс смесью № 1 со скоростью 1 - 2 капли в

секунду. Отбирают фракции по 2 см3, упаривают досуха, растворяют в 1

см3 подвижной фазы и анализируют по п. 9.4.

Фракции, содержащие гекситиазокс, объединяют и вновь

анализируют.

Устанавливают уровень вещества в элюате, определяют полноту

смывания с патрона и необходимый для очистки объем элюата.

Примечание. Проверку хроматографического поведения гекситиазокса

следует проводить обязательно, поскольку профиль вымывания может изменяться при

использовании новой партии патронов и растворителей.

Отбор проб производится в соответствии с «Унифицированными

правилами отбора проб сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов и объектов

окружающей среды для определения микроколичеств пестицидов» (№ 2051-79 от

21.08.79), а также в соответствии с ГОСТ

10852-86 «Семена масличные. Правила приемки и методы отбора проб». Пробы

зеленой массы хранят в морозильной камере при температуре -18 °С. Для

длительного хранения зерно сои подсушивают при комнатной температуре в

отсутствие прямого солнечного света. Сухие образцы могут храниться в течение

года. Перед анализом пробы зерна доводят до стандартной влажности и измельчают.

Пробы масла хранят в холодильнике при 0 - 4 °С в закрытой стеклянной таре не

более 2 месяцев.

9.1.

Экстракция гекситиазокса из бобов и масла сои

Навеску измельченных бобов (10 г) или масла (10 г) помещают

в полипропиленовую центрифужную пробирку вместимостью 50 см3,

добавляют 30 см3 ацетонитрила, насыщенного гексаном, пробирку плотно

закрывают и помещают в перемешивающее устройство на 10 мин, затем

центрифугируют (скорость вращения центрифуги - 4000 об./мин.). Ацетонитрил

декантируют в делительную воронку. Экстракцию повторяют 20 см3

ацетонитрила. Объединенные ацетонитрильные фракции дважды, порциями по 10 см3,

промывают гексаном, и упаривают досуха на ротационном вакуумном испарителе при

температуре бани не выше 40 °С. Сухой остаток подвергают очистке на патроне по

п. 9.3.

9.2.

Экстракция гекситиазокса из зеленой массы сои

Навеску измельченной зеленой массы (5 г) помещают в

полипропиленовую центрифужную пробирку вместимостью 50 см3,

добавляют 40 см3 ацетонитрила, 4 г безводного сульфата магния и 1 г

хлорида натрия, пробирку плотно закрывают и помещают в перемешивающее

устройство на 10 мин, затем центрифугируют. Ацетонитрил декантируют и упаривают

досуха на ротационном вакуумном испарителе при температуре бани не выше 40 °С.

Сухой остаток подвергают очистке на патроне по п. 9.3.

9.3. Очистка

на патроне для твердофазной экстракции

Сухой остаток, полученный по пп. 9.1 - 9.2, растворяют в

1 см3 гексана, наносят на предварительно кондиционированный патрон

(п. 7.2),

колбу ополаскивают 1 см3 гексана и также наносят на патрон. Патрон

промывают 10 см3 гексана и 3 см3 смеси № 2, элюат

отбрасывают. Гекситиазокс элюируют 5 см3 смеси № 1, элюат собирают,

упаривают досуха на ротационном вакуумном испарителе при температуре бани не

выше 40 °С, остаток растворяют в 1 см3 подвижной фазы и 20 мм3

вводят в хроматограф.

9.4.

Условия хроматографирования

Высокоэффективный жидкостный хроматограф с УФ-детектором,

снабженный дегазатором, автоматическим пробоотборником и термостатом колонки.

Аналитическая колонка, заполненная сорбентом с привитыми бифункциональными

полярными группами С18, (250×4,6) мм, 5 мкм. Температура колонки (30 ± 1)

°С. Подвижная фаза: ацетонитрил и 0,005 М ортофосфорная кислота в соотношении

90:10. Скорость потока элюента: 1,0 см3/мин. Рабочая длина волны

УФ-детектора - 225 нм. Объем вводимой пробы - 20 мм3. Время

удерживания гекситиазокса - (6,1 ± 0,1) мин.

10.

Обработка результатов анализа

Количественное определение

проводят методом абсолютной калибровки. Содержание гекситиазокса в пробе (X,

мг/кг) вычисляют по формуле:

Sx- площадь пика

гекситиазокса на хроматограмме испытуемого образца, мм2 (AU);

K - градуировочный

коэффициент, найденный на стадии построения соответствующей градуировочной

зависимости;

V - объем пробы, подготовленной для

хроматографического анализа, см3;

Р - навеска анализируемого образца, г.

Содержание остаточных количеств гекситиазокса в образце

вычисляют как среднее из двух параллельных определений.

Образцы, дающие пики большие, чем стандартный раствор

гекситиазокса с концентрацией 5,0 мкг/см3, разбавляют подвижной

фазой для ВЭЖХ.

11.

Проверка приемлемости результатов

параллельных определений

За результат анализа принимают

среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, расхождение

между которыми не превышает предела повторяемости (1):

X1, Х2

- результаты параллельных определений, мг/кг;

r - значение предела

повторяемости (r = 2,8σr).

При невыполнении условия (1)

выясняют причины превышения предела повторяемости, устраняют их и вновь

выполняют анализ.

Результат анализа представляют в

виде:

|

(![]() ± Δ) мг/кг при вероятности Р

= 0,95, где ± Δ) мг/кг при вероятности Р

= 0,95, где

|

![]() - среднее арифметическое результатов

определений, признанных приемлемыми, мг/кг;

- среднее арифметическое результатов

определений, признанных приемлемыми, мг/кг;

Δ - граница абсолютной

погрешности, мг/кг;

δ - граница относительной

погрешности методики (показатель точности в соответствии с диапазоном

концентраций), %.

В случае если содержание компонента меньше нижней границы

диапазона определяемых концентраций, результат анализа представляют в виде: «содержание

вещества в пробе менее нижней границы определения» (например: менее 0,05

мг/кг*, где * - 0,05 мг/кг - предел обнаружения гексгаиазокса в масле сои).

13.

Контроль качества результатов измерений

Оперативный контроль погрешности и воспроизводимости

измерений осуществляется в соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725-1

- 6-02

«Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений».

13.1. Стабильность результатов измерений контролируют перед

проведением измерений, анализируя один из градуировочных растворов.

13.2. Плановый внутрилабораторный оперативный контроль

процедуры выполнения анализа проводится с применением метода добавок.

Величина добавки Сд

должна удовлетворять условию:

±Δл,Х (±Δл,Х′)

- характеристика погрешности (абсолютная погрешность) результатов анализа,

соответствующая содержанию компонента в испытуемом образце (расчетному значению

содержания компонента в образце с добавкой соответственно), мг/кг. При этом:

где Δ - граница абсолютной погрешности, мг/кг:

δ - граница относительной

погрешности методики (показатель точности в соответствии с диапазоном

концентраций), %.

Результат контроля процедуры Кк

рассчитывают по формуле:

|

Кк

= ![]() ′ - Х - Сд,

где ′ - Х - Сд,

где

|

![]() ′, Х, Сд

- среднее арифметическое результатов параллельных определений (признанных

приемлемыми по п. 11)

содержания компонента в образце с добавкой, испытуемом образце, концентрация

добавки соответственно, мг/кг.

′, Х, Сд

- среднее арифметическое результатов параллельных определений (признанных

приемлемыми по п. 11)

содержания компонента в образце с добавкой, испытуемом образце, концентрация

добавки соответственно, мг/кг.

Норматив контроля К

рассчитывают по формуле:

|

|

(1)

|

Проводят сопоставление результата контроля процедуры (Кк)

с нормативом контроля (К).

Если результат контроля

процедуры удовлетворяет условию

процедуру анализа

признают удовлетворительной.

При невыполнении условия (2) процедуру контроля повторяют.

При повторном невыполнении условия (2) выясняют причины, приводящие к

неудовлетворительным результатам, и принимают меры к их устранению.

13.3. Проверка приемлемости результатов измерений,

полученных в условиях воспроизводимости.

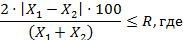

Расхождение между результатами

измерений, выполненными в двух разных лабораториях, не должно превышать предела

воспроизводимости (R):

|

|

(3)

|

X1, Х2

- результаты измерений в двух разных лабораториях, мг/кг;

R - предел воспроизводимости (в соответствии с

диапазоном концентраций), %.

Новости

Библиотека

Soft по ОТ и ПБ

Консультации

Агрегатор

Услуги

Форум

Золотой фонд

ССОТ

CHAT-OT

.webp)