МИНИСТЕРСТВО

ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ

УКАЗАНИЯ

ПО ТЕХНОЛОГИИ СООРУЖЕНИЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

ВСН

186-75

МИНТРАНССТРОЙ

Согласованы

с Госстроем СССР 26 ноября 1973 г. и утверждены Главным техническим управлением

Министерства транспортного строительства приказом № 19 от 10 июня 1975 г.

ОРГТРАНССТРОЙ

МОСКВА 1975

Настоящие

«Технические указания по технологии сооружения железнодорожного земляного

полотна» (ВСН 186-75) разработаны взамен «Указаний по технологии производства

работ при сооружении железнодорожного земляного полотна» (ВСН 57-61), «Указаний

по технологии возведения насыпей железнодорожных и автомобильных дорог на

болотах и устройству построечных дорог» (ВСН 134-66) (в части строительства

железных дорог) и «Технических указаний по содержанию земляного полотна в

период сооружения верхнего строения пути, рабочего движения и временной

эксплуатации» (ВСН 51-61).

Новый

нормативный документ дополнен указаниями по технологии сооружения земляного

полотна вторых путей, в районах распространения барханных песков, производству

работ в зимнее время, укреплению откосов земляного полотна гидропосевом

многолетних трав и др. В технологических схемах предусмотрено использование

новых землеройных, транспортных, грунтоуплотняющих машин и передового опыта

организации работ в механизированных колоннах.

Нормативный

документ рассмотрен и одобрен секцией строительства железных дорог Технического

совета, главными строительными управлениями Минтрансстроя и рассчитан на

широкий круг строителей и проектировщиков железных дорог.

В

разработке «Указаний» принимали участие кандидаты технических наук В.П.

Чернавский (руководитель работы), Б.И. Цвелодуб, М.А. Шубин, И.Д. Ткачевский,

Е.П. Орлов; инженеры Б.В. Воронцов, В.П. Рябов, И.И. Осмоловский, В.Г.

Баранова, Ж.А. Петрова, А.А. Гринчик, М.А. Басистов, Д.И. Анисимов и др.

Директор

ЦНИИС Д.И. ФЕДОРОВ

|

Министерство

транспортного строительства СССР

|

Ведомственные

строительные нормы

|

ВСН

186-75

|

|

Указания

по технологии сооружения железнодорожного земляного полотна

|

Взамен

«Указаний по технологии производства работ при сооружении железнодорожного

земляного полотна» ВСН 57-61, «Указаний по технологии возведения насыпей

железных и автомобильных дорог на болотах и устройству построечных дорог» ВСН

134-66 (в части строительства железных дорог) и «Технических указаний по

содержанию земляного полотна в период сооружения верхнего строения пути,

рабочего движения и временной эксплуатации» ВСН 51-61

|

Раздел 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Указания

предназначены для руководства при разработке проектов производства работ и

организации комплексно-механизированных процессов сооружения железнодорожного земляного

полотна проектными и строительными организациями.

1.2. Указания по

технологии выполнения каждого вида работ изложены в такой последовательности:

область

применения;

комплект

машин;

состав

комплексной бригады;

технико-экономические

показатели (производительность ведущей машины и выработка на одного рабочего);

технология

работ.

1.3. В

комплект машин включены современные, серийно изготовляемые промышленностью

машины. В некоторых случаях предусмотрены машины и оборудование, выпускаемые

малой серией, а также и опытные образцы машин, выпуск которых намечается в

ближайшие два года. Основные характеристики новых машин и оборудования указаны

в соответствующих разделах.

1.4. Состав комплекта

машин подобран, исходя из производительности ведущей машины. В случае

использования на одном объекте или на объектах, расположенных в

непосредственной близости друг от друга, нескольких ведущих машин в состав

комплекта следует внести изменения с целью более производительного

использования вспомогательных машин.

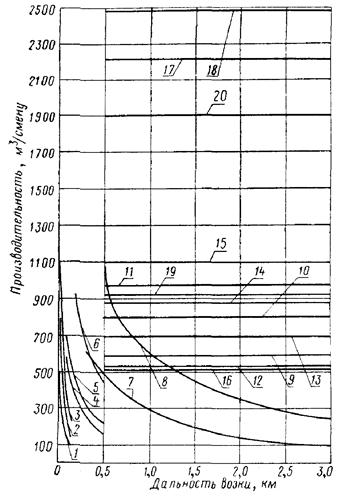

1.5. Производительность

ведущих машин в комплектах принята по ЕНиР, 1969. При составлении проектов

производства работ ее следует повышать в соответствии с плановыми заданиями по

росту производительности труда и достижениями новаторов производства.

1.6. В Указаниях

рекомендации даны с учетом передовых, прогрессивных методов организации

земляных работ.

1.7.

Технико-экономические показатели рассчитаны на восьмичасовую рабочую смену.

Распределение грунтов по группам в зависимости от трудности их разработки для

различных ведущих машин принято по ЕНиР, 1969. Технико-экономические показатели

разработаны для использования при сравнении технологических вариантов и не

могут быть применены непосредственно для целей ценообразования.

Классификация

грунтов и их характеристики приведены в приложении 1. (По СН

449-72 «Указания по проектированию земляного полотна железных и

автомобильных дорог», Госстрой СССР).

1.8. К работам по

сооружению земляного полотна допускаются работники, прошедшие в соответствующих

комиссиях проверку знаний «Правил техники безопасности и производственной санитарии

при сооружении железнодорожного земляного полотна (М., «Оргтрансстрой», 1972),

а также «Правил технической эксплуатации железных дорог Союза ССР» (М.,

«Транспорт», 1972), «Инструкции по сигнализации на железных дорогах Союза ССР»

(М., «Транспорт», 1972), «Инструкции по движению поездов на железных дорогах

Союза ССР» (М., «Транспорт», 1972), должностных инструкций в объемах по

профессиям и должностям согласно указаниям Министерства транспортного

строительства и Министерства путей сообщения № А-1685/Г34848 от 24 декабря 1971

г.

1.9. Технологические

указания по разработке карьеров, резервов, выемок и отсыпке насыпей

экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдер-элеваторами и самосвалами,

предохранению грунтов от промерзания, планировке откосов земляного полотна и

укреплению их посевом многолетних трав могут быть использованы и при сооружении

земляного полотна автомобильных дорог.

Раздел 2

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

2.1. В комплекс земляных

сооружений железнодорожного земляного полотна входят:

насыпи,

полунасыпи, выемки, полувыемки главного пути, станций и разъездов;

водоотводные

устройства: кюветы в выемках и полувыемках, нагорные и водоотводные канавы,

резервы при насыпях, дренажи, прорези, лотки, штольни;

защитные

укрепительные устройства: бермы, струенаправляющие дамбы, траверсы и другие

регуляционные сооружения, противообвальные и противооползневые сооружения;

специальные

насыпи под переезды, кавальеры и банкеты при выемках.

2.2. Работы по

сооружению земляного полотна подразделяются на подготовительные, основные и

укрепительные.

А. К

подготовительным работам относятся:

восстановление

и закрепление трассы дороги, разбивка и закрепление полосы отвода и находящихся

за ее пределами площадей для размещения карьеров;

удаление

мелколесья, кустарника, пней и крупных камней (валунов);

разбивка

земляного полотна;

устройство

землевозных дорог;

устройство

нагорных и других водоотводных канав, необходимых для создания нормальных

условий производства основных работ;

выполнение

комплекса работ для сооружения земляного полотна в зимнее время;

осушение

заболоченных и переувлажненных участков трассы;

срезка

дерна, заготовка растительной земли.

Б. К

основным работам относятся:

послойное

рыхление сухих плотных грунтов при разработке выемок, карьеров и резервов

скреперами, бульдозерами и грейдер-элеваторами, рыхление скальных пород, а

также мерзлого грунта в зимнее время;

разработка

грунта в отвал или с погрузкой в транспортные средства;

перемещение

грунта из выемок, карьеров и резервов в насыпи, кавальеры или отвалы;

послойное

разравнивание грунта в насыпях или кавальерах;

послойное

уплотнение грунта в насыпях;

устройство

и ликвидация въездов и съездов при отсыпке насыпей транспортными средствами;

срезка

с откосов насыпей вторых путей балластных шлейфов и растительного покрова;

устройство

уступов при сооружении насыпей на косогорах и вторых путей;

выторфовывание

при сооружении насыпей на болотах;

нарезка

кюветов в выемках;

устройство

регуляционных сооружений;

планировочные

работы, к числу которых относятся:

планировка

основной площадки земляного полотна и нарезка сливной призмы;

планировка

откосов выемок и насыпей;

планировка

станционных площадок;

планировка

берм, дна и откосов резервов;

планировка

верха и откосов кавальеров.

Планировочные

работы должны производиться немедленно, вслед за окончанием разработки выемок и

возведения насыпей.

В. К

укрепительным работам относятся укрепление откосов выемок и насыпей, кюветов,

канав, берм, конусов, регуляционных сооружений и пр.

Укрепительные

работы должны производиться, как правило, немедленно, вслед за окончанием

основных работ. Укрепление посевом многолетних трав производится с учетом

агротехнических требований.

2.3. Земляные работы при

сооружении железнодорожного земляного полотна должны выполняться с максимальным

применением комплексной механизации подготовительных, основных и укрепительных

работ.

Комплекты

машин следует подбирать с расчетом обеспечения максимальной производительности

ведущей машины, наименьшей трудоемкости и стоимости работ.

2.4. Работы по

сооружению земляного полотна должны вестись круглогодично с отнесением на

зимний период времени тех видов работ, которые:

дают

меньшую или одинаковую стоимость по сравнению с выполнением их в летнее время;

создают

возможность широкого развертывания строительных работ с наступлением весны;

сокращают

расходы и сроки окончания работ в целом по строительству;

обеспечивают

надлежащее качество земляного полотна.

В

проектах необходимо предусматривать мероприятия по предохранению от промерзания

грунта в выемках и карьерах, особенно для районов с большой длительностью

зимнего периода. Участки земляного полотна, возводимого в зимнее время,

необходимо определять на стадии разработки проекта организации строительства.

2.5. Разработка выемок в

сложных гидро-геологических условиях (при наличии грунтовых вод, замене

переувлажненных грунтов, наличии просадочных грунтов и др.), а также возведение

насыпей на болотах и слабых основаниях должны производиться в соответствии с

индивидуальным проектом, составленным проектной организацией.

2.6. Выбор ведущих

землеройных и транспортных машин следует производить, исходя из видов грунтов,

объемов земляных работ, сроков их исполнения, рабочих отметок насыпей и выемок

с одновременным распределением земляных масс, с учетом рельефа местности,

климатических условий, наличия местных ресурсов (воды, топлива, электроэнергии).

Наиболее правильное решение этой комплексной задачи достигается при

использовании современных математических методов и электронно-вычислительных

машин (ЭВМ).

2.7. При сооружении

земляного полотна в качестве ведущих машин в комплектах для подготовительных,

основных и укрепительных работ используют экскаваторы, скреперы, бульдозеры,

автогрейдеры, грейдер-элеваторы, гидросеялки.

2.8. Корчевка пней может

производиться механизированным или взрывным способом с одновременным удалением

выкорчеванных пней с очищаемой территории.

Для

этих целей следует применять машины: при диаметре пней до 30 см -

тракторы, бульдозеры, корчеватели-собиратели;

при

диаметре пней 30 - 50 см - бульдозеры, корчеватели-собиратели,

экскаваторы со специальным оборудованием.

При

диаметре пней более 50 см, а также пней с сильно развитой

корневой системой или при диаметре пней более 30 см в мерзлом грунте для

корчевки следует применять взрывной способ.

2.9. Валуны (камни),

находящиеся на поверхности земли в местах устройства выемок в нескальных

грунтах, должны удаляться до начала земляных работ только в том случае, если

они для применяемой землеройной машины являются «негабаритными».

«Негабаритными» считаются валуны, наибольший поперечный размер которых

превышает:

для

экскаваторов-прямых лопат или обратных лопат - 2/3 ширины

ковша;

для

экскаваторов-драглайнов - 1/2 ширины ковша;

для

скреперов - 2/3 наибольшей конструктивной глубины

копания;

для

бульдозеров и грейдеров - 1/2 высоты отвала;

для

автосамосвалов - 1/2 ширины кузова, а по весу - половину

его паспортной грузоподъемности.

«Негабаритные»

валуны (камни) удаляются за пределы зоны работ бульдозером или дробятся

взрывным способом.

2.10. Кюветы и

водоотводные канавы в нескальных грунтах рекомендуется разрабатывать

канавокюветокопателями и экскаваторами-планировщиками, оснащенными

профилировочными ковшами. В полускальных грунтах IV - VI групп и в мерзлых водоотводные канавы рационально разрабатывать

экскаватором-обратной лопатой, оборудованным ковшом активного действия. Для

устройства водоотводов на болотах и в грунтах со слабой несущей способностью

рекомендуется применять экскаватор - обратную лопату на уширенном гусеничном

ходу, оборудованный профилировочным ковшом.

2.11. Для сооружения

железнодорожного земляного полотна рекомендуется применять экскаваторы с ковшом

емкостью 0,65 - 1,6 м3.

В

скальных грунтах следует использовать экскаваторы с ковшом емкостью не менее 1 м3.

В таежно-заболоченной местности рационально применять экскаваторы с ковшом

емкостью 0,65 - 1 м3.

Скальные

трещиноватые грунты V - VI

групп и мерзлые на вторых путях рекомендуется разрабатывать экскаваторами,

оборудованными ковшами активного действия.

2.12. При работе на

болотах и грунтах, имеющих малую несущую способность, должны применяться экскаваторы

повышенной проходимости (на уширенных гусеницах).

2.13. Одноковшовые

экскаваторы применяются как при работе в отвал, так и на транспортные средства.

Оптимальное соотношение между емкостью ковша экскаватора, м3

и грузоподъемностью автосамосвала, 1:10 ¸ 1:12 (приложение 2).

Наименьшая грузоподъемность автосамосвалов в зависимости от

емкости ковша экскаватора:

Емкость ковша

экскаватора, м3 0,4 - 0,65 1

- 1,6 2,5

Грузоподъемность

автосамосвала, т 4,5 7 12

2.14. Для разработки

выемок и карьеров в грунтах, не имеющих каменистых включений, рекомендуется

применение роторных экскаваторов с технической производительностью 300 - 400 м3/ч

и массой не более 40 г с погрузкой на автосамосвалы грузоподъемностью 10 -

25 т. Оптимальное соотношение между грузоподъемностью автосамосвала, т

и технической производительностью роторного экскаватора, м3/ч

1:18 ¸

1:20.

2.15.

Применение экскаваторов (приложение 3)

целесообразно при следующих соотношениях емкости ковша и объема земляных работ

на одном объекте (карьере, выемке):

Емкость ковша

экскаватора, м3 0,65 - 0,8 До

1,25 До 1,6 До 2

Объем земляных работ,

тыс. м3

(не менее)............................................ 20 40

- 50 70 - 80 100

Роторный экскаватор с

технической

производительностью

300 - 400 м3/ч 50

При

необходимости применения этих экскаваторов на объекте с меньшими объемами

следует учитывать удорожание работ в связи с передислокацией комплектов.

2.16. Прицепные и

самоходные скреперы применяются при, выполнении следующих видов земляных работ:

возведении

насыпей из резервов и карьеров;

разработке

выемок с перемещением грунта в насыпи или кавальеры.

При

необходимости устройства въездов не рекомендуется возводить скреперами насыпи

высотой более 4 - 5 м.

2.17. Скреперы

применяются для сооружения земляного полотна в нескальных грунтах; плотные

сухие грунты при этом рекомендуется разрыхлять. В глинистых грунтах с

влажностью более границы раскатывания плюс четверть числа пластичности, а также

в сухих сыпучих песчаных грунтах эффективность работы скреперов резко

снижается, поэтому в этих условиях применять их не рекомендуется. Исключением

являются барханные пески (пп. 7.4, 7.12 - 7.14).

2.18. Прицепные скреперы

по сравнению с экскаваторными комплексами эффективнее применять при дальности

перемещения грунта до 500 м, а по сравнению с самоходными

скреперами - до 300 м. Самоходные скреперы рекомендуется применять при

дальности перемещения грунта до 3000 м.

2.19. При возведении

земляного полотна бульдозеры применяются для выполнения следующих видов работ:

разработки

выемок с перемещением грунта в насыпь или в кавальер;

возведения

насыпей из резервов;

устройства

полувыемок и полунасыпей на косогорах;

срезки

растительного слоя в основании невысоких насыпей;

нарезки

уступов в основании насыпей на косогорах и на откосах насыпей при строительстве

вторых путей;

разравнивания

грунта при послойном возведении насыпей;

планировки

откосов (с дополнительным оборудованием);

ремонта

и содержания автодорог.

2.20. Бульдозеры

рекомендуется применять для возведения насыпей высотой до 1 м непосредственно

из резервов. Высота насыпей, возведенных бульдозером при одновременной

разработке выемки, не ограничивается, но перемещение грунта на расстояние более

100 м, как правило, нецелесообразно.

2.21. Грейдер-элеваторы

применяются для возведения насыпей высотой до 0,8 из односторонних и до 1 м -

из двусторонних резервов.

Они

могут быть также использованы для разработки грунта в карьерах с погрузкой его

в автосамосвалы и перемещением в насыпь.

2.22. При разработке

грейдер-элеваторами сухих плотных грунтов рекомендуется производить

предварительное рыхление их. В сухих сыпучих песках, глинистых грунтах с

влажностью более границы раскатывания плюс четверть числа пластичности, а также

в грунтах, содержащих большие камни и валуны, грейдер-элеваторы применять не

следует.

2.23. Грейдер-элеваторы

целесообразно применять при длине фронта работ 400 - 2000 м. Не

рекомендуется использовать их при длине фронта работ менее 200 м.

2.24. При

транспортировании грунта в возводимые насыпи или другие земляные сооружения необходимо

учитывать его потери в размере 0,5 - 1,5 % в зависимости от вида транспорта,

категории грунта и расстояния, размеры карьеров и резервов должны назначаться в

проекте с учетом:

потерь

грунта при транспортировании;

степени

уплотнения грунтов;

осадок

основания и тела насыпей.

2.25. Рыхление твердых

скальных грунтов (свыше V

группы) следует выполнять буровзрывным способом. Трещиноватые, сильно

разрушенные скальные грунты до VI

группы могут быть разрыхлены механическими рыхлителями на базе трактора

мощностью не менее 300 л.с.

Для

рыхления мерзлых грунтов рекомендуется применение механических рыхлителей и

буровзрывного способа.

2.26. Планировка основной

площадки и нарезка сливной призмы земляного полотна в нескальных талых грунтах

может быть выполнена средними и тяжелыми автогрейдерами.

2.27. Потребность в

транспортных и других машинах комплекта должна определяться с учетом

обеспечения часовой технической производительности и бесперебойной работы

ведущей машины комплекта.

2.28. При выборе способа

работы на объекте рекомендуется сравнивать следующие основные показатели:

производительность

комплекта машин; выработку на одного рабочего; приведенную стоимость

производства работ; мощность энергоустановок и металлоемкость на единицу

продукции.

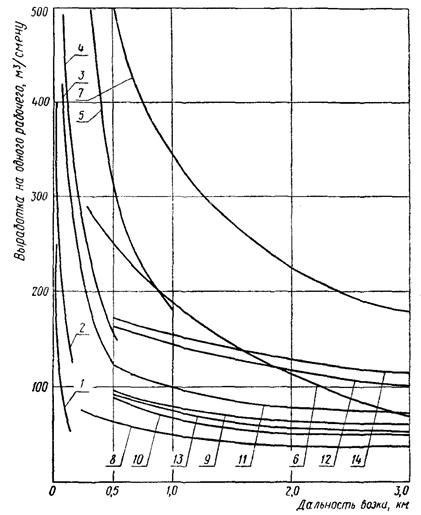

2.29. Выработка на одного

рабочего определяется по формуле

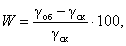

,

,

где Пэ -

расчетная эксплуатационная производительность ведущей машины комплекта, м3/смену;

N -

количество рабочих в бригаде в соответствии с технологической схемой.

Трудоемкость

работ на единицу продукции является величиной, обратной выработке на одного

рабочего Т = 1/В, чел-дн.

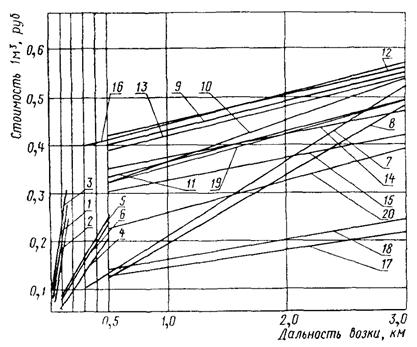

2.30. Приведенная

стоимость определяется по формуле

Спр = С

+ ЕК,

где С - себестоимость

единицы объема;

К -

капитальные вложения, отнесенные к единице годовой производительности ведущей

машины;

Е -

нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений.

Себестоимость

единицы объема определяется по формуле

руб./м3,

руб./м3,

где SСм.см -

суммарная стоимость машино-смен комплекта, руб.;

Кн -

коэффициент, учитывающий накладные расходы на заработную плату;

SСз -

суммарная заработная плата рабочих, не учтенная в стоимости машино-смен, руб.

2.31. Мощность

энергоустановок машин комплекта на единицу объема земляных работ определяется

по формуле

, л.с./м3

или кВт/м3,

, л.с./м3

или кВт/м3,

где SЭ -

суммарная мощность энергоустановок всех машин комплекта, л.с. или кВт.

2.32. Металлоемкость

определяется по формуле

кг/м3/смену,

кг/м3/смену,

где SМ -

суммарная масса металла всех машин комплекта, кг.

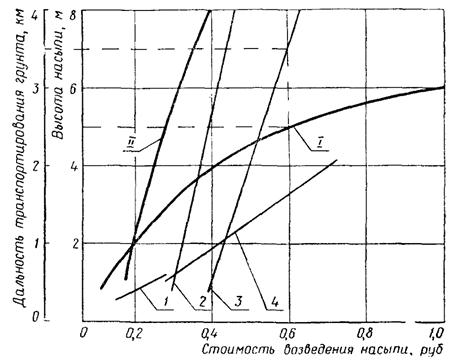

2.33. Сравнительные

графики выработки на одного рабочего и стоимости единицы продукции различных

комплектов приведены в приложениях 2 - 13.

2.34. Земляные работы при

сооружении земляного полотна рекомендуется выполнять специализированными

строительными подразделениями - механизированными колоннами, которые должны

быть оснащены машинами и механизмами, необходимыми для выполнения

подготовительных, основных и укрепительных работ, с учетом климатических и

гидрогеологических условий района строительства.

Минимальный

годовой объем работ механизированных колонн, как правило, следует принимать 800

тыс. руб. Наиболее эффективны механизированные колонны с годовыми

объемами работ 1 - 1,5 млн. руб.

2.35. Организация

земляных работ на объекте и эксплуатация машин комплекта должны быть направлены

на обеспечение максимальной производительности ведущей машины при возможно

лучшем использовании остальных машин комплекта и на создание земляного полотна

высокого качества.

2.36. При производстве земляных

работ рекомендуется применять диспетчерское управление. С этой целью необходимо

предусматривать устройство телефонной связи или радиосвязи на объектах (СНиП III-A.8-62 «Оперативное планирование и диспетчеризация»).

2.37. Для более

рационального и четкого руководства производством работ по сооружению земляного

полотна в механизированных колоннах рекомендуется применение сетевого

планирования.

Сетевой

график, являясь составной частью проекта производства работ, разрабатывается с

учетом положений укрупненного графика организации строительства и должен

включать работы, выполняемые специализированными управлениями трестов

«Трансвзрывпром» и «Трансгидромеханизация».

2.38. Исходными

материалами для составления сетевого графика являются:

данные

укрупненного комплексного графика организации строительства;

рабочие

чертежи и сметы;

материалы

проектов организации строительства и производства работ, ЕНиР и другие

нормативные справочники;

данные

о наличии в механизированной колонне землеройных машин, транспорта, рабочих

кадров;

условия

обеспечения материально-техническими ресурсами, сроки поступления машин и

оборудования.

2.39. Основным элементом

при построении сетевого графика является работа одного комплекта машин на

отдельном фронте.

2.40. Подготовительные,

планировочные и укрепительные работы, производимые при сооружении земляного

полотна, должны отражаться на сетевом графике производства работ в пределах тех

же фронтов, что и основные земляные работы.

2.41. На сетевом графике

производства работ должна быть четко показана взаимосвязь между земляными

работами и работами, не относящимися к возведению земляного полотна (окончание

строительства временных жилых поселков для работников механизированных колонн,

расчистка полосы отвода, вынос линий связи, готовность искусственных

сооружений, постройка временных притрассовых автомобильных дорог и др.).

При

составлении графика следует использовать «Указания по составлению и применению

сетевых графиков в транспортном строительстве». М., «Оргтрансстрой», 1967.

2.42. Грунты для насыпей

следует применять с учетом их свойств и состояния, особенностей природных

условий в пределах участка размещения проектируемого объекта, а также

местонахождения запасов грунта (табл. 1).

Таблица 1

|

Вид грунта

|

Ограничения для

применения

|

Применение

|

|

Скальные, крупнообломочные, дренирующие песчаные, а также супеси

легкие крупные

|

Без ограничения по условиям обеспечения устойчивости земляного

полотна

|

Во всех случаях

|

|

Недренирующие мелкие и пылеватые пески и супеси легкие

|

Ограничено применение по условиям производства земляных работ

(при отсыпке в воду)

|

При всех условиях, в том числе на болотах I и II типов (п. 7.2 СН 449-72), за исключением

случаев, когда требуется отсыпка грунта в воду при пересечении водотоков и

водоемов, а также болот III типа

|

|

Все глинистые грунты за исключением перечисленных в п. 2.43

|

Ограничено применение по условиям увлажнения грунтов основания и

состоянию грунта, используемого для насыпи, в период производства земляных

работ

|

Во всех случаях при влажности, не превышающей установленные

нормы (п. 2.22 СН 449-72); на сухом

основании - для насыпей высотой 12 м;1 на сыром и

мокром основаниях - для насыпей не менее установленных высот (табл. 18 СН 449-72)

|

1 Условия применения глинистых грунтов для насыпей высотой более 12

м устанавливаются по результатам расчетов.

Для

насыпей во всех условиях можно применять грунты, состояние которых под

воздействием природных факторов практически не изменяется или изменяется

незначительно и не влияет на прочность и устойчивость земляного полотна. К ним

следует относить:

скальные

из слабовыветривающихся и легковыветривающихся неразмягчаемых горных пород;

крупнообломочные,

песчаные, за исключением мелких недренирующих и пылеватых песков;

супеси

легкие крупные.

Применение

этих грунтов, а также кислых и нейтральных металлургических шлаков может быть

ограничено только по экономическим соображениям с учетом местных условий.

2.43. Не допускается, как

правило, применять для насыпей следующие грунты:

глинистые

избыточно засоленные;

глинистые

с влажностью, превышающей допустимую (п. 2.22 СН

449-72);

торф,

ил, мелкий песок и глинистые грунты с примесью ила и органических веществ;

верхний

почвенный слой, содержащий в большом количестве корни растений, для насыпей

высотой до 1 м;

тальковые,

пирофиллитовые грунты и трепелы - для насыпей на мокром основании и на

участках, где возможен длительный застой воды;

грунты,

содержащие гипс в количестве, превышающем нормы, приведенные в табл. 2.

Таблица 2

|

Условия применения

|

Предельное

содержание гипса, %

|

|

1. В пределах II - IV дорожно-климатических зон для насыпей на участках с

основаниями:

|

|

|

а) сухими и сырыми

(I и II тип местности, п. 2.23 (СН 449-72).................................................

|

30

|

|

б) мокрыми (III тип местности, п.

2.23 СН 449-72)......................................................................

|

20

|

|

2. В пределах V дорожно-климатической зоны для насыпей на участках с

основаниями:

|

|

|

а) сухими и сырыми..........................................................................................................................

|

40

|

|

б) мокрыми.........................................................................................................................................

|

30

|

|

3. Для нижней части пойменных и подтопляемых насыпей железных

дорог во всех дорожно-климатических зонах

|

5

|

Перечисленные

грунты разрешается применять в исключительных случаях для дорог III - V категорий при обязательном

осуществлении дополнительных мер, направленных на обеспечение требуемой

прочности и устойчивости земляного полотна.

2.44. Для нижней части

постоянно подтопляемых насыпей, при сооружении которых требуется отсыпка грунта

в воду, необходимо применять скальные или крупнообломочные грунты, песок

крупный или средней крупности, а также супесь легкую крупную с содержанием в

ней глинистых частиц не более 6 %.

2.45. Для насыпей на

болотах I и II типов при отсутствии

дренирующих грунтов допускается применять пылеватый песок, а также легкую

крупную и легкую супесь. Применение этих грунтов для насыпей на болотах III типа, а также других глинистых грунтов на болотах всех типов

допускается только для верхней надземной части насыпей при соблюдении следующих

условий:

для

нижней части насыпи необходимо использовать дренирующие грунты;

величину

возвышения бровки нижней части насыпи из дренирующих грунтов над поверхностью

болота или над уровнем поверхностной воды следует назначать не менее 0,5 м;

поперечный

профиль надземной части насыпи и очертание ее верха следует проектировать

соответственно виду, состоянию и свойствам применяемого глинистого грунта или

пылеватого песка.

Величину

возвышения бровки насыпей над поверхностью болот следует назначать не менее

норм, приведенных в табл. 3. Насыпи

из пылеватого песка и легкой супеси, сооружаемые в пределах осушенных или

осушаемых болот, допускается проектировать высотой 2,0 м и более над

уровнем грунтовой воды или над уровнем воды в водоотводных канавах.

Таблица 3

|

Вид грунта,

используемого для насыпи

|

Величина

возвышения бровки над поверхностью, м

|

|

болота

|

воды

|

|

Дренирующий..............................................................................................

|

0,8 - 1,2*

|

1,0

|

|

Мелкий песок, легкая крупная супесь....................................................

|

1,2

|

1,2

|

|

Пылеватый песок, легкая супесь..............................................................

|

2,0

|

-

|

* 0,8 и 1,2 м -

величины возвышения соответственно при полном или частичном удалении торфа из

основания насыпи.

2.46. Насыпи

рекомендуется возводить из однородных грунтов. Отсыпаемый грунт должен

разравниваться горизонтальными слоями по всей ширине насыпи.

2.47. В случае

необходимости использования разнородных грунтов отсыпка их в насыпь должна

вестись также горизонтальными слоями. При этом каждый слой должен состоять из

однородного грунта.

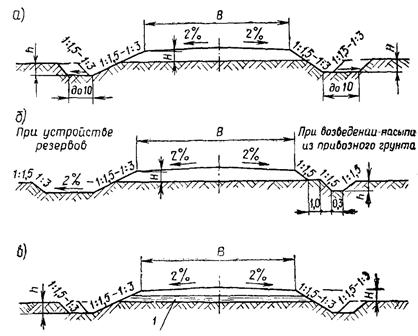

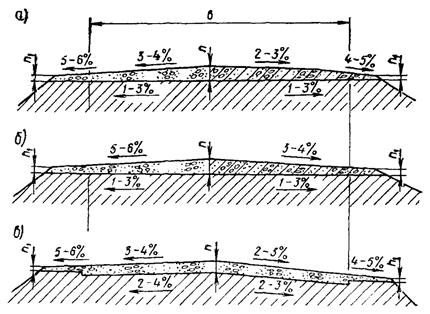

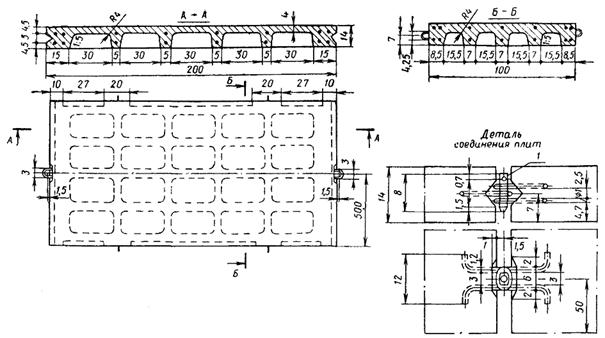

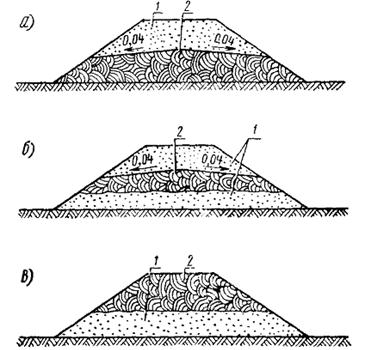

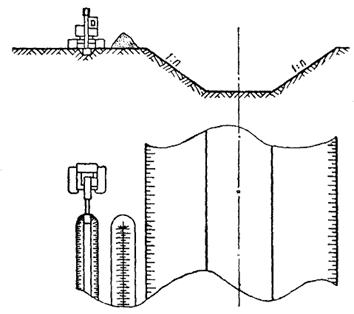

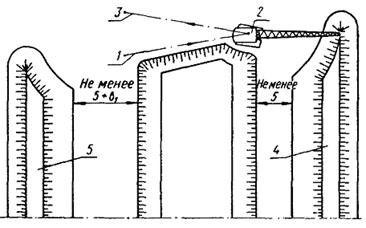

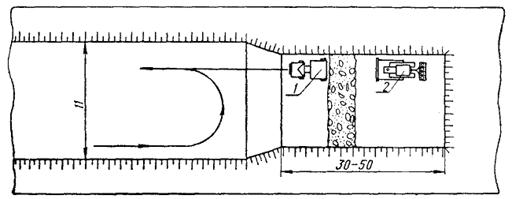

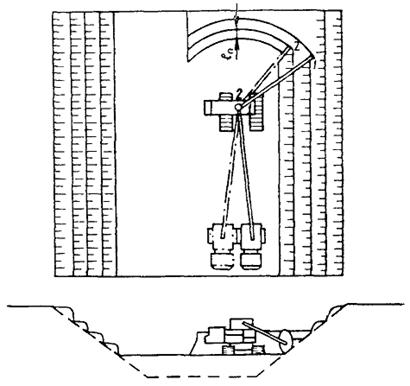

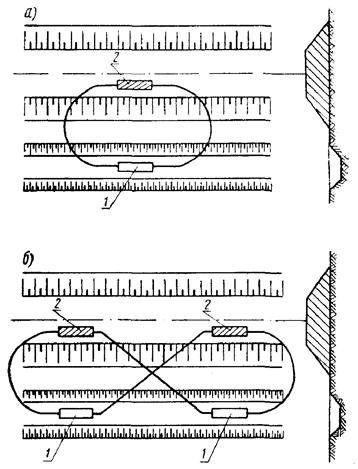

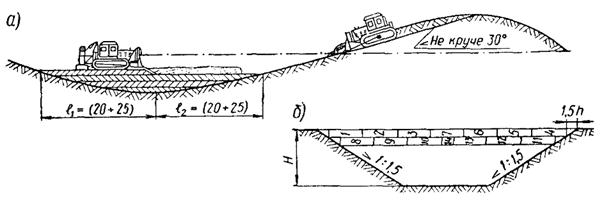

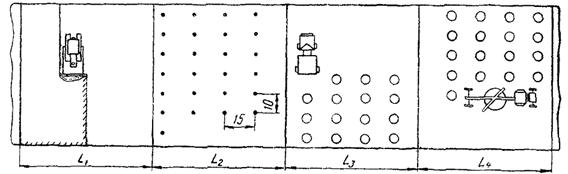

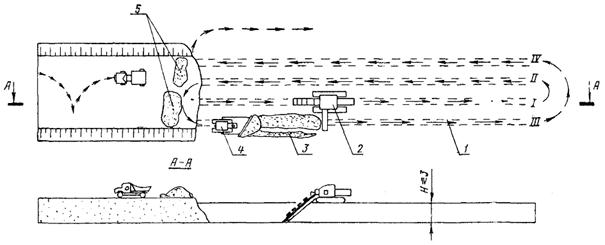

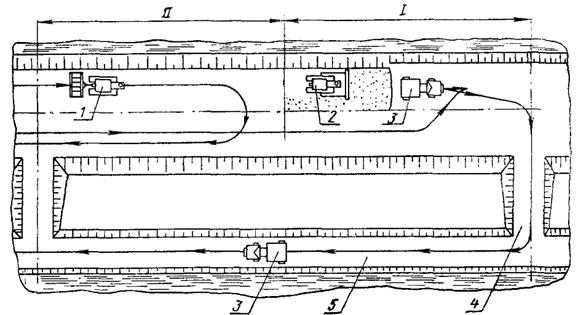

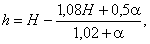

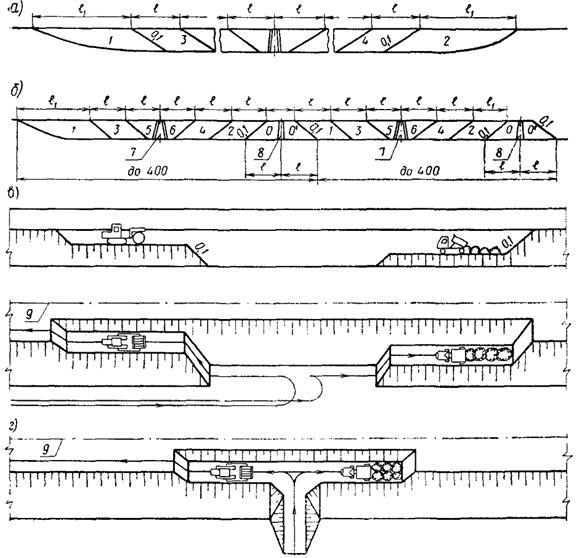

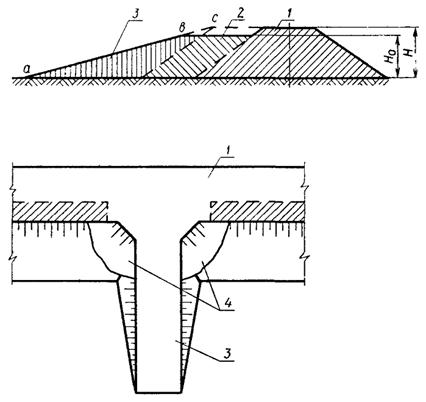

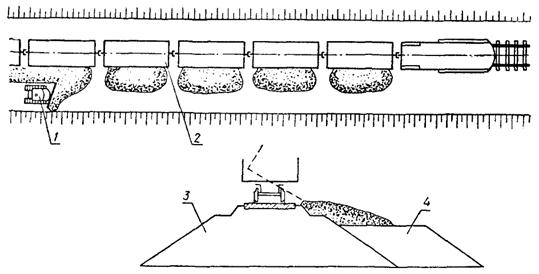

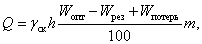

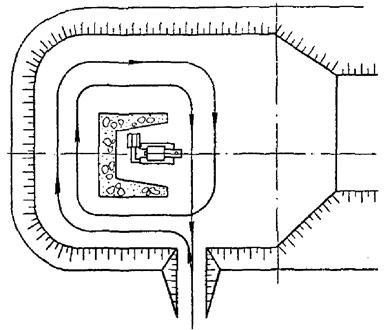

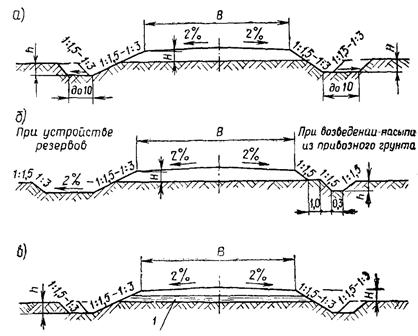

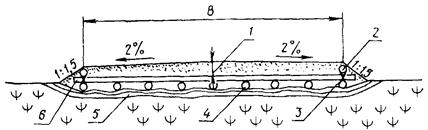

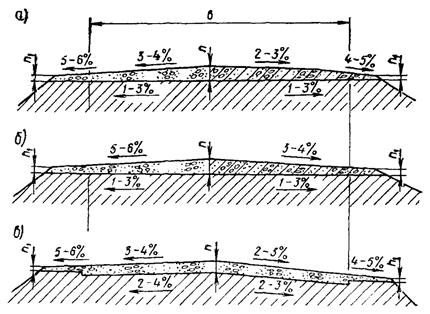

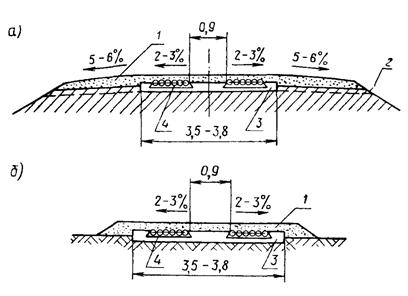

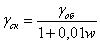

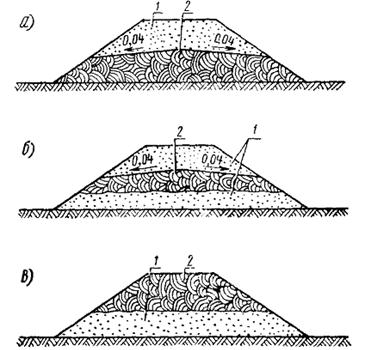

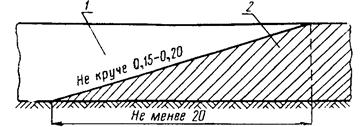

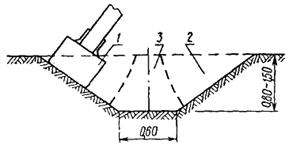

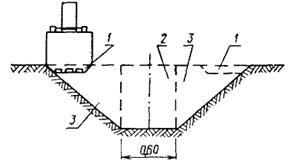

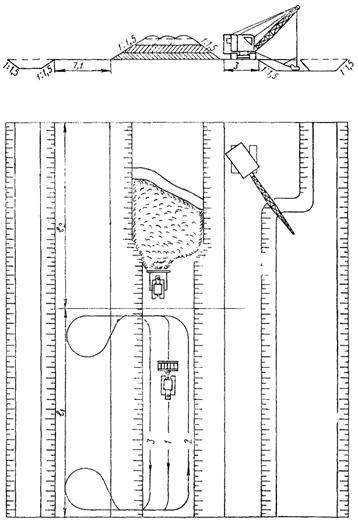

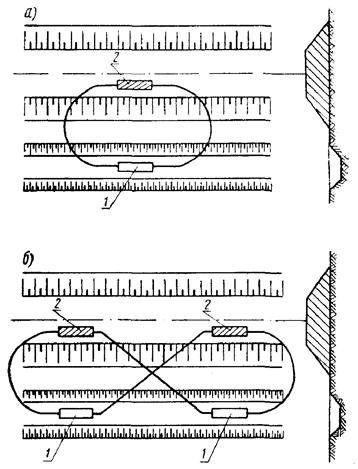

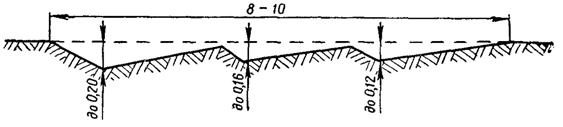

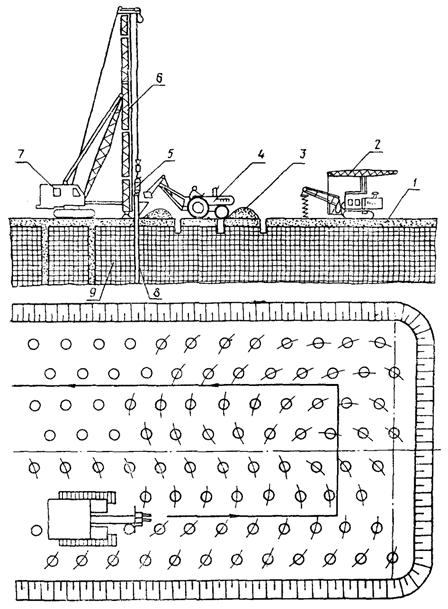

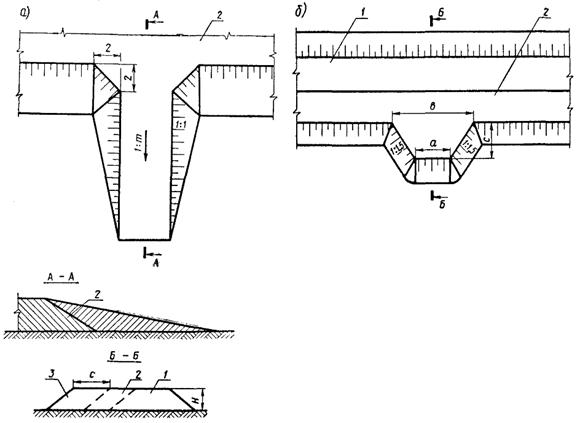

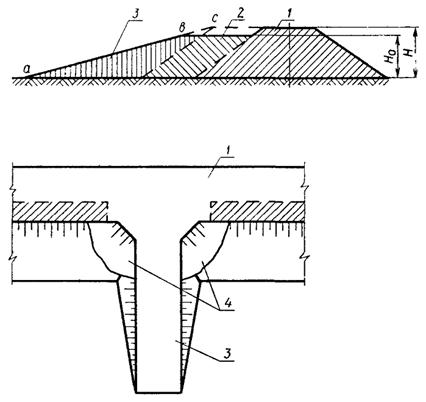

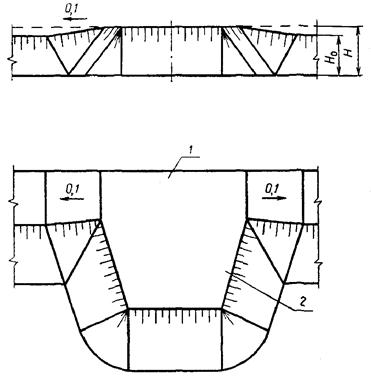

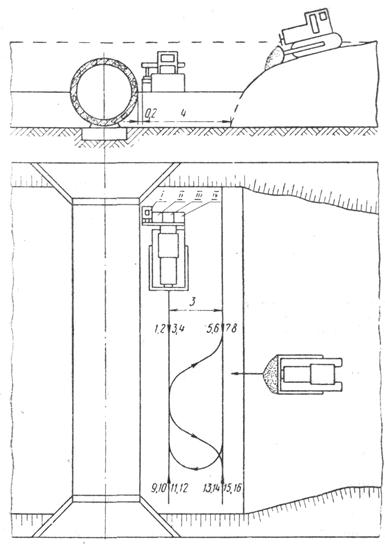

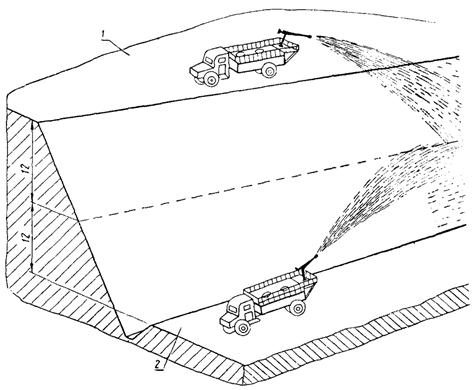

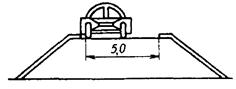

Рис. 1. Схемы допустимого расположения грунтов в теле насыпи:

а - песчаный грунт над

слоем глинистого; б - слой глинистого грунта между слоями песчаного; в

- слой глинистого грунта над песчаным; 1 - песчаный грунт; 2 -

глинистый грунт

2.48. При расположении

горизонтального слоя песчаного грунта над слоем глинистого грунта поверхности

последнего должен быть придан поперечный уклон 0,04 от середины к краям насыпи

(рис. 1, а,

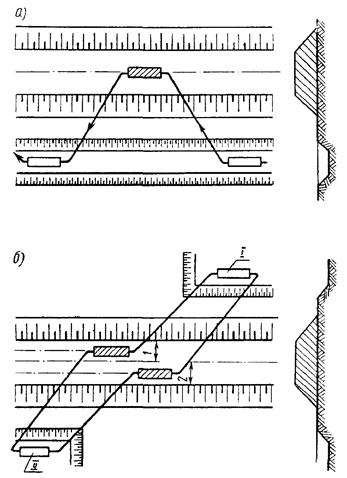

б), поверхность слоя песчаного грунта, расположенного под слоем

глинистого, подлежит выравниванию без придания уклонов (см. рис. 1, в). Сопряжение

слоев разнородных грунтов в продольном направлении показано на рис. 2.

2.49. При возведении

насыпей отсыпку слоев грунта следует производить от краев к середине. На мокрых

(слабых) основаниях и болотах отсыпка должна вестись от середины к краям до

высоты насыпи 3 м и от краев к середине - после достижения высоты 3 м.

2.50. Запрещается

покрывать откосы насыпей грунтом с худшими дренирующими свойствами, чем у

грунта, уложенного в тело насыпи; исключением является покрытие глинистым

грунтом песчаных откосов для защиты от выдувания.

2.51. С эстакад насыпи

отсыпаются в исключительных случаях, когда перемещение транспортных средств по

склонам и дну глубокого лога затруднительно, а также при необходимости

быстрейшего открытия рабочего движения по эстакаде до окончания отсыпки насыпи.

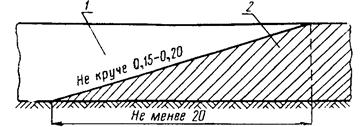

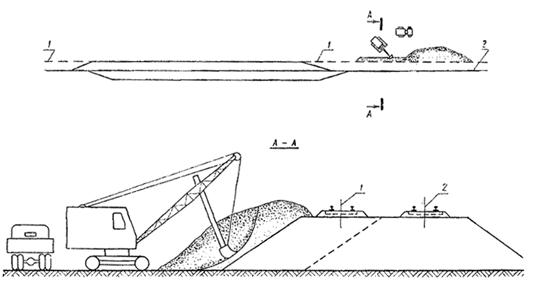

Рис. 2. Сопряжение слоев разнородных грунтов в продольном направлении

(вдоль оси насыпи):

1 - грунт из карьера I; 2 - грунт из карьера II

Отсыпаемый

с эстакад грунт должен разравниваться горизонтальными слоями и уплотняться.

2.52. Состав работ по

подготовке основания насыпей следует назначать с учетом высоты проектируемой

насыпи и поперечного уклона местности, в том числе: удаление дерна под насыпями

высотой до 0,5 м - на равнинных участках местности и в пределах

косогоров крутизной до 1:10; под насыпями высотой до 1 м - в пределах

косогоров крутизной от 1:10 до 1:5; рыхление поверхности основания насыпей

высотой более 1,0 м - в пределах косогоров крутизной от 1:10 до 1:5;

удаление дерна и нарезку уступов шириной от 1 до 4 м, высотой до

2 м - в пределах косогоров крутизной от 1:5 до 1:3, независимо от высоты

насыпи.

Верху

уступов в основании насыпей следует придавать поперечный уклон в низовую

сторону величиной 0,01 - 0,02; стенки уступов при их высоте до 1 м можно

проектировать вертикальными, а при высоте до 2 м - с наклоном около

1:0,5.

Подготовка

основания не предусматривается для насыпей, размещаемых на косогорах, сложенных

дренирующими грунтами и не имеющих растительного покрова. Необходимость

подготовки основания насыпей, размещаемых на косогорах, сложенных скальными

породами, следует устанавливать в зависимости от местных условий. Технология и

механизация срезки растительного слоя, нарезки уступов и послойной отсыпки

насыпи аналогичны применяемой при возведении насыпей II

пути и освещены в разделе 8.

2.53. Засыпка пазух между

водоотводной канавой и откосом насыпи должна производиться одновременно с ее

возведением.

2.54. Отсыпка насыпи на

косогорах до устройства продольных водоотводных канав запрещается.

2.55. При всех способах

разработки выемок должен быть обеспечен отвод от них поверхностных и грунтовых

вод.

2.56. Отвод поверхностных

вод, поступающих с прилегающих к выемке территорий, обеспечивается устройством

до начала разработки выемки нагорных канав в соответствии с проектом.

2.57. В случае

необходимости до начала разработки выемки, кроме нагорных канав, должны

устраиваться канавы для выпуска застойных вод, скопившихся в низинах в зоне

расположения выемки.

2.58. Болота,

расположенные в зоне выемки, подлежат осушению в случае, если фильтрация воды

может вредно отразиться на устойчивости откосов выемки.

2.59. Отвод поверхностных

вод из выемки в период производства работ должен обеспечиваться:

расположением

проходок машин с общим продольным уклоном в сторону начала разработки;

устройством

в необходимых случаях временных водоотводных канав и лотков.

2.60. При расположении

водоносных горизонтов выше отметок основной площадки выемки грунтовая вода

должна быть перехвачена дренажами и отведена за пределы выемки.

2.61. При разработке

выемок в лессовидных грунтах необходимо принимать специальные меры против

застоя воды во время производства работ, которые должны быть предусмотрены в

проекте в соответствии с правилами производства и приемки работ по

строительству на просадочных грунтах (СНиП III-Б.10-62).

2.62. При недостатке

грунта для возведения насыпей допускается уширение выемок, которое должно

производиться с учетом дальнейшего строительства вторых путей.

2.63. Выемки должны

уширяться по всей их длине. Если уширение выемки не превышает 4 м, кюветы

располагаются у пути, принимая воду, стекающую с откосов выемки и с

образованной в результате уширения полки, которой должен быть придан уклон 0,02

- 0,04 в сторону кювета.

При

уширении выемки на величину более 4 м устройство кюветов решается

индивидуальным проектом.

2.64. Перед длительным

перерывом работ поверхность незаконченной насыпи необходимо тщательно уплотнить

и спланировать с двусторонним уклоном 0,02 - 0,04. Водоотводные устройства и

резервы привести в надлежащее состояние. На откосах насыпей и выемок устранить

местные углубления, препятствующие свободному стоку дождевой воды.

Перед

перерывом работ на одни - двое суток поверхность незаконченной насыпи

выравнивается.

2.65. В периоды затяжных

дождей выбор грунтов и карьеров производится с учетом атмосферных условий.

Работы

по возведению насыпей из глинистых грунтов должны прекращаться при интенсивных

дождях, снегопадах, метелях и поземках. Места укладки грунта приводятся в

надлежащее состояние, а в зимний период дополнительно ограждаются от

снегозаносов.

При

возобновлении работ с поверхности насыпи полностью удаляются снег и лед.

2.66. Возобновление

весной работ по досыпке насыпей, возведенных из глинистых грунтов и промерзших

в зимнее время, допускается только после оттаивания грунтов и просыхания их до

приобретения тугопластичного состояния с коэффициентом консистенции не свыше

+0,25.

Раздел 3

ПРОИЗВОДСТВО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

3.1. На строительстве

земляных сооружений разбивка и закрепление трассы производятся силами и

средствами заказчика и передаются до начала работ строительной организации по

акту.

3.2. При восстановлении

и закреплении трассы необходимо:

закрепить

вершины углов поворота;

произвести

разбивку круговых и переходных кривых и закрепление начала, середины и конца

кривых;

закрепить

пикеты и плюсы;

проверить

отметки существующих реперов и восстановить сбитые;

проверить

и закрепить оси искусственных сооружений.

3.3. Трасса закрепляется

точками и сторожками по оси, а также выносными столбами и кольями,

устанавливаемыми вне зоны расположения насыпей, выемок, резервов, кавальеров и

водоотводов.

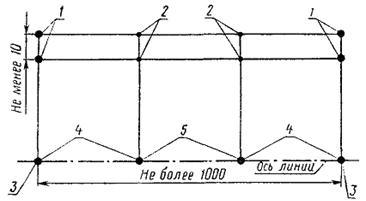

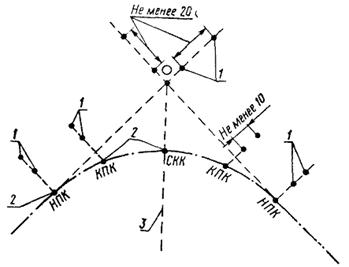

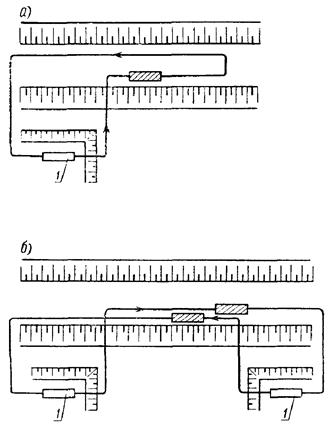

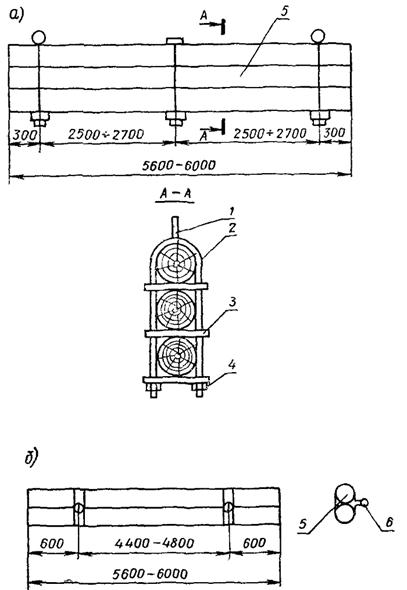

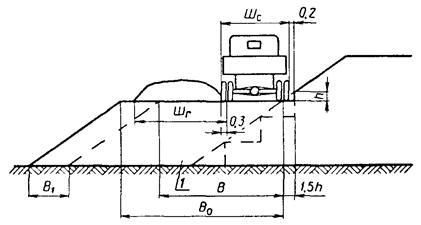

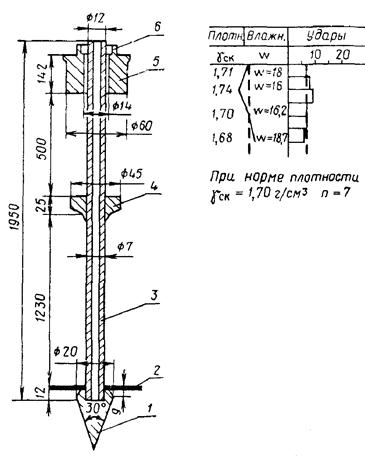

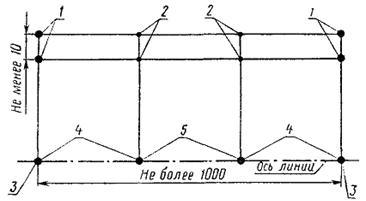

Рис. 3. Закрепление оси пути на прямом участке трассы выносными столбами

и кольями:

1 - выносные столбы; 2 - выносные колья; 3 - стоянка

теодолита; 4 - точки и сторожки с надписью; 5 - четные пикеты

3.4. Закрепление оси

пути выносными столбами и кольями на прямых участках трассы показано на рис. 3. Выносными столбами

закрепляются осевые точки не реже чем через 1000 м, а кольями - все

четные пикеты (рис. 4).

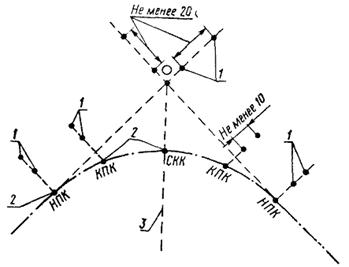

3.5. Закрепление оси

пути выносными столбами на кривых участках показано на рис. 5. Вершину угла закрепляют

угловым столбом и точкой, в которую забивается гвоздь (рис. 6).

Если

вершина угла попадает на место будущего резерва или кавальера, она закрепляется

установкой двух створных столбов на продолжении тангенсов, на расстоянии не

менее 20 м один от другого.

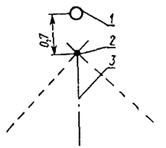

Рис. 4. Выносные столбы и колья:

1 - выносной столб; 2 - выносной кол

3.6. На выносных столбах

и кольях должны быть надписи, указывающие, какая точка закрепляется, например,

ось, ВУ, НПК, ПК-152, ПК-153 + 10 и др.

Рис. 5. Закрепление оси пути на кривой выносными столбами:

1 - выносные столбы; 2 - точки и сторожки с надписью; 3 -

биссектриса угла

Все

надписи на выносках должны быть обращены в сторону оси линии, а на сторожках -

в сторону начала пикетажа.

3.7. В местах, где

затруднена установка деревянных столбов, они могут быть заменены обрезками

газовых труб или железобетонными свайками. В скальных грунтах положение точек

как на оси линии, так и на выносках отмечается пересечением двух высеченных в

скале прямых канавок. Все точки при этом должны быть обложены валиками из

камней, а надписи - нанесены масляной краской на скале и крупных камнях.

3.8. Во время работ по

восстановлению и закреплению трассы необходимо вести журнал выносок, в который

заносятся схемы расположения вынесенных знаков, отметки и расстояния до

соответствующего знака на оси линии, а также направление выноски (приложение 14).

Рис. 6. Вершина угла:

1 - угловой столб; 2 - угловая точка с гвоздем; 3 -

биссектриса угла

3.9. Реперы, в качестве

которых могут служить как местные предметы, так и специально вкопанные и

закрепленные столбы, должны быть установлены в стороне от оси пути, вдоль

трассы, не реже чем через 2 км. Кроме того, необходимо устанавливать по

одному реперу у каждого малого искусственного сооружения и по два репера - у

больших и средних мостов, на станционных площадках и у всех насыпей и выемок с

рабочими отметками более 5 м.

Реперы

должны быть пронумерованы и записаны в ведомость реперов с указанием их отметок,

описанием вида и местоположения.

Журнал

нивелирования прилагается к ведомости реперов.

3.10. Для восстановления

трассы рекомендуется использовать геодезические инструменты:

теодолиты,

обеспечивающие точность отсчета по верньерам не менее 30 сек, и специальные

вешки;

нивелиры,

снабженные специальными оптическими устройствами для установки инструмента в

горизонтальное положение.

3.11. Разбивочные работы

обеспечивают соответствие натурных размеров и геометрических форм земляного

полотна проектным профилям в течение всего процесса его возведения.

3.12. Разбивочные работы

ведутся от оси пути и репера с обозначением на местности знаками разбивки

границ откосов насыпей, выемок, резервов, кавальеров и водоотводных канав, а

также высотных отметок.

3.13. Исходными

документами для разбивки служат:

подробный

продольный профиль;

поперечные

профили;

рабочие

чертежи водоотводных канав;

ведомость

реперов;

журнал

выносок и схема закрепления трассы.

3.14. Допускаемые нормы

точности разбивки при сооружении земляного полотна приведены в табл. 4.

3.15. Разбивку

предусматривается выполнять геодезическими инструментами, а также

приспособлениями типа визирок, угломеров, ватерпасов и шаблонов.

3.16. Для закрепления на

местности элементов профиля земляного полотна в процессе производства земляных

работ рекомендуется пользоваться следующими знаками:

кольями

для обозначения бровок насыпей, выемок и водоотводов, а также границ резервов и

кавальеров;

Таблица 4

|

Характеристики

точности измерений

|

Единица измерения

|

Допустимая

величина

|

Примечания

|

|

Невязка углов в полигоне.........................................................

|

сек

|

|

n - количество углов

в полигоне

|

|

Относительная разность между двумя измерениями длин линии в

полигоне при рельефе местности:

|

|

|

|

|

равнинном.............................................................................

|

-

|

1: 1000

|

|

|

горном....................................................................................

|

-

|

1:500

|

|

|

Невязка двойного нивелирного хода......................................

|

мм

|

|

L - длина хода, км

|

откосниками

для обозначения направления откосов;

вешками

для обозначения направления движения экскаваторов по проходкам

канавокюветокопателей и планировочных машин;

вешками-визирками

и шпильками-высотниками для обозначения отметок.

3.17. Все знаки рабочей

разбивки устанавливаются не реже чем через 20 м. Они должны быть хорошо

видимыми и различимыми на местности. Для этого их следует окрашивать в яркие

цвета.

3.18. При производстве

работ следует руководствоваться «Методическими указаниями по разбивочным

работам при сооружении земляного полотна». (М., «Оргтрансстрой», 1966).

Разбивочные

работы выполняются инженерами-геодезистами и строительными мастерами.

Форма

выписки на производство земляных работ приведена в приложении 15.

Область

применения

3.19. Указания

применяются при подготовке основания насыпей высотой до 1 м, выемок

и резервов при разработке их скреперами, бульдозерами, грейдер-элеваторами и

экскаваторами-драглайнами.

Корчевка

пней выполняется после валки леса и вывоза деловой древесины. Тракторными

навесными корчевателями удаляются пни диаметром до 50 см (тракторы

мощностью 100 - 300 л.с). Пни большего диаметра или не

поддающиеся выкорчевыванию подлежат удалению взрывным способом.

Комплект

машин

3.20. Для корчевания пней

и срезки кустарника необходимы машины и оборудование: гусеничный трактор

мощностью 100 - 300 л.с; сменное оборудование к нему: бульдозер,

кусторез, корчеватель-собиратель; моторная пила «Дружба».

Состав

комплексной бригады

3.21. Работы по корчеванию

пней и срезке кустарника выполняет бригада в составе: машинист бульдозера 6

разряда, рабочий 4 разряда.

Технико-экономические

показатели

3.22. Производительность

комплекта машин и выработка на одного рабочего:

Трактор,

л.с.

100 300

При

корчевании пней производительность, га/смену.................. 1 1,5

Выработка

на одного рабочего, га/смену...................................... 0,5 0,75

При

срезании кустарника производительность, га/смену........... 4,0 6,0

Выработка

на одного рабочего, га/смену...................................... 2,0 3,0

Технология

работ

3.23. Перед началом работ

по корчеванию пней строительный мастер вместе с комплексной бригадой должны:

осмотреть

участок трассы, подлежащий раскорчевке;

определить

объем и характер предстоящих работ;

разметить

пни, подлежащие корчеванию взрывным способом;

установить

последовательность работ и необходимое для выполнения их навесное оборудование.

3.24. Пни, подлежащие

корчеванию взрывным способом, подрываются до начала раскорчевки участка

тракторным навесным оборудованием.

После

выкорчевывания крупных пней с мощными вертикальными корнями взрывным способом

приступают к корчеванию прочих пней тракторным навесным оборудованием.

Для

удобства погрузки и перевозки пней в кузовах автомобилей торчащие корни

отпиливаются моторной пилой «Дружба».

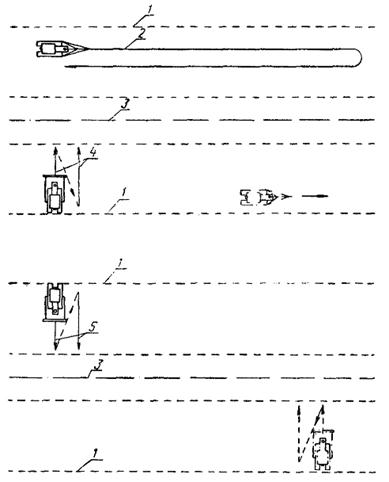

Рис. 7. Схема работы трактора при выкорчевывании пней бульдозером или

корчевателем:

1 - границы просеки; 2 - направление движения кустореза или

бульдозера при срезании кустарника и пней мелкого леса; 3 - зона

сжигания отходов; 4 - направление движения бульдозера при перемещении

хвороста и пней в зону сжигания; 5 - направление движения трактора при

выкорчевывании пней

3.25. Пни диаметром 15 -

30 см, а также диаметром более 30 см с корнями,

распространенными параллельно поверхности грунта, выкорчевываются корчевателем

на тракторе 100 л.с.

3.26. Пни диаметром 40 -

50 см, особенно с вертикальными корнями, следует удалять

корчевателем на тракторе не менее 130 л.с.

3.27. Кустарники и пни

диаметром до 15 см срезаются бульдозером или кусторезом на тракторе не

менее 100 л.с. после удаления крупных пней.

3.28. При корчевании пней

на участках трассы, где предстоит удалить растительный слой или торф

бульдозером или автогрейдером, а также в зонах заложения резервов, намечаемых к

разработке скреперами или драглайнами, более крупные корни, оставшиеся после

удаления пней, необходимо извлечь из грунта корчевателем.

3.29. Оставшиеся после

удаления крупных корней ямы в основании невысоких насыпей следует, во избежание

их просадок, заполнять грунтом, однородным с грунтом насыпей, и уплотнять его.

3.30. По мере расчистки

участка трассы выкорчеванные пни, корни и кустарники необходимо переместить от

границ полосы отвода (просеки) к оси трассы, сжечь или погрузить на автомобили

с транспортированием к месту складирования.

3.31. При корчевании пней

бульдозером сначала подрезаются корни ножом отвала при заглублении его в грунт

на 15 - 20 см, затем, подняв отвал, нож упирается в верхнюю часть

пня и опрокидывает его движением трактора вперед.

3.32. Кустарник и

мелколесье срезают ножами отвалов кустореза и бульдозера на уровне или

несколько ниже дневной поверхности грунта (при одновременной срезке

растительного слоя) с таким расчетом, чтобы острые пеньки не выступали из

грунта и не портили покрышек автомобилей при их движении по расчищенной

поверхности земли.

3.33. Схемы движения

трактора при корчевании пней и срезании кустарника приведены на рис. 7.

Общие

положения

3.34. Нагорные и

водоотводные канавы должны устраиваться до начала основных работ.

3.35. До устройства

водоотводных канав должна быть спланирована горизонтальная площадка шириной 3 -

3,5 м для работы канавокопателя.

3.36. Перед началом работ

должна быть разбита ось водоотвода с закреплением ее кольями через каждые 20 м.

3.37. При устройстве

водоотводов канавокопателями непрерывного действия производится разбивка

кольями через 5 м линии хода правой гусеницы, а при использовании

экскаваторов цикличного действия - через 10 м контуров канавы.

3.38. Сооружение

водоотводов с заданным продольным уклоном контролируется нивелировкой и

визуально визирками, а также автоматическим приспособлением на многоковшовых

экскаваторах.

3.39. Для устройства

водоотводных канав могут быть использованы канавокюветокопатели, универсальные

экскаваторы-планировщики, а также экскаваторы - обратные лопаты с

профилировочным ковшом.

3.40. Нагорные и

водоотводные канавы в мерзлых и полускальных грунтах рекомендуется нарезать

экскаватором - обратной лопатой Э-652 с ковшом активного действия.

3.41. Водоотводы на

болотах устраиваются экскаваторами с применением щитов или экскаваторами на

болотном ходу.

3.42. При расчетах

технико-экономических показателей во всех схемах дальность транспортировки

грунта автосамосвалами принята 0,5 км. Потребность в автосамосвалах при

дальности транспортировки более 0,5 км определяется расчетами.

Область

применения

3.43. Указания составлены

для случаев устройства водоотводов глубиной до 0,8 м в нескальных талых

грунтах.

3.44. При необходимости

разработки канавы глубиной более 0,8 м верхняя часть ее предварительно

разрабатывается бульдозером или скрепером на ширину, достаточную для прохода

экскаватора. При этом откосы канавы должны иметь крутизну 1:1,5.

Комплект

машин

3.45. Разработка нагорных

и водоотводных канав выполняется комплектом машин (табл. 5).

Таблица 5

|

Наименование машин

|

Количество машин

при работе

|

|

в отвал

|

на транспорт

|

|

Канавокопатель............................................................................................

|

1

|

1

|

|

Бульдозер 100 л.с..........................................................................................

|

1

|

-

|

|

Автосамосвалы грузоподъемностью 4,5 т...........................................

|

-

|

2

|

Состав

комплексной бригады

3.46. Устройство

водоотводов канавокопателями производит бригада (табл. 6).

Таблица 6

|

Профессия

|

Разряд

|

Количество, чел.

|

|

в отвал

|

на транспорт

|

|

Машинист канавокопателя..............................................................

|

6

|

1

|

1

|

|

Помощник машиниста канавокопателя.......................................

|

5

|

1

|

1

|

|

Машинист бульдозера......................................................................

|

6

|

1

|

-

|

|

Шоферы автосамосвалов................................................................

|

-

|

-

|

2

|

Технико-экономические

показатели

3.47.

Технико-экономические показатели комплекта по устройству водоотводов

канавокопателями приведены в табл. 7.

Таблица 7

|

Показатели

|

Группа грунтов

|

Способ разработки

грунта

|

|

в отвал

|

на транспорт

|

|

Производительность комплекта, м3/смену...................

|

I

|

360

|

310

|

|

II

|

285

|

240

|

|

Выработка на 1 рабочего, м3/смену...............................

|

I

|

120

|

78

|

|

II

|

95

|

60

|

Технология

работ

3.48. Разработка

водоотводов производится за один проход канавокопателя. При этом машинист и его

помощник должны следить, чтобы правая гусеница шла по линии разбивки. При

работе в отвал вынутый из канавы грунт укладывается с низовой стороны в виде

призмы.

3.49. Контроль глубины

водоотводной или нагорной канавы следует производить путем нивелировки ее дна и

бровок.

3.50. Изменение заложения

откосов водоотвода, разрабатываемого канавокопателями осуществляется путем

соответствующего изменения угла наклона боковых ножей-откосников и угла

установки крыльев профилера.

3.51. Указания составлены

для случаев устройства водоотводов в талых грунтах I - III групп универсальными экскаваторами-планировщиками Э-4010; ЭО-3332

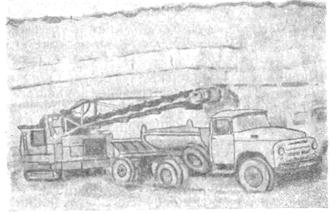

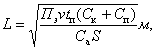

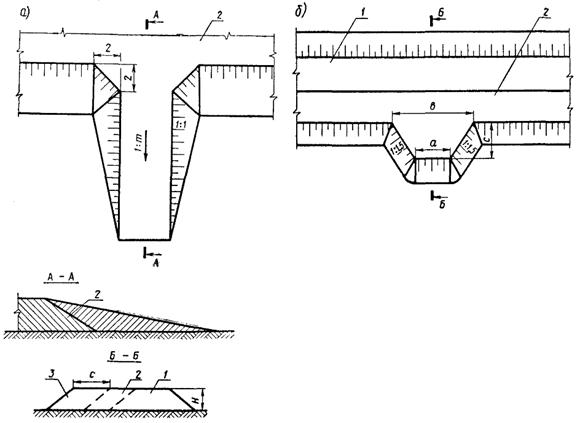

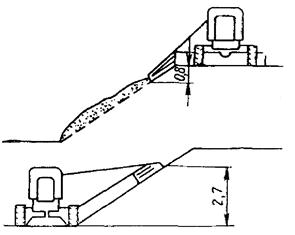

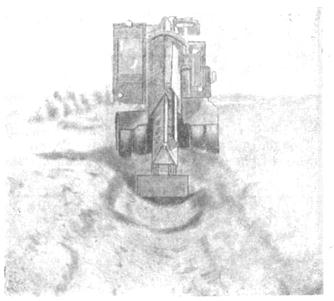

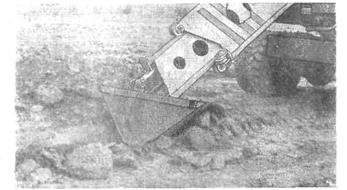

и Сатур-051К (рис. 8 и 9).

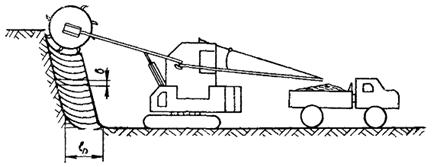

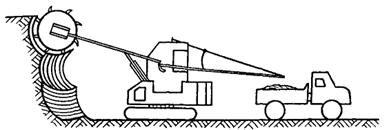

Рис. 8. Погрузка грунта экскаватором Э-4010 в автосамосвал

Рис. 9. Устройство водоотводной канавы экскаватором-планировщиком

Технические

характеристики универсальных экскаваторов-планировщиков Э-4010; ЭО-3332 и

Сатур-051K даны в приложении 16.

3.52. Нарезку кюветов

рекомендуется производить профилировочным ковшом полного профиля (п. 3.63).

Комплект

машин

3.53. Водоотводные и

нагорные канавы устраиваются комплектом машин (табл. 8).

Таблица 8

|

Наименование машин

|

Количество машин

при работе

|

|

в отвал

|

на транспорт

|

|

Экскаватор-планировщик..........................................................................

|

1

|

1

|

|

Автосамосвалы грузоподъемностью 4,5 т...........................................

|

-

|

2

|

Состав

комплексной бригады

3.54. Устройство

водоотводов универсальными экскаваторами-планировщиками производит бригада в

составе:

Машинист

экскаватора 6 разр................................................................. 1

Помощник

машиниста (на Э-4010 шофер-дизелист) 5

разр................. 1

Шоферы

автосамосвалов (при работе на транспорт)........................... 2

Технико-экономические

показатели

3.55.

Технико-экономические показатели комплекта по устройству водоотводов

универсальными экскаваторами-планировщиками в грунтах II

группы приведены в табл. 9.

Таблица 9

|

Показатели

|

При работе

|

|

в отвал

|

на транспорт

|

|

Производительность комплекта, м3/смену.............................................

|

150

|

130

|

|

Выработка на одного рабочего, м3/смену..............................................

|

75/150

|

32/43

|

Примечание. В числителе

приведены показатели комплекта с экскаватором Э-4010, в знаменателе - с ЭО-3332

и Сатур-051К.

Технология

работ

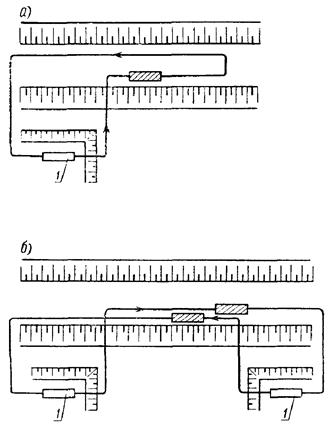

3.56. Разработка

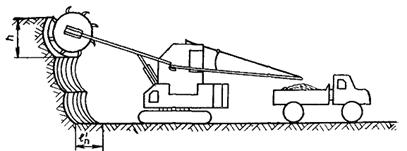

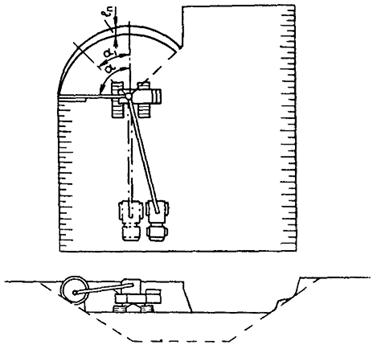

водоотводных и нагорных канав в отвал (рис. 10)

универсальными экскаваторами-планировщиками с ковшом емкостью 0,4 или 0,25 м3

производится за одну проходку. При этом экскаватор устанавливается и

передвигается по оси канавы, проектная глубина которой указывается на колышках

разбивки оси.

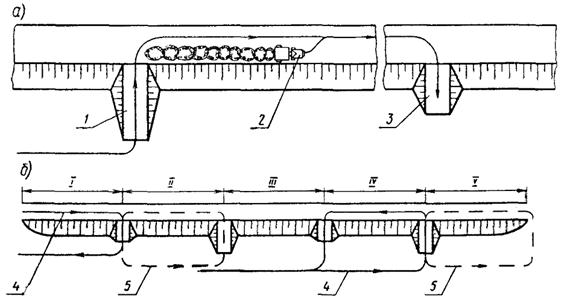

Рис. 10. Технологическая схема разработки нагорной канавы

экскаватором-планировщиком

Экскавация

грунта на одной стоянке производится в три приема (рис. 11).

Ковшом,

установленным под углом заложения откоса, вначале вырезается грунт по контуру

одного откоса, а затем - по контуру другого.

Рис. 11. Последовательность разработки профиля канавы

экскаватором-планировщиком:

1, 2 и 3 - первая, вторая и третья экскавация грунта

Оставшийся

грунт по оси канавы выбирается нормально установленным ковшом, с зачисткой дна

или поперечной экскавацией при втором проходе сбоку канавы.

Передвижка

экскаватора Э-4010 производится шофером по сигналу машиниста, а ЭО-3332 и

Сатур-051К - самим машинистом.

3.57. Планировка грунта,

уложенного на берме с низовой стороны, при необходимости, выполняется

непосредственно экскаватором, оборудованным отвалом, при второй проходке.

Область

применения

3.58. Указания составлены

для случаев устройства водоотводов экскаваторами Э-304, Э-352, ТЭ-3 со

специальным профилировочным ковшом в талых нескальных грунтах I - III групп и экскаватором Э-652

с ковшом активного действия емкостью 0,65 м3 в мерзлых

и полускальных грунтах IV - VI групп.

Комплект

машин

3.59. Устройство

водоотводных и нагорных канав в отвал производится следующими комплектами

машин:

в

нескальных талых грунтах - экскаваторы Э-304 или Э-352, или ТЭ-3 со специальным

профилировочным ковшом, бульдозер 100 л.с;

в

мерзлых и полускальных грунтах - экскаватор Э-652 с ковшом активного действия,

компрессор ПР-16 или ПР-10, или ДК-9М, бульдозер 100 л.с.

Состав

комплексных бригад

3.60. Устройство

водоотводов экскаваторами Э-304 или Э-352, или ТЭ-3 производит бригада в

составе: машиниста экскаватора 6 разр., помощника машиниста экскаватора 4 разр.

и машиниста бульдозера 6 разр.

3.61. Устройство

водоотводов экскаватором Э-652 с ковшом активного действия производит бригада в

составе:

Машинист

экскаватора 6 разр.................................... 1

Помощник

машиниста экскаватора 5 разр................ 1

Машинист

компрессора 5 разр................................... 1

Землекопы

3 разр......................................................... 3

Машинист

бульдозера 6 разр...................................... 1

Технико-экономические

показатели

3.62.

Технико-экономические показатели комплектов машин по устройству водоотводных и

нагорных канав экскаваторами, оборудованными обратной лопатой, приведены в

табл. 10.

Таблица 10

|

Показатели

|

Экскаваторы Э-304

или Э-352, или ТЭ-3 с профилировочным ковшом

|

Экскаватор Э-652 с

ковшом активного действия

|

|

Группа грунта

|

|

II

|

IV

|

|

Производительность, м3/смену..................................................

|

200

|

140

|

|

Выработка на одного рабочего, м3/смену..............................

|

67

|

20

|

Технология

работ

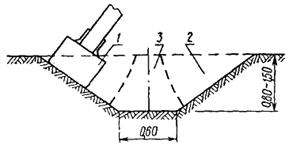

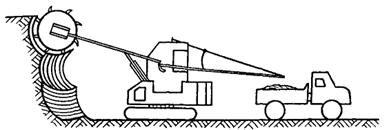

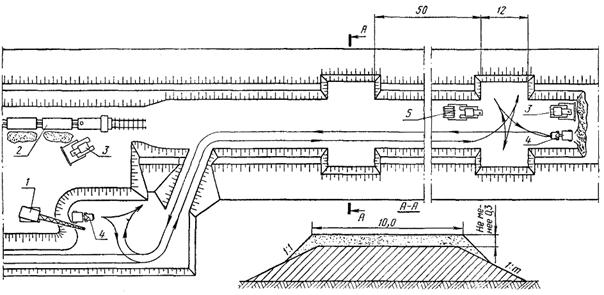

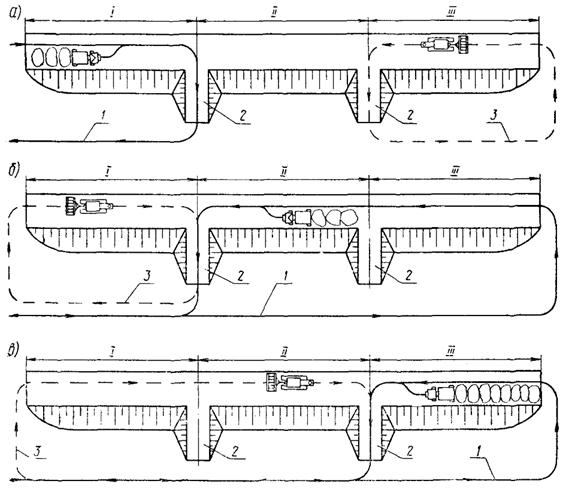

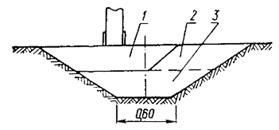

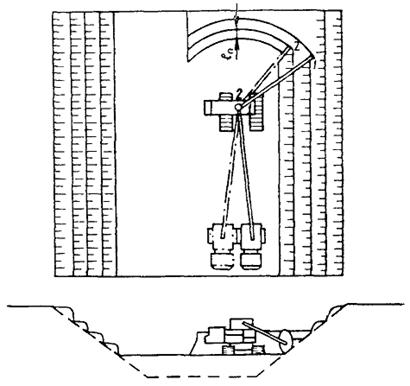

3.63. Разработка нагорных

и водоотводных канав в отвал экскаваторами-обратными лопатами Э-304 или Э-352,

или ТЭ-3 с профилировочным ковшом (рис. 12)

производится за один или несколько проходов в зависимости от глубины канавы.

При глубине канавы, меньшей или равной высоте ковша, экскаватор перемещается по

оси водоотвода и отрывает его сразу на полную глубину. В этом случае во время

передвижки экскаватора производится зачистка дна и откосов канавы. Для этого

рукоять экскаватора устанавливается в вертикальное положение так, чтобы ковш

ножами плотно прилегал ко дну и откосам канавы. Если глубина канавы больше

высоты ковша, ее отрывают за несколько проходов экскаватора, начиная с откосных

частей (рис. 13).

После разработки грунта канава также зачищается ковшом.

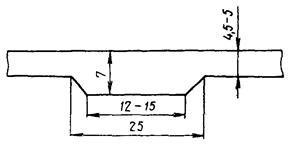

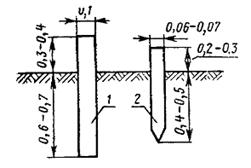

Рис. 12. Профилировочный ковш

3.64. Контроль глубины

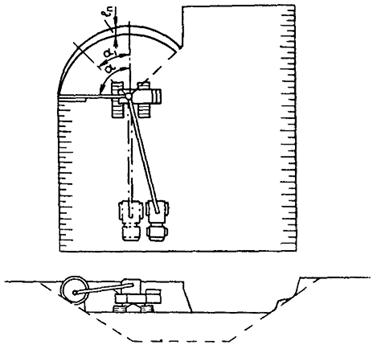

канавы выполняется путем нивелировки дна и способом визирок (рис. 14). Для этого к рукояти

экскаватора крепится деревянная планка с подвижной визиркой на высоте 2 - 2,5 м

от режущей кромки ковша, и, изменяя заглубление рабочего органа, верхний

конец этой визирки держат на уровне других визирок такой же высоты,

установленных по нивелиру в отрытой части канавы. По мере удаления экскаватора

задняя визирка переносится вперед и устанавливается на расстоянии 15 - 20 м от

экскаватора. В точке перелома профиля вновь на проектную отметку

устанавливается одна из визирок, а на расстоянии 10 - 15 м от нее по

направлению к экскаватору - вторая, также на проектную отметку. Установкой

визирок по нивелиру занимается мастер и помощник машиниста экскаватора.

Рис. 13. Последовательность разработки канав экскаватором-обратной

лопатой с профилировочным ковшом:

1, 2 и 3 - первая, вторая и третья проходки

Рис. 14. Устройство водоотвода экскаватором Э-304 с профилировочным

ковшом:

1 - неподвижные визирки; 2 - подвижная визирка; 3 -

проектный уровень дна канавы

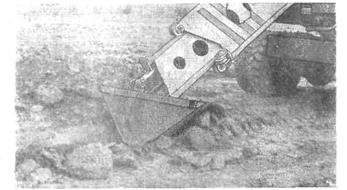

3.65. Разработка нагорных

и водоотводных канав в отвал экскаватором-обратной лопатой с ковшом активного

действия производится за один проход. При этом экскаватор передвигается по оси

канавы. Разработку грунта рекомендуется начинать с оконтуривания границ канавы

на поверхности спланированной полосы. Затем до отметки дна на ширину ковша

выбирается грунт из средней части канавы, после чего добирается грунт откосной

части (рис. 15).

Контроль

глубины канавы производится нивелировкой.

3.66. Наиболее

производительная работа экскаватора с ковшом активного действия происходит при

разработке мерзлого слоя с подходом к нему зубьев из массива незамерзшего

грунта. Мелкие недоборы грунта устраняются вручную.

Рис. 15. Схема разработки канав экскаватором-обратной лопатой Э-652 с

ковшом активного действия:

1 - оконтуривание границ канавы; 2 - разработка средней

части канавы на полную глубину; 3 - доработка откосов

3.67. Грунт

разрабатываемой канавы укладывается на берму с низовой стороны и при

необходимости разравнивается бульдозером.

3.68. Для перевозок в

пределах строительства железнодорожной линии материалов, конструкций,

оборудования, грунта для возведения земляного полотна, а также личного состава

строительных подразделений устраиваются автомобильные дороги:

притрассовые

- для осуществления всех видов внутрипостроечных перевозок и землевозные - для

подъезда к карьерам, выемкам и насыпям.

3.69. Притрассовые

автомобильные дороги следует проектировать согласно СНиП II-Д.5-72 и III-Д.5-73,

если расчетная интенсивность движения, расчетная годовая грузонапряженность и

срок службы притрассовой дороги соответствуют требованиям к автомобильной

дороге IV или V категории.

В

других случаях притрассовые, а также землевозные дороги следует проектировать в

соответствии с СНиП III-Б.1-71, приложением 17 и пп. 3.70 - 3.78.

3.70. Категорию и число

полос движения притрассовой дороги следует устанавливать по отдельным участкам,

исходя из предполагаемой расчетной грузонапряженности с учетом движения

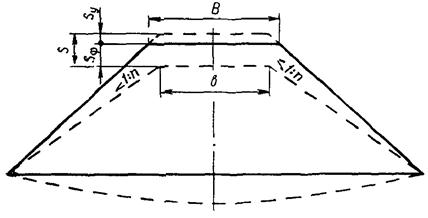

автомобилей и тракторов в обоих направлениях.

Расчетную

грузонапряженность по участкам притрассовой дороги следует определять с учетом

перевозок всех грузов, включая грунт, доставляемый из карьеров в насыпь.

3.71. Временные

землевозные дороги следует устраивать, как правило, для двухполосного движения.

Однополосные дороги допускаются только при кольцевом движении.

3.72. Ширина проезжей

части при движении по ней автосамосвалов грузоподъемностью до 12 т должна

быть при двустороннем движении 7 м, а при одностороннем - 3,5 м.

При

грузоподъемности автосамосвалов более 12 т ширину проезжей части дорог

следует назначать по расчету в проекте организации строительства.

3.73. Ширина каждой

обочины должна быть не менее 1 м. В стесненных условиях и на въездах и

съездах указанная ширина может быть уменьшена до 0,5 м.

В

забоях, на отвалах и дорогах без покрытий обочины не устраиваются.

3.74. Руководящий уклон

автомобильных дорог следует принимать равным 0,05; а наибольший уклон 0,08. В

исключительных случаях (сложные топографические условия, выезды из котлованов и

карьеров, въезды на насыпи и т.п.) величина уклона может быть повышена до 0,1.

При

кольцевом движении для порожнего направления величину наибольшего уклона дороги

следует принимать 0,12, а в исключительных случаях 0,15.

3.75. Для обеспечения

отвода поверхностных вод необходимо устраивать кюветы, водоотводные и нагорные

канавы.

3.76. В северных районах

страны, на участках, где строительные работы ведутся зимой при отсутствии

притрассовых дорог круглогодичного пользования, следует устраивать зимние

автомобильные дороги.

Зимнюю

дорогу следует прокладывать в полосе отвода, рядом с трассой железной дороги, с

устройством одежды проезжей части из уплотненного снега толщиной 15 - 20 см на

спланированной и промороженной поверхности грунта (без насыпей и искусственных

сооружений), а на болотах - на cланях.

3.77. Притрассовую

автомобильную дорогу целесообразно строить поэтапно в соответствии с ростом

грузопотока: на первом этапе - однополосную дорогу с разъездами и покрытием

низшего типа, на втором - уширение проезжей части дороги для организации

двухполосного движения с последующим совершенствованием покрытия в соответствии

с проектом.

3.78. Конструкции и виды

покрытий притрассовых и землевозных дорог, указания по производству работ и

технико-экономические показатели приведены в приложении 17.

Раздел 4

СООРУЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ОСНОВНЫМИ ЗЕМЛЕРОЙНО-ТРАНСПОРТНЫМИ МАШИНАМИ

Область

применения

4.1. Указания даны для

случаев разработки выемок с укладкой грунта в кавальеры и возведения насыпей из

резервов драглайнами в грунтах I - III групп.

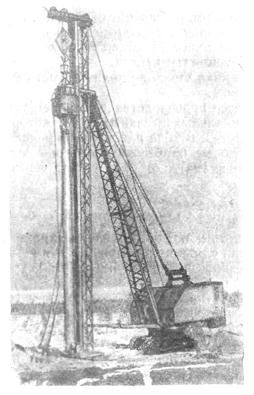

4.2. Разработку грунтов

предусматривается производить драглайнами с ковшами ЦНИИСа емкостью 0,8 и 1,2 м3

полукруглой формы со сплошной режущей кромкой.

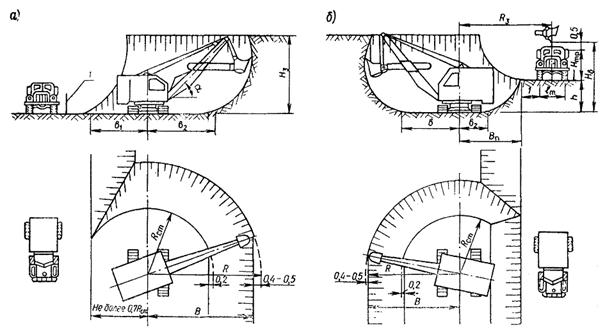

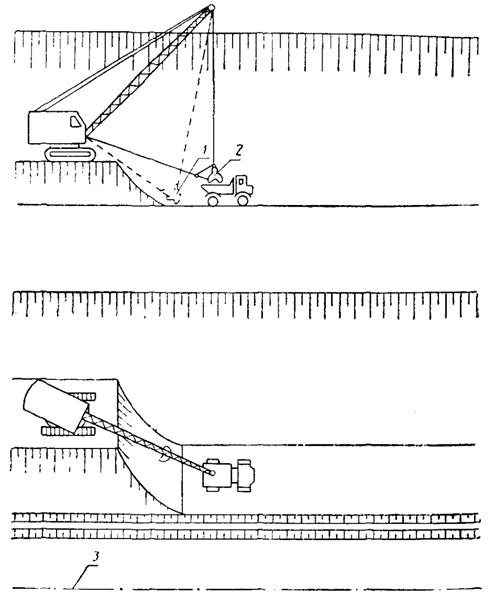

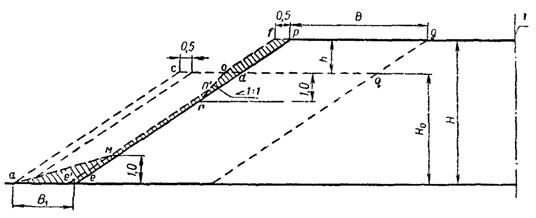

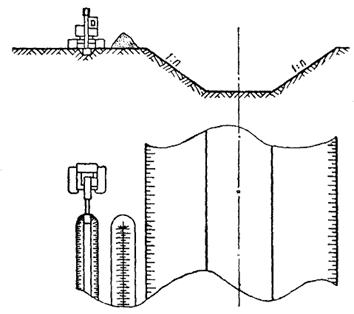

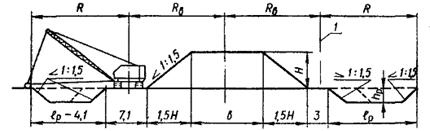

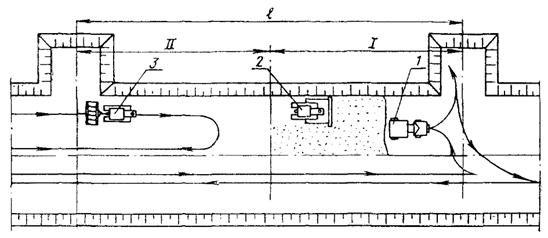

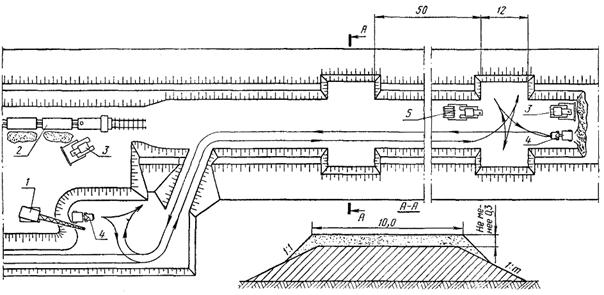

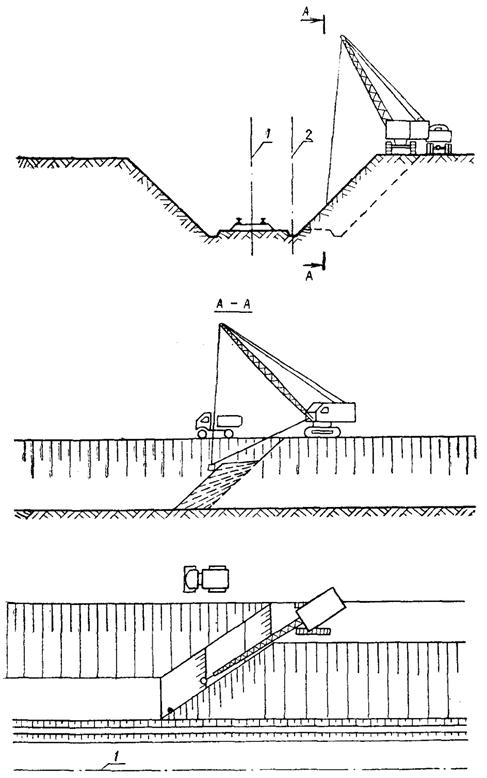

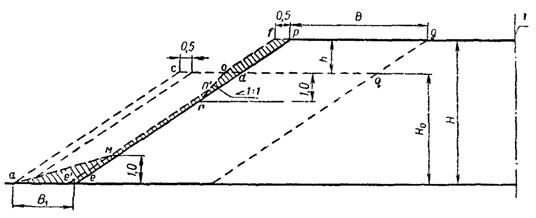

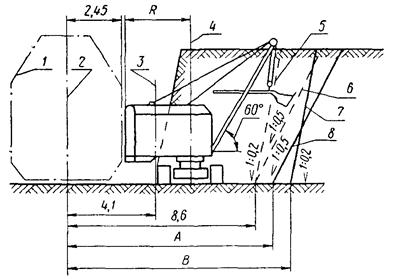

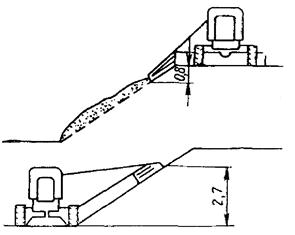

Рис. 16. Схема определения максимальной высоты насыпи, возводимой

драглайном из резервов:

1 - ось стоянки экскаватора

Ковшами

емкостью 0,8 м3 оборудуются экскаваторы типа Э-652 и

емкостью 1,2 м3 - экскаваторы типа Э-10011 и Э-1004.

4.3. Наибольшая высота

отсыпаемой драглайном насыпи, зависящая от длины, угла наклона его стрелы и от

глубины проектируемых резервов, при ширине берм 3 и 7,1 м и угле

поворота стрелы 180° (рис. 16),

приведена в табл. 11.

Таблица 11

|

Тип экскаватора

|

Резервы

|

Длина стрелы, м

|

Угол наклона

стрелы, град

|

Наибольшая высота возводимой

насыпи до верха сливной призмы Н, м, при глубине

резервов, м

|

|

0,5

|

0,75

|

1

|

1,25

|

1,5

|

|

Э-652

|

Односторонние

|

10

|

30

|

0,76

|

1,01

|

1,23

|

1,3

|

1,37

|

|

13

|

45

|

0,9

|

1,15

|

1,35

|

1,5

|

1,63

|

|

Двусторонние

|

10

|

30

|

1,42

|

1,8

|

2,1

|

2,33

|

2,5

|

|

13

|

45

|

1,66

|

2,09

|

2,43

|

2,7

|

2,94

|

|

Э-1004

|

Односторонние

|

13

|

30

|

1,07

|

1,38

|

1,6

|

1,8

|

2,0

|

|

16

|

45

|

1,16

|

1,5

|

1,76

|

1,96

|

2,16

|

|

Двусторонние

|

13

|

30

|

1,93

|

2,45

|

2,87

|

3,2

|

3,5

|

|

16

|

45

|

2,06

|

2,63

|

3,08

|

3,51

|

3,77

|

|

Э-10011

|

Односторонние

|

12,5

|

30

|

1,03

|

1,33

|

1,54

|

1,73

|

1,93

|

|

15

|

45

|

1,09

|

1,42

|

1,65

|

1,84

|

2,03

|

|

Двусторонние

|

12,5

|

30

|

1,86

|

2,36

|

2,77

|

3,08

|

3,37

|

|

15

|

45

|

1,93

|

2,46

|

2,88

|

3,30

|

3,54

|

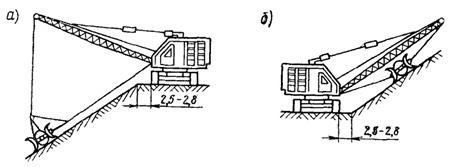

4.4. Наибольшая глубина

выемок при различных способах разработки в зависимости от длины и угла наклона

стрелы экскаватора, оборудованного драглайном, приведена в табл. 12.

Таблица 12

|

Тип экскаватора

|

Длина стрелы, м

|

Угол наклона

стрелы, град

|

Наибольшие глубины

разрабатываемых выемок, м

|

|

боковой

(поперечный) забой

|

торцовый

(продольный) забой

|

|

Э-652

|

10

|

30

|

4,4

|

7,3

|

|

10

|

45

|

3,8

|

5,6

|

|

13

|

45

|

5,9

|

7,8

|

|

Э-1004

|

13

|

30

|

5,8

|

9,5

|

|

13

|

45

|

4,9

|

7,4

|

|

16

|

45

|

7,1

|

9,6

|

|

Э-10011

|

12,5

|

30

|

5,5

|

9,3

|

|

12,5

|

45

|

4,6

|

7,2

|

|

15

|

45

|

6,7

|

9

|

Комплект

машин

4.5.

Для разработки выемок и возведения насыпей драглайнами необходимы следующие

машины (табл. 13).

Таблица

13

|

Наименование машин

|

Комплект машин

|

|

при разработке

выемки в кавальер

|

при отсыпке насыпи

из резервов

|

|

Драглайн с ковшом ЦНИИСа емкостью 0,8 или 1,2 м3........................

|

1

|

1

|

|

Бульдозер на тракторе 100 л.с...................................................................

|

1

|

1

|

|

Пневмокаток весом 25 - 30 т.....................................................................

|

-

|

1

|

Состав

комплексных бригад

4.6. Разработку выемок и

возведение насыпей производит бригада (табл. 14).

Таблица 14

|

Профессия

|

Разряд

|

Количество рабочих

|

|

при разработке

выемки в кавальер

|

при отсыпке насыпи

из резервов

|

|

Машинист экскаватора....................................................................

|

6

|

1

|

1

|

|

Помощник машиниста экскаватора..............................................

|

5

|

1

|

1

|

|

Машинист бульдозера......................................................................

|

6

|

1

|

1

|

|

Машинист грунтоуплотняющей машины...................................

|

5

|

-

|

1

|

Технико-экономические

показатели комплектов машин

4.7. Производительность

экскаваторов, оборудованных драглайном, и выработка на одного рабочего

приведены в табл. 15.

Таблица 15

|

Показатели

|

Группы грунтов

|

Разработка выемок

в кавальер

|

Отсыпка насыпей из

резервов

|

|

Емкость ковша

драглайна, м3

|

|

0,8

|

1,2

|

0,8

|

1,2

|

|

Производительность, м3/смену.................................

|

I

|

640

|

940

|

640

|

940

|

|

II

|

535

|

720

|

535

|

720

|

|

III

|

430

|

570

|

430

|

570

|

|

Выработка на одного рабочего, м3/смену.............

|

I

|

213

|

313

|

160

|

244

|

|

II

|

178

|

240

|

134

|

180

|

|

III

|

143

|

190

|

108

|

142

|

Технология

работ

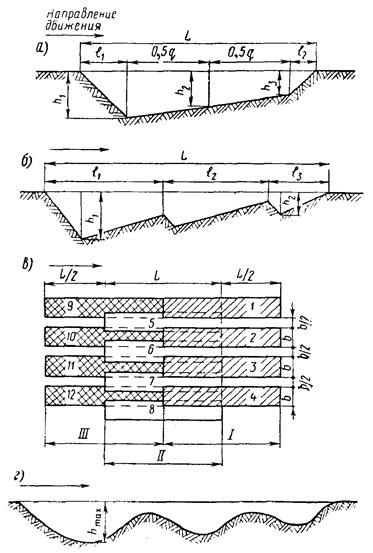

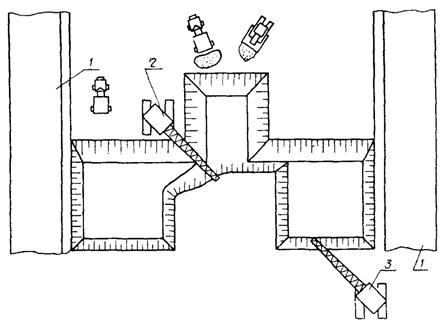

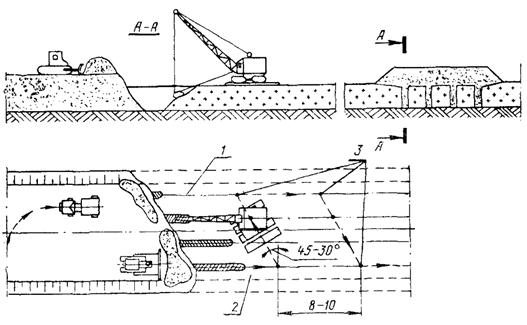

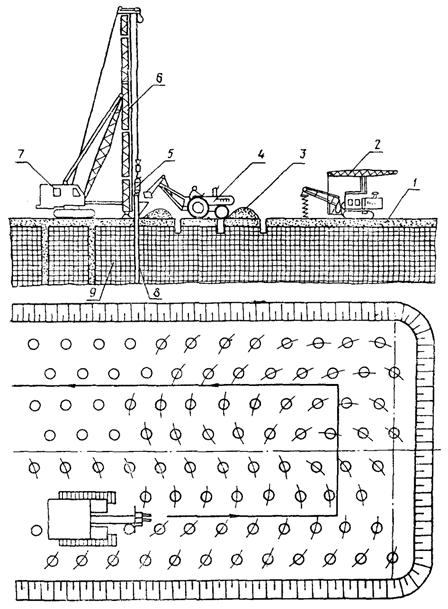

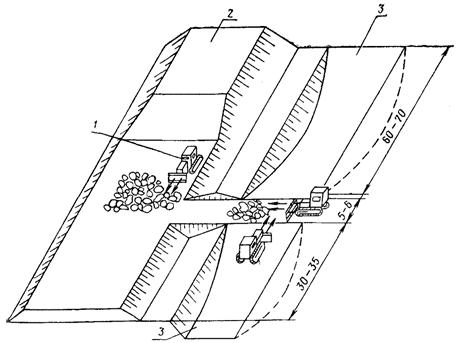

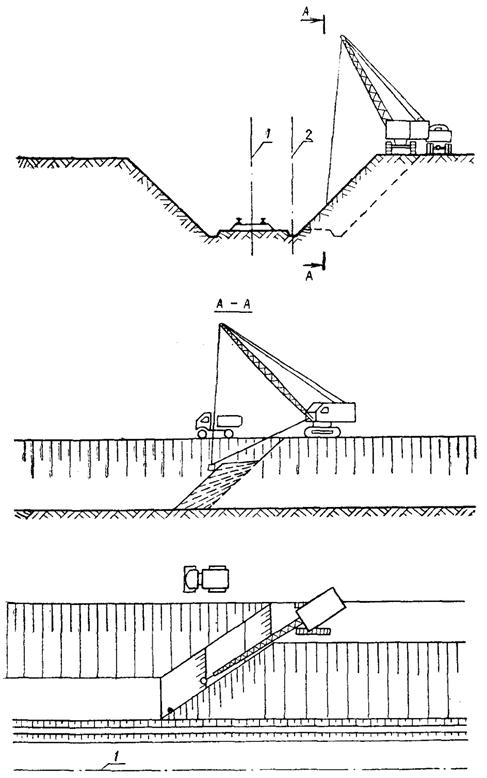

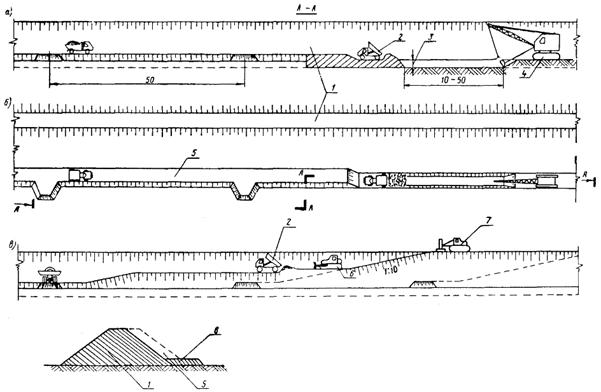

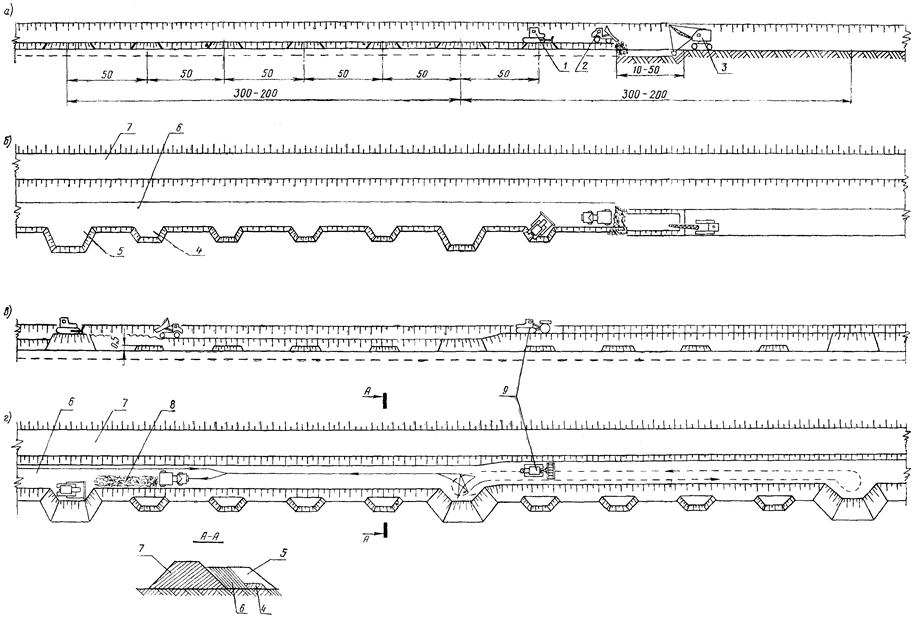

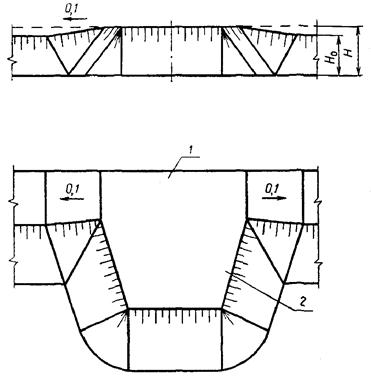

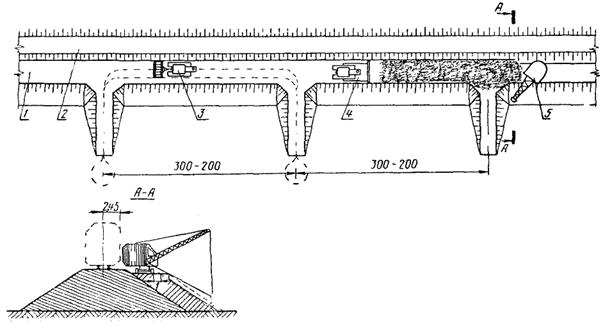

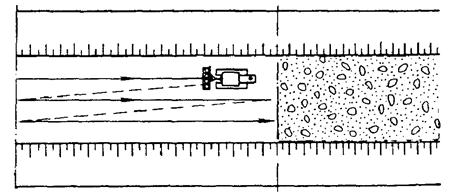

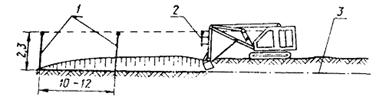

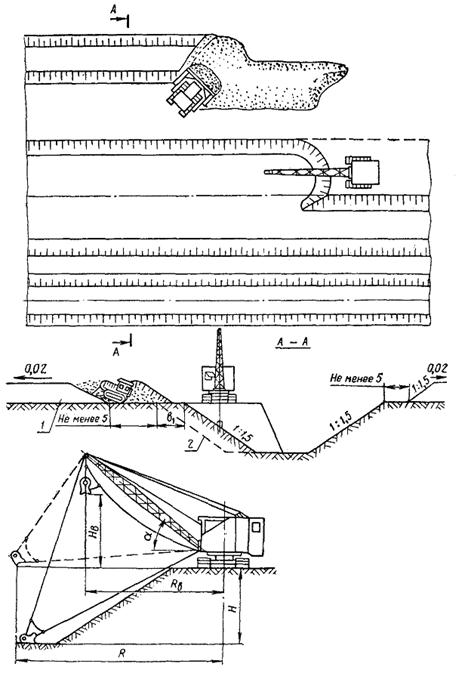

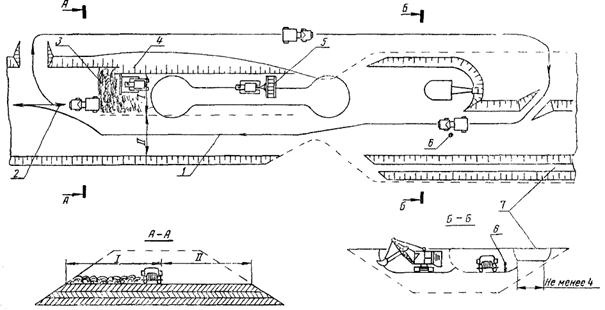

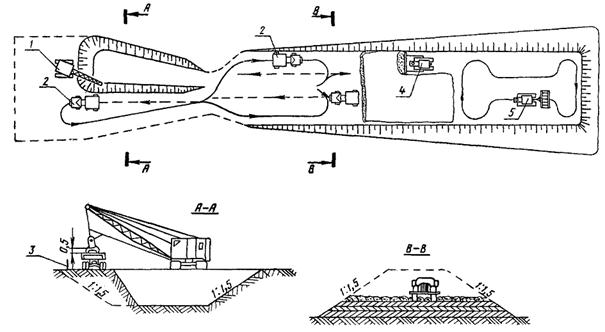

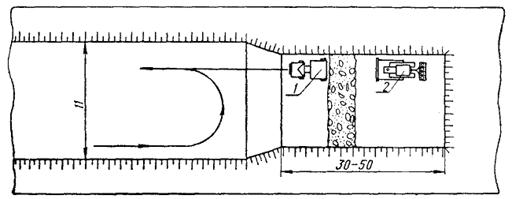

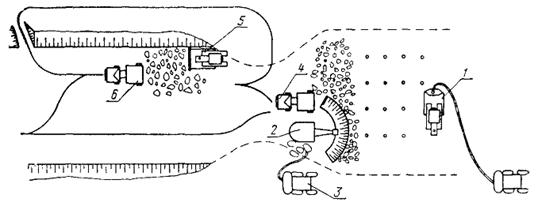

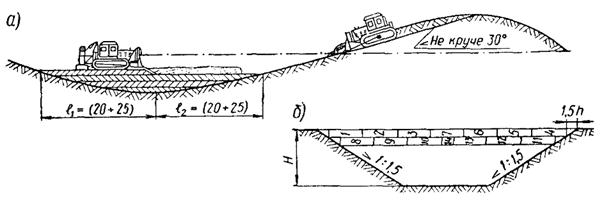

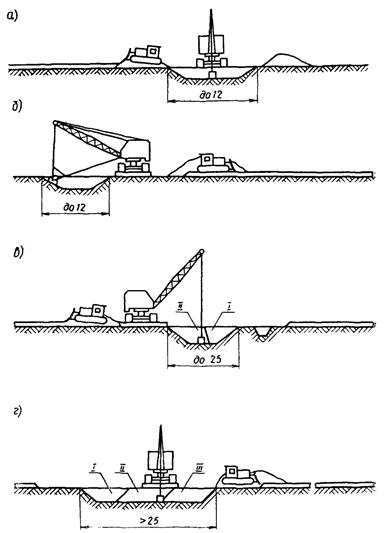

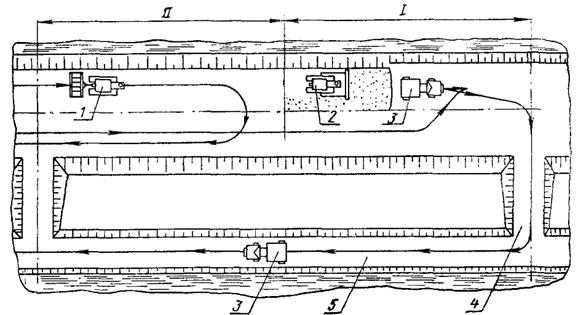

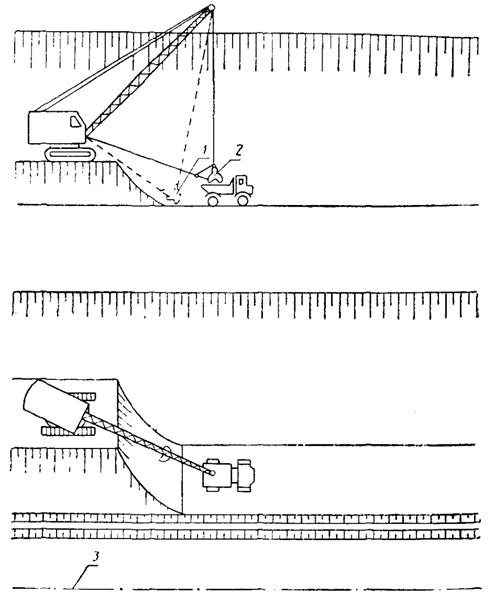

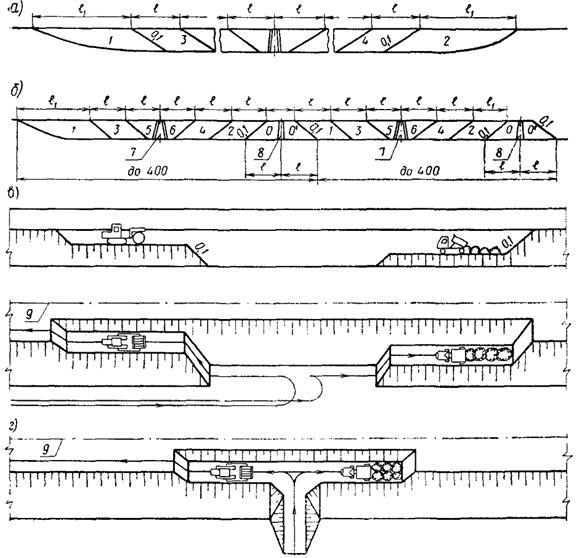

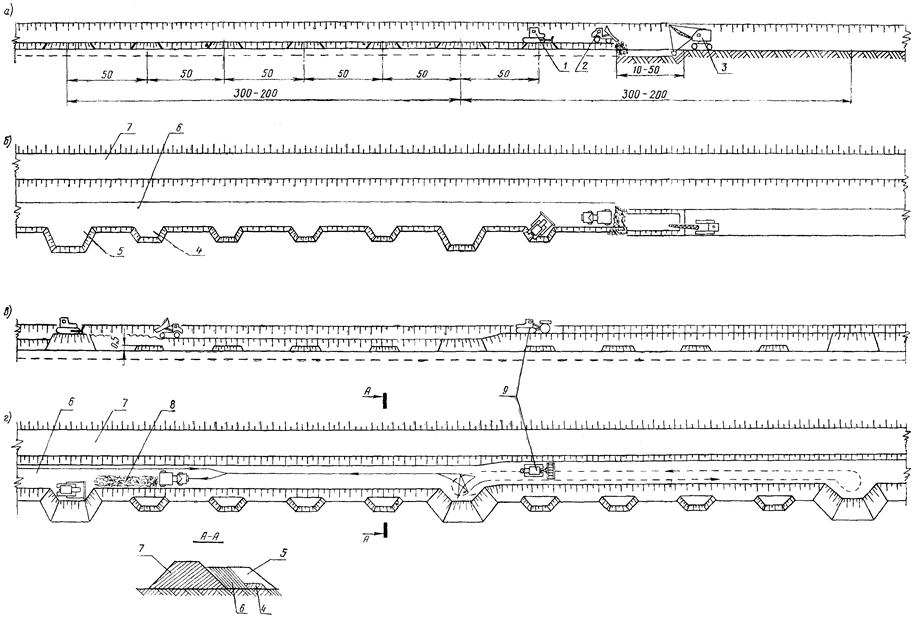

4.8. Перед началом

работы поверхность земли на полосе передвижения экскаватора необходимо

выровнять бульдозером.

4.9. При сооружении

выемки грунт из нее отсыпается драглайном непосредственно в кавальер или в

отвал. В последнем случае грунт перемещается бульдозером в кавальер (рис. 17); поверхности кавальера

придается необходимый уклон.

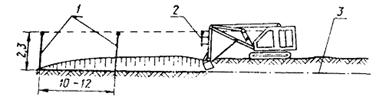

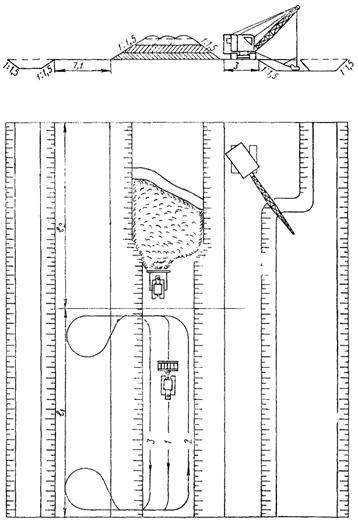

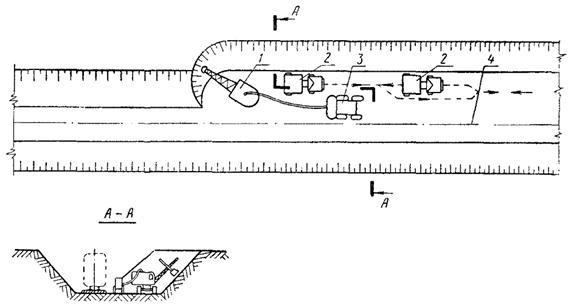

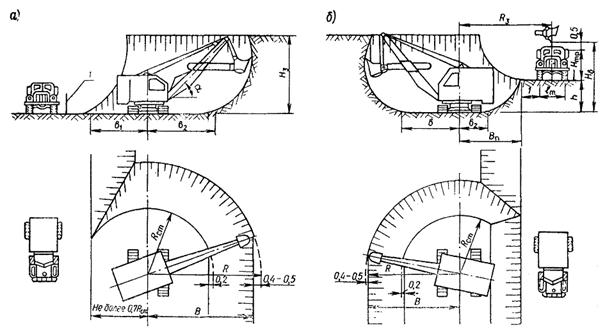

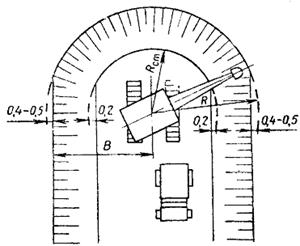

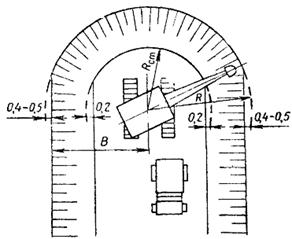

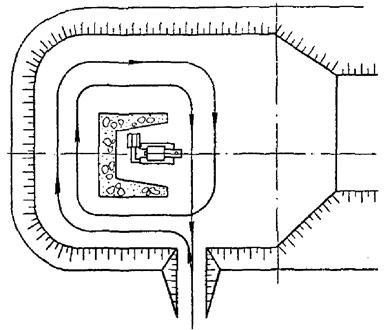

Рис. 17. Схема разработки выемки драглайном с перемещением грунта

бульдозером из вала в кавальер:

1 - кавальер; 2 - откос будущего второго пути; в1

- величина проектируемого уширения выемки под второй путь

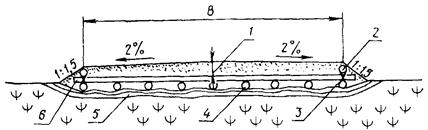

4.10. При возведении насыпей из резервов грунт из них перемещается в

насыпь, послойно разравнивается бульдозером и уплотняется грунтоуплотняющими

машинами.

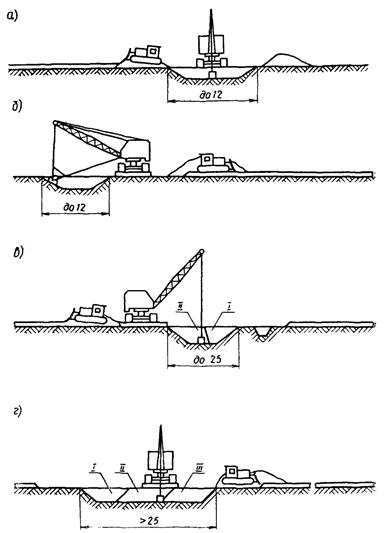

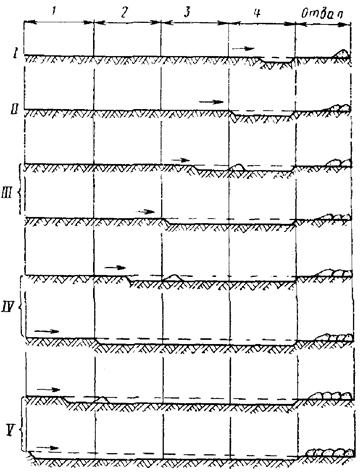

4.11. Разработка резервов

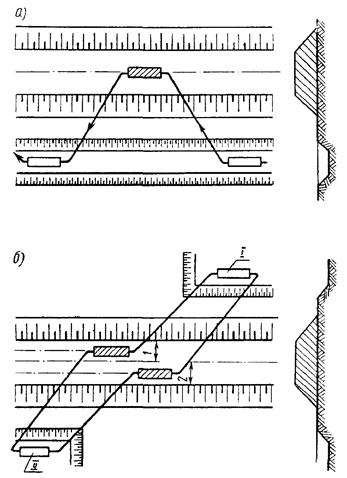

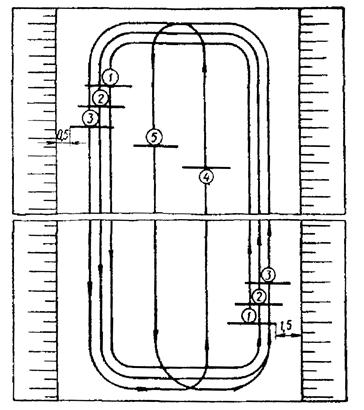

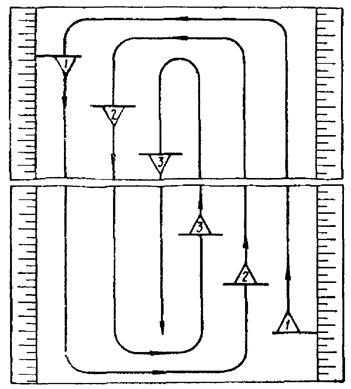

и выемок драглайнами ведется двумя способами:

проходками

с торцовым забоем, когда экскаватор перемещается в пределах разрабатываемой им

полосы;

проходками

с боковым забоем, когда экскаватор перемещается за пределами разрабатываемой им

полосы.

4.12. По сравнению с боковым забоем торцовый имеет преимущество, так

как за одну проходку дает возможность разрабатывать грунт на полосе шириной,

почти равной удвоенному наибольшему радиусу резания, а также вести разработку с

небольшими средними углами поворота. Глубина торцового забоя может быть

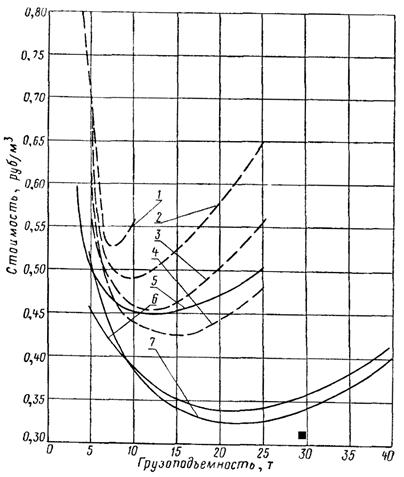

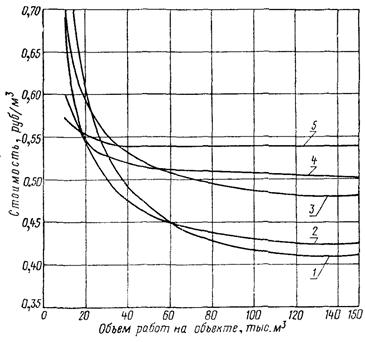

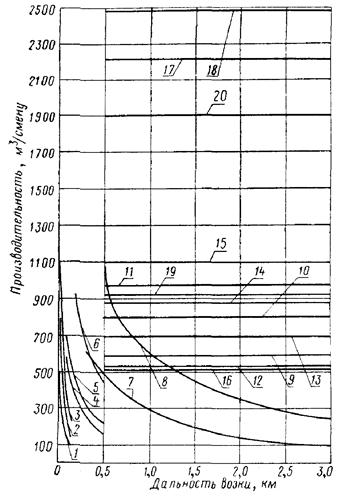

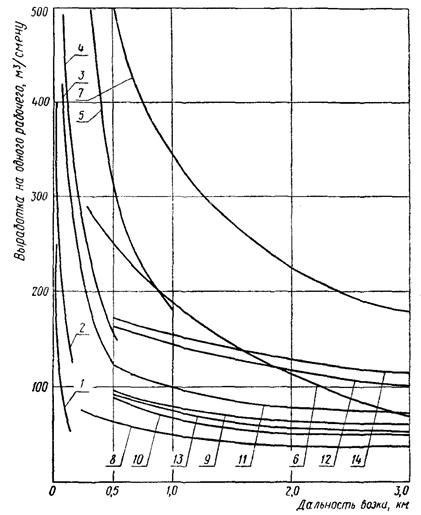

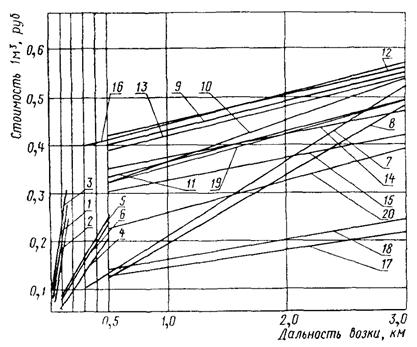

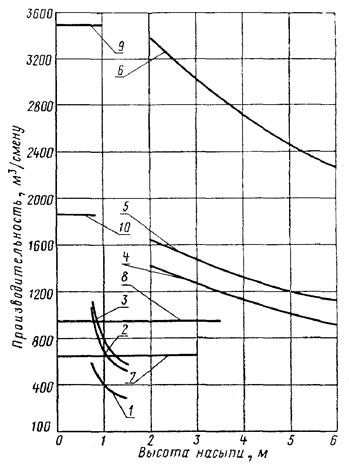

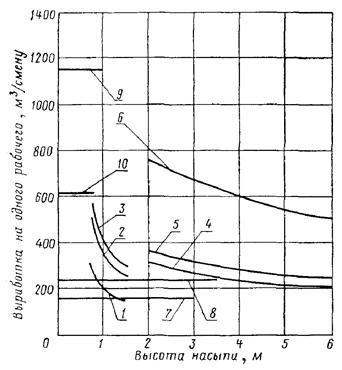

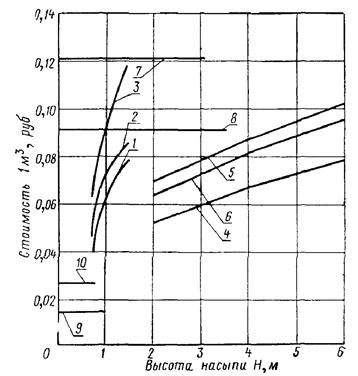

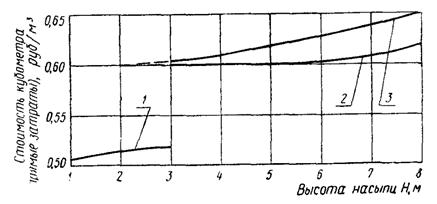

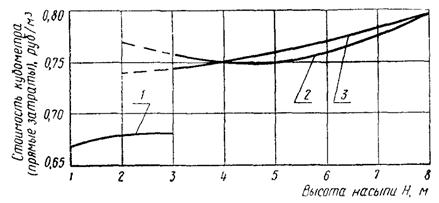

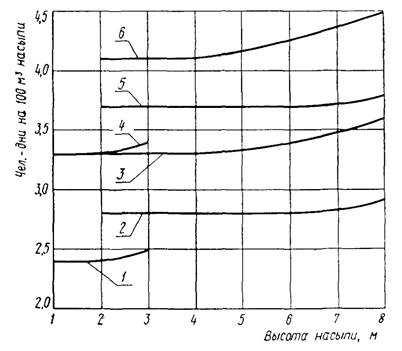

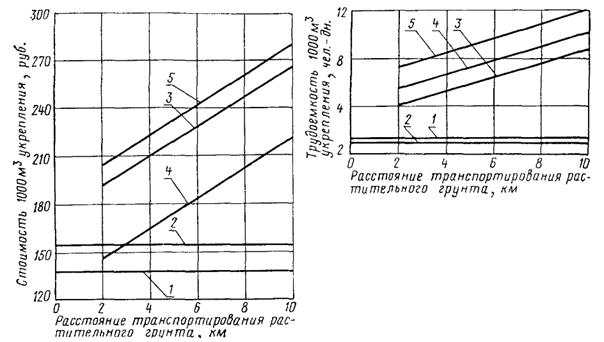

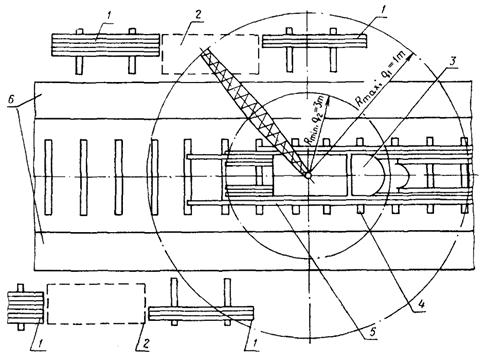

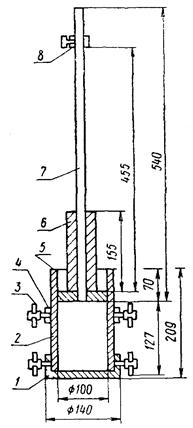

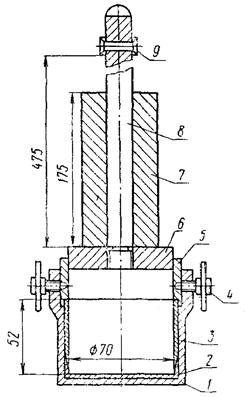

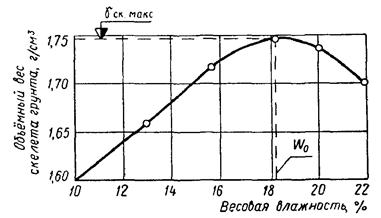

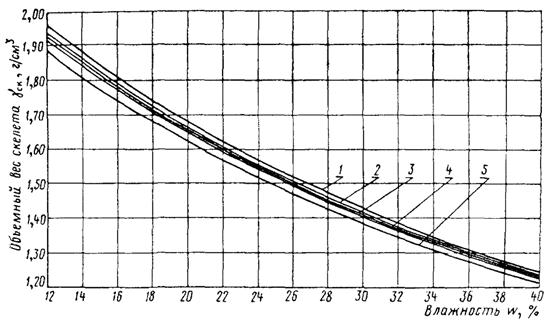

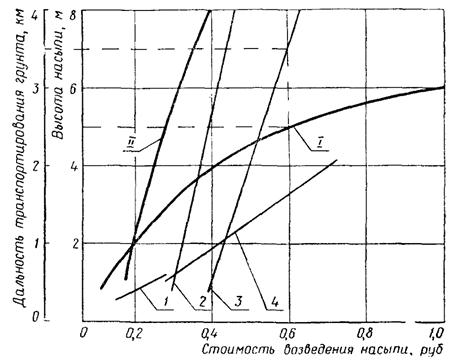

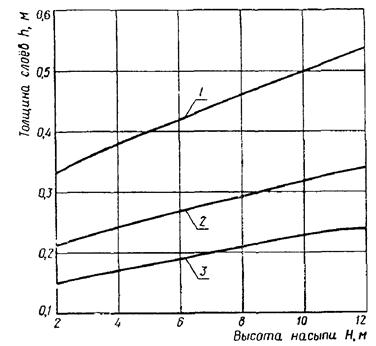

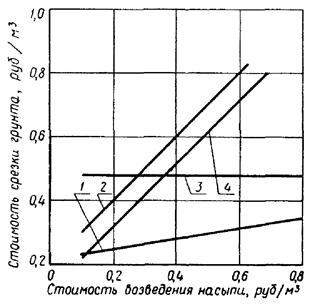

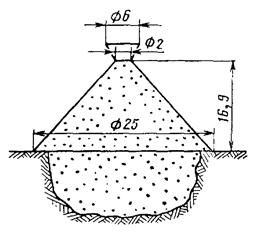

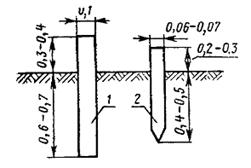

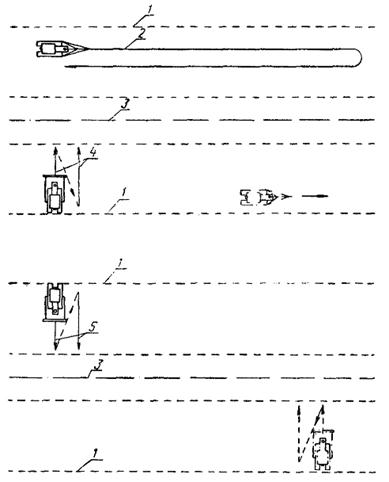

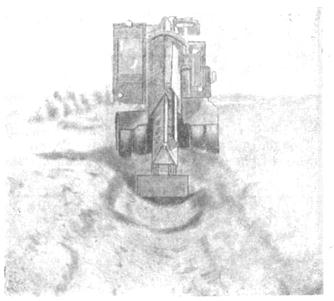

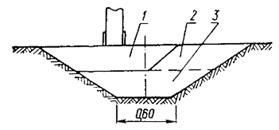

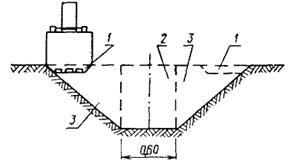

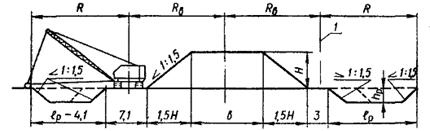

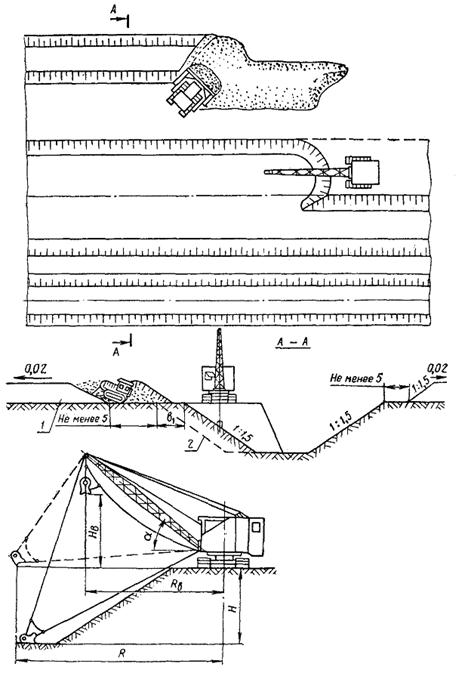

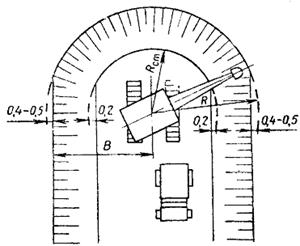

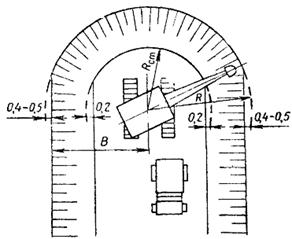

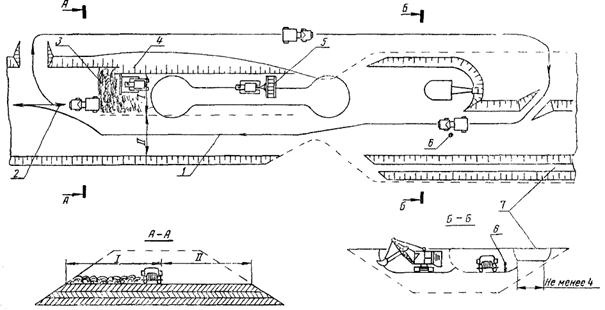

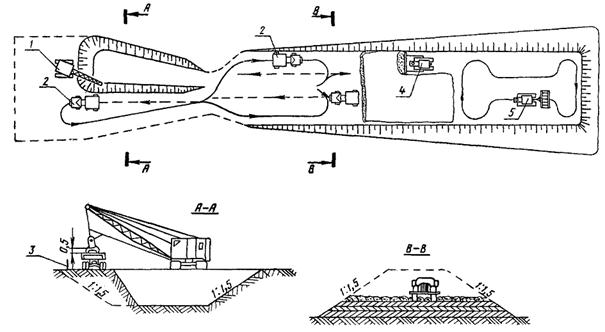

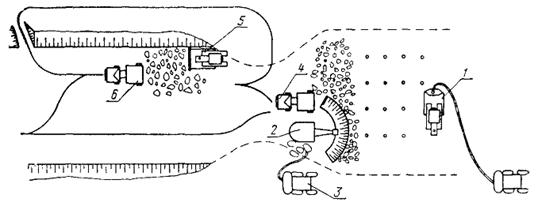

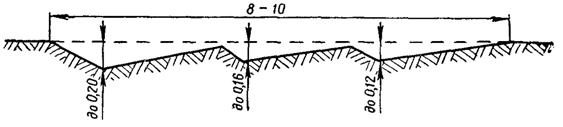

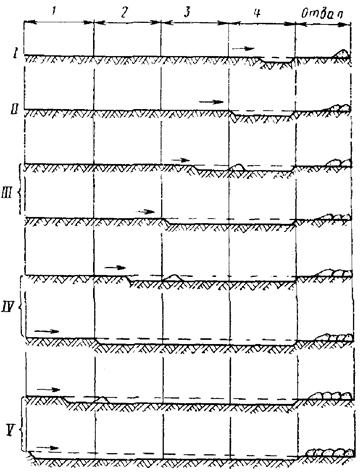

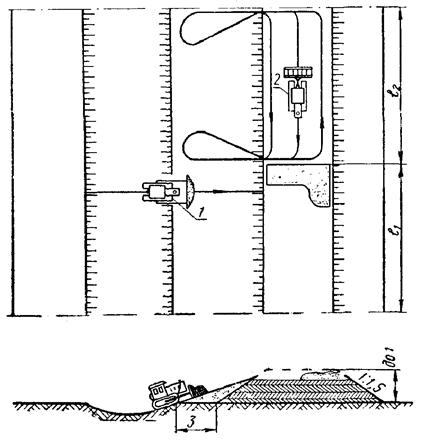

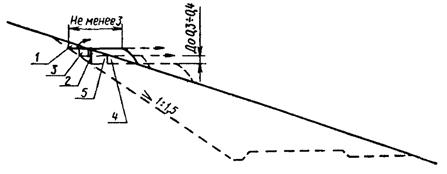

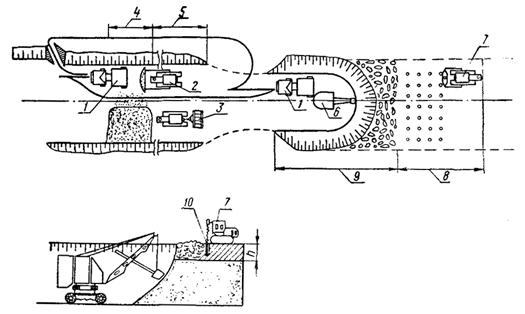

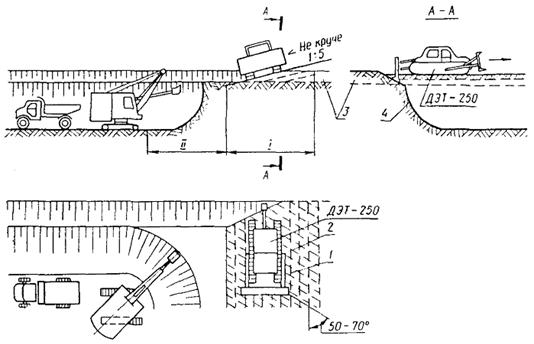

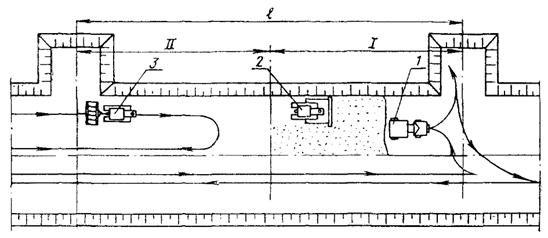

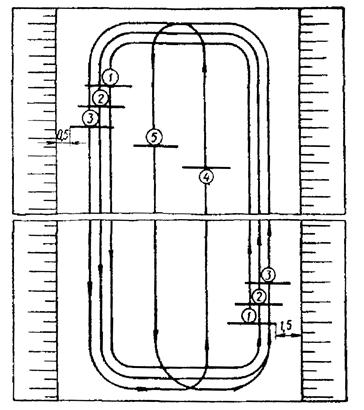

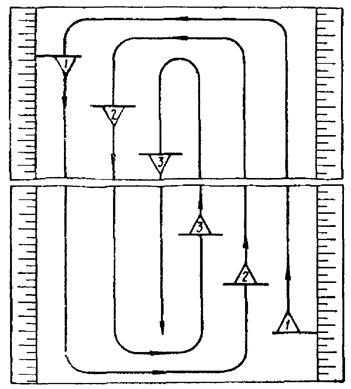

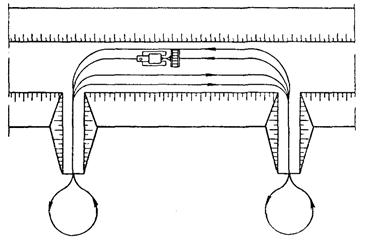

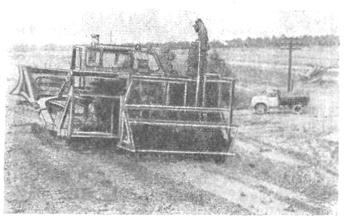

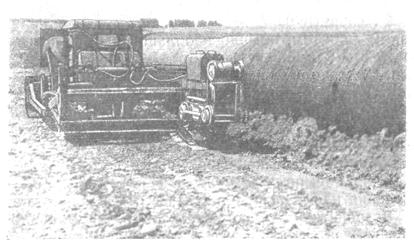

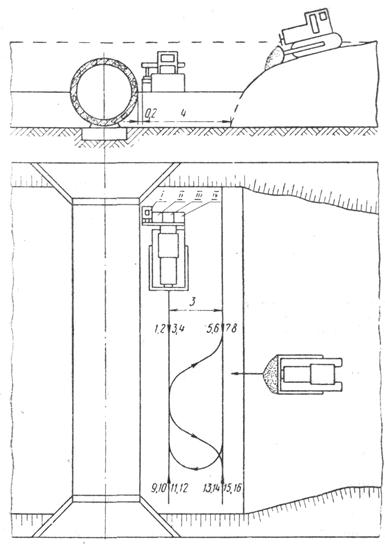

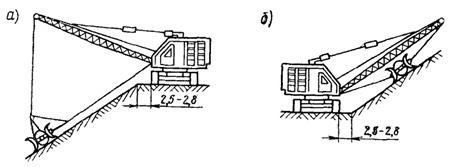

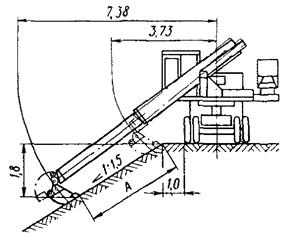

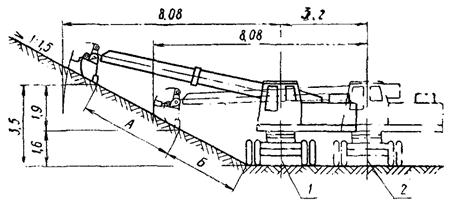

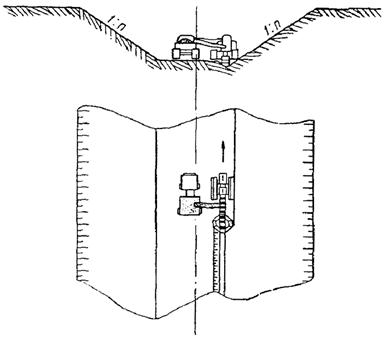

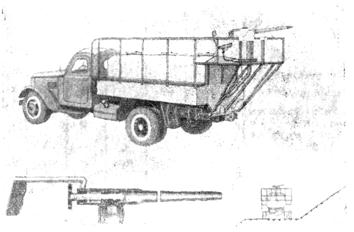

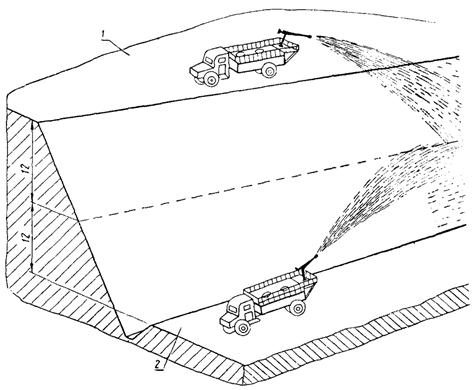

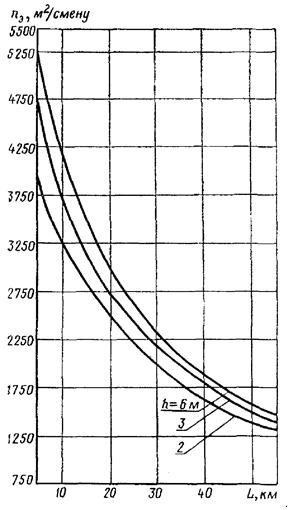

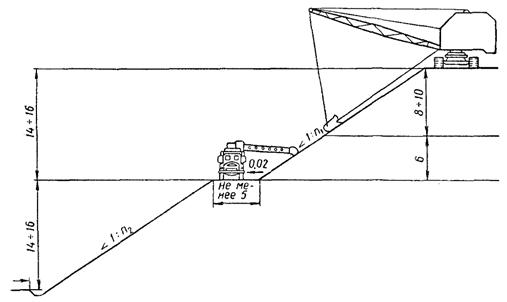

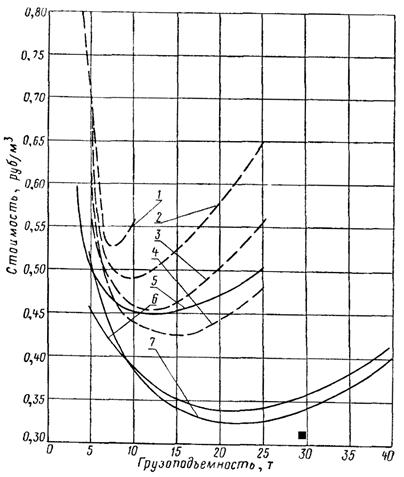

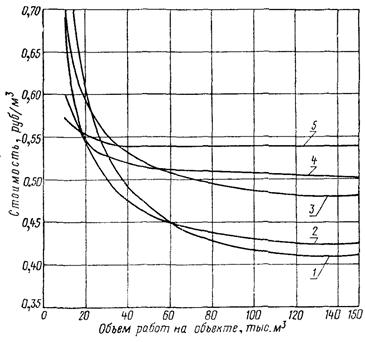

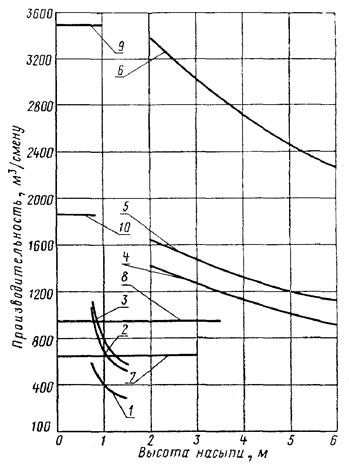

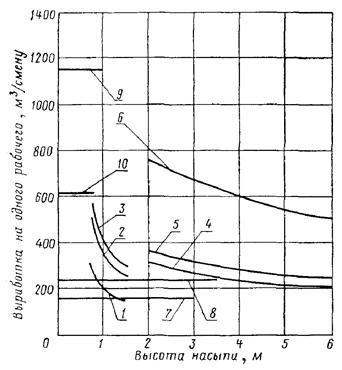

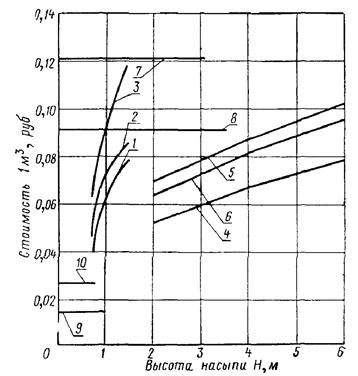

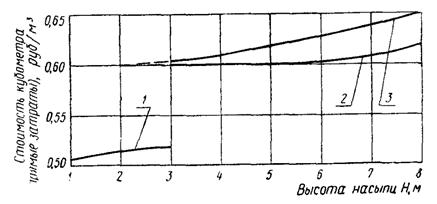

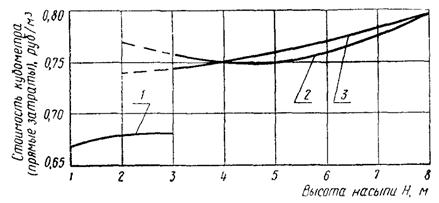

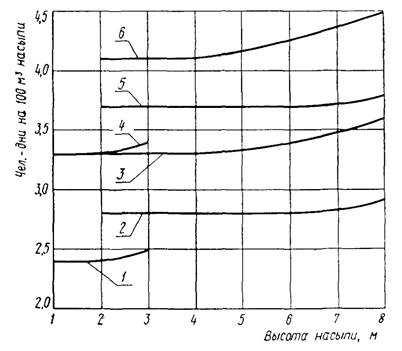

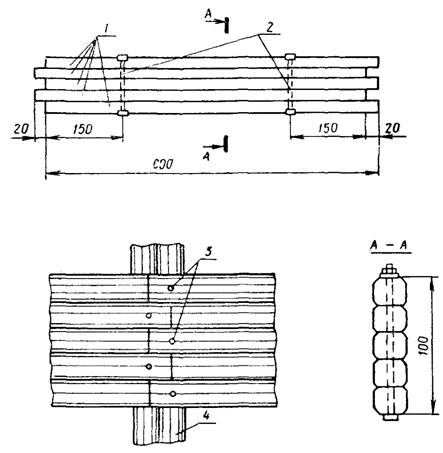

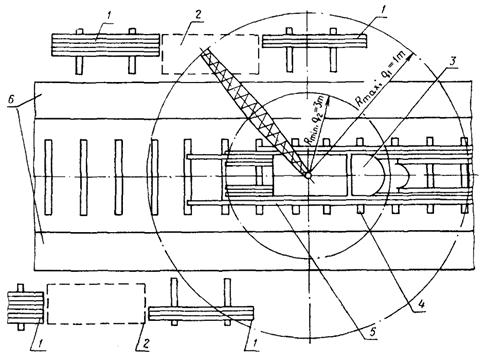

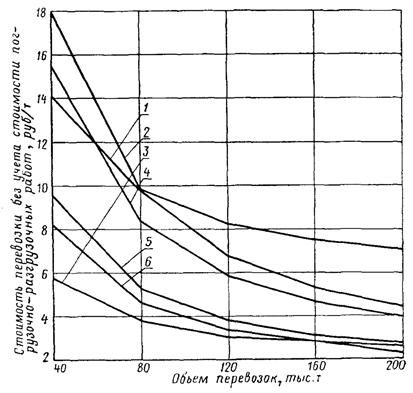

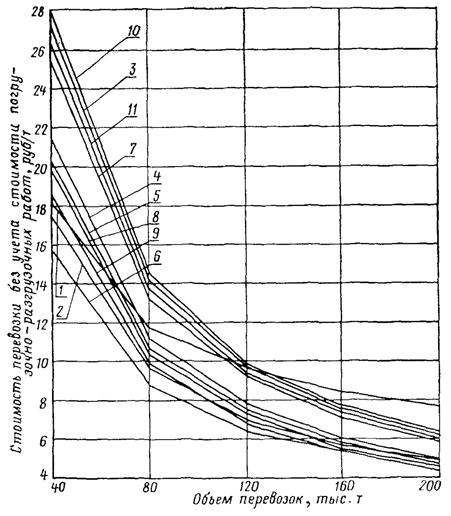

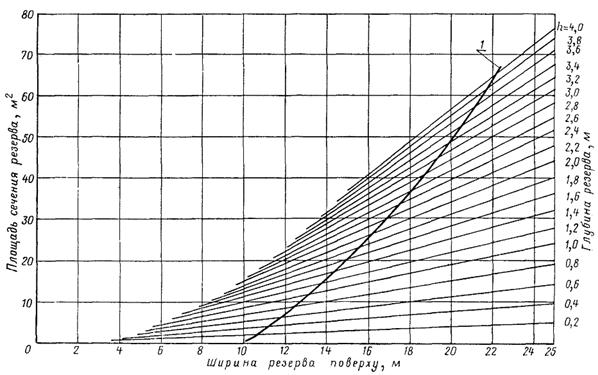

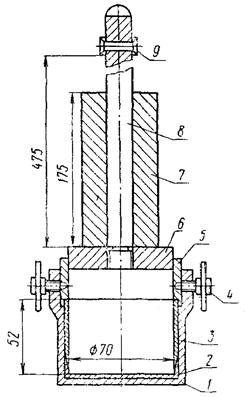

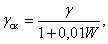

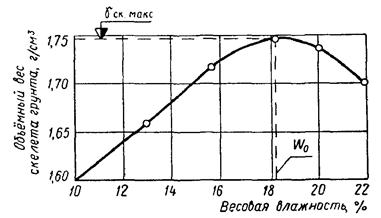

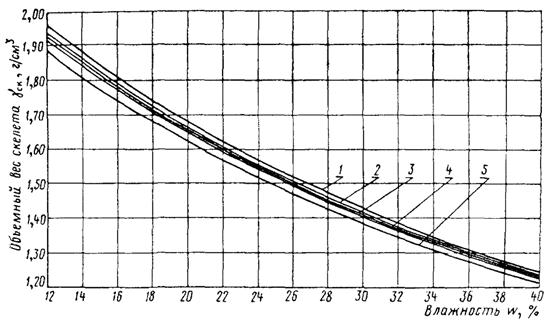

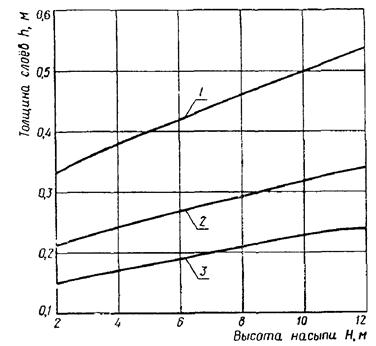

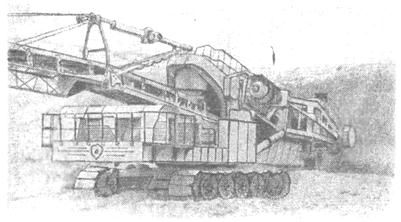

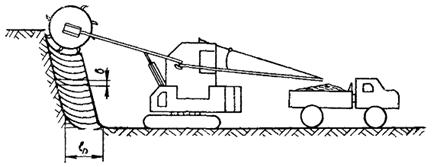

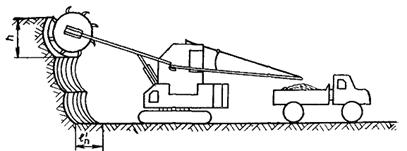

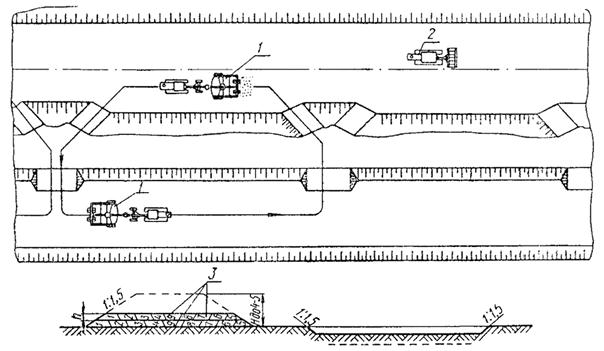

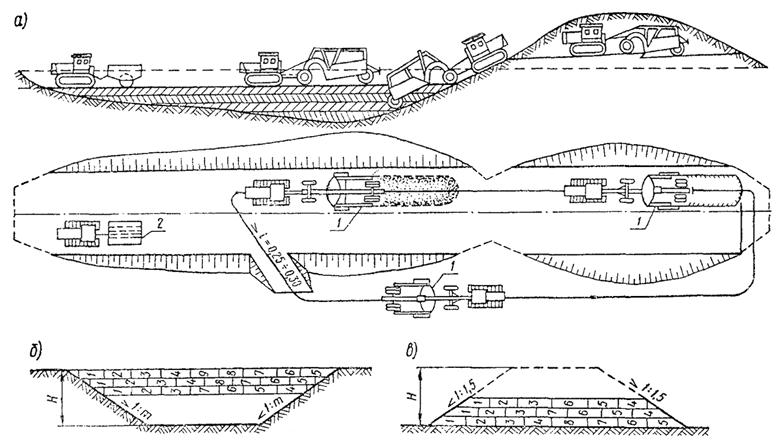

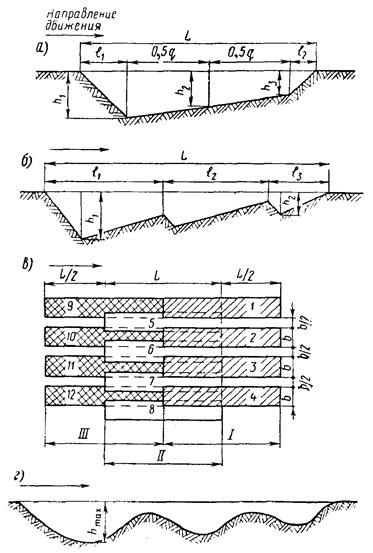

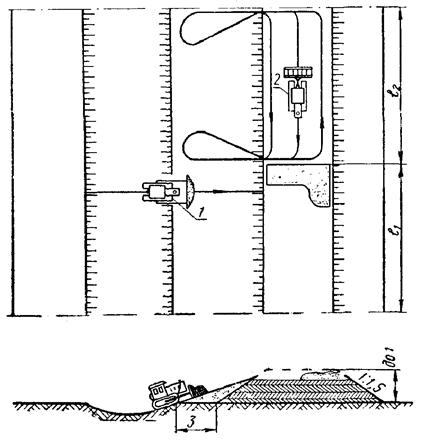

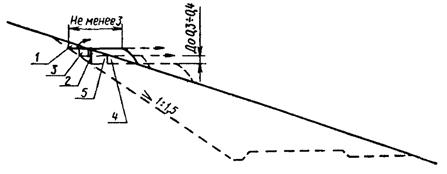

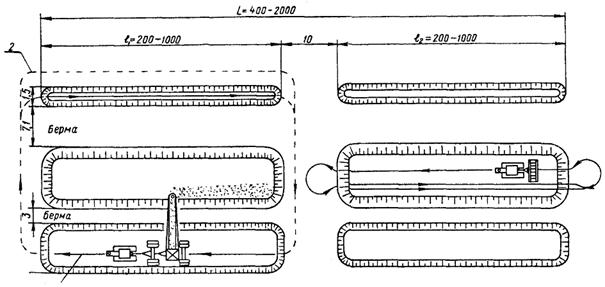

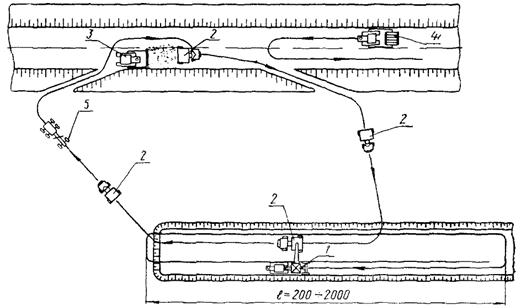

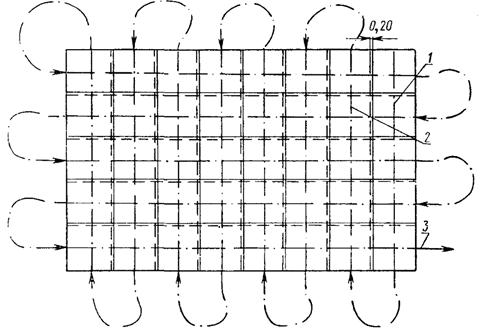

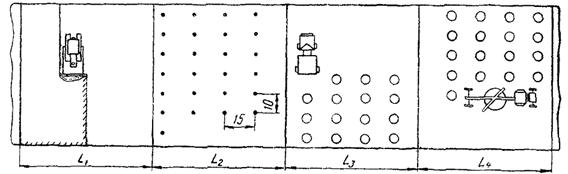

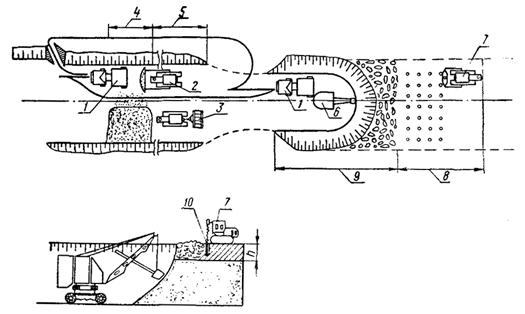

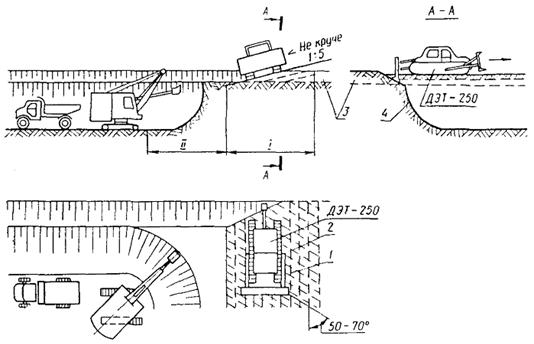

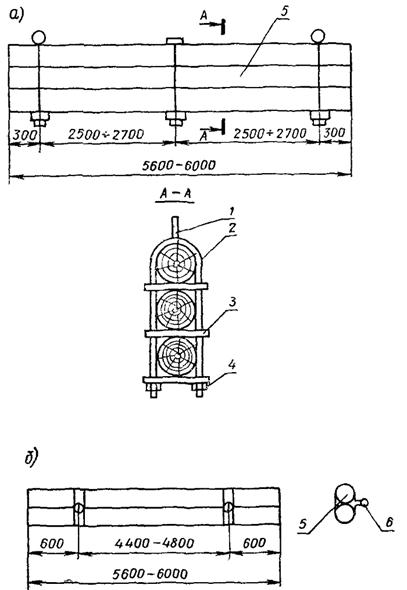

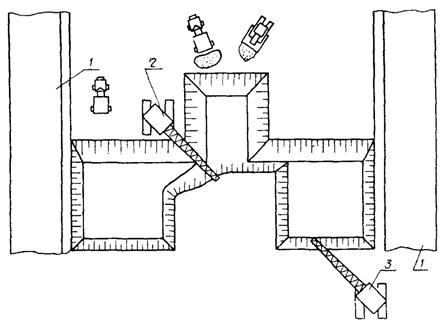

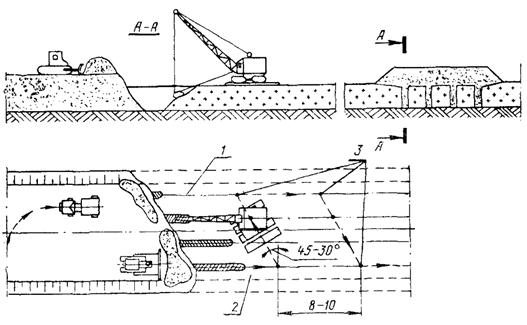

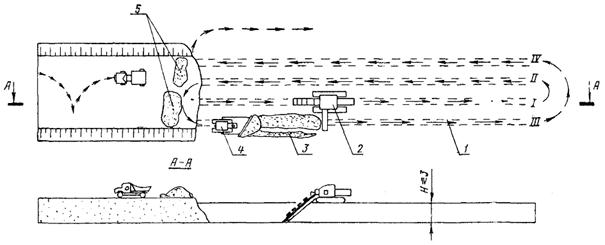

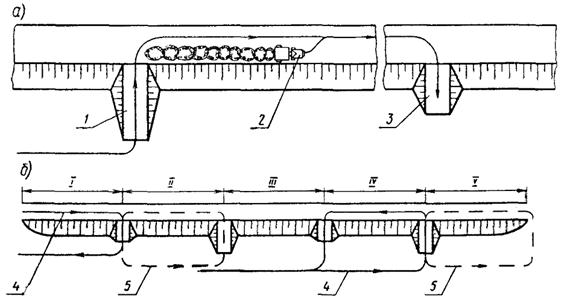

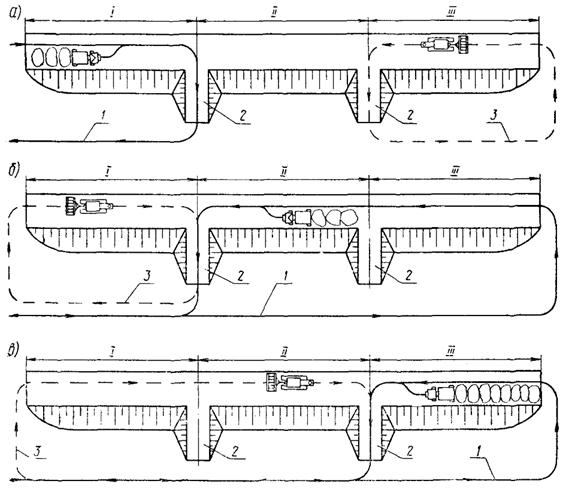

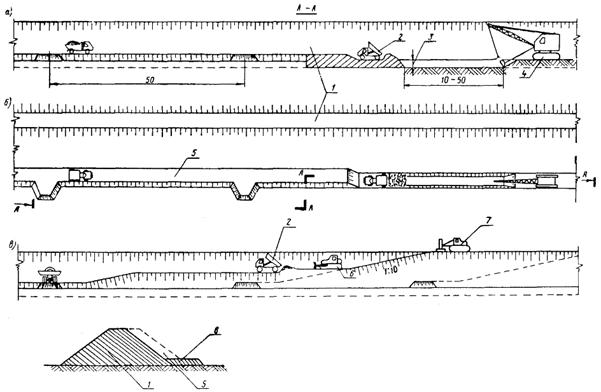

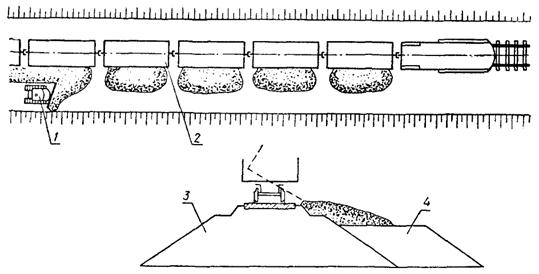

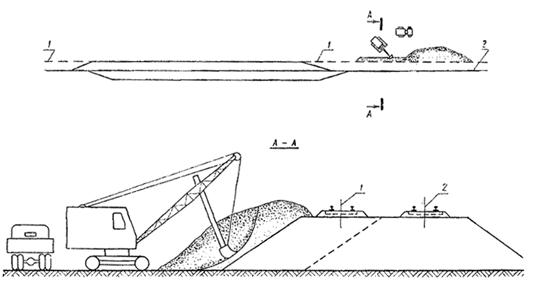

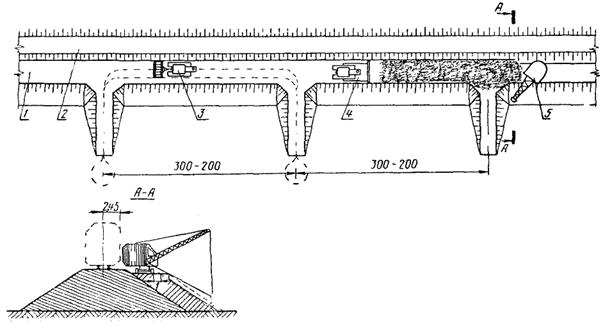

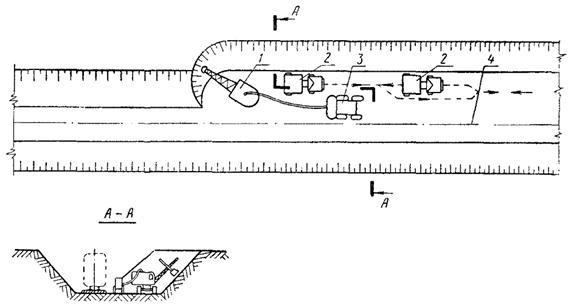

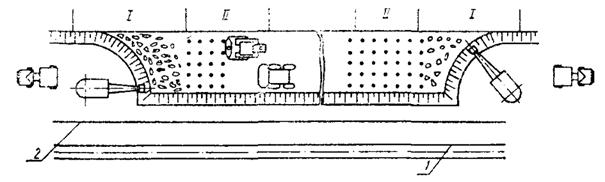

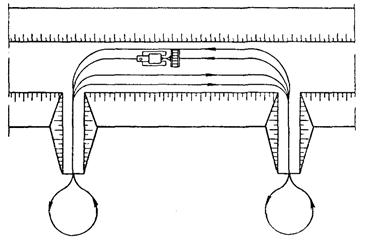

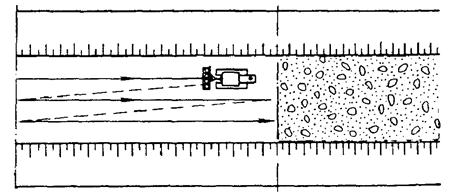

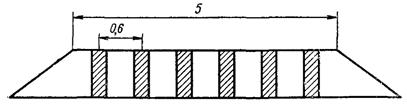

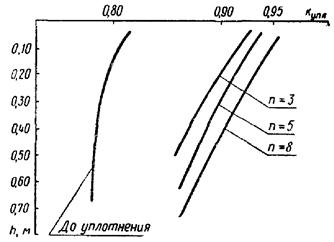

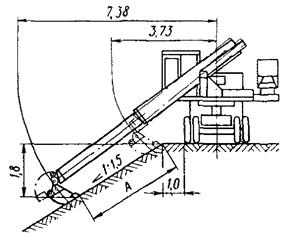

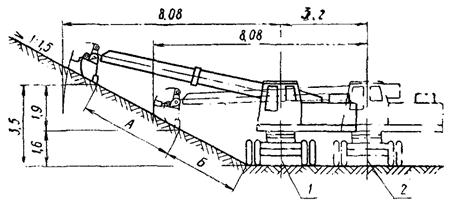

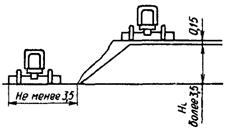

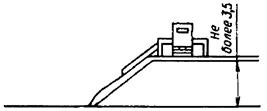

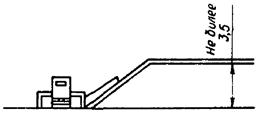

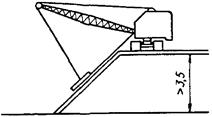

значительно больше глубины бокового. Однако при разработке резервов и выемок