Федеральный надзор России по ядерной и

радиационной безопасности

(Госатомнадзор

России)

РУКОВОДСТВА ПО

БЕЗОПАСНОСТИ

Утверждено

Постановлением

Госатомнадзора

России

от

17 декабря 2001 г.

№ 14

МЕТОДИКА

НЕЙТРОННОГО КОНТРОЛЯ НА ВНЕШНЕЙ

ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСОВ ВОДО-ВОДЯНЫХ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ АЭС

РБ-018-01

Введена в действие

с 1 марта 2002 г.

Москва 2001

Руководство по безопасности «Методика нейтронного контроля на

внешней поверхности корпусов водо-водяных энергетических реакторов АЭС»

предназначено для экспериментальной проверки расчетных методов, используемых

для определения прогнозных данных о флюенсе быстрых нейтронов в критических

точках корпусов водо-водяных энергетических реакторов, и может быть

использовано для обоснования радиационной нагрузки корпуса реактора ВВЭР в

целях проверки обоснованности заявленного срока службы.

Настоящее руководство разработано с целью реализации требований

Норм расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических

установок (ПНАЭ Г-7-002-86), Правил устройства и безопасной эксплуатации

оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок (ПНАЭ

Г-7-008-89).

Документ выпускается впервые.

Документ разработан специалистами НТЦ ЯРБ Госатомнадзора России

Бородкиным Г.И., Хренниковым Н.Н., Столбуновым А.Ю., Фединой Л.Е. при участии

специалиста ЦМИИ ГНМЦ «ВНИИФТРИ» Григорьева Е.И. и профессора МИФИ Трошина В.С.

СОДЕРЖАНИЕ

АЭС - атомная электрическая станция

ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор

МВИ - методика выполнения измерений

ППН - плотность потока нейтронов, нейтр./(см2´с)

ППП - пик полного поглощения

ТВС - тепловыделяющая сборка

Ф - скорость накопления флюенса нейтронов, нейтр./(см2´с)

AiEOI - активность

в i-м

нейтронно-активационном детекторе, приведенная на конец облучения и на одно

ядро, Бк/ядро

Е - энергия нейтронов, МэВ

Р - интегральный по энергии флюенс нейтронов, нейтр./см2

Р - уровень доверительной вероятности

Детектор-монитор -

нейтронно-активационный детектор, облучаемый совместно с другими детекторами или

наборами детекторов, результаты измерений которого используются для приведения

результатов измерений разных детекторов к одинаковым условиям облучения по

пространственной переменной (например, для учета пространственной градиента

поля быстрых нейтронов).

Детекторы флюенса нейтронов -

нейтронно-активационные детекторы, которые облучаются длительное время

(например, в течение кампании работы реактора) и период полураспада продукта

реакции которых сравним со временем облучения.

История мощности реактора - фиксируемое

во времени изменение полной тепловой мощности реактора относительно

номинального значения.

Нейтронный контроль -

определение отклика детекторов флюенса нейтронов на основе измерений их

активности и последующая расчетно-экспериментальная оценка интегральных по

времени характеристик поля нейтронов (флюенса, скорости накопления флюенса).

Отклик детектора -

функционально зависимая от характеристик поля нейтронов характеристика

облученного детектора (например, число реакций за время облучения или средняя

за время облучения скорость реакции под действием нейтронов).

Скорость накопления флюенса быстрых нейтронов Ф - средняя за время накопления

флюенса быстрых нейтронов (например, время кампании или облучения) ППН,

приведенная к номинальному уровню тепловой мощности реактора.

1.1. Настоящее руководство по

безопасности «Методика нейтронного контроля на внешней поверхности корпусов

водо-водяных энергетических реакторов АЭС» (далее - РБ) разработано с целью реализации

требований Норм расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных

энергетических установок (ПНАЭ Г-7-002-86), Правил

устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных

энергетических установок (ПНАЭ Г-7-008-89).

1.2. РБ содержит методику нейтронного

контроля, предназначенную для экспериментальной проверки расчетных методов,

используемых для определения прогнозных данных о флюенсе быстрых нейтронов в

критических точках корпусов реакторов типа ВВЭР.

1.3. РБ определяет порядок и

методические условия проведения измерений активности и отклика детекторов

флюенса нейтронов, а также методические условия для расчетно-экспериментальной

оценки флюенса, скорости накопления флюенса и спектральных характеристик поля

нейтронов с использованием нейтронно-активационных детекторов, устанавливаемых

на внешней поверхности корпусов ВВЭР действующих АЭС. Контролируемый

энергетический диапазон нейтронов определяется его значимостью с точки зрения

радиационного повреждения стали корпуса реактора и

сравнения с расчетными результатами.

1.4. РБ применимо к действующим

реакторам АЭС типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

1.5. РБ может быть использовано для

обоснования радиационной нагрузки корпуса реактора ВВЭР в целях проверки

обоснованности заявленного срока службы.

2.1. Принципы

размещения детекторов у корпуса реактора и

их облучения

Для размещения детекторов на внешней поверхности корпуса используется

специальное облучательное устройство. Его устанавливают в свободном от штатного

измерительного оборудования пространстве воздушного зазора. Размеры зазора

позволяют разместить устройство с детекторами так, чтобы исключалось их влияние

на работу оборудования и систем реактора во время эксплуатации. Поскольку РБ

рекомендует проведение разовых измерений (за время одной кампании работы

реактора), облучательное устройство не создает помех при проведении

регламентных профилактических работ в зазоре, так как должна предусматриваться

легкая установка и снятие его во время открытия доступа к зазору.

Рекомендуемые способы, порядок установки и снятия устройства,

размещения детекторов на устройстве описаны в приложении 1 (рекомендуемом). Пространственный диапазон

размещения детекторов определяется конкретной задачей на конкретном реакторе.

3.1. Экспериментальный метод,

заложенный в основу нейтронного контроля, - метод нейтронно-активационных

измерений. Согласно этому методу, нейтронно-активационные детекторы (или

детекторы флюенса нейтронов) облучаются в поле нейтронов. В детекторах происходит

реакция активации или деления под действием нейтронов.

После окончания облучения измеряют наведенную активность в

детекторе. По результатам измерений определяют отклик детектора - число реакций

за время облучения или средняя за время облучения скорость реакции. Значения

отклика детекторов являются первичной величиной для сравнения с расчетными

данными.

Значения числа реакций или скоростей реакций могут использоваться

для расчетно-экспериментальной оценки характеристик поля нейтронов - флюенса и

скорости накопления флюенса нейтронов. Методом такой оценки применительно к

нейтронному контролю за корпусом ВВЭР может быть метод эффективных пороговых

сечений, метод восстановления спектра нейтронов или метод сравнения с

расчетными скоростями реакций.

3.2. Особенности нейтронного контроля

за корпусами ВВЭР, которые должны учитываться при выборе детекторов и обработке

результатов измерений:

• облучение детекторов длится, как правило, в

течение всей кампании работы реактора (около 300 сут.);

• активность детекторов измеряют через некоторое

время после окончания облучения (примерно через неделю или более);

• температура среды во время облучения до 300

°С;

• значительный гамма-фон во время облучения;

• история мощности реактора может иметь сложный

непрогнозируемый вид, зависимый от эксплуатационного режима;

• с использованием реакторных данных существует

возможность расчета многогрупповых спектров нейтронов и гамма-квантов в любой

точке корпуса и околокорпусного пространства.

3.3. Применяемые в данном методе нейтронного

контроля средства измерений и методики должны быть метрологически обеспечены. В

соответствии с особенностями метода нейтронно-активационных измерений выделены

три вида объектов метрологического обеспечения:

• регламентированный набор нейтронно-активационных

детекторов и облучательное устройство;

• специализированная радиометрическая установка

на основе гамма-спектрометра с методикой выполнения измерений активности

облученных детекторов;

• типовая методика определения отклика детекторов

и контролируемых характеристик нейтронного поля по измеренной активности

детекторов.

В разделах 4, 5 и 6

рассматриваются требования к указанным объектам.

4.1. Нейтронно-активационные средства

измерений, применяемые при нейтронном контроле за корпусами ВВЭР, включают:

• регламентированный набор нейтронно-активационных

детекторов с измерительной оснасткой;

• облучательное устройство.

4.2. Допускается использование

стандартизованных нейтронно-активационных детекторов. Детекторы могут

представлять собой диски с предпочтительным диаметром 3 или 10 мм.

Аттестованные характеристики детекторов - число ядер

нуклида-мишени, масса (или массовая толщина) детектора; массовая толщина по

нуклиду-мишени для детекторов по реакции (n,g).

Детекторы должны быть проверены на отсутствие мешающих примесей. Погрешность числа

ядер должна составлять 1 - 4 % (уровень доверительной вероятности Р принят равным 0,95).

Допускается применение нестандартизованных детекторов после

аттестации их в установленном порядке.

4.3. Типы детекторов в наборе

подбираются согласно требованиям конкретной задачи из реакций активации,

перечень которых дан в приложении 2

(рекомендуемом).

Допускается расширение перечня по мере освоения новых реакций, чувствительных

к контролируемому диапазону энергии нейтронов от 0,1 до 10 МэВ. Рекомендуется в

набор детекторов включать реакции, чувствительные к тепловым нейтронам.

Характеристики, представленные в табл. П2-1 ¸ П2-3, рекомендуется

использовать при планировании экспериментов.

4.4.

Измерительная оснастка в сборке представляет собой различные капсулы-держатели

и кадмиевые экраны, предназначенные для размещения набора детекторов в

облучательном устройстве.

Состав сборки, геометрия заполнения, маркировка и другие сведения

документируются в протоколе облучения.

4.5. Облучательное устройство

предназначено для фиксации сборок при облучении. Рекомендации по облучательному

устройству приведены в приложении 1.

4.6.

Необходимая информация о подготовке и проведении облучения детекторов должна

быть представлена в протоколе облучения. Она должна включать: сведения о

формировании сборок детекторов согласно пункту 4.4; геометрию размещения сборок в

облучательном устройстве; геометрию размещения устройства на корпусе реактора;

данные о времени облучения и истории мощности реактора за время облучения;

значения аттестованных характеристик детекторов, необходимых для последующей

обработки результатов (могут быть даны ссылки на литературные источники,

содержащие эти данные).

5.1.

Нейтронно-активационные детекторы (или детекторы флюенса нейтронов) после

облучения представляют собой источники фотонного излучения. Характеристики схем

распада радионуклидов-продуктов реакций активации и деления приведены в

приложении 2.

5.2. Активность облученных детекторов

следует измерять на специализированной радиометрической установке (далее -

установка) на основе гамма-спектрометра, аттестованной в установленном порядке.

Установка должна включать следующие обязательные элементы:

• гамма-спектрометр;

• контрольный источник;

• МВИ.

Дополнительно установка может комплектоваться специализированными

эталонными мерами активности для реализации метода замещения, если это

предусмотрено МВИ. Все элементы установки должны иметь эксплуатационную

документацию и действующие свидетельства на комплектующие источники,

представляемые вместе с установкой при ее аттестации.

5.3. Гамма-спектрометр может включать

один или несколько измерительных трактов, собранных на основе

спектрометрических сцинтилляционных или полупроводниковых детекторов,

удовлетворяющих потребностям измерений активности источников согласно пункту 5.1.

Типичная погрешность измерений внешнего гамма-излучения от

облученных детекторов должна составлять 3 - 5 % (уровень доверительной

вероятности Р принят равным 0,95).

5.4. Контрольный источник

гамма-излучения предназначен для проверки сохранности аттестованных

характеристик установки. Активность источника должна быть оптимальна по

загрузочным характеристикам измерительного тракта. Энергия, используемая для

контроля гамма-линий, должна соответствовать середине рабочего энергетического

диапазона, а конструкция источника должна быть рассчитана на длительное интенсивное

использование. Контрольный источник должен быть аттестован в установленном

порядке.

5.5. Методика выполнения измерений

активности облученных детекторов может реализовывать следующие три способа.

5.5.1. Первый способ основан на применении

гамма-спектрометра, отградуированного по эффективности

регистрации фотонов в рабочем диапазоне энергии, характерном для излучения

продуктов реакций активации рекомендованной номенклатуры. Эффективность

регистрации задана для условий точечного источника, размещенного на

фиксированном расстоянии от кристалла детектора, в виде зависимости от энергии

фотонов e(Е). В этом

случае экспериментально определяемая величина - скорость счета импульсов в ППП

энергии измеряемых фотонов Sj - связана с активностью

соотношением:

(1)

(1)

где e(Еj) - значение эффективности для

энергии Еj, взятое из зависимости e(Е);

hj - абсолютная интенсивность

фотонов с энергией Еj для измеряемого радионуклида;

Ср -

поправки на неидентичность детектора и точечного

источника.

5.5.2. Второй способ основан на

использовании дискретной чувствительности eij, измеряемой в (имп/с)/Бк. Дискретная

чувствительность задана для энергии фотонов Еj от радионуклида типа «i» и связывает измеряемую активность Ai со скоростью счета Sij в ППП от фотонов с энергией Еj:

. (2)

. (2)

При использовании этого способа автоматически исключается

погрешность за счет аппроксимации e(Е) и погрешность hj, присутствующие в первом способе, а также поправка на каскадное

суммирование.

5.5.3. Третий способ связан с

применением специализированных эталонных мер активности гамма-источников,

имитирующих облученные детекторы по типу радионуклида и его конструкции. Измерения

выполняют путем сравнения детектора и меры на компараторе - гамма-спектрометре,

а в качестве параметра сравнения используют соответствующие скорости счета

импульсов Sj в ППП:

(3)

(3)

где Aе - активность эталонной меры на

момент измерения.

5.6. При разработке методики и

метрологическом исследовании установки необходимо определить все возможные

факторы отличия измеряемого образца от условий градуировки и указать способы

определения соответствующих поправок Ср или их конкретные значения.

Основными факторами, требующими учета в поправках Ср, являются:

• отличие диаметра и толщины измеряемого

детектора от градуировочного источника (или эталонной меры и детектора);

• каскадное суммирование фотонов;

• возможные эффекты от примесных излучений

(например, инициированное характеристическое излучение в детекторе из ниобия).

5.7. Методика выполнения измерений

активности нейтронно-активационных детекторов на конкретной установке должна

соответствовать ГОСТ

Р8.563-96 «ГСИ. Методики выполнения измерений» и содержать:

• назначение и область применения;

• принцип (способ) измерения;

• описание счетных образцов

(нейтронно-активационных детекторов);

• краткое описание установки;

• описание системы регламентированных

характеристик установки для реализации методики;

• правила подготовки и выполнения измерений,

включая контрольные измерения;

• способ и алгоритм обработки спектрограммы;

• перечень поправок и способы их определения;

• соотношения для определения суммарной

погрешности активности для уровня доверительной вероятности 0,95;

• требования к оформлению результата;

• требования к квалификации работников.

Допускаются ссылки на стандартизованные методики или прошедшие

метрологическую экспертизу частные методики и правила, а также допускается

возможность изложения отдельных положений методики в виде приложений.

Метрологическая экспертиза и аттестация МВИ проводятся в

установленном порядке.

5.8.

Детальные результаты измерения активности детекторов регистрируются в рабочих

протоколах. Для последующей обработки результатов должен быть оформлен Сводный

протокол измерения активности детекторов, в котором указаны маркировка

детектора, измеренная активность А,

ее погрешность и значение активности детектора, приведенное на конец его

облучения А0:

, (4)

, (4)

где tЕ - время выдержки от конца

облучения до начала измерения активности;

l - постоянная распада продукта

реакции активации.

6.1. Типовая методика определения

отклика детекторов и оценки характеристик нейтронного поля регламентирует

способ определения отклика детекторов и контролируемых нейтронных величин по

результатам нейтронно-активационных измерений вблизи корпуса реактора ВВЭР

набором детекторов флюенса.

6.2. Методика предполагает наличие

информации об истории мощности реактора и оценки изменения за время облучения

локальной ППН в месте облучения детектора относительно полной тепловой мощности

(истории локальной мощности), а также данных об изменении температуры

теплоносителя на входе в реактор за время облучения.

6.3. Методика предполагает наличие

расчетной или полученной другими способами (например, экспериментами на

макетах) информации о спектре нейтронов и гамма-квантов в месте облучения

детектора (например, в многогрупповом приближении).

6.4. Исходной экспериментальной информацией

для последующей обработки и вычислений по данной методике является активность в

нейтронно-активационном детекторе, приведенная на конец облучения А0, сведения о которой занесены в Сводный протокол согласно пункту

5.8.

6.5. Типовая методика определения

отклика детекторов и оценки характеристик нейтронного поля приведена в

приложении 3 (рекомендуемом).

6.6. Результатом реализации методики

должен быть Сводный протокол, куда заносятся результаты определения отклика

детекторов и оценки характеристик нейтронного поля. Обязательной величиной, приведенной в Сводном протоколе, должна быть активность

детекторов AiEOI, приведенная на конец облучения и на одно ядро нуклида-мишени, с

оцененной погрешностью для Р, равной

0,95.

7.1. Флюенс быстрых нейтронов в

критических точках корпуса ВВЭР может быть получен из расчетов переноса

нейтронов. Экспериментальные данные, полученные в точках на внешней поверхности

корпуса, могут быть использованы для сравнения с расчетными данными,

полученными для этих же точек.

7.2. Для проверки обоснований

расчетного флюенса в критических точках корпуса рекомендуется использовать

экспериментальные данные, полученные на внешней поверхности корпуса, по

возможности вблизи критических точек (например, для ВВЭР-440 - напротив азимутального

максимума флюенса быстрых нейтронов на уровне сварного шва № 4; для ВВЭР-1000 -

напротив высотного и азимутального максимумов флюенса быстрых нейтронов).

7.3. В качестве экспериментального

результата рекомендуется использовать активности AiEOI, приведенные на конец облучения и на

одно ядро. Следует проводить сравнение как абсолютных значений, так и

относительных пространственных распределений активностей детекторов-мониторов.

7.4. При анализе обоснований флюенса

или скорости накопления флюенса быстрых нейтронов, соответствующих эффективной

пороговой энергии конкретного детектора Еэфф.j, рекомендуется использовать отношение:

, (5)

, (5)

характеризующее степень отклонения расчета от эксперимента.

(рекомендуемое)

П1.1. Расположение детекторов относительно реактора

Наборы детекторов флюенса нейтронов упаковывают в капсулы или

контейнеры, которые прикрепляют к облучательному устройству. Это устройство,

например, может содержать две необходимые компоненты - азимутальную и

вертикальную штанги. Установку и снятие устройства проводят на остановленном

реакторе, обычно во время планово-предупредительного ремонта, связанного с

перегрузкой топлива. Облучение детекторов, как правило, длится в течение

кампании работы реактора. Экспериментальное устройство может быть изготовлено в

виде рамы или креста. Азимутальная штанга может представлять жесткую дугу

окружности с рекомендуемым обхватом угла в 60°. Вертикальная штанга должна

позволять размещать детекторы по всей высоте активной зоны. Количество

вертикальных и азимутальных штанг в устройстве устанавливают, исходя из

потребностей в решении конкретной задачи на конкретном реакторе. Капсулы и

облучательное устройство рекомендуется изготавливать из алюминия или его

сплавов (дюралюминия).

Количество наборов детекторов и детекторов-мониторов, а также их

расположение относительно реактора выбирают исходя из решения конкретной задачи.

Наборы детекторов рекомендуется устанавливать напротив критической точки

корпуса и, в частности, в каждом предполагаемом, исходя из расчета,

азимутальном максимуме и минимуме, высотном максимуме и на уровне сварного шва.

Детекторы-мониторы рекомендуется устанавливать не реже чем через 3? по азимуту

и не реже чем через 30 см по высоте.

Каждый набор детекторов флюенса нейтронов рекомендуется заключать

в кадмиевый экран толщиной 0,5 мм. Для оценки кадмиевого отношения для

детекторов тепловых нейтронов рекомендуется выбрать поле нейтронов с

предполагаемым малым градиентом флюенса (например, поле по высоте вблизи центра

активной зоны). Как минимум, один набор таких детекторов рекомендуется не

помещать в кадмиевый экран, а располагать на расстоянии 10 см от набора,

покрытого кадмием.

Каждый набор должен содержать детектор-монитор. Для определения

эффекта возмущения нейтронного поля материалом контейнера или окружения

детектора детекторы-мониторы можно размещать как внутри контейнера, так и

снаружи, а при необходимости также в любых важных точках окружения детектора.

П1.2. Способы и порядок установки и снятия облучательного

устройства у корпуса ВВЭР

Рекомендуются два технологических способа установки облучательного

устройства у корпуса ВВЭР.

Первый способ условно назван способом верхней установки. В зоне

входных патрубков теплоносителя к околокорпусным конструкциям, прилегающим к

корпусу, крепят гибкий металлический тросик. Он должен выдерживать груз массой

примерно 20 кг в течение длительного (около года) времени. Тросик опускают вниз

до днища корпуса. Верхний конец устройства прикрепляют к этому тросику в

радиационно безопасной зоне, находящейся в районе днища корпуса. Облучательное

устройство подтягивают вверх и подвешивают на заранее определенной высоте. Нижний

конец устройства крепят к полу подреакторного пространства (ВВЭР-1000) или к

специальным конструкциям в зоне днища корпуса (ВВЭР-440). Прилегание к корпусу

обеспечивают специальными распорками. Провисание конструкции от теплового

расширения устраняют путем натяжения пружины. Снимают устройство в порядке,

обратном установке.

Второй способ условно назван способом нижней установки.

Облучательное устройство устанавливают на опорную станину в зоне днища корпуса

и поднимают вверх на определенную высоту, например, телескопическим способом.

Выбор способа определяют практическими условиями в конкретный

момент времени на конкретном реакторе.

Преимущество первого способа - надежность сохранения

вертикальности установки, гарантия прилегания к корпусу и возможность размещения

детекторов по всей высоте от днища корпуса до зоны патрубков, включая всю

высоту активной зоны и зону опорных конструкций. Кроме того, дозозатраты в

первом способе установки значительно ниже, чем во втором. Преимущество второго

способа - возможность установки детекторов в любом азимутальном секторе

реактора.

Снимать устройство рекомендуется после недельной выдержки после

останова реактора.

П1.3. Рекомендации по координатам размещения

устройства у корпусов ВВЭР

Рекомендуемые азимутальные координаты размещения устройства с

детекторами флюенса нейтронов у внешней поверхности корпусов ВВЭР для первого

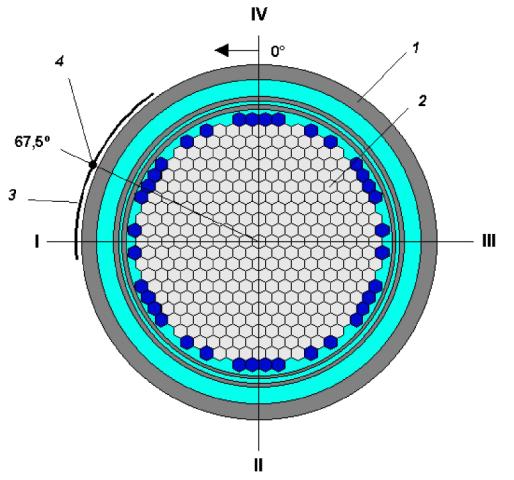

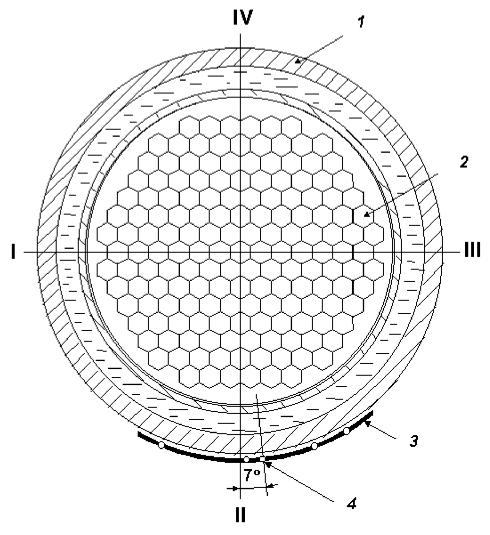

способа установки приведены на рис. 1

- 3. Второй способ установки не

имеет ограничений по азимутальному размещению детекторов.

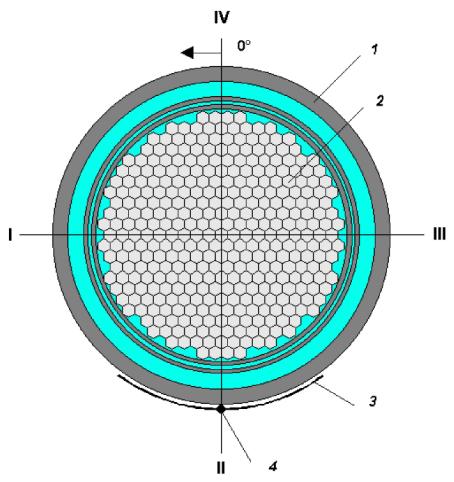

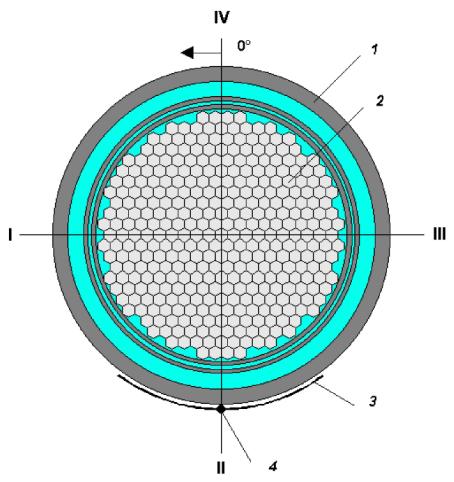

Рис. 1. Схема размещения облучательного устройства у корпуса

ВВЭР-440 со стандартной загрузкой:

1 -

корпус; 2 - ТВС; 3 - азимутальная штанга; 4

- вертикальная штанга

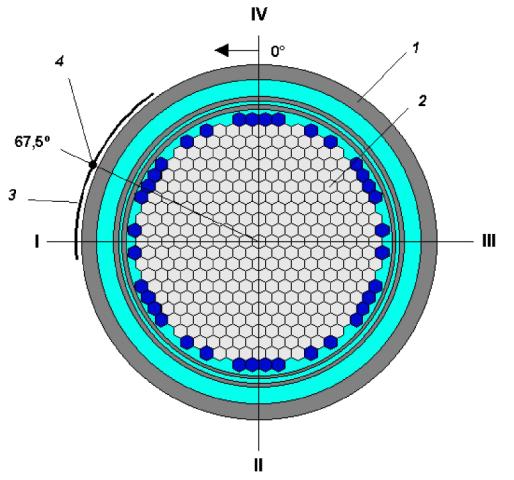

Рис. 2. Схема размещения облучательного устройства у корпуса

ВВЭР-440 с кассетами-экранами:

1 -

корпус; 2 - ТВС; 3 - азимутальная штанга; 4

- вертикальная штанга

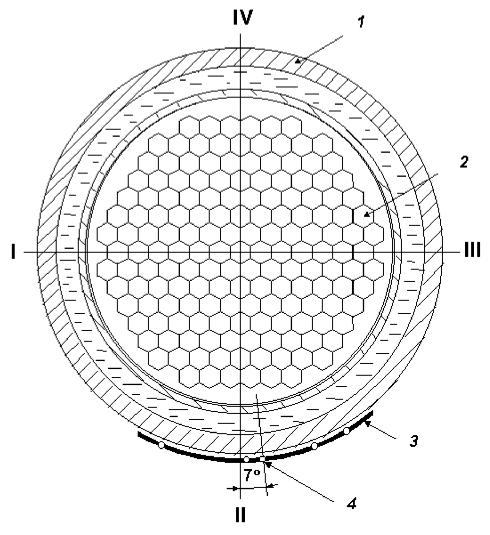

Рис. 3. Схема размещения облучательного устройства у корпуса

ВВЭР-1000 со стандартной загрузкой:

1 -

корпус; 2 - ТВС; 3 - азимутальная штанга; 4

- вертикальная штанга

(рекомендуемое)

Таблица П2-1

Рекомендуемый для нейтронного контроля за корпусами ВВЭР набор детекторов

флюенса нейтронов и их оценочные характеристики

|

Детектор, реакция

|

Период полураспада, сут. [1]

|

Эффективная энергия*, МэВ

|

Эффективное сечение**, мб

|

|

ВВЭР-440

|

ВВЭР-1000

|

|

237Nр(n,f)137Cs

|

11020

|

0,5

|

1407

|

1398

|

|

93Nb(n,n¢)93mNb

|

5890

|

1,0

|

214

|

225

|

|

238U(n,f)137Cs

|

11020

|

1,7

|

715

|

736

|

|

58Ni(n,р)58Со

|

70,86

|

2,5

|

413

|

429

|

|

54Fe(n,р)54Mn

|

312,3

|

3,0

|

439

|

440

|

|

46Ti(n,p)46Sc

|

83,79

|

5,0

|

175

|

175

|

|

63Cu(n,a)60Со

|

1925,5

|

6,1

|

20,4

|

20,6

|

|

59Со(n,g)60Со***

|

1925,5

|

-

|

-

|

-

|

|

93Nb(n,g)94Nb***

|

7,30×106

|

-

|

-

|

-

|

|

* Значения выбраны равными границам

энергетических групп нейтронов для формата библиотеки BUGLE-96, вблизи которых находятся рекомендованные

в [2] эффективные сечения.

** Оценки сделаны по расчетному

спектру, полученному по программе DORT с библиотекой BUGLE-96.

*** Реакция на тепловых и эпитепловых

нейтронах.

[1] Х-ray and

gamma-ray standards for detector calibration, IAEA-TECDOC-619.IAEA,VIENNA,

1991.

[2] Сб. статей: «Метрология

нейтронного излучения на реакторах и ускорителях». - М., ЦНИИатоминформ,

1983, т. 2.

|

Таблица П2-2

Характеристики продуктов реакций детекторов флюенса нейтронов [1]

|

Продукт реакции

|

Период полураспада, сут.

|

Выход продукта реакции, c [3]

|

Энергия фотонов, КэВ

|

Эмиссия фотонов

|

|

137Сs

|

11020 ± 60

|

0,0617 ±

0,0017[237Np(n,f)]

0,0602 ±

0,0006 [238U(n,f)]

|

661,660

|

0,851 ± 0,002

|

|

93mNb

|

5890 ± 50

|

1

|

16,52 - 19,07*

|

0,1104 ± 0,0035

|

|

58Со

|

70,86 ± 0,07

|

1

|

810,775

|

0,9945 ± 0,0001

|

|

54Mn

|

312,3 ± 0,4

|

1

|

834,843

|

0,99976 ± 0,000024

|

|

46Sc

|

83,79 ± 0,04

|

1

|

889,277

1120,545

|

0,99984 ± 0,000016

0,99987 ± 0,000011

|

|

60Со

|

1925,5 ± 0,5

|

1

|

1173,238

1332,502

|

0,99857 ± 0,00022

0,99983 ± 0,00006

|

|

94Nb

|

(7,3 ± 0,9)×106

|

1

|

702,627

871,099

|

0,9981 ± 0,0005

0,9989 ± 0,0005

|

|

* Приведена суммарная эмиссия всех

фотонов данного диапазона энергий.

[3] T.R. England, B.F. Rider, «Evaluation and

Compilation of Fission Product Yields», Report ENDF-349, 1989.

|

Таблица П2-3

Оцененные максимальные скорости накопления флюенса нейтронов на

внешней поверхности корпусов ВВЭР, нейтр./(см2×с), и азимутальные углы**,

где расположены эти максимумы

|

Реактор

|

Угол

максимума, град.

|

Е > 0,5 МэВ

|

Е

> 1

МэВ

|

Е

> 3

МэВ

|

|

ВВЭР-440

Стандартная зона

|

30

|

4×1010

|

1,5×1010

|

2×109

|

|

ВВЭР-440

Кассеты-экраны

|

13

|

1,5×1010

|

5×109

|

7×108

|

|

ВВЭР-1000***

|

7

|

6×109

|

2×109

|

2×108

|

|

* Приведены оценочные значения для типовых

загрузок, которые могут использоваться для оптимального подбора детекторов.

**

Для 30-градусного сектора симметрии (отсчет от оси I).

*** Кроме блока 5 Нововоронежской АЭС.

|

(рекомендуемое)

П3.7. Исходные

данные

Для проведения вычислений необходимо иметь следующие исходные

данные и характеристики детекторов:

А0i - активность с погрешностью i-го детектора флюенса, измеренная в

соответствии с разделом 5 на момент

окончания облучения;

Nяi - число ядер нуклида-мишени в i-м детекторе с погрешностью qN (паспортные данные);

d - толщина детектора по нуклиду-мишени

для детекторов по реакции (n,g)

для учета электронного самоэкранирования (паспортные данные), мг/см2;

li - постоянные распада (или периоды полураспада T1/2) для продуктов реакций активации и деления (приложение 2);

cNp, cU - выходы Cs-137 в продуктах реакции деления на Np-237 и U-238 (приложение 2);

Еэфф.i, sэфф.i - эффективные пороги и сечения;

Т0, Тk, t0 - календарное время начала и конца облучения и календарная

продолжительность облучения;

Р(t) - история мощности реактора за время

облучения (зависимость мощности реактора от времени);

f(t) - история локальной мощности за время

облучения;

Рном - декларированный

номинальный уровень мощности реактора. Сведения о времени облучения и мощности

берутся из протокола облучения согласно пункту 4.6.

П3.2.

Определение отклика детектора флюенса

П3.2.1.

Откликом детектора флюенса является число

реакций активации Q,

произошедших в детекторе за время облучения, в расчете на одно ядро

нуклида-мишени. Общеупотребительное название Q - активационный интеграл реакции активации (детектора).

П3.2.2.

Активационный

интеграл Q рассчитывают с использованием исходных данных, приведенных в

пункте П3.1, по формуле:

, (П3-1)

, (П3-1)

где Мр - поправка на историю мощности реактора

и локальной мощности, которая учитывает образование и распад продукта реакции

активации при изменении ППН за время облучения в месте облучения детектора;

С - поправки, рекомендации по определению которых приведены ниже;

. (П3-2)

. (П3-2)

Для условия детектора флюенса при T1/2 >> t0 и точного вычисления

интегралов в формуле (П3-2)

погрешность поправки qp не превышает 1 - 2 % (Р

= 0,95);

Св - поправка на выгорание, которая

учитывает возможность уменьшения числа ядер продукта активации за счет реакции

(n,g).

Поправка существенна для реакции 58Ni(n,p)58Со

при плотности потока тепловых нейтронов более 1012 нейтр./(см2×c). При плотности потока 1013

нейтр./(см2×c) и продолжительности

облучения от 50 до 300 сут. поправка Св

составляет от 1,05 до 1,15. Поправку Св

можно оценить экспериментально или расчетом (например, способом, изложенным в [3]). Для условий облучения в рамках

данной задачи этой поправкой можно пренебречь;

Сf - поправка

на фотоделение, которая учитывает появление регистрируемого продукта деления в

облучаемом детекторе за счет реакции (g,f).

Поправку Сf можно оценить расчетом на основе известных оценок нейтронного

спектра j(Е) и фотонного спектра jg(Е), а также сечений

реакций (n,f) - s(Е) и (g,f) - sgf(Е) по формуле:

. (П3-3)

. (П3-3)

Если спектры известны из расчетов переноса нейтронов и фотонов в

многогрупповом приближении, то поправку можно рассчитать по формуле:

, (П3-4)

, (П3-4)

где si,g, si,n - групповые сечения i-й реакции деления под действием фотонов

и нейтронов соответственно;

Фg, Фn - расчетные групповые плотности

потока фотонов и нейтронов соответственно;

Ссэ - поправка на

самоэкранирование, относящаяся только к детекторам по реакции (n,g). Она приводит значение активационного

интеграла к условиям «тонкого» детектора. Для условий рассматриваемой задачи

существенна поправка на самоэкранирование резонансов в сечении реакции (n,g). Рекомендованные подходы расчета

такой поправки даны в [2].

Самоэкранированием детекторов в области тепловых нейтронов для рекомендованных

реакций активации в рамках данной задачи можно пренебречь;

Сг - поправка геометрическая,

вводимая для приведения всех измеренных активационных интегралов детекторов

одной сборки к условиям облучения в единой точке пространства, в которой

размещался основной детектор-монитор. Она учитывает градиент плотности потока

нейтронов. Для i-го

детектора Сгi определяется с помощью отношения показаний

монитора вблизи детектора Мi и основного монитора М0:

. (П3-5)

. (П3-5)

В качестве показаний

детекторов-мониторов следует использовать скорость счета импульсов на

радиометрической установке, приведенную на одно ядро. В качестве детекторов-мониторов

следует выбрать один из пороговых детекторов флюенса (например, детектор Fe-54).

П3.2.3.

Погрешность

активационных интегралов для Р,

равного 0,95, следует оценивать по формуле:

, (П3-6)

, (П3-6)

где qA - полная погрешность измерения

активности детектора (берется из Сводного протокола по пункту 5.8);

qN - погрешность числа ядер нуклида-мишени в детекторе (берется

из Сводного протокола по пункту 4.6);

qc - погрешность выхода Cs-137 в осколках деления (по приложению 2, табл. П2-2);

qk - погрешность поправок М и С

по формуле (П3-1).

П3.2.4.

По

результатам определения отклика детекторов флюенса составляется Сводный

протокол определения активационных интегралов, в котором должны быть указаны: номера

точек облучения, для которых определены значения активационных интегралов;

активности детекторов, приведенные на одно ядро; реакции активации; значения

активационных интегралов и их погрешности.

П3.3.

Расчетно-экспериментальная оценка контролируемых характеристик

поля быстрых нейтронов

П3.3.1.

Контролируемыми нейтронными характеристиками по

результатам нейтронно-активационных измерений в реакторах ВВЭР являются

величины:

Fi - флюенсы нейтронов с энергией больше Еэфф.i - эффективных порогов реакций активации

из набора облученных детекторов;

Фi - скорости накопления флюенсов Fi;

Qмi - нормированные на показание монитора активационные

интегралы используемых детекторов.

Дополнительными контролируемыми характеристиками могут быть аппроксимированные

значения флюенса F(Е) и скорости накопления флюенса

Ф(Е), определяемые

на основе непосредственно измеренных величин и расчетных методов, аттестованных

в установленном порядке.

П3.3.2.

Флюенс

нейтронов с энергией больше Еэфф.i можно рассчитывать по

формуле:

, (П3-7)

, (П3-7)

где Qi - активационный интеграл i-й пороговой реакции активации,

определяемый по формуле (П3-1);

sэфф.i - эффективное сечение реакции для

порога Еэфф.i.

При известном спектре нейтронов эффективное сечение рассчитывается

по формуле:

, (П3-8)

, (П3-8)

где si(Е) - дифференциальное сечение

дозиметрической реакции;

j(Е)

- дифференциальная плотность потока нейтронов (спектр нейтронов) в точках за корпусом

ВВЭР.

В многогрупповом представлении расчет выглядит так:

, (П3-9)

, (П3-9)

где n = Еэфф.i означает,

что сумма берется по группам от первой до группы n, нижняя

граница которой равна Еэфф.i.

Погрешность Fi для доверительной вероятности 0,95

можно оценить по формуле:

, (П3-10)

, (П3-10)

где dQi -

погрешность активационного интеграла i-й реакции

(из Сводного протокола по пункту П3.2.4);

qs - разброс значений sэфф.i при энергии Еэфф.i для i-й

реакции в спектрах рассматриваемого класса

(например, см. Ярына В.П., и др. Методические указания. Государственная система

обеспечения единства измерений. Характеристики реакторных нейтронных полей.

Методика нейтронно-активационных измерений. МИ 1393-86. ВНИИФТРИ. М.: 1986).

П3.3.3.

Расчет скорости накопления флюенса быстрых

нейтронов для i-го

порогового детектора можно рассчитать по формуле:

, (П3-11)

, (П3-11)

tэфф - эффективное время облучения,

которое определяется по формуле:

. (П3-12)

. (П3-12)

Погрешность Фi для

доверительной вероятности Р, равной

0,95, можно оценить по формуле:

, (П3-13)

, (П3-13)

где  - погрешность

флюенса Fi по пункту П3.3.2;

- погрешность

флюенса Fi по пункту П3.3.2;

qt - оценка погрешности tэфф.

П3.3.4.

Активационные интегралы, нормированные на

показания детектора-монитора, являются спектральной характеристикой поля

нейтронов.

Активационные интегралы Qi, определенные по пункту П3.2.2, приведены с помощью

поправочного коэффициента Сгi к условиям облучения в точке

размещения основного детектора-монитора в сборке. Контролируемые характеристики

Qiм - активационные интегралы реакций активации, нормированные на

показания детектора-монитора, следует вычислять по формуле:

, (П3-14)

, (П3-14)

где Qм - активационный интеграл порогового детектора-монитора.

Погрешности нормированных Qiм равны погрешностям соответствующих

Qi (по

пункту П3.2.3), включая Qмм, равный 1.

П3.3.5.

Аппроксимированные значения контролируемых

характеристик представляют собой флюенсы нейтронов с энергией, отличающейся от эффективных

порогов используемых детекторов. Наиболее характерными для материаловедения

корпусов ВВЭР являются флюенсы нейтронов с энергией больше 0,1, 0,5 и 1 МэВ

соответственно F0,1, F0,5 и F1. Для

определения этих величин используются в качестве исходных данных активационные

интегралы Qi (по пункту П3.2.2) или флюенсы Рi (по пункту

П3.3.2).

Новости

Библиотека

Soft по ОТ и ПБ

Консультации

Агрегатор

Услуги

Форум

Золотой фонд

ССОТ

CHAT-OT

.webp)

(3)

(3) , (5)

, (5)

. (П3-2)

. (П3-2) . (П3-3)

. (П3-3) ,

,  , (П3-8)

, (П3-8) ,

,  . (П3-12)

. (П3-12)