РОССИЙСКОЕАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ

ОБСЛУЖИВАНИЮ

СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ОПЕРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННЫХКОМПЛЕКСОВ

НА ОБЪЕКТАХ РАО "ЕЭСРОССИИ"

РД 153-34.0-48.517-98

Москва2001

Разработано Открытым акционернымобществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатацииэлектростанций и сетей ОРГРЭС"

Исполнители Я.В. ЛУРЬЕ, B.C. ШИЛОВ

УтвержденоДепартаментом стратегии развития и научно-технической политики РАО "ЕЭС России"04.03.98 г.

Первыйзаместитель начальника А.П. БЕРСЕНЕВ

В настоящейИнструкции отражены вопросы эксплуатационного обслуживания современных средствприема-передачи телемеханической информации, оперативно-информационногокомплекса на объектах РАО "ЕЭС России", которые позволятэксплуатационному персоналу эффективно эксплуатировать указанное оборудование.Приведены методы обслуживания и контроля телекомплексов и микроЭВМ: ГРАНИТ,РПТ-80, БЕСТА, ТК-113, МПТК.

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОПЕРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ НА ОБЪЕКТАХ РАО "ЕЭС РОССИИ" | РД 153-34.0-48.517-98

Введено впервые |

Вводится в действие

с 01.02.2001 г.

Нормальнаяработа энергетических систем возможна только при наличии надежных средствдиспетчерского и технологического управления, в состав которых входят системытелемеханики (СТ). В связи с этим к уровню технической подготовкипроизводственного персонала, осуществляющего эксплуатацию средств телемеханики,предъявляются высокие требования.

В даннойИнструкции приведены сведения по эксплуатационному обслуживанию современныхтелекомплексов (ТК) и микроЭВМ, которые должны помочь персоналу эффективнееэксплуатировать аппаратуру.

Подэксплуатацией сложной динамической системы, какой является современный ТК илицентральная приемопередающая станция (ЦППС), следует понимать поддержание их втехнически исправном состоянии. Этот непрерывный процесс состоит из различныхмероприятий.

Всемероприятия, входящие в техническое обслуживание, можно разделить на тригруппы: контроль технического состояния, профилактическое обслуживание итекущее техническое обслуживание.

Контрольтехнического состояния - контроль работы ТК, локализации местнеисправности, исключение влияния случайных сбоев.

Профилактическоеобслуживание - это мероприятия, направленные на поддержание заданноготехнического состояния ТК в течение определенного промежутка времени ипродление его технического ресурса. Профилактические мероприятия можно в своюочередь разделить на две группы.

К первойгруппе относятся внешний осмотр, очистка, устранение дефектов, обнаруженных приосмотре.

Ко второйгруппе относятся контрольно-настроечные работы, проводимые на работающем ТК.

С точки зренияорганизации профилактического обслуживания наибольшее распространение получилопланово-предупредительное обслуживание, основанное на календарном принципе. Приэтом составляется график проведения регламентных работ, в котором указываютсяобъемы и сроки профилактических работ.

Текущеетехническое обслуживание ТК - комплекс настроечных и ремонтных работ,направленных на восстановление свойств ТК или его работоспособности путемзамены или восстановления его блоков, узлов, плат и т.п.

Организацияэксплуатации ТК представляет собой комплекс мероприятий, направленных наподготовку обслуживающего персонала, планирование работ, своевременное и полноеобеспечение требуемым ЗИП и расходными материалами, правильное исистематическое ведение документации и т.п. От уровня организации эксплуатацииТК и ЦППС в значительной степени зависит эффективность СТ.

ДаннаяИнструкция предназначена для совершенствования эксплуатации современныхинтеллектуальных комплексов телемеханики (КТ).

Современные комплексытелемеханических устройств из-за их "интеллектуальности" имеют общуюконцепцию своей организации, что определяет примерно одинаковые для всехкомплексов требования мер безопасности и порядка предварительной подготовкиперед их включением в работу.

Учитываяданное обстоятельство, разделы приводятся в Инструкции один раз, а неповторяются для каждого комплекса отдельно.

Для каждогокомплекса (и более подробно) излагаются их отличительные особенности исвязанные с ними методы наладки и эксплуатации.

Телекомплексчетвертого поколения ГРАНИТ предназначен для передачи, приема, обработки иотображения информации в телемеханических АСУ ТП для энергетики и другихотраслей промышленности.

ТелекомплексГРАНИТ объединяет два типа устройств - телемеханические пункты управления (ПУ)и контролируемые пункты (КП).

В ПУвстраиваются две микроЭВМ, обеспечивающие программную обработку, прием,передачу и отображение телеинформации. Контролируемые пункты обеспечивают ввод,вывод, ретрансляцию от однотипных устройств телемеханики (УТМ) разнороднойинформации.

Возможноорганизовать связь между ПУ для создания на базе ТК ГРАНИТ многоуровневыхиерархических систем. На каждом уровне иерархии к ПУ подключается оперативно-диспетчерскоеоборудование (ОДО) и (при необходимости) организуется связь с внешней ЭВМ илиПЭВМ.

ТелекомплексГРАНИТ выполнен по магистрально-модульному принципу на базе ограниченногонабора функциональных элементов (блоков) с унифицированными внутреннимисвязями, регламентируемыми интерфейсом. Изменение видов, объемов информации ичисла ПУ и КП достигается простым наращиванием числа и типов функциональныхэлементов и конструктивов.

В основупротокола передачи информации по каналам связи положен принцип временногоразделения и групповой (кадровой) передачи информации.

Машина имеет магистрально-модульный принциппостроения на основе унифицированного интерфейса.

Все функциональныеблоки выполняются в виде модулей со стандартным набором связей, объединениекоторых в систему осуществляется через общую шину с мультиплексированноймагистралью адреса/данных. Процессор адресует 21б ячеек памяти.Минимальной адресуемой единицей является байт. Совокупность двух байтов,начинающаяся с четного адреса, представляет слово.

| Старший байт | Младший байт | | Старший | Младший | 000000 |

| 15... 8 | 7... 0 | | | Младший | 000002 |

|

Номера битов | | |

| | | Старший | | 177774 |

| | | | Старший | Младший | 177776 |

Таким образом, процессор адресует 64 кбайт или 32кслов информации.

Адресноепространство микроЭВМ делится на 8 блоков по 4К слов в каждом. В первом блоке находятсявекторы прерываний, а в последнем - адреса регистров ввода-вывода.

Каждый векторпрерывания занимает два слова, в первом хранится начальный адрес установкисчетчика команд (после прерывания), а во втором - код установки регистрасостояния (RS).

В составлогического символа процессора входят: восемь регистров общего назначения (RO-R7), среди которых R6 играет роль указателя стека (SP), a R7 - счетчика команд (PC); регистр состояний (RS), включающий признаки: N -знака, Z - нуля, V - переполнения, С -переноса, Т - разряда слежения, I/O - приоритета программы,арифметико-логическое устройство (ALU); устройство управления (CU) с регистром команд (RI); устройства управления магистралью (MCU) с прямым допуском к магистрали (DMA); прерывания (ICU); блок питания (BLC); генератор синхронизации(CLG); блок управлениярегенерацией динамической памятью (BRGN).

Адрес, покоторому выполняется выборка или запись слова в стек по SP, называется вершиной стека. Для указанияобласти начала стека программист перед выполнением программ должен установитьсодержимое R6 (SP); при записи в стекпроцессор уменьшает содержимое SPна два, а затем записывает новый элемент в стек; при выборке из стекавыбирается элемент, а затем SPувеличивается на два.

Блок ВЗУсостоит из четырех типов субблоков ПП-011, ПП-012, ПП-013, ПП-014. СубблокПП-011 (один) устанавливается в разъем каркаса микроЭВМ. Остальные субблоки размещеныв отдельном блок каркасе. Связь между субблоками ПП-011 и ПП-012 осуществляетсяс помощью плоского жгута.

Адресаобращения микроЭВМ к блоку ВЗУ:

173100, 173102, 173104,173106.

Программное обеспечение(ПО) в виде файлов записано на платах ПП-013. На одной плате находится 16микросхем постоянного перепрограммируемого запоминающего устройства (ППЗУ) типаК573РФ2, каждая из которых - 2 кбайта. На объем памяти с адресами от 0 до 77768включительно требуется 2 микросхемы. В одной записан младший байт слова, вдругой - старший. На дисплей слово выводится для чтения восьмеричным кодом(шесть разрядов).

Проверкаблока ВЗУ типа ПП-01

1. Проверяемую платуПП-013 установить на переходной жгут-удлинитель. Плата может устанавливаться наодно из четырех мест блок каркаса:

| 4-я ПП 014 | 3-я ПП 014 | 2-я ПП 014 | 1-я ПП 014 | 1-я ПП 013 | 0-я ПП 13 | 1-я ПП 013 | 0-я ПП 013 | свободное место | ПП 012 |

| | | | |

|

| | |

| | | | | 1-й блок | 0-й блок | |

2. Плату с ППЗУ типа ПП-013 с тестами установить в0-й блок, 0-я плата, а проверяемую - в 1-й блок, 0-я плата.

Запуститьтест ППЗУ: RU └─┘ TVZU ВК

пробел клавиша

Далее с дисплея провести диалог с микроЭВМ.

Выбрать тест ППЗУ, 1-й блок,0-ю плату (в блоке она 1-я) и нажать клавишу 2, т.е. выполнение теста.

МикроЭВМ черезплаты ПП-011, ПП-012 "посылает" к плате ПП-013 сигналы (импульсы)чтения, записи, данные и адреса ячеек ППЗУ. Если никаких импульсов нет,следует:

проверитьконтакты в разъеме платы ПП-011;

проверитьконтакты в жгуте, соединяющем ПП-011 и ПП-012;

последовательнозаменить платы ПП-011, ПП-012, ПП-013.

При работе теста на экране дисплея последовательно указываетсяадрес ячейки, в которую обеспечивается возможность записи и чтения. Адреса ППЗУна плате ПП-013 распределяются следующим образом:

| Старший байт | Младший байт | Адреса для 0-й платы | Адреса для 1-й платы |

| | | 0-77768 | 1000008-1077768 |

| | | 100008-177768 | 1100008-1177768 |

| | | 200008-277768 | 1200008-1277768 |

| | | 300008-377768 | 1300008-1377768 |

| | | 400008-477768 | 1400008-1477768 |

| | | 500008-577768 | 1500008-1577768 |

| | | 600008-677768 | 1600008-1б77768 |

| | | 700008-777768 | 1700008-17б7768 |

Пока тест "обслуживает" адреса от 0 до7776 на выходе микросхемы Д7 (ножка 9) или микросхем Д11, Д12 (ножка 20) долженнаблюдаться импульс, частота появления которого соответствует частоте записи очереднойстроки на дисплее. Пользуясь ждущей внутренней разверткой осциллографа, можнонаблюдать факт наличия развертки луча (а не обязательно сам импульс).

Следуетубедиться в наличии импульсов на всех ППЗУ по мере увеличения адресов обращенияк ППЗУ. Возможны случаи не пропаянных ножек подсхемников для ППЗУ.

Чтобы перейтик очередной паре ППЗУ, нужно:

нажать кнопкуна блоке Р-25 пульт/программа, т.е. остановить тест;

записать врегистр R0 (R1) новый адрес;

нажать клавишуР (лат.) на клавиатуре дисплея.

Тест будетпродолжен с нового адреса.

Одновременно спроверкой исправности микросхемы Д7 проверяется наличие импульсов на выходе Д8(или 18-й ножке ППЗУ).

Далее следуетпроверить исправность четырех шинных формирователей Д1-Д4. Если гарантированностереть все ППЗУ ультрафиолетовым излучением, то последовательно во всехадресах должны "читаться" только "1".

Наличие вкаком-либо разряде постоянного "0" по всем адресам свидетельствует онеисправности шинного формирователя Д1-Д4 (тип К589АП26).

Чтобыопределить, какой именно формирователь неисправен, следует определить номерразряда по слову, читаемому из ППЗУ.

Если ППЗУчитается правильно, но при нажатии кнопки "PGM" на плате (эта кнопка подает 25В на 21н всех ППЗУ) один бит в слове выставляет "0", то возможная причина- неисправное ППЗУ.

Таким образом,прежде, чем приступить к записи программ, необходимо проверить исправность всехэлементов платы ПП-013 (при условии исправности ПП-011, ПП-012).

Для того,чтобы прочитать слово (два байта) следует провести с дисплея (консоль)следующие операции:

Открыть ячейкурегистра состояния платы ПП-011

173100/0002001 "ПС",

где 173100/ - это печатаетоператор;

000200 - печатает ЭВМ в ответ на /;

1 - печатаетоператор, т.е. в данном случае выбран номер блока 1;

"ПС" -клавиша "ПС" на клавиатуре.

После нажатия"ПС" в регистр состояния записана 1 (000200 означало, что регистр был"готов" принять команду), далее открывается регистр для записи адресаячейки:

173102/000002"ПС",

где 000002,например, - адрес ячейки 000002.

После нажатия"ПС" в регистр адреса записан адрес и ЭВМ выводит регистр записи:

173104/

Если операторзапишет число в этот регистр и нажмет "ВК", то по выбранному адресубудет записано число, указанное в регистре 173104/число ВК. Для этого нужно,чтобы ячейка была подготовлена для записи, т.е. в ней было 1777778 ипредварительно нажата клавиша "PGM" на плате ПП-013, в которую производится запись.

Если жеоператор не будет записывать в регистр 173104, а нажмет "ПС" (а не"ВК"), то откроется регистр чтения 173106/число.

По окончанииследует нажать "ВК".

Контроллерсвязи радиальный (КСР) обеспечивает связь микроЭВМ с функциональными элементамителекомплекса в составе аппарата ПУ.

КонструктивноКСР состоит из пяти субблоков, устанавливаемых в компоновочный каркас (КК), иодного субблока КС52.31.6, вставляемого в "корзину" ЭВМ.

Контроллерработает в следующих режимах:

передачаинформации из ЭВМ и запись в буфер системной централи (СЦ);

считываниеинформации из буфера СЦ и передача ее в один из каркасов с функциональнымиблоками (ФБ);

опроссостояний КК на предмет наличия информации для съема;

приеминформации из КК и запись ее в буфер СЦ;

считываниеинформации из буфера СЦ и передача ее в ЭВМ.

Количество ККот 1 до 16. Скорость обмена информацией между ЭВМ и КСР - 20000 слов в секунду.Скорость передачи/приема информации в/из КК - 18000 Бод. Емкость входного ивыходного буфера 32 байта.

Основные приемы обслуживания блока СЦ

ПлатаКС52.31.6, установленная в "корзину" ЭВМ, должна проводить всеоперации в режимах, указанных выше, через регистр команд/состояния 175770 ирегистр данных 175772. Оператор печатает на дисплее адрес указанного регистракоманд 175770/. Если появляется/?, то либо какая-то плата "портит"шину, либо плохо вставлена плата КС52.31.6, либо неисправна эта плата. Как и вовсех случаях, нужно разгрузить "корзину" от других плат и от жгута,соединяющего плату КС52.31.6 с блоком СЦ.

Неисправныйблок в составе КС52.31 следует определить, последовательно заменяя блок заблоком на заведомо исправный.

Ремонтсубблока проводить, изучив принципиальную схему СЦ по заводскому описанию.

Некоторые понятия

Вводинформации в ЭВМ и вывод ее из ЭВМ может происходить как по прерыванию, так ипо флагу готовности. При работе по прерыванию ЭВМ должна выдать разрешениепрерывания, установив соответствующий разряд согласно табл. 1. При этом на соответствующих выходах регистраразрешения прерываний Д14 (микросхема В5/ножки 2, 7, 10, 15) появится сигнал"1". Далее сигналы готовности из СЦ взводят триггер Д18.1 (микросхемаБ3/ножка 5) - требование прерывания (ТПР) в ЭВМ. В ответ ЭВМ выставляет сигнал"К ВВОД Н" и "К ППР (1) Н". При этом взводится триггер Д18.2(БЗ/9) и сбрасывается Д18.1. Элементом Д27.2(А2/6) запрещается распространениесигнала предоставления прерывания "К ППР (0) Н". Одновременноэлементами Д17 (Е2/6, Е2/8), Д27.4(А2/12), Д28 (В2, ножки 3, 6, 9, 12)формируется вектор прерывания согласно табл.2.

Таблица 1

| Разряд | Назначение разряда в регистре команд/состояние РrК |

| 0-1 | Код управления мультиплексором СЦ (табл. 3) |

| 2 | Ввод данных из СЦ |

| 3 | Ввод данных из ММО |

| 4 | Вывод данных в СЦ |

| 5 | Вывод данных в ММО |

| 6 | Конец ввода из СЦ |

| 7 | Конец вывода в СЦ |

| 8 | Разрешение прерывания по готовности ввода из СЦ |

| 9 | Разрешение прерывания по готовности ввода из ММО |

Таблица 2

| Требование прерывания | Вектор |

| Готовность ввода в СЦ | 200 |

| Готовность приемника ММО | 204 |

| Готовность ввода из ММО | 214 |

| Готовность ввода из СЦ | 234 - самый высокий приоритет |

Таблица 3

| Значение разряда | Вводимые в ЭВМ данные |

| 1-й разряд 0 0 1 1 | 0-й разряд 0 1 0 1 | Первое слово состояния (СС-1) Второе слово состояния (СС-2) Данные из системной централи СЦ Данные из ММО |

| | |

Алгоритмобмена информацией (сигналами) между ФБ и КВМ.

Если ЛУ0готов принять данные от ФБ каркаса КК, т.е. он выставил сигнал ГПР ЛУ0(при этом он не выставил готовность передать данные в сторону ФБ, которомуотдан приоритет, и это не случай магистрального канала), то КВМ последовательнос частотой 72 кГц "обегает" ФБКИ и анализирует от нихсигналы ГПР и ГПД. Для этого КВМ выставляет по индивидуальным шинам сигналы АФБх= 1 и общий сигнал "опрос готовности" (ОГ).

Внимание! Если один и тот же ФБ в одном месте КК не работает, ав другом работает, то следует проверить сигнал АФБх от КВМ. Возможноимеет место повреждение выхода микросхемы в КВМ.

Если обнаруженсигнал ГПР = 1 от ФБ, то КВМ дает в ЛУ0 АФБ ЛУ0 = 1 итактовые импульсы ТИ ЛУ0 = 1, включает кодер, формирует байт NКП (адресный байт, которыйопределяется перемычками на ряде зажимов), формирует байт из четырех старшихразрядов 1000-ГПР и четырех младших разрядов - двоичный код N ФБ, от которогопоступил сигнал ГПР, далее формирует два байта, в котором код N ФБ, от которогопоступил ГПР = 1 в КК, показан не двоичным кодом, а распределительным и,наконец, два байта кода КПК, которые представляют собой результат деления всеговыданного кода (начиная от NКП)на полином 16-й степени. После выдачи 2-го байта КПК КВМ снимает сигналы АФБ ЛУ0и ТИ ЛУ0, приводит в исходное состояние шины КОМ и возвращается вначало.

Из вышеприведенного описания следуют рекомендации: если номер контролируемого пунктавыдается неверный, то необходимо проверить правильность установки перемычек наряде зажимов (но не исключено также повреждение микросхемы);

если несоблюдается последовательность взаимодействия сигналов, то можно оценить, какойиз ФБ неисправен, т.е. ЛУ0, КВМ или ФБ, либо общая шина, на которуюработают все ФБ. В этом случае нужно "разгружать" шинупоследовательно, выставляя другие ФБ из КК.

При нажатиикнопки "сброс" (красная кнопка на фасаде ФБ типа Р-25) программныйсчетчик процессора микроЭВМ устанавливается на адрес 1730008 иначинается выполнение блока команд, в результате чего в оперативную памятьзагружается программа начальной загрузки, которой передается управление.

Адрес 1730008- это адрес в ПЗУ, размещенном на интерфейсной карте ПП-011. Карта вставлена вкаркас микроЭВМ, через нее (карту) реализована связь ЭВМ с внешней памятью ВЗУ,на платах (ПП-013) которого записано все базовое программное обеспечение (БПО).

Если загрузка не начинаетсявообще, то следует с дисплея обратиться по адресу 173000/... ВК. При ответе ввиде знака? нужно заменить плату ПП-011 (или проверить установку ее в разъем).Возможно, что какая-либо интерфейсная карта в каркасе ЭВМ неисправна и"портит" общую шину микроЭВМ. Для поиска последовательно разгрузитькаркас ЭВМ, оставляя только ПП-011.

В случаеотсутствия всякой реакции на нажатие кнопки "сброс" на Р-25 следуетзаменить ФБ Р-25.

Программаначальной загрузки загружает в ОЗУ микроЭВМ программные модули в соответствии скартой загрузки GRANIT.Названия загружаемых модулей во время загрузки появляются на экранедисплея-консоли.

Порядок загрузки следующий:

| SPR | - операционная система; |

| DVR-01 | - драйвер системного терминала (консоли); |

| DVR-02 | - драйвер дисков НГМД; |

| DVR-07 | - драйвер ВЗУ; |

| DVR-08 | - драйвер системной централи, т.е. ФБ, связывающего микроЭВМ со всеми КК; |

| DVR-09 | - драйвер передатчика канала ММО; |

| DVR-10 | - драйвер приемника канала ММО; |

| DVR-11 | - драйвер удаленного диспетчерского дисплея; |

| DФA | - программа диспетчер функционального адреса; |

| TIT | - программа обработки текущих телеизмерений; |

| TII | - программа обработки интегральных телеизмерений; |

| TS | - программа обработки телесигнализации; |

| IS | - программный интерфейс связи программных модулей; |

| INIT | - программа для ММО; |

| LOADR | - перемещающий загрузчик; |

| CTI | - программа для управления технологической информацией на диспетчерском дисплее; |

| BCIP | - программа для вывода "бегущей строки; |

| TU | - программа организации посылок телеуправления (ТУ); |

| DPTU | - программа, обеспечивающая ТУ с диспетчерского дисплея; |

| SUF | - система управления файлами; |

| DS | - диспетчер локальной сети (для диспетчеризации отправления посылок от ПУ к КП). |

Далее формируетсясистемно-распределенная область, таблица прерываний, в которой каждому"вектору" ставится в соответствие адрес описателя задачи (программы)или адрес секции продолжения драйвера, генерируются телемеханические таблицы,отводится место в оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ) под текущуютелемеханическую базу, выводятся на консоль слова:

ОС РВ ГРАНИТВ01, а на дисплей диспетчера - слово RESTART.

Далеезагружается программа - Клавиатурный монитор (КМ), открывается прерывание СЦ иесли есть на ВЗУ файл BAZA.MIC, то через СЦ производитсяобращение к каждому линейному узлу, указанному в базе. Принимаемая информацияот КП записывается в ОЗУ микроЭВМ и на ВЗУ на VZ в файл BAZA.TAB. (При отсутствии на ВЗУ файла BAZA.MIC об этом выводится сообщение на консоль). Далее управлениепередается клавиатурному монитору, который выводит на терминал (консоль) знакточки ".".

В процессзагрузки операционной системы (ОС) реального времени (РВ) ГРАНИТ могут насистемном терминале появляться сообщения о том, что та или иная программа незагрузилась в ОЗУ, т.е. в соответствии с картой загрузки GRANIT программа должна загружаться вОЗУ микроЭВМ, а она не загрузилась.

Причинойтакого сообщения чаще всего является искажение программы на ВЗУ. Программаможет загружаться с ППЗУ PZ:(платы ПП-013) или памяти VZ:(платы ПП-014). Поскольку приоритет при загрузке отдан памяти VZ:, следует удалить имя файла PZ: программой PU в POFe, а затем скопировать тотже файл с диска на VZпрограммой CF в POFe. После этоговновь повторить загрузку всего БПО в ОЗУ (нажатием кнопки "сброс").

Те же действияпридется проделать с файлом на PZ:,но для записи на PZ нужно иметь свободное место достаточного объема, иначестирать все файлы и записывать их заново крайне трудоемко. Чтобы этого неделать, следует обеспечить платы VZ: (ПП-014) непрерывным электропитанием от батареи постоянноготока.

При загрузкефайлов с НГМД возможен случай, когда обращение к диску происходит, а загрузкане производится. Причиной такого явления может быть неисправность платы ПП-014(VZ:), на которойнаходится файл DISK длязагрузки с НГМД.

Возможно, чтопосле загрузки на системный терминал будет выведено сообщение:

ССТ ОШ.. обл 5

Это происходитпотому, что в файле BAZA.MAC указанадлина области 5, превышающая объем памяти ОЗУ, оставшейся свободной послезагрузки системы и задач первого типа. В этом случае нужно либо исключить изкарты загрузки ненужные программы, например, DVR09, DVR10,обслуживающие ММО, либо свести область 5 в BAZe.MACдо 0.

Если приобращении к ВЗУ возникает ошибка, на системный терминал выводится сообщение:

ССТ ОШ ВЗУ ZZZZZ,

где ZZZZZ - код ошибки.

Приформировании телемеханических таблиц на ВЗУ типа VZ: могут возникать ошибки при записичисла. В этом случае выводится сообщение:

АД NNNNNN ЗП LLLLLL ЧТ ММММММ,

где NNNNNN - адрес на VZ: в восьмеричном коде;

LLLLLL - записываемое число вдвоичном коде;

ММММММ -читаемое число в двоичном коде.

Для исключениятаких ошибок перед загрузкой ОС РВ следует провести тестирование плат VZ: (ПП-014) и PZ: (ПП-013) (последниеследует тестировать до записи на них программных модулей).

Продолжениераздела ориентация в БПО ГРАНИТ

В составоперационной системы входит супервизор программ, который выполняет обработкувызовов супервизора от других программ. Обработать вызов - это значит связатьлюбую выполняющуюся программу с ядром операционной системы.

Когдапроисходит прерывание по 200-му вектору - это прерывание от СЦ. Из ячейки200/адрес выбирается адрес, в котором записан супервизор SPR. Этот адрес всегда 150008.Супервизор SPRзапускает программу - Диспетчер функционального адреса (DFA), которая предназначена дляинициализации программ обработки и отображения телемеханической информации пополучении посылки соответствующего функционального адреса из СЦ (т.е. отаппаратов КП).

Программа DFA закрывает все прерыванияи запускает драйвер DVR08,обеспечивающий работу с СЦ для приема информации, поступившей от КК.Производится чтение информации из регистра данных СЦ (его адрес 175772).Считывание производится всей посылки в промежуточный буфер. Затем управлениевозвращается обратно DFA.Если задача TS дляобработки такого типа данных (телесигнализация) свободна, то ей передается управление(т.е. она вызывается) и DFAзавершает работу.

Программа TS выполняет следующиефункции:

записываетзначения телесигналов в текущую телемеханическую базу (размещенную в ОЗУ, ееначальный адрес записан в ячейке 470/адрес текущей телемеханической базы);

передаетинформацию для отображения на платах, установленных в КК для отображения нащите и для отображения в технологических кадрах (в последнем случае вызываетсяпрограмма BCIP);

выдаетзначения телесигналов на программный интерфейс IS;

подсчитывает суммарноевремя простоя оборудования на стороне КП;

подготавливаетквитанцию о приеме телесигналов;

выдаетзначения телесигналов по запросам от других задач;

сравниваеттелесигналы с BAZA.TAB. При наличии расхожденийпроизводит запись новых ТС в BAZA.TAB.

Для созданияновых файлов следует воспользоваться дискетой с операционной системой"ФОДОС", создать в этой системе файл, а затем перевести его воперационную систему "ОС РВ ГРАНИТ".

Загрузкасистемы "ФОДОС"

Загрузитьсистему "ФОДОС" в инструментальную ЭВМ МС12.01.02. Обычно для этойцели используется одна из двух ЭВМ ПУ ГРАНИТ.

Порядокдействий:

нажать иотпустить кнопку пульт/программа инструментальной ЭВМ, на экране консоли должнабыть буква "G";

нажать наклавиатуре консоли букву "В" лат.; должен быть

ответ надисплее " ¤ ";

печатать наклавиатуре консоли: МХ0 (ноль) ВК при условии, что дискета с системой"ФОДОС" вставлена в дисковод 0 (левый накопитель). ПредварительноНГМД должен быть включен, при этом на фасаде должны гореть четыре светодиода.

Послеобращения через интерфейс к НГМД (слышны щелчки в дисководе) на экране консолисообщается о загрузке ФОДОС и запрашивается ДАТА;

тире тире

следует ввестидату в виде: 07 - 02 - 97 ВК;

число месяц год клавиша

следует нажатьклавишу "ВК" на остальные запросы.

Послепоявления на экране дисплея-консоли точки "." система"ФОДОС" готова к работе.

Клавиша"ТАЙМЕР" на плате управления ЭВМ (блок Р-25) должна быть отжата приработе с системой "ФОДОС".

Для созданиянового кадра или корректировки существующего следует:

вызватькаталог дискеты с ФОДОС. Для этого печатать:

DIR ВК

убедиться втом, что в каталоге есть редактор ТЕД;

убедиться, чтов каталоге есть файл кадра, который подлежит корректировке;

посмотреть покаталогу, если создается новый файл, чтобы на дискете было достаточносвободного места <FREE>?;

вызвать(загрузить) редактор ТЕД, для чего печатать:

R └─┘ ТЕД ВК

пробел

нажать"УПР + С" после появления на экране приглашения к работе в виде">", на экране появится приглашение к экранному (текстовому)редактору;

создать кадр,работая на клавиатуре с русским текстом.

Кадры могут быть:

| М обязательная буква | 16. номер | MAC обязательное расширение | - | наименования объектов подстанции. Желательно присваивать номер (16) тот же, что и у линейного узла в КК(номер КП); |

| FTS | 16 | MAC | - | кадр с наименованиями для бегущей строки на экране диспетчерского дисплея. Создается отдельно для каждой подстанции; |

| FTU | MAC | | - | кадр для телеуправления объектами. При включении новой подстанции этот файл дополняется, для него требуется большой объем свободной области на дискете; |

| М0 | MAC | | - | нулевой кадр с наименованиями подстанций и соответствующими им номерами кадров; |

| BAZA | MAC | | - | информационная база, в которой указаны сведения об объемах и другая информация для каждой подстанции; |

перевести редактор вкомандный режим, поскольку все виды кадров уже созданы. Для этого повторно нажатьклавиши "УПР + С" и получить на экране ">", т.е.приглашение к вводу команды;

вызвать с дискеты в ОЗУ созданный кадр:

R └─┘ М16. MAC ВК

пробел или

другой

номер,

16 - это пример

вновь нажатьклавиши "УПР4-С" после загрузки, на экране появится вызванный кадр;

изменить его,т.е. допечатать новые названия, дополнить и т.п.;

записать новыйкадр на дискету:

W └─┘ М17. MAC ВК

пробел N новый

таким жеобразом действовать при редактировании других видов файлов.

Перевод кадраили файла из системы "ФОДОС" в систему "ОС РВ ГРАНИТ"

Загрузитьсистему "ОС РВ ГРАНИТ" и далее провести диалог оператора с ЭВМ:

нажать клавишу"ТАЙМЕР" на пульте управления ЭВМ, в которую была загружена система"ФОДОС";

напечатать наклавиатуре консольного дисплея:

R └─┘ Z ВК

пробел

На экранепоявится G14536

вытащитьдискету ФОДОС и вставить дискету ОС РВ ГРАНИТ в тот же накопитель. Желательно,чтобы на этой дискете не было файла BAZA.MIC;

нажать наклавиатуре букву "Р" (лат.). На экране будет информация о загрузкефайлов ОС РВ ГРАНИТ. Первым загружается операционная система SPR. В конце загрузки на экране появитсяточка ".";

воспользоватьсяпрограммой обслуживания файлов POFи ее функциями для перевода файла из системы "ФОДОС" в систему"ОС РВ ГРАНИТ";

печатать RU POFВК ВК(в системе ОСРВ пробел вводитсяавтоматически);

ответ ЭВМ надисплее POF?

установитьдискету с ФОДОС в накопитель I (правый) (нужно быть уверенным, что он исправен!) и вызватьфункцию FF:

FF ВК

ответЭВМ: параметры FF

печатать:

Д0:16.МАС=Д1:М1б.МАС ВК

ОСРВ ГРАНИТ ФОДОС

(в системе"ФОДОС" название кадра начинается с M16, а в системе "ОС РВГРАНИТ" - с цифры 16).

В системе"ОС РВ ГРАНИТ" накопитель называется для функций POF – Д0 или Д1, а в системе"ФОДОС" – МХ0 или МХ1;

отказаться отфункции FF нажатиемклавиши "ПС".

В ответ ЭВМвыдаст: функция POF?

Для ухода вточку "." нажать "УПР + С", т.е. две клавиши.

Такжедействовать и с другими видами кадров.

Созданиефайла FTS16.MIC из FTS16.MAC, т.е. рабочего файла для бегущей строки

Для созданияфайла FTS16.MIC из FTS16.MAC в системе "ОС РВ ГРАНИТ" на дискете должна бытьпрограмма REDT -редактор файлов имен:

печатать: RU REDT ВК

ответ ЭВМ: имяфайла?

печатать: Д0: FTS16.MAC ВК

↑

этотномер для примера везде указан

ответ:

1 - ТС

2 - ТИТ

3 - ТИИ

печатать: 1 ВК

Символьныйфайл FTS16.MAC считывается с дискасистемой "ОС РВ ГРАНИТ", преобразовывается и записывается на СЗУ VZ как FTS16.MIC.

По окончаниипреобразования, если в исходном файле FTS16.MAC нет ошибок, на дисплей выводится сообщение:

ИМЯ ФАЙЛА?

Если ошибкиимеют место, то сообщение:

ошибок ХХХХ

в строкахХХХХ, ХХХХ, ХХХХ

файл FTS16.MIC создается на VZ, если предварительно там такого файланет. В противном случае его нужно уничтожить функцией PU программы POF;

после созданияна VZ файла FTS16.MIC, пользуясь функцией CF копирования файловпрограммы POF,скопировать новый файл на Д0 или Д1 в дискету с ОС РВ

Д0: FTS16.MIC = VZ:FTS16.MIC BK

или в Д1:(тогда в накопитель Д1 поставить дискету с ОС РВ).

Примечание. При создании символьного файла в системе"ФОДОС" FTS16.MAC руководствоватьсяпримером: Пример:

/Чирково ОД 110 кВ/ 12 └─┘ 0 └─┘ 15:Z,P,1

N КП пробел N группы, N

вкоторой ТС

находится ТС в группе

где Z - признак вывода бегущей строки со звуковым сигналом;

Р - вывод на печать (номер канала печати берется избазы);

1 - номер диспетчерского дисплея, на который выводитсястрока (счет от 0 до 7).

В названии следуетуказать наименование подстанции. Каждая вводимая строка должна иметьтелемеханический адрес больший, чем предыдущая строка.

Для каждойзадачи, загруженной в ОЗУ, программа "LOADR" формирует описатель задачи (ID); его адрес можно узнать с помощью"RS" функцииклавиатурного монитора. Пользуясь этой функцией, следует переписать состояниявсех задач, пока система выдает точку, с тем, чтобы ориентироваться в поискепричины выхода из точки. Для поиска в ОЗУ ID сегмента оператор печатает: RS имя задачи ВК

ЭВМ печатаетсостояние задачи, т.е. поиск в ОЗУ ID сегмента указанной задачи, на экран дисплея выдаются адрес ID сегмента, точка запусказадачи, тип задачи, приоритет и адрес стека.

Описатель задачи имеетследующий вид:

| Восьмеричный код номера слова по порядку в описателе | Что слово обозначает | Кем заполняется L – LOAD перемещающий загрузчик |

| 1-е слово | Это адрес описателя следующей задачи | D - диспетчер задач |

| 2-е слово | Имя задачи (первые 3 символа) | L |

| 3-е слово | Имя задачи (вторые 3 символа) | L | |

| 4-е | Точка (адрес) запуска задачи | L | |

| 5-е | Точка(адрес) приостанова задачи | L | |

| 6-е | Тип задачи Приоритет | L | |

| 7-е | Слово состояния задачи | D | |

| 8-е | Адрес вершины стека | D | |

При работе системы задачи располагаются воперативной памяти ОЗУ и на ВЗУ.

Диспетчер задач обслуживаетпять типов задач, которым соответственно отводится пять областей ОЗУ.

Адреса загрузки и длина областей ОЗУ для каждого типазадач находятся в системно распределенной области в следующих ячейках:

| ТИП2: | 362 | ТИП | В этой области могут находиться задачи, не относящиеся к другим типам |

| | 364 | адрес загрузки | |

| | 366 | длина области в байтах | |

| ТИП3: | 370 | ТИП | В этой области загружаются сервисные системные задачи |

| | 372 | адрес загрузки | |

| | 374 | длина области в байтах | |

| ТИП4: | 376 | ТИП | Данная область резервируется за системой |

| | 400 | адрес загрузки | |

| | 402 | длина области в байтах | |

| ТИП5: | 404 | ТИП | В этой области могут находиться задачи, не относящиеся к другим типам |

| | 406 | адрес загрузки | |

| | 410 | длина области в байтах | |

Имея в виду вышеуказанные сведения о задачах (ихадреса загрузки) после останова системы на каком-либо адресе (на консольномдисплее @ адрес), можно определить, во время выполнения какой именно задачипроизошел останов. Далее следует обратиться к адресу, расположенному вышеадреса останова на несколько команд, и, читая команды в машинных кодах,определить причину останова.

Например, былообращение к какому-либо регистру интерфейсной платы или ВЗУ, а ответа непоследовало. Следовательно, нужно заниматься соответствующей интерфейснойкартой и блоком, с которым она связана.

Систематическийконтроль за работой ТК ГРАНИТ предусматривает:

ознакомление сзаписями в журнале неполадок;

ежедневныйвнешний осмотр. В это понятие входит: контроль наличия "точки" наэкране консольного дисплея; контроль времени, выводимого на экран дисплея(функция ТТ);

проверкавызова нескольких кадров с диспетчерского дисплея или ПЭВМ;

посылкукоманды "OPROS"с консольного дисплея с контролем по лампочкам блоков ЛУ (КС 52.30)"ответов" от КП.

При отсутствииответа от КП необходимо выяснить причину (канал связи, электропитание наобъекте, исправность аппарата КП, узла ЛУ в ПУ и т.д.);

оценкуосновной погрешности параметров телеизмерения.

Частичнаяпроверка ТК предусматривает:

проверкуфункционирования ТК в целом и сопоставление основных осциллограмм,характеризующих работу ФБ и узлов, с осциллограммами, приведенными в протоколеналадочных работ. Особое внимание следует обратить на напряжения в блокахпитания, амплитуду и длительность элементарных сигналов между модемами илинейными узлами ТК;

проверку исмазку вентиляторов в аппарате ПУ (обдув микроЭВМ и КК в стойке ПУ);

оценкуосновной приведенной погрешности системы телеизмерения (включая первичныедатчики).

Полнаяпроверка ТК проводится в таком же порядке, как и частичная, но включает в себядополнительно:

проверкиперезагрузки БПО как с ППЗУ, так и с НГМД; первая проводится нажатием краснойкнопки на ФБ Р-25, вторая - в следующем порядке:

загрузка сНГМД системы "ФОДОС"; загрузка системы "ОС РВ ГРАНИТ";

проверкарезервирования микроЭВМ путем выключения блока питания ЭВМ. Работа надиспетчерском дисплее не должна нарушаться.

По окончанииналадочных работ на ТК ГРАНИТ персонал, занятый эксплуатацией системтелемеханики, должен произвести приемку. Во время приемки проверяетсяфункционирование ТК, а именно:

правильноепрохождение телесигналов (ТС) от первичных датчиков ТС на сторонеконтролируемого пункта до ламп диспетчерского щита. Особое внимание следуетобратить на квитирование общей кнопкой поступившего сигнала. Проверитьповедение ТК при отключении и включении электропитания каркасов с выходнымиблоками ТС;

прохождениекоманд ТУ при манипуляции с диспетчерского дисплея, работа выходных реле на КП,время удержания включенного реле исполнения команды, защита от выбора двух релеодновременно, двух операций;

погрешностьтекущих телеизмерений (ТИТ), основная приведенная погрешность;

погрешность иправильная работа интегральных телеизмерений (ТИИ);

загрузка БПО ивыход "точки" на экран консоли.

Особоевнимание следует обратить на стабильную длительную работу (72 ч) ТК, отсутствиевыхода из "точки", т.е. отсутствие необходимости перезагрузки БПО.

Проверкастабильности должна проводиться при различных действиях (штатных) сдиспетчерского дисплея или ПЭВМ, подключенной к ТК:

возможностьсоздания новых файлов и коррекции базы данных с помощью НГМД. Оба дисководадолжны быть исправны;

напряжение навсех блоках питания, соответствие их допустимым отклонениям;

нагрев блоковпитания на ПУ и КП;

наличиегальванической развязки от линейных цепей схемы ПУ и КП;

работакомплекса от двух ЭВМ и их взаимное резервирование путем отключения блокапитания одной ЭВМ;

стабильностьработы ТК по каналам связи, запас устойчивости, искажения элементарныхимпульсов и пауз на выходе приемников модемов, включая характеристическиеискажения (искажение импульса после пяти подряд пауз и наоборот).

По окончаниипроведения работ следует составить протокол наладки, в котором должны быть осциллограммына входе и выходе основных функциональных блоков, а также параметры,необходимые для контроля функционирования ТК.

Вэнергосистемах России на всех уровнях диспетчерского управления находят применениепрограммно-аппаратные телекомплексы. Наиболее массовое применение получилимикроЭВМ типа РПТ-80, которые по существу являются многопроцессорнымипрограммными телекомплексами, позволяющими принимать информацию от различныхтипов УТМ, обрабатывать ее и, с одной стороны, выводить для отображения наприборы, диспетчерский щит, дисплей, а с другой - передавать в каналтелемеханики (КТМ) для ретрансляции на вышестоящий диспетчерский пункт (ДП).Кроме того, имеется возможность вывести информацию для передачи в другую ЭВМ(обычно в мини ЭВМ различных типов).

Программноеобеспечение микроЭВМ типа РПТ-80 является специальным, специфичным, учитывающимналичие в эксплуатации различных типов УТМ, находящихся на энергообъектах(электростанциях, подстанциях, ДП ПЭС), а также задачи диспетчерскогоуправления.

Широкоевнедрение микроЭВМ типа РПТ-80 в качестве ТК стало возможным благодаряиспользованию в их составе программируемых канальных адаптеров (ПКА). Последниепрограммируются для работы с различными типами УТМ.

Функция ПКА -принять информацию из КТМ, проверить достоверность, сравнить ее с той, котораянаходится в базе данных (поле мгновенных значений - PMZ) и в случае отличия записать в буферполя декодирования (РДК), оттуда информацию считывает и обрабатывает центральныйпроцессор (ЦП), выполняя комплекс программ БПО.

Функциюпреобразования последовательного кода в параллельный, и наоборот выполняет вПКА элемент 8251, у которого есть регистры: состояния и данных. Бит 02 врегистре состояния указывает на готовность для процессора считывать байтинформации из элемента. Бит 01 в этом же регистре указывает на готовностьзаписать байт в элемент. Таким образом, наблюдая за битом 02, можно судить обисправности канала передающего аппарата, правильности полярности линии. Не вовсех программах для ПКА регистр состояния переписывается в свободную ячейкуОЗУ. Рекомендуется дополнить программу вставкой для обеспечения этойвозможности. Это связано с тем, что ячейку ОЗУ ПКА можно вывести на таблоинженерного пульта, а регистр состояния элемента 8251 - нельзя.

Таблицыисходных данных

Все исходныеданные хранятся в постоянной памяти ППЗУ и могут меняться в процессеэксплуатации.

БуферДК

Буфер ДК наодно направление занимает 16 либо 32 байта в зависимости от скорости в КТМ.

При расчетедлины ДК необходимо подсчитать время передачи четырех информационных слов вканале. Если время передачи четырех слов не менее 100 мс, то достаточно иметьбуфер на 16 байт. В противном случае буфер ДК приема должен иметь 32 байта.

На одноинформационное слово (ТИ и ТС, ЦБИ, СЛИ) буфер ДК имеет следующую структуру:

первый байт -байт состояния, по числу в этом байте центральный процессор (программа PRIEM) и адаптер ПКА (программав адаптере) взаимодействуют между собой;

| 01 - место в ДК свободно для записи адаптером; |

| 88 - информация вида ТИ; |

| 81 - информация вида ТС; |

| 02 - центральный процессор не успевает принимать информацию; |

| 84 - информация вида ЦБИ; |

| 90 - информация вида СЛИ; |

| 40 - идет чтение информации ЦП-ом; |

| 20 - информация принята адаптером по квазициклу. |

Остальные 3 байта:

а) для ТИ иТС:

старший байт адреса в PMZ;

младший байт адреса в PMZ;

информация.

б) для ЦБИ:

номер направления;

FF или FE - признак ЦБИ;

информация.

в) для СЛИ:

номер направления;

старший байт СЛИ;

младший байт СЛИ.

По заполнению буфера ДК можно судить о правильностизапуска программ центрального процессора. Если все места в буфере ДК заняты, токанальный адаптер запишет информацию на занятое место и в первую ячейку запишет02.

Если данныйбуфер разбирается, то признак 02 снимается, но наличие его запоминается вячейке 1708 (01), где он будет находиться до тех пор, пока не пройдет рестартсистемы. Наличие 02 в ДК и 01 в 1708 требует уменьшения времени разбора буфераДК центральным процессором (но такое уменьшение может плохо отразиться наработе других программ) .

Длина буфераДК задается в таблице SUTM.

Канальныйадаптер записывает информацию в ДК приема в случае:

если принятаяинформация отличается от PMZ;

наличияпризнака необходимости информации по таблице TABPRI.

Программы ЦП:

Фон, начальныйадрес А400. Запуск с консоли через 2-ю функцию (затем два раза пробел).

В фоне ЦПвыполняет следующие программы:

1. Временнойконтроль приема ЦБИ.

2. Временнойконтроль передачи ЦБИ.

3. Запускадаптера ретрансляции.

4. Разборслужебной информации из MEVSL.

5. Контрольприема от низовых устройств телемеханики и передача сообщения на верхнийуровень.

6.Перекомпоновка ТС.

7. Записьпризнаков перевода ТИ-ТС на ручное управление (отображение на щит через ВТИС).

8. Отображениеаналоговых ТИ и ТС на щит (ВТИС).

9. Отображениеинформации из ЭВМ на щит (ВТИС).

10. Контрольза работой адаптеров.

11. Оценкасостояния каналов.

12.Перезагрузка ОЗУ КП.

13.Переключение каналов по команде.

14. Контрольсвязи с ЭВМ и вывод на пульт.

15. Выводтекущего времени от часов.

16.Масштабирование.

Программа фонзамкнута в кольцо.

Имеетсянесколько задач, которые прерывают фон, их периодически запускает операционнаясистема RPS.

Эти задачи суказанием периода их запуска перечисляются ниже:

| Задача 08 период 0,001 | - | вывод на цифровой индикатор инженерного пульта до трех ячеек памяти. Начальный адрес задачи 66А0. Адреса ячеек оператор записывает с дисплея по адресам 2F00-2F05. |

| Задача 09 | - | загрузка данных из таблиц ППЗУ в ОЗУ выполняется однократно при рестартах. Начальный адрес 9800. Оператор может запустить задачу (в системе без автозапуска), установив курсор по адресу 9800, и нажать клавишу S однократно. |

| Задача 0А период 0,005 | - | прием, т.е. обслуживание буферов ДК приема, в которые информацию записывают процессоры канальных адаптеров (по прямому доступу к оперативной памяти). Начальный адрес программы 8С00. Запуск через 4-ю функцию с дисплея (в системе без запуска). |

| Задача ОВ период 0,005 | - | передача, т.е. обслуживание буферов ДК передачи. Процессоры канальных адаптеров считывают информацию из них для передачи. Начальный адрес 8000. Запуск аналогичен программе прием. |

| Задача ОС период 0,00А | - | Ввод в ЭВМ из РПТ-80, т.е. обслуживание буферов, из которых адаптер передает информацию. Начальный адрес 9200. |

| Задача 10 | - | Однократный вывод кадра на дисплей №2 (№1). Начальный адрес С006. |

| Задача 11 | - | Услуги на удаленном дисплее №2. Начальный адрес С009. (Обязательно установить кабель с разъемом на плату РТ-25, у которой адрес ЗЕ). |

| Задача 12 | - | Однократный вывод кадра на дисплей №1 (№2). Начальный адрес С006. |

| Задача 13 период 0,06 | - | Периодичность обновления экрана. Начальный адрес C00F. |

| Задача 14 | - | Печать для АЦПУ. Начальный адрес С0 12. |

| Задача 15 период 0,001 | - | Проверка интервала. Начальный адрес Е1 С0. |

| Задача 2F период 0,00А | - | Контроль неисправности в канале. Начальный адрес 9А50. |

| Задача 50 период 0.003F | - | Передача информации из РПТ в СРИ №3. Начальный адрес 8АЕ0. |

| Задача 0,6 | - | Обработка прерывания 6-го уровня от СРИЗ. Начальный адрес 8ВЕЗ. |

Проверитьустановку всех необходимых плат:

РТ-11 - платацентрального процессора; РТ-45 - 2 шт. -платы ОЗУ, одна с адресом 1000, другая- 2000; плата РТ-30 - генератор (на нее устанавливается разъем от инженерногопульта); плата РТ-40 - операционная система RPS и таблицы; плата РТ-43 - пользовательские программы,разработанные ВНИИЭ; РТ-9 - плата аккумулятора.

В этот жекаркас установить программируемые канальные адаптеры РТ-27.

В ППЗУ наплате РТ-11 по адресу 06 ВА должна быть записана граница обнуления ОЗУцентральным процессором, т.е. число 2F.

Установить вдругой каркас платы синхронизаторов РТ-28 и соединить их штатными кабелями сРТ-27 и КТМ.

На платахРТ-27 должны быть установлены ППЗУ объемом 2 кбайта с программамиприема-передачи от соответствующих устройств телемеханики (ТМ512, ГРАНИТ,РПТ-80 и т.д.).

На плате РТ-40по адресу 6400 должна быть составлена таблица приемников, 6500 - таблицапередатчиков, 6700 - начальные адреса буферов, массивов, константы, таблицазадействованных устройств SUTMс адреса 67A0-67BF. Если направление илиадаптер не задействованы, отмечается 00.

Таблицапризнаков TABPRIвначале может быть вся FF,потом ее следует записать (как и все другие) в соответствии с отчетом ВНИИЭ.

Проверить в6754, 6753 объем поля мгновенных значений PMZ; если там записано 00ED, то объем PMZ- 12FF (начиная с 1000,записано в обратном коде и байты переставлены местами, так нужно по условиямработы программы).

В ячейке 1708отражается признак того, успевает ли ЦП разбирать ДК.

На цифровыеиндикаторы инженерного пульта требуется вывести три ячейки, адреса которых,например, 2F43, 2F44, 2F45.

В ОЗУ ЦП записываетсяпрограмма с консольного дисплея. Адреса цифровых индикаторов 08, 0А, 0В.

| LXI MOV | H, A, | 2F43; M ; | занести в регистры HL адрес 2F43 перенести содержимое ячейки, адрес которой 2F43 → Ak |

| OUT | 08 | ; | вывести содержимое аккумулятора на левый индикатор |

| LXI | H, | 2F44; | (можно занести любой другой адрес, поэтому LXI, а не INX Н) |

| MOV | A, | M | |

| OUT | 0A | | |

| LXI | H, | 2F45 | |

| MOV | A, | M | |

| OUT | 0B | | |

| CALL | 004C | ; | уход в операционную систему. |

Дальнейший порядок действий оператора для запускапериодической задачи:

в списке услуг"Видеотона" нажать цифру 6 далее └─┘(пробел)

ответ Code: (запрос кода задачи).Нужно выбрать любой код, кроме тех, которые уже есть. Например: 44 └─┘

Priority: (запросприоритета). Ответ: 44 └─┘

ТСВ:(требуется отвести 2-е свободные строки, начиная с определенного адреса,например 2Е00)

Ответ: 2Е00 └─┘(символ пробела)

stack: (требуется указатьначало стека для задачи). Например:

Ответ: 2EFF └─┘

программа Program: (запрос начальногоадреса нашей задачи).

Ответ: 2D00 └─┘(если текст задачи начинается с адреса 2D00).

Таким образомпроизводится описание Composeзадачи через 6-ю услугу.

Далее нужнозадачу запустить. Это делается через 4-ю услугу:

Нажать: 4 └─┘

Ответ: Code

Напечатать: 44└─┘ └─┘└─┘ (три пробела)

Ответ: В

Напечататьпериод запуска задачи

Например,ответ: 0001 └─┘ (1 - 100 мс)

Задачазапущена!

Останов задачичерез 7-ю функцию.

Задача будет работатьдо тех пор, пока не произойдет рестарт либо останов ее через 7-ю функцию.

Если требуетсявывести на цифровые индикаторы ячейки ОЗУ какого-либо канального адаптера, топрограмма должна содержать в тексте останов и запуск адаптера с указанием егоадреса.

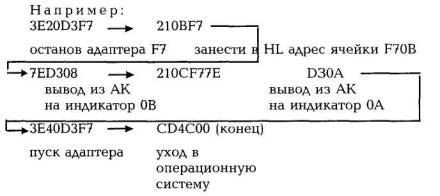

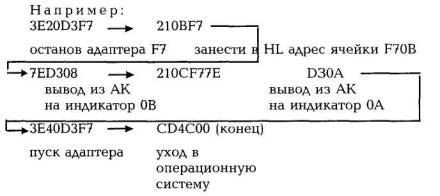

| Та же программа на языке ассемблера: | |

| MVI | A, | 20 | | Остальные действия все те же, которые описаны выше с периодической задачей. |

| OUT | F7 | | останов адаптера F7 |

| LXI | H, | F70B | |

| MOV MOV LXI | A, 08 H,F70C | M | адреса в ОЗУ ячеек, за которыми ведутся наблюдения | |

| MOV | A, | M | | |

| OUT | 0A | | | |

| MVI | A, | 40 | | |

| OUT | F7 | | | |

| CALL | 004C; HOME (в систему). | |

Установить вправый подсхемник ППЗУ 2 кбайта и зажать микросхему.

Повернутьпереключатель вправо, после чего загорится светодиод.

Включитьпитание пульта.

С консольногодисплея вызвать 0-ю услугу RPS.

На вопрос:тип? ответить 2 └─┘ (при ППЗУ 2 кбайта).

пробел

Ответить 2 └─┘(чтение).

Указать адрес,начиная с которого содержимое ППЗУ будет считано в ОЗУ (обычно 1000 или 2000).

Каждый ответсопровождать нажатием клавиши "пробел".

После чтениясравнить содержимое ППЗУ и его копии в ОЗУ с помощью функции сравнения (3).Если ответ identifical,то все нормально, если ответ error,то следует заново переписать ППЗУ функцией 2.

При записи вППЗУ следует предварительно подержать микросхему под лучами ультрафиолетовойлампы 10 мин, а затем воспользоваться функцией 1 все той же 0-й услуги RPS. При записи клавиши"пробел" нужно нажать два раза подряд. На цифровом индикатореинженерного пульта отражаются адреса в ППЗУ в процессе записи.

При передачеинформации ЦП останавливает плату адаптера, затем записывает в ОЗУ адаптераинформацию и вновь запускает адаптер. При частых операциях останова и запуска (например,в программе вывода информации на щит или на устройства управления щитом)возможны случаи отсутствия ответного импульса от платы адаптера. В результатепроисходит рестарт.

Другойпричиной рестарта может быть незавершенность работы той или иной программыпользовательского программного обеспечения.

Для отысканияпричины рестартов в эксплуатационных условиях рекомендуется следующая методика:

заменить ППЗУс адресом 4000 "с запуском" на ППЗУ 4000 "без запуска"периодических задач;

стартоватьпрограмму "ФОН" с помощью функции N 2 операционной системы RPS;

стартоватьпрограмму загрузка. Для этого открыть ячейку 9200. Подвести курсор к 9200 инажать клавишу "S";

запускать сдисплея отдельные задачи, пользуясь функциями № 6 и 4 операционной системы RPS. При диалоге указыватьномера задач, ТСВ, адреса, стек, приоритет (те, что записаны в таблице, начинаяс адреса 6600).

После пускакаждой задачи отмечать наличие или отсутствие рестарта (если проходит рестарт,то на консольном дисплее появляется меню системы RPS, а в ячейке 2FFF (счетчик рестартов) добавляетсяединица.

Все запущенныезадачи будут работать до тех пор, пока не возникнет рестарт.

В случае, еслизапущена задача, которая вызывает рестарт, следует заново перепрограммироватьППЗУ, на которых записана эта задача.

По окончаниизаменить ППЗУ 4000 "без запуска" на ППЗУ 4000 "с запуском"задач.

Для устранениярестартов, вызванных частыми остановами канального адаптера, следуетреконструировать программу адаптера и ЦП таким образом, чтобы процессорадаптера читал ячейки в ОЗУ ЦП (по прямому доступу), а ЦП не останавливал платуадаптера. (Конкретная реализация по договору с АО "Фирма ОРГРЭС").

Основнойфункцией СПП ISIOявляется прием оперативной информации с нескольких направлений, ретрансляцияпринятой информации на другие направления, выдача информации в ЭВМ"БЕСТА", прием информации из ЭВМ "БЕ-СТА"для передачи позаданному направлению.

Системаприема-передачи ISIOобеспечивает:

параллельноеподключение к КТМ;

подключение кодному контроллеру до 8 дуплексных каналов;

прием ипередачу информации с разными скоростями.

Основныезадачи, выполняемые контроллером, следующие:

преобразованиепоследовательного кода в параллельный при приеме информации;

декодированиепринятой информации в соответствии с заданным кодом;

контрольприема маркера;

контрольработы кодовой защиты;

перезапускнаправления при определенных условиях;

кодированиеинформации для передачи в канал в соответствии с заданным кодом;

преобразованиепараллельного кода в последовательный для передачи в канал.

Кроме этихфункций, определяющих характеристики приемопередающего устройства, СПП ISIO обеспечивает выполнениеинтеллектуальных функций (по аналогии с микро-ЭВМ РПТ-80):

формированиеполя мгновенных значений ТИ и ТС;

формированиемассива изменившихся ТИ и ТС;

прием и передачуцифро-буквенной информации (ЦБИ);

прием ипередача служебной информации о состоянии канала связи;

адаптивныйалгоритм передачи информации, обеспечивающий выполнение заданной приоритетностив передаче различных видов информации;

обеспечениеповторной передачи информации при получении переспроса на нее или запроса;

обеспечениезапроса на вновь поступившую информацию ТС с целью ее достоверизации;

обеспечениеповторной передачи ЦБИ, если на приемном конце она не была принята;

сжатиеинформации, передаваемой пользователю (в ЭВМ "БЕСТА"), т.е. передачатолько изменившихся значений;

формирование ипередачу сообщения в обратный канал о нарушении приема при отсутствииинформации на входе приемника.

Состав иназначение программного обеспечения

Для выполненияуказанных функций СПП ISIOразработан комплекс программ и функций, обеспечивающих работу контроллера сзаданными характеристиками, и интерфейс пользователя для доступа к данным инастройки контроллера.

При этомпрограммное обеспечение можно рассматривать на четырех уровнях:

уровеньпрограмм, реализуемых в контроллере (в ISIO);

уровеньдрайвера ISIO (в БЕСТ);

уровеньпользовательских программ (в БЕСТ);

общесистемныйуровень.

Характеристикапрограммного обеспечения, реализуемого в контроллере

Программноеобеспечение в контроллере реализуется в виде двух наборов программных модулей(ядро программного обеспечения, протокол обмена), решающих самостоятельныезадачи.

Ядро,реализованное в виде набора модулей begin ( ), tasks( ), low ( ), isio data ( ), обеспечивает:

настройкуплаты ISIO на заданныехарактеристики обмена по каналу (скорость передачи, тип маркера, длина"блока информации" и пр.);

запусккомплекса программ, реализованных в контроллере;

диспетчеризацияпрограмм обслуживания инициализированных каналов контроллера;

реализацияфункций чисто приемопередатчика (преобразование из параллельного кода впоследовательный и наоборот).

Протокол,реализованный в виде набора модулей aist ( ), tm512( ), ргос ( ), обеспечивает:

кодирование идекодирование информации;

контролькодовой защиты;

реализациюзаданного протокола обмена;

реализациюинтеллектуальных функций организации обмена;

подготовкуструктур данных для передачи их пользователю.

ДРАЙВЕР ISIO (модуль isio.c ядра UNIX)

Драйвер доработанс целью обеспечения выполнения задач, специфичных для СПП ISIO.

Доработанный драйвер позволяет выполнить команды:

TELEMEHINIT -инициализировать канал для приема-передачи телеметрической информации;

GETTELEMEH - прочесть изконтроллера принятую телеметрическую информацию;

PUTTELEMEH - записать вконтроллер телеметрическую информацию.

Уровеньпользовательских программ

Дляобеспечения работы пользователя по настройке каналов обмена на заданныепараметры обмена, организации приема-передачи доступа к телеметрическойинформации разработаны функции:

init_channel - инициализация канала;

GetFromChannel - чтениеинформации из канала;

PutChannel - запись информации в канал.

Общесистемныйуровень

Для загрузкиматематического обеспечения СПП ISIOв память контроллера используется программа isio_boot.

Призагруженном математическом обеспечении платы ISIO пользовательская программа, занятая обменом с ISIO, выполняет следующиефункции:

инициализацияканала (однократно);

периодическоечтение данных из ISIO;

запись данныхв ISIO (понеобходимости).

Организацияпрограммы пользователя

В программеинициализируются структуры:

dpr_tel Имя_dрr

put_tel Имя_put

prt_param Имя_раrаm

get_tel Имя_get

chan_init Имя_init

При этомиспользуется структура обращения к функции инициализации канала:

| struct chan_init | { |

| struct dpr_tel | *dpr_ptr; - адрес структуры Имя_dpr |

| struct prt_param | *param_ptr; - адрес структуры |

| | Имя_раrаm |

| short | n_line; - номер линии; |

| int | chan_descr; - дескриптор канала |

| | }; |

Перединициализацией канала:

заполняетсяструктура Имя_dргпараметрами, определяющими характеристики приема/передачи по данному каналу:

| prizn_post [] | - | битная линейка признаков поступления информации; |

| prizn_zd [] | - | признаки задействованности принимаемых параметров; |

| retrsl [] | - | Массив описания ретрансляции; |

| retrsl_list [] | - | список ретрансляции; |

| agran | - | граница между ТИ и ТС в поле приема; |

| agran_out | - | граница между ТИ и ТС в поле передачи; |

| maxaddr | - | максимальный адрес в поле приема; |

| maxaddr | - | максимальный адрес в поле передачи; |

| kw_c_word1 | - | номер 1-го слова для квазицикла; |

| kw_c_word2 | - | номер 2-го слова для квазицикла; |

| channel_type | - | прямой/обратный канал; |

заполняется структура Имя_раrаmпараметрами:

| num | - | протокол; |

| baud | - | скорость (Бод); |

| *dpr_tel_ptr | - | адрес подготовленной структуры Имя_dpr; |

заполняется структура Имя_init параметрами:

| *dpr_ptr; | - | адрес структуры MMH_dpr; |

| *param_ptr; | - | адрес структуры Имя_раrат; |

| n_line; | - | номер линии, по которой организуется обмен (например 12i). |

После подготовкиисходных данных вызывается функция инициализации канала:

Имя_ch_descr = chan_init (& Имя_init);

Функцияоткрывает канал на чтение/запись, передает isio параметры инициализации и возвращает дескриптор канала, скоторым в последствии следует обращаться для чтения из канала/записи в канал.

Дляорганизации чтения из канала необходимо заполнить структуру Имя_get и вызвать функцию:

Get From Channel (& Имя_det, дескриптор канала);

Для организациизаписи в канал (передача) необходимо заполнить структуру имя_put, где даются адреса информации,которую требуется передать и вызвать функцию:

Put To Cannel (*Имя_Put, дескриптор канала);

Описаниеструктуры данных интерфейса пользователя

Определения:

PRT_AIST (1)-протокол АИСТ

PRT_TM512 (2)-протокол ТМ512

Структураинициализации канала:

Struct prt_param {

int num; - протокол

int baud; - скорость (Бод)

struct dpr_tel 'dpr_tel__ptr; - адрес подготовленнойструктуры dpr_tel

};

Структуразапроса данных из isio:

Struct get_tel {

int pmz_max; длина запроса из поля изменившихсязначений

struct var_pmz *var_pmz_ptr; - адрес, куда передатьинформацию

int ts_max; длина запроса var_ts

struct var_ts; *var_ts_ptr; - адрес, куда передатьинформацию

int ti_max; длина запроса var_ti

struct var_ti *var_ti_ptr; - адрес, куда передатьинформацию

int cbi_max; длина блока ЦБИ

struct cbi_blk *cbi_blk_ptr; - адрес, куда передатьинформацию

int debug_buf_max; длина буфера отладки

unsigned char *debug_buf_ptr; -адрес, куда передавать информацию

};

Структуразадания на запись данных в isio:

struct put_tel {

int pmz_max; - длина записи в поле передачи

struct vaz_pmz *vaz_pmz_ptr; адрес, откуда взять,данные

struct cbi_blk *cbi_blk_ptr; адрес структуры, гдехранится блок ЦБИ

};

Описаниеструктуры хранения данных (общая для задач всех уровней)

Определения:

| max_ADDR (256) | - | количество элементов в поле мгновенных значений (максимальный адрес &FF); |

| max_RETR_LJST (256) | - | максимальное число элементов в списке ретранслируемых параметров; |

| VAR_TS_NUM (45) | - | максимальное число элементов в списке изменившихся ТС; |

| VAR_TS_NUM (100) | - | максимальное число элементов в списке изменившихся ТИ; |

| CBI_SIZE (128) | - | максимальное число байт в блоке ЦБИ; |

| DIRECT_channel (0) | - | прямой канал; |

| INVERS_channel (1) | - | обратный канал. |

Элементымассива хранения данных (используются в общей структуре описания данных):

Элементполя мгновенных значений:

Struct var_pmz_d

{

unsigned char addr; адрес

unsigned char value; значение

};

Элементполя изменившихся ТС:

Struct var_ts_d

{

unsigned char num; номер ТСв байте

unsigned char value; значение ТС

unsigned char time; время поступления(относительно времени отбора данных из ISIO)

unsigned char prizn;

};

Элементполя изменившихся ТИ:

struct var_ti_d

{

unsigned char addr; адрес параметра

unsigned char value; значение ТИ

unsigned char time; время поступления(относительно времени последнего отбора данных в ISIO)

unsigned char prizn;

};

Элементмассива описания ретрансляции:

(Каждомупринимаемому параметру может быть поставлен в соответствие список из не более 7элементов: "номер направления, адрес, куда ретранслировать)

| struct_retrsl__par { | | |

| unsigned chort retr; | 1; | признак ретрансляции: " 1"- ретранслируется, "0" - нет |

| unsigned short k_el: | 3 | количество элементов в списке: если 1, то ретрансляция в k_el направлений. |

| unsigned short rezv | 2 | |

| unsigned short list_adr: | 10 | номер 1-го элемента списка |

};

Элементсписка ретрансляции:

| struct retrsl_entry { | |

| unsigned char retr__naprawl; | направление ретрансляции внутри платы ISIO (0-7) |

| unsigned char retr_addr; | адрес параметра при ретрансляции. |

Блок приема-передачи ЦБИ

| struct cbi_blk { | |

| unsigned char cnt; | количество байт в блоке ЦБИ cbi [CBI_SIZE]; информация cbindx; num; cbiks; cbiksco; busy; |

| }; | |

Общееописание структуры приема и хранения данных:

struct dpr_tel {

key_master_pmz; служебная информация

key_slave_pmz;

key_master_var;

keu_slave_var;

debug_buff [20];

PMZ [MAX_ADDR]; поле приема

| prizn_post [MAX_ADDR/8]; | битная линейка признаков поступления |

| prizn_zd [MAX_ADDR]; | Признаки задействованности принимаемых параметров |

struct retrsl_par retrsl [MAX_ADDR]; массив описания ретрансляции

struct retrsl_entry retrsl_list[MAX_RETR_LIST]; списки ретрансляции

struct var__ti { массив изменившихся телеизмерений

unsigned long time; текущее время

unsigned short cnt; количество элементов всписке

struct var_ti_d ti [VAR_TI_NUM]; список изменившихся ТИ

} var_ti;

struct var__ts { массив изменившихся телесигналов

unsigued long time; текущее время

unsigned short cnt; количество элементов всписке

struct var_ts_d ts [VAR_TS_NUM]; список изменившихся ТС

} var_ts;

unsigned char pmz_out [MAY_ADDR]; - поле передачи

unsigned char prizn_post_out [MAX_ADDR/8]; признак поступленияпараметров в поле передачи

struct cbi_blk *cbi_ptr;адрес блока приема ЦБИ

struct cbi_blk *cbi__out_ptr; адрес блока передачи ЦБИ

unsigned char cbi_full; structcbi_blk; cbi_blk; блок для приема ЦБИ.

Параметрыдля настройки и управления:

agran; - граница между ТИ иТС в поле приема;

agran_out; то же в поле передачи

maxaddr; максимальный адрес вполе приема

maxaddr; максимальный адрес вполе передачи

bsos; байт состояния

err_cnt; счетчик ошибок

err_enguir; счетчик переспросов по ошибкеприема cikl; признакпроведения циклической передачи, взводится при приеме сообщения FD 8F

cikl_cnt; актуальный адрес в pmz_out для циклической передачи

kwazi_cikl_cnt; актуальный адрес в pmz_outдля квазициклической передачи

kw_c_word 1; номер 1-го слова для квазицикла

kw_c_word 2; номер 2-го слова для квазицикла channel_type; прямой/обратный канал buf_out_cnt; target_state;

Внимание!Изменение указанных структур данных требует последующей перетрансляции драйвераISIO и инста-ляции ядраUNIX.

Для работы сбольшого дисплея с ЦППС следует указать:

либо

rlogin slave [master] Enter

дваждыввести: пароль kgl Enter

kgl Enter

указатьдисплей

:0.0 Enter

либо 0.1

далее

dp Enter

далее ?/1 Нажатие этойклавиши выводит список услуг

Для приема иретрансляции телеинформации необходимо заполнить массивы, описанные в служ 77.Номера 0-10 (по служ 23), 0-11, 0-20, 0-63, 1-44, 1-57, 1-45, 1-82 (с каталогом1-83), 1-64, 2-46, 2-48, 2-62, 2-73, 2-74.

В служ 6описано, что собой представляет массив. Чтобы выбрать массив и группу, следуетвоспользоваться служ 12.

мышь - войтивнутрь

экран страницы

потом два раза Enter

потом Contr + D

Для включениянового параметра в систему приема и обработки необходимо воспользоваться служ44 - логический номер параметра для ТИ.

Служ 34 -логический номер параметра для ТС.

После описаниянеобходимо произвести рестарт.

Описаниемассивов, используемых в системе приема и обработки, находятся в TELEM.C

/udd/OIK/DOCUMENT/TELEM.C

/udd/OIK/help/COMP 10

Раз в 5 с ЦП (Motorola) обращается к ISIO (а не по прерыванию от ISIO через VME-шину).

Каждаяциклическая задача имеет формуляр в базе данных.

Центральныйпроцессор реализует так называемую 100-ю задачу. Она использует драйверобращения к ISIO. В100-й задаче есть функция обращения, которая проводит инициализацию канала,берет информацию, записывает информацию в ISIO.

telestruct.H - это описание структуры данных в ISIO.

В описателеуказано, что канал №_____стартовать в ISIO и его адрес________такой-то. Такимобразом ЦП стартует ISIO.

Действия надисплее:

dp - получаем приглашение длядальнейших действий.

у - появляетсяслуж.

Набираем 23.Появляется список направлений телемеханики.

Да - этозначит данное направление старт имеет от Motorol.

Далее можновыбрать направление и смотреть, что там имеет место.

Возможности:

1. Вводнаименования направления.

2. Описанияпараметров направления.

3. Циклическаяпередача по направлению.

4. Циклическаяпередача по всем направлениям.

5. Отключениенаправления.

6. Подключениенаправления.

7. Контроль PMZ приема.

8. Контроль PMZ передачи.

9. Таблицавнутренней ретрансляции.

10. Состояниеканала.

Описаниепараметров направления

Направление12 Центр

| Признак запуска: 1 | Тип устройства ISIO: | протокол АИСТ, скорость 200 Бод |

| Номер линии 7i | Управление: | Канал основной/резервный |

| | | |

| Тип канала: прямой | Способ задания скорости: | стандартный |

| Наличие резервного канала: нет | Стартующий канал: | основной |

| Признак задейственности: 0 | Параметры протокола | [F3] |

| | Таблицы состояний канала |

| | Время инициализации |

| | Время последнего чтения |

| | Текущее состояние канала: 0. |

| Счетчики: | Запросов смены канала |

| | Рестартов (внутренних) |

| | Смен канала |

| | Решений "ошибка в канале" |

| | Снятие решений "ошибка в канале" |

| | Ошибок декодирования |

| | Неправильных маркерных посылок |

| | Отправленных запросов fД 40 |

| | (нет приема) |

| | Принятых ответов fД-20 (восстановление приема на противоположном конце) |

| Флаги: | Функционирование приемного алгоритма |

| | Функционирование передающего алгоритма |

| | Запрос смены канала |

| | Фаза ожидания маркера |

| | Ошибки декодирования |

| | Ошибки адреса |

| | Повреждение рабочего канала |

| | Ошибки в канале. |

| Чтобы установить массив и группу нужно: |

| | 1) Ctrl + Д Enter |

| | 2) еще раз Enter |

| | 3) установить массив, группу Enter. |

| CTRLD | - | параметры | CTRL F | - | форматы |

| -"- R | - | страница + | -"- Н | - | помощь |

| -"- U | - | страница - | -"- В | - | в начало |

| -"- T | - | время | -"- М | - | разные типы |

| -"- О | - | сброс времени | -"- G | - | массив + |

| -"- Е | - | выход в Shell | -"- V | - | элемент + |

| -"- Р | - | дополнительные параметры | -"- N | - | элемент - |

Методыэксплуатационного обслуживания базируются на основе комплексных знанийинженером всей системы передачи оперативных данных (СПОД) в ЦДУ ЕЭС России.Необходимо четко знать общую структуру СПОД. Передающая сторона в качестветехнических средств сохраняет микро-ЭВМ РПТ-80. На приемной стороне прием ипередача телеинформации производятся ЦППС Motorola, в составе которой имеются канальные адаптеры ISIO, описанные в даннойИнструкции. В СПОД входят каналы телемеханики, по которым передаетсятелеинформация от РПТ-80 к ЦППС и обратно. При отсутствии приема в ЦППС следуетпроверить наличие протокольных сообщений на входе ISIO (и на выходе, если нет приема вРПТ-80).

Необходимопроконтролировать: скорость в канале, искажения элементарных импульсов и пауз("1" и "0"), обратив особое внимание на характеристическиеискажения (т.е. длина "1" или "0" после нескольких"0" или "1" подряд, 5:1, 6:1), измерить амплитуду импульсаи паузы, двухполярность сигнала на выходе модема, установить, что полярностьправильная, отсутствие узких помех или наводок на импульсах и паузах. Всеизмерения проводить осциллографами С-1-94, С-1-68.

Еслиотсутствуют претензии к каналу телемеханики, следует проверить наличие приема врезервной в данный момент времени ЦППС (Motorole). Отсутствие приема достоверной информации в обоих ЭВМсвидетельствует, что на вход ЦППС либо подан сигнал не от нужного передатчика(перепутаны каналы), либо имеет место неисправность в РПТ-80 на передающейстороне.

Длядальнейшего решения целесообразно подключить к каналу ПЭВМ с канальнымадаптером ВНИИЭ и убедиться в наличии или отсутствии приема.

Если прием вПЭВМ имеет место, но информация принимается недостоверная, следует на сторонепередатчика РПТ-80 принять передаваемую в ЦДУ информацию (т.е."завернуть" канал) и искать причину в РПТ-80 на передающей стороне.

В случае, есливсе проверки, описанные выше, показывают отсутствие претензий к каналутелемеханики и к передающей стороне, следует перейти к проверке ЦППС Motorola. Порядок действий:ввести телеинформацию, принятую ISIO,в обратный канал и принять ее на ПЭВМ с адаптером ВНИИЭ.

В случаенедостоверности заменить плату ISIO.Если такая проверка покажет достоверность информации, причину следует искать вработе программ ЦП. Должна иметься возможность "разгрузки" ЦП сдисплея, т.е. останов программ (последовательно одну за другой). В работедолжен остаться только драйвер ISIOи пользовательская программа переписи информации из ISIO в ОЗУ ЦП.

Если такая"разгрузка" покажет, что информация стала достоверной, причинуследует искать в программе, после отключения которой информациядостоверизировалась.

Комплексысредств телемеханики ТК-113 предназначены для сбора, передачи, первичнойобработки и воспроизведения информации в АСУ ТП и системахоперативно-диспетчерского управления объектами предприятий и районовэлектрических сетей. Входят в состав унифицированного семейства комплексов намикропроцессорной основе.

КомплексыТК-113 имеют четыре базовых исполнения, различающихся функциональнымназначением и конструктивно.

КомплексТК-113-00 выполняет функции ПУ, размещается в напольном шкафу.

Комплексы,соединенные каналами связи, образуют телемеханическую систему, в которой кодному ПУ может быть подключено до 60 других аппаратов ПУ и КП. Каждый ПУ имеетвозможность ретрансляции информации на вышестоящий уровень диспетчерскогоуправления.

Комплексыработают по всем типам каналов связи произвольной конфигурации. Согласование сканалами связи осуществляется посредством линейных модулей (модемов), которыевходят в номенклатуру изделий, поставляемых заводом.

Шкафы имеютблочную конструкцию. Кроме нескольких обязательных типов модулей (процессор,модуль памяти, контроллер дисковода и т.п.) блоки заполняются функциональнымимодулями ввода и вывода информации в количестве, необходимом в каждомконкретном случае для организации передачи (приема) требуемого объема информации.Максимальное количество модулей связи с объектами, размещаемое в шкафу:

ТК-113-00 - 40шт.; ТК-113-01 - 8 шт.;

ТК-113-02 - 24шт.; ТК-113-03 - 45 шт.

В каркасахблоков закрепляются пластмассовые направляющие для установки плат функциональныхмодулей, ряды зажимов и генмонтажная плата с розетками жгутов внешних связей.Генмонтажная плата - это плата с двусторонним печатным монтажом магистральныхшин интерфейса телекомплекса (ИТК-1). Плата заменяет монтажный жгут. Магистральили шина представляет собой систему электрических линий, единообразносоединяющих выводы контактов всех разъемов верхнего ряда каркаса блока, ккоторым подключаются модули системы.

Конструктивноеисполнение интерфейса обеспечивает механическую совместимость генмонтажнойплаты и модулей с целью их соединения для совместной работы.

Блокизаполняются функциональными модулями. Для реализации электрических связейфункциональных модулей применяются два соединителя (разъема), расположенныесзади платы. Один соединитель (верхний) служит для подключения модуля квнутриблочной магистрали интерфейсных связей, другой (нижний) - для организациивнешних связей.

Магистральнаясистема позволяет простым образом осуществить передачу данных между различнымимодулями, используя единый протокол обмена информацией, позволяет создатьсистемы различного уровня сложности, обеспечивает гибкость при измененииконфигурации системы, способствует унификации программного обеспеченияразличных по назначению систем.

В составкомплекса ПУ входит дисковод, с помощью которого в ОЗУ вводится программноеобеспечение, монитор (дисплей), на который выводится принимаемая информация и скоторого производится управление и контроль за работой телекомплекса,устройство алфавитно-цифровой печати (принтер), работающий через контроллерИРПС (Т7001). Комплексы снабжены инженерными панелями, используемыми дляконтроля работы и отладки программ. Кроме того, комплексы ПУ и КП дополняютсякроссовыми шкафами для подключения внешних цепей.

Верхний ряд вшкафу всегда занят логическим блоком, входящим в базовый состав комплекса. Попринципу действия логический блок является устройством программногорегулирования с жестким программированием алгоритмов управления на баземикропроцессора. Задачей логического блока совместно с программным обеспечениемявляется обработка информации, поступающей из канала связи или от датчиков ТС,ТИТ и выдача сигналов для управления объектом.

В логическомблоке размещены постоянные, не зависящие от конкретного заказа модули:центральный процессор (Т2200), два модуля ОЗУ (Т3500), один модуль ОЗУ (Т3502),модуль удлинителя интерфейса (Т2000).

На свободныеместа в логическом блоке ТК-113-00 устанавливаются любые функциональные модулидля работы с периферией:

модульконтроллера ИРПС для работы с устройством печати;

контроллердисковода с подключенным к нему дисководом;

контроллермонитора со связанным с ним дисплеем;

два линейныхмодуля Т8503 и Т8504;

модульудлинителя интерфейса В2000, предназначенный для наращивания функциональныхвозможностей логического блока.

Блокирасширения ввода-вывода (РВВ) устанавливаются по конкретному заказу.

С помощьюмодуля удлинителя интерфейса и соединительного кабеля возможно подключение кмагистрали ИТК-1 суммарно до трех блоков.

В блоке РВВустановлен модуль контроллера расширения ввода-вывода Т2001, связанный смодулем удлинителя интерфейса В2000 соседнего блока. Могут быть установленымодули воспроизведения ТС (Т9100), имеющие выходы на диспетчерский щит, модулиЦАП (Т9400) для воспроизведения ТИТ, модули ввода ТС (Т9300), связанные сдвухпозиционными объектами ТС, модули АЦП (Т9200), связанные с датчиками ТИ.

В последнемблоке, в самом конце интерфейса ИТК-1, устанавливается модуль таймера Т2004,который выполняет роль согласователя волновых сопротивлений интерфейса (заглушка).

Интерфейсдопускает установку в логическом блоке и блоках РВВ суммарно до 40 модулейввода-вывода.

Любой модульввода-вывода можно установить на любом свободном месте блочных каркасоваппаратуры, при этом селектор адреса модуля автоматически настраивается напорядковый номер, присвоенный этому месту на магистрали.

Модульпроцессора Т2200 (ЦП) является основной частью телекомплекса и осуществляетприем-передачу сигналов управления и обмена данными с модулями памяти имодулями ввода-вывода в соответствии с программами, находящимися в памяти.

Основнойэлемент процессора - шестнадцатиразрядный микропроцессор К1810 ВМ86. Тактоваячастота для процессора и устройств ВВ установлена 4 МГц.

Объем непосредственноадресуемой памяти процессора - 1 Мбайт (1.048.376 байт).

Модули ОЗУТ3500, Т3502 предназначены для записи, хранения, считывания оперативнойинформации при отключении основных источников питания. Объем памяти Т3500 - 256Кбайт, Т3501 - 16 кбайт, Т3502 - 32 кбайт.