ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

АЗОТ ГАЗООБРАЗНЫЙ И ЖИДКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕУСЛОВИЯ

ГОСТ9293-74

(ИСО 2435-73)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙКОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ

КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| АЗОТ ГАЗООБРАЗНЫЙ И ЖИДКИЙ Технические условия Gaseous and liquid nitrogen.

Specifications | ГОСТ

9593-74* (ИСО 2435-73) Взамен

ГОСТ 9293-59 |

Постановлением Государственного комитетастандартов Совета Министров СССР от 25 июля 1974 г. № 1773 срок введения установлен

с01.01.76

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 27.09.85 № 3163 срокдействия продлен

до01.01.92

Несоблюдениестандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на газообразный и жидкийазот, получаемый из атмосферного воздуха способом низкотемпературной ректификации.

Газообразный азот предназначается для создания инертнойатмосферы при производстве, хранении и транспортировании легко окисляемыхпродуктов, при высокотемпературных процессах обработки металлов, не взаимодействующихс азотом, для консервации замкнутых металлических сосудов и трубопроводов идругих целей.

Жидкий азот используется как хладагент, а также(после газификации) для целей, указанных выше для газообразного азота.

Газообразный азот - инертный газ без цвета и запахаплотностью 1,25046 кг/м3 при 0°C и давлении 101,3 кПа. Удельный объем газообразного азота равен860,4 дм3/кг при давлении около 105 Па и температуре 290К.

Жидкий азот - бесцветная жидкость, без запаха с температуройкипения 77,35 К при давлении 101,3 кПа и удельным объемом 1,239 дм3/кгпри температуре 77,35 К и давлении 101,3 кПа.

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 2435-73в части технического газообразного азота, предназначенного для техническихсистем самолета, по содержанию азота, кислорода, водяных паров, масла.

Формула: N2.

Молекулярная масса (по международным атомным массам 1985 г.)- 28,016.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.1. По физико-химическим показателям газообразный и жидкий азотдолжен соответствовать нормам, указанным в табл.1.

1.2. Коды ОКП технического газообразного и жидкого азота, атакже газообразного и жидкого азота особой чистоты приведены в табл. 1а.

Таблица 1

| Наименование показателя | Норма для марки газообразного и жидкого азота |

| особой чистоты | повышенной чистоты | технического |

| 1-й сорт | 2-й сорт | 1-й сорт | 2-й сорт | 1-й сорт | 2-й сорт |

| 1. Объемная доля азота, %, не менее | 99,999 | 99,996 | 99,99 | 99,95 | 99,6 | 99,0 |

| 2. Объемная доля кислорода, %, не более | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,05 | 0,4 | 1,0 |

| 3. Объемная доля водяного пара в газообразном азоте, %, не более | 0,0007 | 0,0007 | 0,0015 | 0,004 | 0,009 | Выдерживает испытание по п. 3.6 |

| 4. Содержание масла в газообразном азоте | Не определяется | Выдерживает испытание по п. 3.7 |

| 5. Содержание масла, механических примесей и влаги в жидком азоте | Выдерживает испытание по п. 3.8 |

| 6. Объемная доля водорода, %, не более | 0,0002 | 0,001 | Не нормируется |

| 7. Объемная доля суммы углеродсодержащих соединении в пересчете на СН4, %, не более | 0,0003 | 0,001 | Не нормируется |

Примечания:

1. Показатель по подпункту 1таблицы включает примеси инертных газов (аргон, неон, гелий).

2. Посогласованию с потребителем в техническом газообразном азоте 1-го сорта,транспортируемом по трубопроводу, допускается объемная доля водяного пара более0,009 %.

3.Допускается уменьшение количества жидкого азота вследствие его испарения притранспортировании и хранении не более чем на 10 %.

4.Газообразный технический азот, предназначенный для авиации, следует выпускать собъемной долей водяного пара не более 0,003 %. Для остальных показателей нормыдолжны быть не ниже соответствующих норм для технического азота 2-го сорта.

5. На воздухоразделительных установках низкогодавления Кт-12, КтК-35, Кт-5 и др. и на установке Кт-3600 разрешается получатьжидкий технический азот с объемной долей азота не менее 97,0 %.

(Измененная редакция, Изм. №2, 3).

Таблица 1a

| Наименование продукта | Код ОКП |

| Азот газообразный технический компримированный: | 21 1412 0100 |

| первый сорт | 21 1412 0130 |

| второй сорт | 21 1412 0140 |

| Азот газообразный технический несжатый: | 21 1412 0300 |

| первый сорт | 21 1412 0330 |

| второй сорт | 21 1412 0340 |

| Азот жидкий технический: | 21 1412 0200 |

| первый сорт | 21 1412 0230 |

| второй сорт | 21 1412 0240 |

| Азот газообразный особой чистоты: | 21 1412 0400 |

| первый сорт | 21 1412 0430 |

| второй сорт | 21 1412 0440 |

| Азот жидкий особой чистоты: | 21 1412 0500 |

| первый сорт | 21 1412 0530 |

| второй сорт | 21 1412 0540 |

| Азот газообразный повышенной чистоты: | 21 1412 0700 |

| первый сорт | 21 1412 0730 |

| второй сорт | 21 1412 0740 |

| Азот жидкий повышенной чистоты: | 21 1412 0800 |

| первый сорт | 21 1412 0830 |

| второй сорт | 21 1412 0840 |

(Измененная редакция, Изм. № 2,3).

2.1. Газообразный и жидкий азот принимается партиями. Партиейсчитают однородный по своим качественным показателям азот одной сменнойвыработки, сопровождаемый одним документом о качестве, при этом при перевозкеазота в цистернах или автореципиентах за партию принимается каждая цистерна илиавтореципиент.

Партией газообразного азота, транспортируемого потрубопроводу, считается любое количество азота, направляемого потребителю втечение 24 ч.

Каждая партия газообразного и жидкого азота должнасопровождаться документом о качестве, содержащим следующие данные:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

наименование и сорт продукта;

номер партии;

дату изготовления;

объем газообразного азота в кубических метрах, массу жидкогоазота в тоннах или килограммах (вычисленные в соответствии с рекомендуемым приложением 2);

результаты проведенных анализов или подтверждение осоответствии продукта требованиям настоящего стандарта;

обозначение настоящего стандарта;

номер цистерны жидкого азота.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.2. Для проверки изготовителем качества газообразногоазота, транспортируемого в баллонах, отбирают 2% баллонов от партии до 200баллонов и пять баллонов от партии более 200 баллонов.

2.3. Для проверки изготовителем качества жидкого азота пробуотбирают от каждой транспортной цистерны номинальной вместимостью 10 м3и более. При наполнении цистерн меньшей вместимостью или сосудов Дьюара пробуотбирают из стационарной емкости до наполнения партии или из разделительногоаппарата до и после наполнения партии.

Объем пробы жидкого азота не должен быть менее 2,5 дм3.

2.4. Для проверки потребителем качества газообразного азотаотбирают 2% баллонов от партии, но не менее двух баллонов при партии менее 100баллонов.

Для проверки потребителем качества жидкого азота пробуотбирают от каждой транспортной цистерны или 10% единиц продукции.

2.5. Для проверки изготовителем и потребителем качествагазообразного азота, транспортируемого в автореципиентах, пробу отбирают откаждого автореципиента.

2.6. Для проверки изготовителем и потребителем качествагазообразного азота, транспортируемого по трубопроводу, пробу отбирают не менееодного раза за 24 ч.

2.7. При получении неудовлетворительных результатов анализагазообразного или жидкого азота хотя бы по одному из показателей должнапроводиться повторная проверка на удвоенной выборке или удвоенном объеме пробот той же партии.

Результаты повторных анализов распространяются на всюпартию.

3.1. Методы отбора проб

3.1.1. Пробу газообразного азота из баллонов илиавтореципиента отбирают при давлении (14,7±0,5)МПа [(150±5) кгс/см2] или (19,6±1,0) МПа [(200±10) кгс/см2].

Пробу газообразного азота из баллона, автореципиента илитрубопровода отбирают непосредственно в прибор для анализа. Соединительные трубкиот места отбора пробы до прибора должны быть продуты не менее чем десятикратнымобъемом анализируемого азота.

Пробу газообразного азота из трубопровода отбирают с помощьюгазоотборной трубки из нержавеющей стали или другого коррозионно-стойкого материалас внутренним диаметром не менее 5 мм, введенной в трубопровод на глубину 1/3его диаметра.

Пробу газообразного азота для определения объемной доли водяных паров отбираютчерез трубку из нержавеющей стали, предварительно высушенную в сушильном шкафу.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

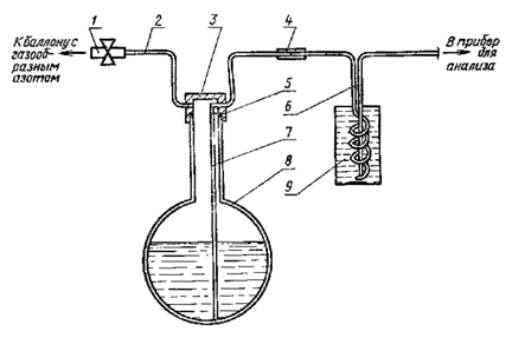

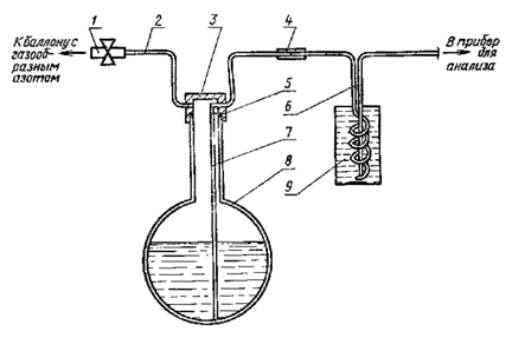

3.1.2. Пробу жидкого азота отбирают в установку (черт. 1), которая включает криогенный сосудтипа СК-6, рассчитанный на давление 0,03 МПа (0,3) (кгс/см2), скрышкой, снабженной двумя трубками, одна из которых доходит до дна сосуда,вторая - короткая, закрыта зажимом, и змеевиковый испаритель,изготовленный из трубки из нержавеющей стали длиной 500 мм с внутреннимдиаметром 1,5 мм, погруженный в сосуд с водой, или непосредственно в прибор дляанализа через испаритель. Испаритель присоединяют к открытому вентилю емкости сжидким азотом после появления в нем капель жидкого азота.

1 - трубка резиновая сзажимом; 2 - медная трубка 6 ´ 1 мм; 3 – крышка;4 - трубка резиновая; 5 - прокладка; 6 - испаритель;7 - трубка из нержавеющей стали 3 ´ 0,7 мм; 8 -криогенный сосуд; 9 - сосуд с водой

Черт. 1

Перед отбором пробы криогенный сосуд охлаждают небольшимколичеством (50-100 см3) анализируемого продукта. Неиспарившийсяостаток жидкости выливают из сосуда и сразу вливают в него пробу жидкого азота,заполняя сосуд примерно на 1/2 объема.

При открытом зажиме закрывают криогенный сосуд крышкой иприсоединяют к нему испаритель, погруженный в сосуд с нагретой водой (50-60)°С.Короткую трубку присоединяют к баллону с газообразным азотом, открытиемредукционного вентиля которого регулируют скорость поступления жидкого азота виспаритель.

Пробу жидкого азота для определения содержания механическихпримесей, влаги и масла отбирают в стеклянную колбу вместимостью 1000 см3.

(Измененнаяредакция, Изм. № 2, 3).

3.2. Определение объемной доли азота

Объемную долю азота (X) в процентах вычисляют поразности между 100 и содержанием примесей

Х=100 - (X1+ X2+ X3 +X4),

где Х1- объемная доля кислорода, %;

X2 - объемная доляводяного пара, %;

Х3 - объемнаядоля водорода, %;

X4 - объемная доля суммыуглеродсодержащих соединений в пересчете на СО2, %;

Примечание.При определении объемной доли азота в газообразном техническом азоте 1-го сортаобъемную долю водяного пара не учитывают.

(Измененная редакция,Изм. № 2, 3).

3.3. Определение объемной доликислорода в количестве до 0,5 %

Объемную долю кислорода определяют колориметрическимметодом, основанным на окислении одновалентной меди в двухвалентную. При этомбесцветный раствор медноаммиачного комплекса одновалентной меди окрашивается всиний цвет.

3.3.1. Аппаратура, реактивы и растворы:

колба 1-1000-2 по ГОСТ 1770-74;

бюретки 6-2-1 и 6-2-5 по ГОСТ 20292-74;

пипетка 2-1-10 поГОСТ 20292-74 или других типов вместимостью 10 см3;

пипетка 2-1-25 поГОСТ 20292-74 или других типов вместимостью 25 см3;

пипетка 1-1-2 по ГОСТ20292-74 или других типов вместимостью 2 см3;

цилиндр 1-250 по ГОСТ1770-74;

весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания200 г 2-го класса точности;

аммиак водный по ГОСТ 3760-79, растворы с массовой долей 25 и 4%;

аммоний хлористый по ГОСТ 3773-72;

аргон газообразный по ГОСТ 10157-79;

азот газообразный особой чистоты по настоящему стандарту;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72;

калий йодистый по ГОСТ 4232-74, раствор с массовой долей 10%;

кислота уксусная по ГОСТ 61-75, х. ч., ледяная;

крахмал по ГОСТ 10163-76, раствор с массовой долей 1%;

натрийсерноватистокислый (тиосульфат натрия) 5-водный по ГОСТ 27068-86, растворконцентрации с (Na2S2O3 .5H2O) =0,05 моль/дм3;

Проволока меднаякруглая электротехническая типа ММ, диаметром 0,8-2,5 мм;

медь однохлористая по ГОСТ 4164-79;

смазка для кранов;

аммиачный раствор однохлористой меди, готовят из расчета 12г однохлористой меди, 36 г хлористого аммония, 145 см3 растворааммиака с массовой долей 25 % на1000 см3 воды. Раствор готовят в бутыли вместимостью 5-10 дм3,заполненной спиралями из медной проволоки. В бутыль наливают воду и раствор аммиака,затем вносят навески хлористого аммония и однохлористой меди. Бутыль закрываютпробкой с двумя отводными трубками, одна из которых доходит до дна бутыли,вторая - короткая, не погружена в раствор.

Раствор продувают через длинную трубку аргоном или азотомособой чистоты до полного растворения солей и обесцвечивания раствора. Послеэтого раствор защищают от доступа воздуха с помощью резиновой камеры,заполненной инертным газом, или другими способами;

медь сернокислая по ГОСТ 4165-78, 0,05 моль/дм3раствор, готовят следующим образом: 12,484 г свежеперекристаллизованнойсернокислой меди растворяют в воде в колбе вместимостью 1000 см3.Для проверки титра переносят 25 см3 приготовленного раствора вконическую колбу, прибавляют 2-3 см3 уксусной кислоты и 10 см3раствора йодистого калия. Выделившийся йод оттитровывают раствором тиосульфатанатрия; в конце титрования (бледно-желтая окраска раствора) прибавляют 2-3 см3крахмала и титруют до исчезновения синей окраски.

Поправочный коэффициент (K1) для раствора сернокислоймеди вычисляют по формуле

,

,

где V1 - объем растворатиосульфата натрия концентрации точно 0,05 моль/дм3, см3;

25 - объемраствора сернокислой меди, взятый для анализа, см3.

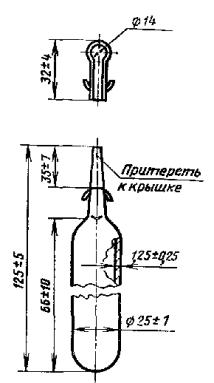

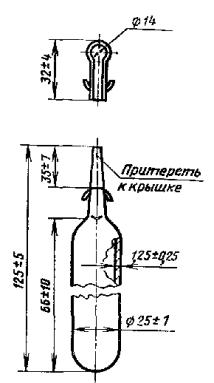

Образцовые растворыколориметрической шкалы готовят в пробирках (черт.2). В каждую пробирку наливают раствор сернокислой меди в количествах,указанных в табл. 2, и затем доводятобъем раствора до 25 см3растворомаммиака с массовой долей 4%.

Срок годности образцовых растворов - шесть месяцев.

Черт.2

Таблица 2

| Номер образцового раствора | Объем раствора сернокислой меди концентрации точно 0,05 моль/дм3, см3 | Объем кислорода в пробе, соответствующий окраске раствора, см3 | Номер образцового раствора | Объем раствора сернокислой меди концентрации точно 0,05 моль/дм3, см3 | Объем кислорода в пробе, соответствующий окраске раствора, см3 |

| 1 | 0,05 | 0,015 | 10 | 1,00 | 0,300 |

| 2 | 0,10 | 0,030 | 11 | 1,20 | 0,360 |

| 3 | 0,15 | 0,045 | 12 | 1,40 | 0,420 |

| 4 | 0,20 | 0,060 | 13 | 1,60 | 0,480 |

| 5 | 0,25 | 0,075 | 14 | 1,80 | 0,540 |

| 6 | 0,35 | 0,105 | 15 | 2,00 | 0,600 |

| 7 | 0,45 | 0,135 | 16 | 2,40 | 0,720 |

| 8 | 0,65 | 0,195 | 17 | 2,80 | 0,840 |

| 9 | 0,85 | 0,255 | 18 | 3,20 | 0,960 |

Примечание. Объем кислорода, эквивалентный 1 см3раствора сернокислой меди концентрации 0,05 моль/дм3, равен

при 20°С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.).

при 20°С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.).

Если концентрация растворасернокислой меди не точно 0,05 моль/дм3, то значения, приведенные вграфах 3 и 6, умножают на коэффициент K1.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

3.3.2. Описание прибора

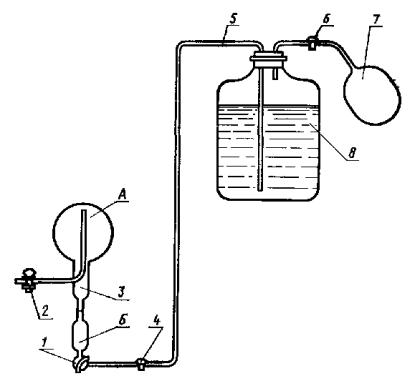

Установка для определениякислорода (черт. 3) состоит из сосуда дляанализа, бутыли со стеклянным сифоном для аммиачного раствора однохлористоймеди и пробирок с образцовыми растворами.

I - промывка поглотительным раствором крана икоммуникаций; II - ввод раствора вобъем Б; III - кран закрыт.

1 - кран серповидный; 2, 4, 6 - краны одноходовые; 3 -сосуд для анализа; 5 - сифон; 7 - камера резиновая,заполненная инертным газом; 8 - бутыль с поглотительнымраствором.

Черт. 3

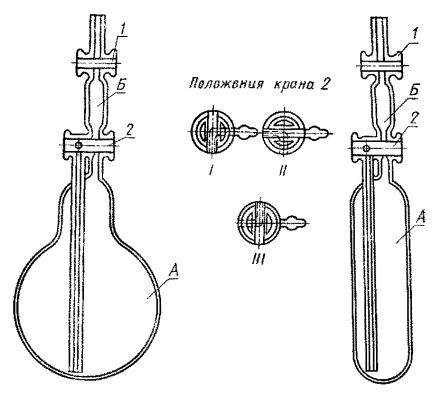

Сосуд для анализа типа СВ-7631М (черт. 4) имеет два объема А и Б,разделенные двухходовым краном 2, снабженным отростком для присоединенияк месту отбора пробы, и одноходовым краном 1 для введения в сосудпоглотительного раствора. Вместимость объема А от 100 до 5000 см3;вместимость объема Б около 25 см3.

Сосуд 3 (черт. 3)имеет серповидный кран 1 для введения поглотительного раствора в объем Би кран 2 для присоединения к месту отбора пробы. Объемы А и Бсоединены трубкой небольшого диаметра с круговой меткой, ограничивающейвместимость объема Б около 25 см3.

Вместимость объема А длясосудов всех типов определяют с погрешностью не более 0,1 см3 пообъему воды или ее массе.

I -соединение сосуда А с атмосферой; II - кран закрыт;

III - соединение сосуда Ас сосудом Б;

1 - одноходовой кран; 2 -двухходовой кран.

Черт. 4

В зависимости от объемной доли кислорода в анализируемомазоте используют сосуды вместимостью:

около 100 см3 - для газообразного и жидкого азотас объемной долей кислорода до 0,5 %;

не менее 1000 см3 - для газообразного азота собъемной долей кислорода до 0,005%;

не менее 5000 см3 - для газообразного и жидкогоазота с объемной долей кислорода до 0,001%.

(Измененная редакция, Изм. №2).

3.3.3. Проведение анализа

Краны 1 и 2 открывают и присоединяют сосуд дляанализа к месту отбора пробы. Продувают сосуд не менее чем десятикратнымобъемом анализируемого газа.

Уменьшив поток газа, закрывают кран 1,затем кран 2 и отсоединяют сосуд от места отбора пробы.

Давление газа в сосуде выравнивают с атмосферным быстрымповоротом крана 2, кончик которого предварительно погружают в воду.Отмечают барометрическое давление и температуру помещения.

Заполняют объем Б через кран 1 растворомоднохлористой меди, предварительно сливая из сифона первую порцию раствора.Закрывают кран 1.

Подбирают образцовый раствор равной окраски с окраскойраствора в объеме Б.

Раствор однохлористой меди переливают в объем А. Энергичновстряхивают сосуд до полного поглощения раствором кислорода из анализируемогогаза.

Возвращают раствор в объем Б и подбирают образцовыйраствор равной окраски с окраской раствора в объеме Б.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.3.4. Обработка результатов

Объемную долю кислорода (X1) в процентахвычисляют по формуле

,

,

где V2 - объемкислорода, соответствующий выбранному образцовому раствору до поглощениякислорода, см3;

V3- объемкислорода, соответствующий выбранному образцовому раствору после поглощениякислорода, см3;

Vп - объемгаза, взятый для анализа, см3, приведенный к 20°С и 101,3 кПа поформуле

Vп =V . K2,

где V - объем газа, взятый для анализа, равныйвместимости объема А, см3;

К2- коэффициент для приведения объема сухого газа к 20°С и 101,3 кПа,указанный в табл. 3.

,

,

где V4 -объем газа, взятый для анализа, см3, равный общей вместимостисосуда для анализа, включающей объемы А, Б и внутренний объемтрубки для отбора пробы до крана 2.

За результат анализапринимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений,расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное15 %.

Допускаемаяотносительная суммарная погрешность результата анализа ±30 % при доверительнойвероятности 0,95.

Таблица 3

| Температура, ºC | Показания барометра, кПа (мм рт. ст.) |

| 93,3 (700) | 94,6 (710) | 96,0 (720) | 97,2 (730) | 98,2 (740) | 100,0 (750) | 101,3 (760) | 102,6 (770) |

| Коэффициент K2 |

| 10 | 0,953 | 0,967 | 0,980 | 0,933 | 1,007 | 1,021 | 1,035 | 1,049 |

| 12 | 0,946 | 0,960 | 0,974 | 0,985 | 1,000 | 1,014 | 1,028 | 1,042 |

| 14 | 0,940 | 0,954 | 0,967 | 0,979 | 0,993 | 1,007 | 1,021 | 1,035 |

| 16 | 0,934 | 0,947 | 0,960 | 0,972 | 0,986 | 1,000 | 1,014 | 1,028 |

| 18 | 0,927 | 0,940 | 0,954 | 0,966 | 0,979 | 0,993 | 1,007 | 1,021 |

| 20 | 0,921 | 0,934 | 0,947 | 0,959 | 0,973 | 0,987 | 1,000 | 1,014 |

| 22 | 0,915 | 0,928 | 0,941 | 0,952 | 0,966 | 0,980 | 0,993 | 1,007 |

| 24 | 0,908 | 0,921 | 0,934 | 0,946 | 0,960 | 0,973 | 0,986 | 1,000 |

| 26 | 0,903 | 0,916 | 0,928 | 0,940 | 0,953 | 0,966 | 0,979 | 0,993 |

| 28 | 0,896 | 0,909 | 0,922 | 0,933 | 0,947 | 0,960 | 0,973 | 0,987 |

| 30 | 0,890 | 0,903 | 0,916 | 0,927 | 0,941 | 0,954 | 0,967 | 0,980 |

| 32 | 0,885 | 0,897 | 0,910 | 0,921 | 0,934 | 0,947 | 0,961 | 0,974 |

| 34 | 0,879 | 0,891 | 0,904 | 0,915 | 0,928 | 0,941 | 0,954 | 0,967 |

| 35 | 0,876 | 0,889 | 0,901 | 0,912 | 0,925 | 0,938 | 0,951 | 0,964 |

Допускается определение объемнойдоли кислорода в газообразном азоте, транспортируемом по трубопроводу,промышленными автоматическими газоанализаторами непрерывного действия по ГОСТ 13320-81.Погрешность измерения не должна превышать 10 отн. %.

Объемную долю кислорода допускается определятьмногошкальными приборами с гальванической ячейкой с твердым электролитом с относительной погрешностью измерений невыше 10 %. При этом объемная доля водорода и горючих примесей ванализируемом азоте не должна превышать 1 % от измеряемойобъемной доли кислорода.

При разногласиях в оценке объемной доли кислородаопределение проводить по методу, изложенному в п. 3.3.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

3.4. Определениеобъемной доли кислорода в количестве свыше 0,5 %

Объемную долю кислорода определяют абсорбционным методом поизменению объема пробы азота после поглощения кислорода щелочным растворомпирогаллола.

3.4.1. Реактивы, растворы и приборы:

вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72;

поглотительный раствор, готовят следующим образом: 44 гпирогаллола «А», растворяют в 132 см3 водного раствора гидроокисикалия с массовой долей 37%;раствор наливают в поглотительный сосуд газоанализатора и заливают тонким слоемвазелинового масла;

калия гидроокись, водный раствор с массовой долей 37%;

ланолин безводный;

масло вазелиновое;

жидкость запирающая, готовят растворением 61 г натриясернокислого кристаллического по ГОСТ 4171-76 или 27 г натрия сернокислогобезводного по ГОСТ 4166-76 и 10 г серной кислоты в 108 см3 воды.Жидкость подкрашивают добавлением нескольких капель раствора метиловогооранжевого;

метиловый оранжевый (индикатор) 0,1%-ный водный раствор;

кислота серная по ГОСТ 4204-77;

газоанализатор химический типа КГА;

цилиндр 1-250 по ГОСТ1770-74;

весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределомвзвешивания 200 г 2-го класса точности.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

3.4.2. Проведениеанализа

Анализ на приборетипа КГА проводят по ГОСТ 5439-76, при этом используют один поглотительныйсосуд, заполненный щелочным раствором пирогаллола.

(Новая редакция, Изм. № 3).

3.4.3. Обработкарезультатов

Объемную долю кислорода (X1) в процентахвычисляют по формуле

X1=100 - V,

где 100 -первоначальный объем азота, см3;

V - объем непоглощенныхгазов, см3.

За результат анализапринимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений,абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение,равное 0,2%.

Допускаемаяабсолютная суммарная погрешность результата анализа ±0,2% при доверительнойвероятности 0,95.

Допускается определение содержания кислорода в газообразномазоте, транспортируемом по трубопроводу и наполняемом в баллоны или автореципиентыпромышленными автоматическими газоанализаторами непрерывного действия по ГОСТ13320-81. Погрешность измерения не должна превышать 10 % отн.

При разногласиях в оценке объемной доли кислородаопределение проводить по методу, изложенному в п.3.4.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

3.5. Определение объемной доли водяного пара вгазообразном азоте

3.5.1. Аппаратура

Влагомеры газовкулонометрические, рассчитанные на измерение микроконцентраций водяногопара (типа «Байкал-3» и др.), с относительной погрешностью измерения не выше 10% в области измерений от 0 до 20 млн-1 (ppm) и не выше 5% при более высокихконцентрациях.

3.5.2. Проведениеанализа

Кулонометрическийметод основан на непрерывном количественном извлечении водяного пара изиспытуемого газа гигроскопичным веществом и одновременном электролитическомразложении извлекаемой воды на водород и кислород, при этом ток электролизаявляется мерой концентрации водяного пара.

Прибор соединяют сточкой отбора трубкой из нержавеющей стали. Расход газа устанавливают (50±1) см3/мин.Переключатель диапазонов измерения устанавливают так, чтобы показанияприбора были в пределах второй трети измерительной шкалы, градуированной вмиллионных долях (ppm).Ток электролиза измеряется микроамперметром.

Температура баллона санализируемым газом должна быть не ниже 15ºС. Анализ проводят поинструкции, прилагаемой к прибору.

3.5.3. Обработкарезультатов

Объемную долюводяного пара (X3) в млн-1 определяют в соответствиис установившимися показаниями прибора.

Допускаетсяопределять объемную долю водяного пара конденсационным методом, приведенным в приложении 1.

При разногласиях воценке объемной доли водяного пара анализ проводят кулонометрическимметодом.

(п. 3.5новая редакция, Изм. № 3).

3.6. Определение содержаниякапельной влаги в газообразном азоте 2-го сорта

Баллон, наполненный азотом, устанавливают вентилем вниз ичерез 10 мин приоткрывают вентиль. При этом в вентиле не должна появлятьсявода.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.7. Определение содержаниямасла в газообразном азоте

3.7.1. Материалы, и приборы:

вата медицинская гигроскопическая по ГОСТ 5556-81;

трубка стеклянная длиной 10-11 см, диаметром 1,6 см соттянутым концом;

трубка стеклянная диаметром 0,5-0,6 см;

реометр типа РДС поГОСТ 9932-75 или счетчик газовый барабанный типа РГ-700.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.7.2. Проведениеанализа

100 см3 азота пропускают со скоростью 2-3 дм3/минчерез стеклянную трубку диаметром 1,6 см, в которую вложен тампон изгигроскопической ваты. Узкий конец трубки длиной 2-3 см, диаметром 0,5-0,6 смсоединяют резиновой трубкой с реометром или счетчиком газа. Второй широкийконец трубки закрывают резиновой пробкой со вставленной в нее стекляннойтрубкой диаметром 0,5-0,6 см, которую присоединяют к баллону с азотом.

Газообразный азот соответствует требованиям настоящегостандарта, если на тампоне не образуется масляного пятна.

3.8. Определение содержания масла, механических примесей ивлаги в жидком азоте

3.8.1. Посуда иреактивы:

колбы по ГОСТ25336-82, вместимостью 1000 см3;

цилиндры мерные по ГОСТ 1770-74, вместимостью 10 см3;

пробирки по ГОСТ25336-82, вместимостью 20 см3;

часы песочные на 5 мин;

вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72;

кислота уксусная по ГОСТ 61-75, х. ч., ледяная;

эфир этиловый.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3.8.2. Проведение анализа

В сухую обезжиренную колбу наливают 1 дм3 азота.Медленно испаряют азот и отогревают колбу до комнатной температуры. Навнутренней поверхности колбы не должно быть твердых частиц и капель воды.

Для определения содержания масла наливают в колбупоследовательно 2 см3 эфира и 2 см3 уксусной кислоты,смывают дно и стенки колбы и выливают раствор в пробирку для анализа. Затем краствору добавляют 5 см3 воды.

В контрольную пробирку наливают 8 см3 воды. Через5 мин сравнивают мутность раствора и воды на черном фоне. При отсутствии маслапрозрачность раствора должна соответствовать прозрачности воды в контрольнойпробирке.

3.9. Определение объемной доли водорода

3.9.1. Аппаратура

Многошкальныегазоанализаторы с гальванической ячейкой с твердым электролитом типа «Лазурит»или другие с относительной погрешностью не выше 10%.

3.9.2. Проведение анализа

Принцип работыгазоанализатора основан на реакции взаимодействия водорода с кислородом вреакторе при высокой температуре в присутствии катализатора, измерении спомощью кулономерического чувствительного элемента количества образовавшейся в результате этойреакции влаги и последующем определении остаточного количества водорода спомощью твердоэлектролитного чувствительного элемента.

Подготовка к анализуи его проведение выполняются согласно инструкции по эксплуатации прибора.

3.9.3. Обработкарезультатов

Объемную долюводорода (X3) в процентах определяют в соответствии сустановившимися показаниями прибора.

Объемную долюводорода допускается определять газоадсорбционным хроматографическим методом сприменением хроматографа с высокочувствительным детектором по теплопроводностис порогом чувствительности по водороду не выше 0,2 млн-1.

За результат анализапринимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений,расхождение между наиболее отличающимися значениями которых не должно превышатьдопускаемое расхождение, равное 15%.

При разногласиях воценке объемной доли водорода анализ проводят на газоанализаторетипа «Лазурит».

3.10. Определение объемной доли суммы углеродсодержащихсоединений

Объемную долю суммыуглеродсодержащих соединений в пересчете на CH4 определяют газохроматографическим методом спредварительным гидрированием окиси и двуокиси углерода.

3.10.1. Аппаратура,материалы и реактивы

хроматограф спламенно-ионизационным детектором с порогом чувствительности по пропану не выше2,5.10-8 мг/с;

реактор-трубка изнержавеющей стали диаметром от 3 до 5 мм, длиной 100-300 мм, наполненнаякатализатором, помещенная в печь, рассчитанную на нагревание до 500 °С;

вспомогательноеоборудование для хроматографического анализа;

лупа измерительная поГОСТ 25706-83, 16Х, с ценой деления 1 мм;

линейка металлическаяпо ГОСТ427-75;

набор сит типа СП-200или сита аналогичного типа;

шприцы медицинскиеинъекционные типа Рекорд по ГОСТ 22967-90 вместимостью 1; 10 см3;

секундомермеханический;

расходомер пенный;

азот по настоящему стандартугазообразный «особой чистоты» дополнительно очищенный от углеродсодержащихсоединений до объемной доли не более 0,0001 %;

водород техническийпо ГОСТ 3022-80 марки А и Б, дополнительно очищенный от углеродсодержащихсоединений до объемной доли не более 0,0001 %;

воздух сжатый по ГОСТ17433-80, класс загрязненности не выше 2-го;

метан газообразныйчистый с объемной долей основного вещества не менее 99,6 %;

азот жидкийтехнический по настоящему стандарту;

никель (II)азотнокислый 6-водный по ГОСТ 4055-78;

окись меди по ГОСТ16539-79;

ангидрон;

силикагельтехнический мелкопористый по ГОСТ 3956-76, фракция с частицамиразмером 0,5-1 мм;

цеолит синтетическийСаХ или NaX фракция с частицамиразмером от 0,25 до 0,6 мм;

смеси поверочныегазовые с объемной долей метана в воздухе 2,5 млн-1и 7,5 млн-1 - ГСО № 3896-87; 10 млн-1- ГСО № 3897-87 по Госреестру;

смесь поверочнаягазовая с объемной долей двуокиси углерода в азоте 15 млн-1,20 млн-1, 25 млн-1- ГСО 3744-87; 50 млн-1 - ГСО 3746-87 по Госреестру;

вода дистиллированнаяпо ГОСТ 6709-72.

3.10.2. Подготовкак анализу

Устанавливают вхроматографе газохроматографическую колонку, не заполненную адсорбентом(длиной не более 1м).

Катализатор для наполненияреактора готовят следующим образом. Высушивают силикагель при 180-200 °С втечение 4 ч в сушильном шкафу, помещают в фарфоровую чашку и заливают растворомазотнокислого никеля (на 20 г адсорбента около 10 г Ni(NO3)2.6H2O), растворенного в воде. Адсорбент должен бытьполностью погружен в раствор. Избыток растворителя выпаривают. Массупрокаливают при температуре 600-800 °Cдо прекращения выделения окислов азота, затем охлаждают, наполняют реактор,присоединяют его к хроматографу и восстанавливают образовавшуюся окись никелядо металлического никеля в токе водорода (расход 60 см3/мин) при400-500 °С в течение 4 ч.

Активностькатализатора проверяют с помощью поверочной газовой смеси двуокиси углерода вазоте. В реакторе, присоединенном с помощью тройника к газохроматографическойколонке (на выходе газа), двуокись углерода гидрируют водородом при 450-500 °C до метана. Пик метана фиксируетсяпламенно-ионизационным детектором. По высоте пика метана определяют объемнуюдолю двуокиси углерода и сравнивают ее с номинальным содержанием двуокисиуглерода в смеси. Допускаемое расхождение результатов - не более 5 %.

Дополнительнуюочистку водорода проводят в двух колонках, первая из которыхнаполнена ангидроном, вторая - высушенным и прокаленным синтетическим цеолитом.Вторая колонка охлаждается жидким азотом. Дополнительная очистка азота - окисьюмеди при температуре 700-750 °Cс последующим удалением влаги и двуокиси углерода в двух колонках, как указановыше.

3.10.3. Градуировкахроматографа

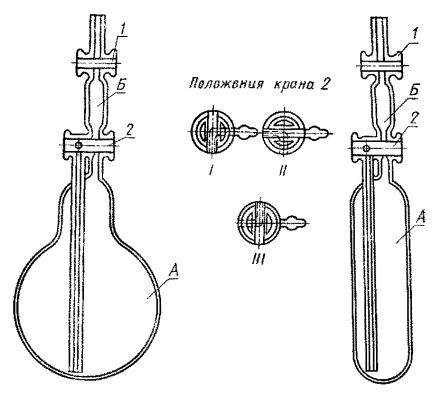

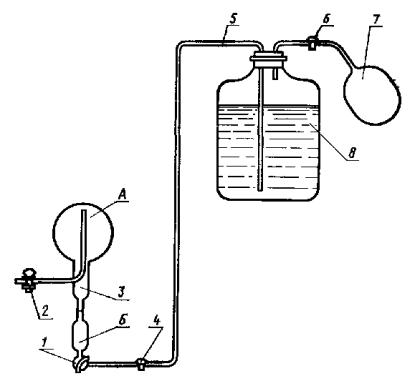

Хроматографическуюустановку (черт. 5) градуируют методомабсолютной градуировки, используя для этого поверочные газовые смеси. Похроматограммам поверочных газовых смесей строят градуировочный графикзависимости высоты пика метана в миллиметрах, приведенной к чувствительностирегистратора M1, отобъемной доли метана в процентах.

1 - баллон с анализируемыйгазом; 2 - баллон с газом-носителем; 3 - редуктор баллона; 4 -вентиль тонкой регулировки; 5 - дозатор; 6 - газохроматографическаяколонка; 7 - реактор; 8 - детектор пламенно-ионизационный; 9 -измерительный прибор

Черт. 5

Условия градуировкиследующие: расход газа-носителя азота - 30-60 см3/мин, водорода -30-40 см3/мин, воздуха - 250-300 см3/мин, доза градуировочнойсмеси - 1-2 см3. Чувствительность регистратора устанавливаютопытным путем в зависимости от состава градуировочной смеси и типахроматографа.

Градуировочный графикстроят по средним значениям высоты пиков метана, рассчитанных порезультатам не менее трех параллельных определений.

Градуировку проверяют один раз в три месяца.

3.10.4. Проведение анализа

Пробу анализируемогогаза вводят в хроматограф с помощью дозатора. Температура реактора 450-500 °С.Расход газа-носителя, водорода и воздуха должен быть идентичен принятому приградуировке прибора.

Чувствительностьрегистратора выбирают такой, чтобы пик определяемой примеси был максимальным впределах диаграммной ленты регистратора.

3.10.5. Обработкарезультатов

Объемную долю суммыуглеродсодержащих соединений в пересчете на CH4 (Х4) в процентах определяют по градуировочномуграфику по высоте пика метана, приведенной к чувствительностирегистратора M1.

За результат анализапринимают среднее арифметическое результатов трех параллельныхопределений, расхождение между наиболее отличающимися значениями которых непревышает допускаемое расхождение, равное 15 %.

Допускаемаяотносительная суммарная погрешность результата анализа ±25 % при доверительнойвероятности 0,95.

(п.п. 3.9,3.10 новая редакция, Изм. № 3).

3.11. Объемную долю кислорода и суммы углеродсодержащихсоединений в пересчете на СH4допускается определять газоадсорбционным хроматографическим методом сприменением хроматографа с высокочувствительным детектором с порогомчувствительности по каждой определяемой примеси не выше 0,1 ppm.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

4.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранениегазообразного и жидкого технического азота, азота повышенной чистоты и азотаособой чистоты - по ГОСТ 26460-85, при этом:

номинальное давление азота при 20°С в баллонах иавтореципиентах (15,0±0,5) МПа (150±5) кгс/см2) или (20,0±1,0) МПа(200±10) кгс/см2);

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

4.2-4.6. (Исключены, Изм. № 2).

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие качествагазообразного и жидкого азота требованиям настоящего стандарта при соблюденииусловий хранения и транспортирования.

5.2. Гарантийный срок хранения газообразного азота - 18 мес.со дня изготовления продукта.

5.1-5.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

6.1. Азот нетоксичен, невзрывоопасен.

6.2. Накопление газообразного азота вызывает явление кислороднойнедостаточности и удушья. Содержание кислорода в воздухе рабочей зоны должнобыть не менее 19% (по объему).

6.3. Жидкий азот - низкокипящая жидкость, которая можетвызвать обмораживание кожи и поражение слизистой оболочки глаз. При отборе пробжидкого азота необходимо работать в защитных очках.

6.4. При повышении в жидком азоте содержания кислорода до30% (по объему) (например, в результате испарения жидкого азота) возможнообразование пожаро-, взрывоопасных смесей с органическими веществами. Поэтому вваннах или других открытых сосудах, предназначенных для проведения работ всреде жидкого азота, присутствие масел, органических растворителей и другихпожаро-, взрывоопасных веществ недопустимо.

Перед использованием и проведением работ с применениемжидкого азота должна проводиться проверка содержания в нем кислорода.

Слив жидкого азота должен проводиться в специальноотведенных местах, не имеющих покрытий из асфальта, дерева или другихорганических материалов.

6.5. Перед проведением ремонтных работ илиосвидетельствованием бывшей в эксплуатации транспортной или стационарнойемкости жидкого азота ее необходимо отогреть до температуры окружающей среды ипродуть воздухом.

Начинать работать разрешается только после того, каксодержание кислорода внутри цистерны и оборудования будет не менее 19% (пообъему).

6.6. При работе в атмосфере азота необходимо пользоватьсяизолирующим кислородным прибором или шланговым противогазом.

1. Объемную долюводяного пара определяют приборами конденсационного типа с пороговойчувствительностью не выше 1,5 млн-1.

Относительнаяпогрешность прибора не должна превышать 10 %.

Метод основан наизмерении температуры насыщения газа водяным паром при появлении росы наохлажденной зеркальной поверхности.

Анализ проводят поинструкции, приложенной к прибору.

Объемную долю водяного пара в соответствии с найденной температуройнасыщения определяют по таблице.

| Объемная доля водяного пара, млн-1 (ppm) | Температура насыщения, ºC | Объемная доля водяного пара, млн-1 (ppm) | Температура насыщения, ºC |

| 2,55 | -70 | 23,4 | -54 |

| 3,44 | -68 | 31,1 | -52 |

| 4,60 | -66 | 39,4 | -50 |

| 6,10 | -64 | 49,7 | -48 |

| 8,07 | -62 | 63,2 | -46 |

| 10,6 | -60 | 80 | -44 |

| 14,0 | -58 | 101 | -42 |

| 18,3 | -56 | 127 | -40 |

Примечание. Объемная доля, равная 1 млн-1, соответствует1. 10-4 %.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. Объемгазообразного азота в стальном баллоне (Vп) в м3 при20°С и 101,3 кПа вычисляют по формуле

Vп =K . Vб ,

где Vб - вместимость баллона, дм3. В расчетах принимаетсясреднестатистическая величина вместимости баллонов не менее чем из 100 шт.;

К - коэффициент для вычисления объема газа в баллоне, учитывающийсжимаемость азота, давление и температуру газа в баллоне, вычисляют по формуле

,

,

где Р - давление газа в баллоне, измеренноеманометром, кгс/см2;

0,968 - коэффициент пересчета техническихатмосфер (кгс/см2) в физические атмосферы;

t - температура газа в баллоне при измерении давления, °С;

Z - коэффициент сжимаемости азота при температуре t°С, указанный в таблице.

| Давление, МПа, (кгс/см2) | Температура, °С |

| -50 | -25 | 0 | 20 | 25 | 50 |

| Коэффициент сжимаемости азота |

| 10(100) | 0,905 | 0,918 | 0,985 | 1,001 | 1,005 | 1,018 |

| 14,5(145) | 0,93 | 0,95 | 1,001 | 1,02 | 1,023 | 1,037 |

| 20,4 (200) | 0,958 | 0,968 | 1,035 | 1,053 | 1,06 | 1,076 |

Например, при поставкегазообразного азота в баллонах по ГОСТ 949-73 вместимостью 40 дм3количество газа в баллоне при рабочем давлении 150 кгс/см2 при 20°Ссоставляет

.

.

2. Количество жидкого азота, отпускаемого потребителю в транспортныхцистернах, определяют по указателю уровня жидкого азота (УЖА) в тоннах.

При переводе массыжидкого азота в м3 газообразного азота при 20°С и 101,3 кПапользуются формулой

,

,

где т - масса жидкого азота, т;

1,165 - плотность газообразного азота, кг/м3.

Приложение 3 - исключено.

(Измененная редакция, Изм. №3).

СОДЕРЖАНИЕ

Новости

Библиотека

Soft по ОТ и ПБ

Консультации

Агрегатор

Услуги

Форум

Золотой фонд

ССОТ

CHAT-OT

.webp)