3.2.7. Битумныегрунтовки изготавливаются из битума, растворенного в бензине в соотношении 1:3по объему или 1:2 по массе. Составы битумных грунтовок в зависимости от сезонананесения (для летнего времени, для зимнего времени) приведены в табл. 11. Битумно-полимерные иполимерные грунтовки допускается применять при условии обеспечения требованийне ниже чем для грунтовок ГТ-754 ИН и ГТП-820.

Таблица 11

| Типы грунтовок | Состав грунтовки |

| Битумная грунтовка для летнего времени | Битум БН 90/10 или БН 70/30 по

ГОСТ 6617-76

или битум БНИ-V по

ГОСТ 9812-74

Бензин неэтилированный авиационный Б-70 по ГОСТ 1012-72 или автомобильные бензины А-72, А-76 по ГОСТ 2084-77 |

| Битумная грунтовка для зимнего времени | Битум БН 70/30 по

ГОСТ 6617-76

или битум БНИ-IV или БНИ-V по

ГОСТ 9812-74

Бензин неэтилированный авиационный Б-70 по ГОСТ 1012-72 |

Примечание. Если в зимнийпериод изоляция труб проводится в помещении с температурой не ниже 283 К(100°С) на поточных линиях, оборудованных устройствами для сушки грунтовки,допускается применять битумную грунтовку для летнего времени.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.2.8.Битумно-резиновые мастики должны удовлетворять требованиям ГОСТ15836-79.

Состав итребования к физико-механическим свойствам битумно-полимерных мастик приведеныв табл. 12 и 13.

Таблица 12

Состав битумных мастик

| Мастика | Битум БНИ-IV по

ГОСТ 9812-74

или БН-70/30 по

ГОСТ 6617-76

| Битум БНИ-V по

ГОСТ 9812-74

или БН-90/10 по

ГОСТ 6617-76

| Масло зеленое* или масло осевое по ГОСТ 610-72 | Атактический полипропилен* | Доломитизированный или асфальтовый известняк доломит по ГОСТ 8267-82 | Асбест хризотиловый по ГОСТ 12871-67 сорт 7 | Тальк-магнезит молотый сортов I, II по ГОСТ 21235-75 или тальк А сортов I, II по ГОСТ 19729-74 | Низкомолекулярный полиэтилен* |

| Битумно-атактическая | 95 | - | - | 5 | - | - | - | - |

| Битумно-минеральная марки: |

|

|

|

|

|

|

|

|

| I | 75 | - | - | - | 25 | - | - | - |

| II | - | 75 | - | - | 25 | - | - | - |

| III | 70 | - | 5 | - | 25 | - | - | - |

| IV | - | 75 | 3 | - | 22 | - | - | - |

| Битумно-тальковая марки: |

|

|

|

|

|

|

|

|

| I | 80-85 | - | - | - | - | - | 20-15 | - |

| II | - | 80-85 | - | - | - | - | 20-15 | - |

| III | 80-82 | - | 3 | - | - | - | 17-15 | - |

| IV | - | 80-82 | 3 | - | - | - | 17-15 | - |

| Битумно-асбополимерная | 87-90 | - | - | - | - | 10-7 | - | 3 |

Примечание.Мастику марок III и IV применяют для проведения работ в зимнее время.

Таблица 13

Физико-механические свойства битумных мастик

| Мастика | Температура размягчения, °С, не менее, по

ГОСТ 11506-73

| Глубина проникания иглы, 0,1 мм, не менее, при 25°С по

ГОСТ 11501-78

| Растяжимость, см, не менее, при 25°С по

ГОСТ 11505-75

| Вспенивание |

| Битумно-атактическая* | 80 | 14 | 1,5 | Не допускается |

| Битумно-минеральная* марки: |

|

|

|

|

| I | 75 | 20 | 3,0 | То же |

| II | 95 | 10 | 1,5 | То же |

| III | 67 | 20 | 3,0 | То же |

| IV | 80 | 10 | 2,0 | То же |

| Битумно-тальковая* марки: |

|

|

|

|

| I | 75 | 20 | 3,0 | - |

| II | 95 | 10 | 1,5 | - |

| III | 67 | 20 | 3,0 | - |

| IV | 80 | 10 | 2,0 | - |

| Битумно-асбополимерная * | 75 | 14 | 2,0 | - |

Примечание.Температура размягчения битумных мастик должна быть выше температурытранспортируемого по трубопроводу продукта не менее чем на 25°С.

(Измененная редакция, Изм. .№ 2).

3.2.9. Вкачестве материала для армирующей обмотки следует применять стеклохолст ВВ-К*,ВВ-Г* или стеклохолст других марок, соответствующий основным показателям,установленным в нормативно-технической документации на ВВ-К и ВВ-Г.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2.10. Намагистральных трубопроводах выбор типа защитного покрытия осуществляется взависимости от условий прокладки сооружения по ГОСТ25812-83.

Изоляционныепокрытия усиленного тина на подземных стальных групповых и межхозяйственныхводопроводах следует применять независимо от удельного электросопротивлениягрунта на трубопроводах диаметром 1020 мм и более и на всех трубопроводах вслучаях прокладки их:

в почвахКазахстана, Средней Азии и юга Европейской части, (южнее 50-й параллелисеверной широты);

в засоленныхпочвах любого района страны (солончаках, солонцах, солодях, такырах, сорах идр.);

в болотистых,заболоченных и поливных почвах любого района страны;

на подводныхпереходах и в поймах рек, а также на переходах через железные и автомобильныедороги и по 20 м от насыпей;

на пересеченияхс различными трубопроводами и по 10 м от них;

на участкахпромышленных и бытовых стоков, свалок мусора и шлака;

на участкахвлияния блуждающих токов.

Во всехостальных случаях применяются изоляционные покрытия нормального типа.

Примечание. Еслипо трассе трубопровода встречается необходимость чередования нормальной иусиленной изоляции, следует применять однотипную усиленную изоляцию.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.2.11.Битумно-резиновые мастики следует применять для изоляции газопроводов диаметромне более 820 мм и температуре транспортируемого газа не выше 40°С.

Применениебитумно-резиновых мастик для изоляции нефте-продуктопроводов устанавливаетсянормативно-технической документацией.

3.2.12. Защитныепокрытия из порошковых полимерных материалов должны наноситься на трубы в цехахтрубопрокатных или специализированных заводов. При этом изоляция стыка, производимаяв трассовых условиях, должна соответствовать требованиям к изоляции основногосооружения.

Примечание.Требования к изоляции, изготовленной в заводских условиях, определяютсянормативно-технической документацией.

3.2.13.Структура каменноугольных защитных покрытий весьма усиленного типа приведена в табл. 13а, а физико-механическиесвойства каменноугольной мастики «Катизол»* - в табл. 13б.

Таблица 13а

Структура защитного покрытия весьма усиленного типа наоснове каменноугольной мастики и последовательность нанесения слоев

| Слой покрытия | Толщина слоя покрытия, мм | Общая толщина покрытия, мм |

| Каменноугольная грунтовка «Катилак»* | Не нормируется | 4,5-6,0 |

| Каменноугольная мастика «Катизол»* | 1,5-2,0 |

| Армирующая обмотка из стеклохолста | He нормируется |

| Каменноугольная мастика «Катизол»* | 1,5-2,0 |

| Армирующая обмотка из стеклохолста | He нормируется |

| Каменноугольная мастика «Катизол»* | 1,5-2,0 |

| Наружная обертка (1 слой) | В зависимости от материала, в общую толщину покрытия не входит |

Примечание. Вкачестве материала для армирующей обмотки применяют стеклохолст ВВ-К*, ВВ-Г*или стеклохолсты других марок, соответствующие основным показателям,установленным в нормативно-технической документации на стеклохолсты ВВ-К* иВВ-Г*.

Таблица 13б

Требования к физико-механическим свойствам каменноугольноймастики «Катизол»

| Наименование показателя | Норма |

| Температура размягчения, °С, по

ГОСТ 11506-73

| 75-90 |

| Глубина проникания иглы при 25°С, 0,1 мм, по

ГОСТ 11501-78

| 10-30 |

| Растяжимость при 25°C, см, не менее по

ГОСТ 11505-75

| 1,5 |

(Измененнаяредакция, Изм. № 2).

3.2.14. (Исключен, Изм. № 2).

3.2.15.Полиэтиленовые покрытия стальных труб, используемых при температурах до 333 К(60°С), наносимые в заводских условиях методом экструзии или напыления, должныиметь минимальную толщину слоя в соответствии с требованиями табл. 15.

Таблица 15

Требования по толщине полиэтиленовых покрытий

| Внутренний диаметр трубы, мм | Минимальная толщина слоя покрытия типа, мм |

| усиленного | весьма усиленного |

| экструдированного | напыленного | экструдированного | напыленного |

| Менее 100 | 1,8 | 1,6 | 2,5 | 2,3 |

| От 100 до 250 | 2,0 | 1,8 | 2,5 | 2,3 |

| От 250 до 500 | 2,2 | 2,0 | 3,0 | 2,5 |

| От 500 до 1020 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 |

| 1020 и более | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 |

Примечание. Надусилением сварного шва минимальная толщина слоя для труб с внутренним диаметромдо 1020 мм должна быть 2,0 мм; для труб 1020 мм и более - 2,5 мм.

3.2.16. Покрытияиз полиэтилена по ГОСТ 16337-77 наносят методом экструзии, а по ГОСТ 16338-77 -методом напыления.

Покрытия должныудовлетворять требованиям табл. 16.

Таблица 16

Требования к полиэтиленовым покрытиям

| Наименование показателя | Норма |

| Электрическое напряжение при контроле сплошности покрытия при условии отсутствия пробоя, кВ на 1 мм толщины покрытия | 5,0 |

| Адгезия к стальной поверхности Н/см (кгс/см), не менее | 35,0 (3,5) |

| Прочность при ударе на 1 мм толщины покрытия, Дж (кгс∙см), не менее | 5,0 (50,0) |

| Удельное сопротивление, Ом∙м2, не менее | 1,0.108 |

3.2.15, 3.2.16. (Измененнаяредакция, Изм. № 2).

3.2.17. (Исключен, Изм.№ 2).

3.2.18. Составыэмали этиноль, используемой в качестве защитного покрытия весьма усиленноготипа, приведены в табл. 18. Общаятолщина покрытия должна быть не менее 0,6 мм.

Таблица 18*

Состав эмали этиноль

| Наименование компонента | Массовая доля компонента, % |

| Лак этиноль*, содержащий не менее 43% сухих веществ | 64 |

| Асбест хризотиловый по ГОСТ 12871-67, сорт 7 | 36 |

* Таблица 17 исключена.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.2.19. Для подземных стальных емкостей в качестве защитногопокрытия следует применять защитные покрытия весьма усиленного типа всоответствии с требованиями п. 3.2.2.

В качествеармирующей обмотки допускается применять бризол по ГОСТ 17176-71, пленки ПДБ*.

Общая толщинапокрытая должна быть не менее 9,0 мм.

(Измененнаяредакция, Изм. № 1, 2).

3.2.20. Нагазопроводах с давлением до 12 кгс/см2, предназначенных длягазоснабжения городов, населенных пунктов в сельской местности и промышленныхпредприятий, прокладываемых вне территории городов и населенных пунктов,применяются защитные покрытия весьма усиленного типа, а в случае прокладкигазопроводов в грунтах высокой коррозионной активности - катодная поляризация.

(Измененнаяредакция, Изм. № 2).

3.2.21. Защитныепокрытия для стальных трубопроводов, прокладываемых на территории городов идругих населенных пунктов, должны наноситься в цеховых условиях с обеспечениемтребований по толщине покрытия в соответствии с его структурой.

Нанесениезащитных покрытий на стальные трубопроводы непосредственно на месте их укладкидопускается в следующих случаях:

при ремонтныхработах на действующих трубопроводах;

при изоляциисварных стыков и мелких фасонных частей;

при исправлениимест повреждений защитного покрытия в процессе монтажа трубопровода;

при изоляционныхработах с применением липких лент непосредственно перед укладкой труб втраншею.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2.22. Притранспортировании, хранении и укладке изолированных труб и секций должны бытьпредусмотрены специальные меры по предохранению защитных покрытий отповреждений.

Таблица 19

Область применения защитных покровов кабелей в зависимостиот условий прокладки и наличия механических воздействий

| Условия прокладки кабелей | Типы защитных покровов для |

| оболочек кабеля, не подвергающегося значительным растягивающим усилиям | оболочек кабеля, подвергающегося значительным растягивающим усилиям |

| Свинцовая | Алюминиевая | Стальная гофрированная | Неметаллическая | Без оболочки | Свинцовая | Алюминиевая | Неметаллическая | Без оболочки |

| В земле (траншеях) | Б | Бл, БлШп, Шв, Б2л, Шп, Бп | Шв, Шп | БГ, БбГ | БбШв, БбШп | П | Пл | Па | ПбШп |

| В каналах и тоннелях | БГ, Г, Шп | БлГ, Шв, Б2лШв | Шв | БГ, БбГ | БбШв, БбШп | ПГ | ПлГ, ПлШв | ПГ | ПбШв |

| В каналах и тоннелях в коррозионноактивной среде | БлГ, Б2лГ, Б2лШв, БШв, Шв, БлШв, Шп | Б2лГ, Шв, БвШв, Б2лШв, БлШв | Шв | - | БбШв, БбШп | ПГл, П2лГ, П2лШв, ПШв | П2лГ, ПлШв | ПГ | ПбШв |

| В телефонных тоннелях, канализации, в коллекторах | БГ | Шп, БлШп, БШп, БпГ, БпШп | Шп | БГ, БбГ | БбШв, БбШп | - | - | - | - |

| В шахтах | Бн, БШв | - | - | - | - | Плн, Пн, ПШв | - | - | ПбШв |

| В жароопасных и взрывоопасных шахтах в коррозионноактивной среде | Блн, Б2лн, Б2лШв | - | - | - | - | Плн, П2лШв, П2лн | - | - | ПбШв |

| Под водой через судоходные реки и водоемы | - | - | - | - | - | К, Кл | КпШп, Кп | - | - |

| Под водой через несудоходные реки и водоемы | БпШп | - | - | - | - | К, Кл | КпШп, Кп | - | - |

Примечание.Буквенное обозначение характеризует конструкцию защитного покрова кабеля всоответствии с ГОСТ7006-72.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.2.23. Сварныестыки труб, фасонные части (гидрозатворы, конденсато-сборники, колена) и местаповреждений защитного покрытия изолируют теми же материалами, что итрубопроводы, или полимерными липкими лентами.

При применениибитумно-полимерных, битумно-резиновых или битумно-минеральных защитных покрытийвесьма усиленного типа армирующую обмотку применяют по п. 3.2.19.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.2.24. (Исключен, Изм. № 2).

3.2.25. Типзащитного покрова кабелей связи должен выбираться в зависимости от условийпрокладки кабеля и наличия механических воздействий в соответствии стребованиями табл. 19. Защитныепокровы на муфтах по своим изолирующим свойства должны соответствоватьизолирующим свойствам покрова основного сооружения.

3.2.26. Кабели сголыми свинцовыми оболочками должны прокладываться в неметаллических трубах,блоках, каналах, коллекторах и туннелях. Прокладка кабелей с голыми свинцовымиоболочками непосредственно в грунте не допускается.

3.3. Требования к электрохимической защите подземныхметаллических сооружений

3.3.1. (Исключен, Изм.№ 2).

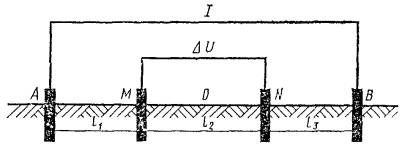

3.3.2. Катоднаяполяризация металлических подземных сооружений должна осуществляться такимобразом, чтобы создаваемые на всей поверхности этих сооружений поляризационные потенциалы(по абсолютной величине) были не менее значений, указанных в табл. 20, и не более значений,указанных в табл. 21. Общий перерывв работе электрохимической защиты допускается не более 10 сут. в течение года.

Таблица 20

Величины минимальных поляризационных (защитных) потенциалов

| Металл сооружения | Значения минимальных поляризационных (защитных) потенциалов, В, по отношению к неполяризующимся электродам | Среда |

| Водородному | Медносульфатному |

| Сталь | -0,55 | -0,85 | Любая |

| Свинец | -0,20 | -0,50 | Кислая |

|

| -0,42 | -0,72 | Щелочная |

| Алюминий | -0,55 | -0,85 | Любая |

Таблица 21

Величины максимальных поляризационных (защитных) потенциалов

| Металл сооружения | Защитные покрытия | Значения максимальных поляризационных (защитных) потенциалов, В, по отношению к неполяризующимся электродам | Среда |

| Водородному | Медносульфатному |

| Сталь | С защитным покрытием | -0,80 | -1,10 | Любая |

| Сталь | Без защитного покрытия | Не ограничивается | Любая |

| Свинец | С защитным покрытием и без него | -0,80 -1,00 | -1,10 -1,30 | Кислая Щелочная |

| Алюминий | С частично поврежденным покрытием | -1,08 | -1,38 | Любая |

Примечание.Потенциал неполяризующегося насыщенного медносульфатного электрода по отношениюк стандартному водородному электроду принят равным 0,3 В.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

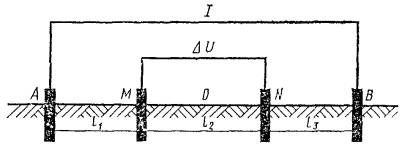

3.3.3. Измерениеполяризационных потенциалов на стальных трубопроводах, оборудованных для этихцелей специальными контрольно-измерительными пунктами, производится пометодике, приведенной в приложении 2.

3.3.4. На действующих стальных изолированных трубопроводах, необорудованных специальными контрольно-измерительными пунктами для измеренияполяризационных потенциалов, допускается осуществлять катодную поляризациюсооружения таким образом, чтобы значения потенциалов трубы по отношению кмедносульфатному электроду сравнения (включающие поляризационную и омическуюсоставляющие) находились в пределах минус 0,87 - минус 2,5 В. Методикаизмерений приведена в приложении 3.

Примечание.Настоящий пункт распространяется и на катодную поляризацию брони кабелей связи,не имеющей электрического контакта с оболочкой.

3.3.5 Катоднаяполяризация кабелей связи должна осуществляться таким образом, чтобы потенциалоболочки кабеля, за исключением свинцовых оболочек кабелей связи, по отношениюк медносульфатному электроду сравнения, измеренный по методике приложения 3, соответствовалзначениям, приведенным в табл. 20, 21.

ПримечаниеЗначения минимального и максимального защитных потенциалов свинцовых оболочеккабелей связи должны быть равны соответственно минус 0,7 В и минус 1,3 В поотношению к медносульфатному электроду сравнения в любой среде.

3.3.4, 3.3.5. (Измененнаяредакция, Изм. № 2).

3.3.6. Катодная поляризация подземных металлических сооруженийдолжна осуществляться так, чтобы исключалось вредное влияние ее на соседниеподземные металлические сооружения.

Вредным влияниемкатодной поляризации защищаемого сооружения на соседние металлическиесооружения считается:

уменьшение поабсолютной величине минимального или увеличение по абсолютной величинемаксимального защитного потенциала на соседних металлических сооружениях,имеющих катодную поляризацию;

появлениеопасности электрохимической коррозии на соседних подземных металлическихсооружениях, ранее не требовавших защиты от нее.

3.3.7. Вслучаях, когда при осуществлении катодной поляризации нельзя избежать вредноговлияния на соседние металлические сооружения, должна осуществляться совместнаязащита этих сооружений или другие меры, устраняющие вредное влияние.

3.4, 3.4.1. (Исключены, Изм. № 2).

4.1. Электрифицированные пригородные и магистральныежелезные дороги постоянного тока

4.1.1. Рельсы на главных путях электрифицированных железных дорогдолжны быть уложены на щебеночном, гравийном или равноценном им по изоляционнымсвойствам балласте.

4.1.2. Шпалыдеревянные, укладываемые в путь, должны быть пропитаны масляными антисептиками,не проводящими электрический ток.

4.1.3. Рельсы ирельсовые скрепления, металлически связанные с ними, на железобетонных шпалахили подрельсовых основаниях должны быть изолированы от бетона и арматуры шпал иподрельсовых оснований. Это должно обеспечиваться установкой специальныхэлектроизолирующих конструктивных элементов, (прокладок, втулок и т.п.). Недопускается загрязнение или заполнение влагой зазора в свету между бетоном иподошвой рельса, а также деталями креплений, металлически связанными с рельсом.

4.1.4. Зазормежду подошвой рельса главных путей и балластом должен быть не менее 30 мм какна перегонах, так и на станциях. Противоугонные устройства не должны касатьсябалласта.

4.1.5. Стыксборный неизолирующий на всех электрифицированных путях должен иметьэлектрическое сопротивление не выше сопротивления целого рельса длиной 3 м придлине рельсов 12,5 и 6 м при длине рельсов 25 м и более, а также, науравнительных рельсах бесстыкового пути. Это обеспечивается приварными гибкимимедными электрическими соединителями сечением, не менее 70 мм2.Поверхность контакта в месте приварки должна быть не менее 250 мм2.Допускаются другие способы обеспечения электропроводности стыка при условиивыполнения нормы его электрического сопротивления. Преимущественным должно бытьприменение бесстыкового пути.

В расчетахувеличение электрического сопротивления участка рельсового пути из-за стыковрельсов должно приниматься равным 20 % безучета изолирующих стыков автоблокировки.

4.1.6.Соединители междупутные на электрифицированных путях, оборудованных рельсовымицепями автоблокировки или электрической централизации, должны устанавливаться:

при двухниточныхрельсовых цепях - через два дроссельных стыка на третий; допускается болеечастая установка при условии включения в цепь соединителя защитного дросселя ссопротивлением сигнальному току 50 Гц не менее 5 Ом, при этом длина обходногошунтирующего пути по смежным и параллельным рельсовым цепям должна быть неменее 6 км;

при однониточныхрельсовых цепях - в горловинах станций, у выходных сигналов и через каждые 400м пути.

Соединителиизготавливаются из медного провода сечением, не менее 70 мм2,прокладываемого изолированно от земляного полотна и балласта. Длинамеждупутного соединителя не должна превышать 100 м. Места установки междупутныхсоединителей должны тяготеть к участкам наибольшего потребления энергиипоездами и систематического применения ими рекуперации энергии (места троганияпоездов, затяжные подъемы-уклоны).

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.1.7. Соединители на электрифицированных путях, не оборудованныхрельсовыми цепями автоблокировки или электрической централизации,устанавливаются: междурельсовые - через каждые 300 м, междупутные - черезкаждые 600 м. Соединители следует изготавливать в виде стального проводадиаметром 12 мм или стальной полосы 40×3 мм с прокладкой изолированно отземляного полотна и балласта.

4.1.8. Все неэлектрифицированные пути должны быть отделены отэлектрифицированных путей двумя изолирующими стыками, установленными в каждуюрельсовую нить неэлектрифицированного пути так, чтобы исключить возможностьзамыкания подвижным составом неэлектрифицированных путей сэлектрифицированными.

Тупиковые упорыотделяются от электрифицированных путей одним изолирующим стыком в каждойрельсовой нити.

Допускаетсяиспользовать неэлектрифицированные пути в качестве проводника тяговых идренажных токов на станциях и перегонах при соблюдении требований, изложенных впп. 4.1.1-4.1.5.

В случаеиспользования неэлектрифицированных путей для отвoдa дренажного токамероприятия по приведению их в соответствие с пп. 4.1.1-4.1.5 предусматриваются проектом защитыконкретного подземного сооружения.

4.1.9. Пути отстоя вагонов с электроотоплением должныудовлетворять требованиям пп. 4.1.1-4.1.5 с обеспечением двойного отвода токов отопления с путиотстоя на рельсы главного электрифицированного пути.

4.1.10. Путь втуннелях и конструкция туннелей должны обеспечивать отвод воды от элементовверхнего строения пути, не допускается стекание на путь грунтовых вод.

4.1.11. Рельсы наметаллических и железобетонных мостах должны быть уложены электрическиизолированно от ферм моста, от бетона и арматуры железобетона.

4.1.12. Рельсыэлектрифицированных путей на переездах в одном уровне не должны иметьнепосредственного или через металлические конструкции переезда, соприкосновенияс землей. Конструкция переезда должна обеспечивать отвод воды от элементовпути.

4.1.13. Рельсы натерритории депо электроподвижного состава должны быть изолированы от металлическихсооружений, бетона и арматуры железобетонных конструкций и от контуровзаземлений. Если по условиям техники безопасности требуется глухое заземлениена рельсы металлических конструкций и сооружении внутри здания депо, то навводах кабелей и трубопроводов в здании должны быть установлены изолирующиемуфты и фланцы.

4.1.14.Ограничение утечки тяговых токов с локальных участков электрифицированного пути(туннели, депо, станционные парки) может быть осуществлено вентильнымсекционированием, т.е. подключением таких участков к остальной рельсовой сетипосредством полупроводниковых элементов. При необходимости пропуска тяговоготока в обход выделенного участка должна быть установлена шунтирующая перемычка,изолированная от земли, сечением, эквивалентным по проводимости одной рельсовойнити. При двухниточных рельсовых цепях в перемычку и в цепь одного извентельных блоков последовательно включаются защитные дроссели с сопротивлениемсигнальному току 50 Гц не менее 5 Ом. Перемычка в этом случае подключается ксредним точкам путевых дросселей.

4.1.15. Опорыконтактной сети, светофорные мачты, фермы металлических и железобетонных мостови другие подобные им сооружения, соединяемые с рельсами наглухо или черезискровые промежутки, должны быть установлены на каменных, бетонных илижелезобетонных основаниях.

Во всех случаяхток утечки не должен быть выше нормируемого для данного типа конструкций поусловиям защиты их от электрокоррозии, а сопротивление утечки сигнального токаавтоблокировки при глухом присоединении непосредственно на рельсовые нитикаждой конструкции - не менее 100 Ом, а всех конструкций, подключенных к 1 кмрельса - не менее 6 Ом. Нормируемые значения тока утечки для каждого типаконструкции - в соответствии с нормативно-технической документацией на среднююточку путевых дросселей - не менее 5 Ом.

Увеличениесопротивления цепи утечки тягового тока через присоединяемые к рельсамконструкции достигается специальными конструктивными изолирующими элементамиили установкой искровых промежутков диодных или тиристорных заземлителей.

Соединительныепровода во всех случаях должны быть проложены изолированно от балласта иземляного полотна.

(Измененная редакция,Изм. № 2).

4.1.16.Конструкции и корпуса установок, соединенные наглухо с рельсами, не могут бытьзаземлены дополнительно.

4.1.17. Приводыстрелочные, а также элементы конструкций устройств обдува и обогрева стрелок,металлически связанные с рельсами, должны быть выполнены изолированно от землии подходящих к ним трубопроводов и кабелей.

4.1.18. Утечка тяговоготока с рельсов электрифицированных путей не должна превышать нормированногозначения, определяемого по номограмме, приведенной в приложении 4. Требование пункта не распространяется напути железных дорог, электрифицированных на переменном токе.

4.1.19. Контактная сеть электрифицированной линии должна бытьсоединена с положительной шиной, а рельсовые пути - с отрицательной шинойтяговой подстанции.

4.1.20.Контактная сеть перегонов (кроме консолей) в нормальном режиме работыэлектрифицированной линии должна иметь двустороннее питание от тяговыхподстанций при минимальных уравнительных токах между ними.

Нормализацияраспределения нагрузок между тяговыми подстанциями осуществляется по методике,приведенной в приложении 4.

4.1.21. Шина тяговой подстанции, соединенная с рельсами, не должнаиметь глухого заземления. Данное требование не распространяется на заземлениешины через цепи электрических дренажей.

4.1.22. Отрицательные питающие линии оборудуются шкафами(кабельными колодцами), в которых должно быть предусмотрено разъемноеэлектрическое соединение проводов отрицательных питающих линий с проводниками, идущими непосредственно крельсовым нитям. Отрицательные питающие линии от тяговой подстанции до шкафа(колодца) должны быть изолированы от земли на напряжение 1000 В.

4.1.23. Отрицательные питающие линии присоединяют к главным путям,которые должны иметь соединения со всеми электрифицированными путями, станциями,депо и т.п.

(Измененнаяредакция, Изм. № 2).

4.2. Метрополитен

4.2.1. Шпалыдеревянные, укладываемые в путь, должны быть пропитаны масляными антисептиками,не проводящими электрический ток. Торцы шпал, распиливаемых при укладке в путь,и вновь просверленные шурупные отверстия должны быть три раза промазанымасляными антисептиками.

4.2.2.Изолирующие свойства рельсовых путей, уложенных на железобетонных шпалах иликаком-либо другом подрельсовом основании, должны быть не ниже, чем приприменении деревянных шпал.

4.2.3.Металлические части стрелочного привода, соединенные с ходовыми рельсами,должны быть изолированы от балласта и путевого бетона.

4.2.4. Оболочкикабелей, подходящих к стрелочным приводам, должны быть изолированы от корпусапривода.

4.2.5. Ходовыерельсовые нити не должны иметь соединения с металлическими конструкциями,оборудованием, трубопроводами и оболочками кабелей, путевым бетоном ищебеночным балластом и должны иметь зазор не менее 30 мм.

4.2.6. Электрическое сопротивление каждого сборного рельсовогостыка и стыков в пределах стрелочного перевода не должно превышатьсопротивления 1 м сплошного рельса. Сопротивление, вносимое дроссельным стыкомв катодную рельсовую нить, не должно превышать сопротивления 36 м сплошногорельса.

4.2.7. Соединителимедные электрические на сборных стыках, стыках на стрелках, крестовинах и т.д.должны иметь сечение не менее 95 мм2 и поверхность контакта в местеприварки не менее 500 мм2.

Допускаютсядругие способы обеспечения сопротивления сборного стыка, нормируемого п. 4.2.6.

4.2.8.Междупутные перемычки (соединители) должны быть установлены на всех станциях, втупиках, рампах вытяжной ветки электродепо и на путях перед въездом вотстойно-ремонтный корпус, а также на перегонах, преимущественно на участкахтягового или рекуперативного режимов поездов, но не чаще, чем через 300 м.

Сопротивлениеперемычки не должно превышать 3∙108 Ом.

4.2.9. Удельноепереходное сопротивление между ходовыми рельсами (две нити в параллель) иобделкой (землей) должно быть не менее:

1,5 Ом∙км- для рельсов в туннелях и закрытых наземных участках на перегонах смежных сметромостами (до 200 м по обе стороны от моста);

3,0 Ом∙км- для рельсов на эстакадах, метромостах и в зданиях электродепо;

0,5 Ом∙км- для рельсов открытых наземных линий и парковых путей электродепо.

Примечание.Допускается в начальный период эксплуатации метрополитена (не более 6 месяцевсо дня ввода в эксплуатацию) понижение переходного сопротивления рельсов втуннелях до 0,5 Ом∙км.

4.2.6 - 4.2.9.(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.2.10. Рельсына металлических или железобетонных эстакадах и метромостах, а также нарасстоянии 200 м вдоль пути с двух сторон от мостов и эстакад должныукладываться на деревянные шпалы. Подрельсовые подкладки должны укладываться наизолирующих прокладках. Шурупы изолируются от подкладки с помощью изолирующихвтулок.

4.2.11. Рельсыходовые, уложенные в отстойно-ремонтном корпусе электродепо, должны бытьизолированы от металлических сооружений и конструкций, контуров заземления,бетона путевой конструкции и асфальтобетонного покрытия проезжей дороги.

(Измененнаяредакция, Изм. № 2).

4.2.12. Болтыанкерные, крепящие продольные брусья к железобетонному подрельсовому основанию,не должны располагаться под рельсовыми подкладками и должны иметь зазор отподошвы рельса не менее 30 мм.

4.2.13. Рельсыходовые, уложенные в отстойно-ремонтном корпусе электродепо, должны отделятьсяот тяговых нитей рельсов парковых путей двумя изолирующими стыками, оборудованнымишунтирующими их коммутационными аппаратами. Междурельсовые соединения должныбыть выполнены изолированным проводом или кабелем. На парковых путяхэлектродепо и тупиковых станционных путях, где только одна из нитей являетсятяговой, электросоединители тяговых нитей выполняются изолированными проводамиили кабелями.

(Измененнаяредакция, Изм. № 2).

4.2.14. Втуннелях с обделкой из чугунных тюбингов при наличии участков, выполненных избетона, железобетона или железобетонных тюбингов, эти участки должны бытьшунтированы шинами.

4.2.15. Втуннелях и коллекторах с бетонной или железобетонной обделкой принеизолированной прокладке кабелей кронштейны на которых укладываются кабели, должнысоединяться между собой стальным проводником (трубой или шиной). Эти проводникипривариваются к каждому пятому кронштейну.

При прокладкекабелей в стволах шахт стальные трубы или шины должны привариваться к каждомукронштейну.

4.2.16. Все неэлектрифицированные пути должны быть отделены отэлектрифицированных путей с помощью двух изолирующих стыков, устанавливаемых вкаждую рельсовую нить неэлектрифицированного пути так, чтобы исключаласьвозможность замыкания подвижным составом неэлектрифицированных путей сэлектрифицированными.

Тупиковые упорыдолжны быть отделены от электрифицированных путей с помощью одинарныхизолирующих стыков, устанавливаемых в каждую рельсовую нить.

4.2.17. Рельсысоединительных веток, с помощью которых строящиеся линии метрополитеновприсоединяются к действующим, должны отделяться от последних изолирующимистыками.

4.2.18. В местахсоединения линий метрополитена с линиями наземных железных дорог должны бытьустановлены изолирующие стыки по два в каждую нить и на расстоянии не менее 100м один от другого.

4.2.19.Конструкция туннелей и путей в туннелях должна обеспечивать отвод от элементовверхнего строения пути и не должна допускать отекания на путь грунтовых вод.

4.2.20. Всекабели, выходящие за пределы сооружений метрополитена, должны иметь изолирующиемуфты, которые устанавливаются в пределах сооружения метрополитена в сухих,доступных для осмотра, местах.

На участке отизолирующей муфты до места выхода за пределы сооружений метрополитена кабелидолжны быть изолированы от окружающих сооружений и устройств.

4.2.21. Наметаллических трубопроводах при выводе их из сооружений метрополитена и стерритории электродепо следует устанавливать электроизолирующие фланцы.

(Измененная редакция,Изм. № 2).

4.2.22. Участкиметаллических трубопроводов, проложенных в туннеле под ходовыми рельсами,должны отделяться изолирующими фланцами от остальной сети трубопроводовметрополитена. Участки трубопроводов в местах прохода через стены и тюбингидолжны иметь изолирующее покрытие. Изолирующие фланцы устанавливаются вдоступных для осмотра и сухих местах.

4.2.23. Пересечениетрубопроводов и кабелей на наземных линиях метрополитена под стрелками икрестовинами, а также в местах присоединения отсасывающих кабелей недопускается. Место пересечения должно находиться от указанных мест не ближе 10м.

4.2.24. Прокладкакабелей под путями на подземных линиях метрополитена не допускается.

4.2.25. Всеколлекторы и трубопроводы, расположенные на территории депо метрополитена,должны иметь наружное защитное гидроизоляционное покрытие.

4.2.26. Наметрополитене должна осуществляться преимущественно распределенная системапитания тяговой сети с размещением тяговых подстанций у каждой пассажирскойстанции.

(Измененная редакция,Изм. № 2).

4.2.27.Отрицательные питающие линии должны выполняться кабелями, либо шинами илирельсами, установленными на изоляторах.

4.2.28. Кабели,питающие контактную сеть, должны быть оборудованы защитой от токов короткогозамыкания, не требующей непосредственного соединения оболочек этих кабелей сотрицательными питающими линиями или ходовыми рельсами.

4.2.29. Не допускаетсяпроектирование питания тяговой сети разных линий метрополитена от однойподстанции.

На существующихтяговых (тяговопонизительных) подстанциях, питающих электроэнергией две илиболее линии метрополитена, должно выполняться секционирование не толькоположительной, но и отрицательной шины с установкой секционных коммутационныхаппаратов.

4.2.30.Электродепо метрополитена должно быть оборудовано установками автоматическогоконтроля электроизоляции ходовых рельсов отстойно-ремонтного корпуса от земли.

4.2.29, 4.2.30.(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.2.31. Потенциалходовых рельсов по отношению к обделке (земле) должен иметь преимущественноустойчивый знакопеременный характер. Среднесуточное значение потенциаловрельсов по отношению к обделке (земле) не должно превышать ±30 В.

(Введендополнительно, Изм. № 2).

4.3. Трамваи

4.3.1.Конструкция трамвайного пути должна выбираться с учетом необходимостиобеспечения максимального переходного удельного сопротивления между рельсами иземлей. Переходное удельное сопротивление рельсовых путей должно быть не ниже0,02 Ом∙км.

4.3.2.Конструкция трамвайного пути должна обеспечивать надежный отвод воды отоснования трамвайных путей.

4.3.3. Шпалыдеревянные, укладываемые в путь, должны быть пропитаны масляными антисептиками,не проводящими электрический ток. Рельсовые пути, уложенные на железобетонныхшпалах или на железобетонных подрельсовых основаниях, должны иметь величинупереходного сопротивления не ниже, чем при применении деревянных шпал.

4.3.4. Слойпеска, укладываемый в верхней части шпально-балластной конструкции (от головкирельса до середины шпалы) и вокруг жестких бетонных конструкций (толщина слоя10-12 см), должен быть битумизирован.

4.3.5. Рельсовыепути должны иметь электрические соединители, которые необходимо устанавливать:

на каждомсборном стыке рельсов (стыковые);

на сборныхстрелках, крестовинах, компенсаторах (обходные);

между рельсовыминитями одного пути через каждые 150 м (путевые);

между рельсовыминитями двух соседних путей через каждые 300 м (междупутные).

4.3.6.Сопротивление каждого сборного рельсового стыка не должно превышатьсопротивления рельса длиной 2,5 м. Сварные стыки не должны увеличиватьсопротивление сплошного рельса.

4.3.7.Междупутные и путевые соединители должны выполняться из провода сечением неменее 35 мм2 по меди. В пунктах присоединения отрицательных питающихлиний к рельсам трамвая междупутные и рельсовые соединители должны выполнятьсяиз провода сечением не менее 70 мм2 по меди.

4.3.8. Обходныесоединители должны выполняться из провода сечением не менее 35 мм2по меди.

4.3.9. Площадьприварки к рельсам должна составлять: для соединителей сечением 70 мм2 -500 мм2; для соединителей сечением 35 мм2 - 250 мм2.

4.3.10. Среднеезначение разности потенциалов между концами рельсов, примыкающих к сварнымстрелкам, крестовинам и компенсаторам, не должно превышать 0,05 В, а к сборным- 0,025 В на каждый метр длины электрического соединителя.

4.3.11. Местаприсоединения отрицательных питающих линий к рельсам должны быть выбраны на основаниирасчета по нормативно-технической документации.

4.3.12. Дляуравнивания потенциалов пунктов присоединения кабелей одной подстанции крельсовой сети должны применяться соответствующие регулирующие устройства(статические вольтодобавочные установки или добавочные сопротивления).

4.3.13. Кабели,используемые для прокладки отрицательных питающих линий, должны иметьконтрольные жилы для измерения потенциалов пунктов присоединения отрицательныхпитающих линий.

4.3.14. Дляконтроля разности потенциалов между пунктами присоединения отрицательныхпитающих кабелей смежных параллельно работающих подстанций последние должныбыть оборудованы системой контрольных проводов.

4.3.15. Средняявеличина разности потенциалов между любыми пунктами подключения отрицательныхпитающих линий одной подстанции в период интенсивного графика движения должнабыть:

не более 0,5 Впри наличии устройств для автоматического регулирования потенциалов рельсовойсети;

не более 1 В прирегулировании потенциалов пунктов присоединения с помощью реостатов.

4.3.16. Пунктыприсоединения отрицательных питающих линий должны иметь разъемное электрическоесоединение отрицательных питающих линий с проводниками, идущими непосредственнок рельсовым нитям. Сопротивление контакта в месте присоединения каждого изуказанных проводников к рельсовой нити не должно превышать 0,0015 Ом.

4.3.17.Использование отрицательных питающих линий и рельсовых путей трамвая в качествепроводника тока троллейбусных нагрузок не допускается.

4.4. Железные дороги, электрифицированные на переменномтоке

4.4.1.Требования к рельсовому пути и устройству энергоснабжения железных дорог,электрифицированных на переменном токе, должны соответствовать действующейнормативно-технической документации на их устройство и эксплуатацию.

4.5. Электрифицированные железнодорожные путипромышленного транспорта

4.5.1.Электрифицированные линии рельсового промышленного транспорта и главные путикарьеров полезных ископаемых и устройства их электроснабжения должны отвечатьтребованиям, изложенным в пп.4.1.1-4.1.5, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.19,4.1.21, 4.1.22, 4.1.23,

(Измененнаяредакция, Изм. № 2).

4.5.2. На главныхэлектрифицированных путях железорудных карьеров должны быть уложены рельсытяжелых типов.

4.5.3. Наэлектрифицированных участках передвижных, забойных и отвальных путейрельсошпальная решетка, уложенная непосредственно на разрабатываемый илинасыпной грунт, должна балластироваться щебнем.

Толщинабалластного слоя должна быть не менее 150 мм.

4.5.4. Рельсовыепути в карьерах, на промышленных площадках и станциях должны быть изолированыот контуров заземления экскаваторов, подземных металлических сооружений, отферм мостов и арматуры.

4.5.5.Металлические фермы мостов, путепроводов, металлические и железобетонные опорыконтактной сети, имеющие сопротивление растеканию менее 20 Ом, должнысоединяться с тяговыми рельсами или со средними точками путевых дросселей черезискровые промежутки с нормированным пробивным напряжением.

Во всех случаяхсоединительные провода должны быть проложены изолированно от земляного полотна,балласта, железобетонных шпал или железобетонных подрельсовых оснований.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.5.6.Металлические опоры контактной сети устанавливают на фундаменты.

4.6. Линии передачи энергии постоянного тока системы«провод - земля».

4.6.1. Рабочиезаземления линий передачи энергии постоянного тока системы «провод - земля»должны находиться на расстояниях, исключающих их влияние на подземныеметаллические сооружения. Допустимые расстояния должны определяться наосновании расчета в соответствии с требованиями нормативно-техническойдокументации.

4.7. Промышленные предприятия, потребляющие постоянныйэлектрический ток в технологических процессах

4.7.1. Источникиблуждающих токов промышленных объектов - шинопроводы постоянного тока,электролизеры, металлические трубопроводы, присоединенные к электролизерам,должны быть электрически изолированы от строительных конструкции.

4.7.2. Вкачестве изоляторов следует использовать базальт, фарфор, диабаз, стекло,пластические массы и другие материалы с удельным объемным сопротивлением неменее 1010 Ом∙см. Применение пористых материалов, обладающихспособностью впитывать влагу (бетона, неглазурованного фарфора, керамики) безспециальной обработки водоотталкивающими и электроизолирующими составами, недопускается.

4.7.3. В местахвозможных обливов над изолятором и под ним следует предусматривать прокладки ввиде козырька из винипласта или других электроизоляционных материалов.Применяют также неразрезанные металлические гуммированные козырьки сдвухслойным гуммированием по внутренней и внешней стороне.

4.7.4. Утечкутока с трубопроводов, транспортирующих электролит и продукты электролиза, можноограничить, выполняя трубопроводы из неэлектропроводных материалов (фаолита,стекла, полиэтилена и др.).

4.7.5. Недопускается крепление к строительным конструкциям токопроводов итехнологических трубопроводов на металлических кронштейнах или подвесках, необорудованных электроизоляционными прокладками с удельным электросопротивлениемне менее 1010 Ом∙см.

4.7.6. Недопускается контакт креплений для подвески трубопроводов и токопроводов сарматурой железобетонных конструкций.

4.7.7. Всеизоляторы под токонесущей аппаратурой, электролизерами, шинами и трубопроводамидолжны быть доступны для осмотра и очистки.

4.7.8. Недопускается совместное расположение на кронштейнах токопроводящих шин итехнологических трубопроводов.

4.7.9. Вотделении электролиза перекрытие, на котором устанавливаются электролизеры,должно быть отделено электроизоляционным швом от примыкающих к немужелезобетонных стен, колонн, перекрытий других отделений.

4.7.10.Железобетонные площадки и перекрытия под электролизерами должны иметьэлектроизоляционные швы.

4.7.11.Подземные железобетонные конструкции (ленточные фундаменты, фундаментные балки,каналы, коллекторы) должны иметь на выходе из отделений электролизаэлектроизоляционные швы.

4.7.12. Электроизоляционные швы выполняются в виде воздушныхзазоров из мастичных или рулонных материалов с удельным электросопротивлением1010 Ом∙см: битумной мастики, полиэтилена, полихлорвиниловогопластиката.

4.7.13. Дляпредотвращения отекания блуждающих токов с арматуры железобетонных фундаментовотделений электролиза необходимо предусматривать электроизоляцию фундаментов, окрашивая ихэлектроизоляционными составами, оклеивая электроизоляционными материалами,выполняя из электроизоляционных бетонов и т.п.

4.7.14. Дляпредохранения наземных строительных конструкций от увлажнения в проектахнеобходимо предусматривать поверхностную защиту наземных конструкций.

4.7.15.Мероприятия по конструктивному электросекционированнию, предусмотренные пп. 4.7.12-4.7.15, устанавливаютсясоответствующей нормативно-технической документацией.

5.1. Критерии опасности коррозии, вызываемой блуждающимитоками и требования к выбору средств защиты подземных металлических сооружений

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.1.1. Оценкуопасности коррозии подземных металлических сооружений блуждающими токамиследует производить на основании электрических измерений.

Объем и комплексизмерений, необходимых для оценки коррозионного состояния сооружения,устанавливаются нормативно-технической документацией. Методика измеренийприведена в приложении 3.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.1.2. Опасным сточки зрения коррозии, вызываемой блуждающими токами, является наличиеположительной или знакопеременной разности потенциалов между подземнымметаллическим сооружением и землей (анодные и знакопеременные зоны).

Для кабелей СЦБ,силовых и связи (железнодорожных) в грунтах с удельным электрическимсопротивлением выше 100 Ом∙м опасным является плотность тока утечки вземлю, превышающая 0,15 мА/дм2. Методика измерения плотности токаутечки приведена в приложении 3.

5.1.3. Стальныемагистральные трубопроводы и отводы от них, групповые и межхозяйственныеводопроводы и отводы от них, прокладываемые непосредственно в земле в зонеблуждающих токов, должны иметь усиленное защитное покрытие и катоднуюполяризацию.

Стальныетрубопроводы, прокладываемые непосредственно в земле на территории городов,населенных пунктов и промышленных площадок, а также стальные трубопроводыоросительных систем, систем сельхозводоснабжения и обводнения, в зонахблуждающих токов должны иметь весьма усиленные защитные покрытия и в опасныхзонах - катодную поляризацию.

Примечание.Защитные покрытия трубопроводов различного назначения должны удовлетворятьтребованиям п. 3.2

5.1.2, 5.1.3. (Измененнаяредакция, Изм. № 2).

5.1.4. Типызащитных покровов (ГОСТ7006-72), предназначенных для защиты оболочек от механических повреждений икоррозии при прокладке в земле в зонах блуждающих токов, должны удовлетворятьтребованиям, приведенным в табл. 23.

Таблица 23

Область применения защитных покровов кабелей при прокладкеих в земле в зависимости от наличия блуждающих токов и механических воздействий

| Условия прокладки кабелей | Типы защитных покровов для |

| оболочек кабеля, не подвергающегося значительным растягивающим усилиям | оболочек кабеля, подвергающегося значительным растягивающим усилиям |

| Свинцовая | Алюминиевая | Стальная гофрированная | Неметаллическая | Без оболочки | Свинцовая | Алюминиевая | Неметаллическая | Без оболочки |

| В земле (траншеях) в условиях, где оболочка подвергается воздействию блуждающих токов | Бл, Б2л, Б2лШп, Б2лШв, БШп, БШв | Бп, Б2л, БлШв, БлШп, БпШп, Б2лШв, БвШв, Б2лШп | Шв, Шп | Б | БбШв, БбШп | Пл, П2л, П2лШв, ПШв, ПШп, П2лШп | П2л, ПлШв, П2лШп, П2лШп | П | - |

Примечание.Буквенные обозначения характеризуют конструкции защитных покровов кабелей всоответствии с требованиями ГОСТ7006-72.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Марки силовыхкабелей должны выбираться в соответствии с табл. 23а.

Таблица 23а

Марки кабелей, рекомендуемые для прокладки

| Область применения | Марка кабеля |

| с бумажной пропитанной изоляцией | с пластмассовой и резиновой изоляцией и оболочкой |

| в процессе эксплуатации не подвергается растягивающим усилиям | в процессе эксплуатации подвергается значительным растягивающим усилиям | в процессе эксплуатации не подвергается растягивающим усилиям |

| В грунтах (траншеях) с низкой коррозионной активностью | ААБ2л, АСБ | ААП2л, АСПл | АВВГ, АПсВГ, АПвВГ, АПВГ, АВВБ, АПВБ, АПсВБ, АППБ, АПвПБ, АПГбШ |

| В грунтах (траншеях) со средней коррозионной активностью | ААБ2л, ААБв АСБл, АСБ2л | ААП2л, АСПл | АПвБбШв, АВБбШв, АВГбШп, АПсБбШв, АПАШв, АПАШп, АВАШв, АПсАШв, АВРБ |

| В грунтах (траншеях) с высокой коррозионной активностью | ААБа, АСБ2л, АСБ2лШв | ААП2лШв, АСП2л | АНРБ, АВАБл, АПАБл |

Примечание.Кабели с пластмассовой изоляцией в алюминиевой оболочке не следует применятьдля прокладки на трассах с наличием блуждающих токов в грунтах с высокойкоррозионной активностью.

5.1.5.Сооружения связи в опасных зонах подлежат защите путем катодной поляризации.

5.1.6. Защита откоррозии, вызываемой блуждающими токами, кабелей связи в алюминиевых и стальныхгофрированных оболочках со шланговыми покровами поверх оболочки (кабели безброни), а также в алюминиевых оболочках с покровом ленточного типа (кабели вброне) должна осуществляться катодной поляризацией.

5.1.7. КабелиСЦБ, силовые и связи (железнодорожные) со свинцовой или алюминиевой оболочкой иброней без наружного полимерного шлангового покрытия расположенные в опасныхзонах, подлежат защите катодной поляризацией.

Железнодорожныекабели с голыми свинцовыми оболочками подлежат защите катодной поляризацией ванодных и знакопеременных зонах независимо от коррозионной активности грунта.

Броняжелезнодорожных кабелей с полимерными оболочками подлежит защите лишь присовместной прокладке этих кабелей в одной траншее с другими кабелями,защищенными катодной поляризацией, при этом осуществляется перепайка брони всехкабелей, лежащих в одной траншее в местах их ввода и совместного монтажа.

5.1.4. - 5.1.7.(Введены дополнительно, Изм. № 2).

5.2. - 5.4.3.(Исключены, Изм. № 2).

5.4.4. Приосуществлении катодной поляризации подземных сооружений должны быть выдержанысредние значения поляризационных (защитных) потенциалов в пределах, указанных втабл. 20 и 21.

Примечание.Измерение поляризационных потенциалов на стальных трубопроводах проводится пометодике, приведенной в приложении 2.

5.4.5. Катоднаяполяризация кабелей СЦБ, силовых и связи (железнодорожных) со свинцовой илиалюминиевой оболочкой и броней без наружного полимерного шлангового покрытиядолжна осуществляться таким образом, чтобы среднее значение потенциалов междукабелем и медносульфатным электродом сравнения находилось в пределах минус 0,87В - минус 3 В.

5.4.6. Надействующих стальных изолированных трубопроводах, не оборудованных специальнымиконтрольно-измерительными пунктами для измерения поляризационных потенциалов,допускается осуществлять катодную поляризацию сооружений таким образом, чтобысреднее значение разности потенциалов между трубой и медносульфатным электродомсравнения (включающее поляризационную и омическую составляющие) находилось впределах минус 0,87 - минус 2,5 В. Методика измерений приведена в приложении 3.

Примечание.Настоящий пункт распространяется и на катодную поляризацию брони кабелей связи,не имеющей электрического контакта с оболочкой.

5.4.7. Катоднаяполяризация кабелей связи при защите от коррозии блуждающими токами должнаосуществляться таким образом, чтобы средние измеренные или определенные всоответствии с приложением 3значения защитных потенциалов, соответствовали значениям, приведенным в табл. 20, 21.

5.4.8. Катоднаяполяризация подземных металлических сооружений должна осуществляться так, чтобыисключалось вредное влияние на соседние металлические сооружения. При этомдолжны удовлетворяться требования п.3.3.6 при условии, что под каждым из указанных защитных потенциаловпонимается его среднее значение. В случае нарушения требований п. 3.3.6 должна осуществлятьсясовместная защита.

5.4.9. Припроектировании прокладки кабелей с двойным шланговым покровом поверх оболочки иброни разработка проекта электрохимической защиты не производится. Катоднаяполяризация таких кабелей в опасных зонах осуществляется лишь в случаенарушения сплошности покрытия.

Припроектировании прокладки кабелей со шланговым покровом поверх оболочки (типаБп) разработка проекта электрохимической защиты проводится в том случае, еслипо условиям эксплуатации необходима сохранность стальной брони для обеспечениятребуемого коэффициента защитного действия и механической защиты кабелей.

5.4.4.-5.4.9. (Измененнаяредакция, Изм. № 2).

5.4.10.Усиленную дренажную защиту следует применять для защиты от коррозии в техслучаях, когда применение поляризованных дренажей неэффективно или неоправданнопо экономическим показателям.

5.4.11. Катоднуюзащиту подземных сооружений от коррозии, вызываемой блуждающими токами, следуетприменять в тех случаях, когда применение поляризованных и усиленных дренажейнеоправданно по технико-экономическим соображениям.

5.4.12.Протекторную защиту (поляризованные анодные протекторы) следует применять длязащиты подземных сооружений от коррозии, вызываемой блуждающими токами ванодных и знакопеременных зонах, когда величина блуждающих токов может бытьскомпенсирована током протектора и когда обеспечивается требуемая величиназащитного потенциала в соответствии с ГОСТ16149-70.

5.4.13. Недопускается непосредственное присоединение установок дренажной защиты котрицательным шинам и сборке отрицательных линий тяговых подстанций трамвая.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.4.14.Присоединение установок дренажной защиты к сборке отрицательных питающих линийтяговых подстанций электрифицированных железных дорог допускается в техслучаях, когда их подключение к пункту присоединения отрицательных питающихлиний к рельсам не обеспечивает защиту подземного сооружения от коррозииблуждающими токами.

5.4.15. Среднечасовой ток всех установок дренажной защиты, подключенныхк рельсовому пути или сборке отрицательных питающих линий магистральнойэлектрифицированной железной дороги в районе питания, не должен превышать 25%общей нагрузки данной тяговой подстанции. Методика определения среднечасовоготока дренажных установок приведена в приложении 4.

Примечание.Настоящий пункт не распространяется на защиту подземных сооружений городов,имеющих разветвленную сеть электрифицированных путей и подземных коммуникаций.

5.4.16. Присоединение усиленного дренажа к рельсовым путямэлектрифицированных железных дорог не должно приводить к появлениюположительных потенциалов в точке отсоса в часы интенсивного движения поездов.

Ток усиленногодренажа в часы интенсивного движения поездов должен быть ограничен значением,при котором не устанавливаются устойчивые положительные потенциалы на рельсах впункте присоединения усиленного дренажа.

Не допускаетсяприсоединять усиленный дренаж в анодных зонах рельсовой сети, а также к рельсамдеповских путей.

5.4.17.Поляризованные и усиленные дренажи, подключаемые к рельсовым путямэлектрифицированных железных дорог с автоблокировкой, не должны нарушатьнормальную работу рельсовых цепей СЦБ во всех режимах.

Поляризованный иусиленный дренажи подключаются к рельсовым путям без нормирования сопротивленияутечке переменного тока через защитную установку:

при однониточныхрельсовых цепях - к тяговой нити в любом месте;

при двухниточныхрельсовых цепях;

к средним точкампутевых дроссель-трансформаторов в местах установки междупутных соединителей;

к средним точкам путевыхдроссель-трансформаторов, отстоящих на три рельсовые цепи от точек подключениямеждупутных соединителей или других путевых дроссель-трансформаторов, к среднимточкам которых подключены защитные установки и конструкции, имеющиесопротивление утечки переменного тока 50 Гц через все сооружения, и конструкциименее 5 Ом;

в порядкеисключения к дополнительному (третьему) дроссель-трансформатору.

Допускаетсяболее частое подключение защитных установок, если сопротивление всехпараллельно подключенных к путевому дроссель-трансформатору устройств исооружений более 5 Ом.

Усиленный дренаждопускается подключать к рельсовым путям, оборудованным автоблокировкой, лишьпри условии, что напряжение (или ток) гармонических составляющих на выходевыпрямителя не превышает значений, приведенных в табл. 24.

Примечание.Сопротивление утечке переменного тока включает сопротивление защитной установкипри шунтированном поляризованном элементе и сопротивление заземления собственносооружения.

(Измененная редакция, Изм, № 2).

5.4.18.Дренажная защита подземных металлических сооружений должна осуществляться приминимальном значении средней величины дренажного тока, обеспечивающем защитусооружения.

5.4.19. Кабели итрубопроводы, прокладываемые в земле, должны быть изолированы от устройств иконструкций, соединенных с рельсами электрифицированных путей наглухо или черезискровые промежутки.

5.4.20.Вентильные перемычки следует применять при совместной защите для предотвращенияперетекания тока из трубопроводов в кабели.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 24

Допустимые величины напряжения и тока гармоническихсоставляющих на выходе выпрямителя

| Место подключения усиленного дренажа | Напряжение гармоники частотой, В | Ток гармоники частотой 100 Гц в цепи дренажа, А |

| 50 Гц | 100 Гц |

| К тяговой нити однониточной рельсовой цепи с непрерывным питанием током частотой 50 Гц | 0,3 | 2,2 | 7 |

| К средней точке путевого дроссель-трансформатора релейного или питающего концов рельсовых цепей: |

|

|

|

| кодовых и с непрерывным питанием током частотой 25 или 50 Гц с АЛС | 0,1 | 0,4 | 1,2 |

| с питанием током частотой 25 Гц без АЛС | 7,5 | 4,5 | 15 |

Примечание.Методика измерений гармонических составляющих приведена в приложении 4.

5.4.21. (Исключен, Изм.№ 2).

5.4.22. Кабелисвязи, проложенные в одной канализации или траншее, должны быть перепаяны междусобой в соответствии с требованием нормативно-технической документации.

Примечание.Требования настоящего пункта не относятся к свинцовым, алюминиевым и стальнымгофрированным оболочкам кабелей связи с защитными покровами типа Шп.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.4.23.Устройства дренажной защиты подключают только к тем источникам блуждающихтоков, которые оказывают влияние на защищаемые сооружения.

6.1. Оценкуопасности коррозии стальных подземных трубопроводов, вызываемой влияниемэлектрифицированного транспорта, работающего на переменном токе, следуетпроизводить на основании результатов замеров разности потенциалов междутрубопроводом и окружающей средой.

Методикаизмерений приведена в приложении 3.

Объем и комплексизмерений, необходимые для оценки коррозионного состояния трубопровода,определяют нормативно-технической документацией.

6.2. Опасными вкоррозионном отношении являются зоны на стальных подземных трубопроводах, гдепод влиянием электрифицированного транспорта, работающего на переменном токе,наблюдается смещение среднего значения разности потенциалов между трубопроводоми медносульфатным электродом сравнения в отрицательную сторону не менее 10 мВпо сравнению со стационарным потенциалом трубопровода.

6.3. Стальныетрубопроводы, прокладываемые непосредственно в земле, подлежат защите откоррозии, вызываемой влиянием электрифицированного транспорта на переменномтоке в опасных зонах независимо от коррозионной активности грунтов.

6.4. Защитустальных трубопроводов от коррозии, вызываемой влиянием электрифицированноготранспорта на переменном токе, следует осуществлять путем катодной поляризацииили путем снижения интенсивности влияния переменного тока.

С целью сниженияинтенсивности влияния переменного тока на стальные трубопроводы следует: длявновь строящихся трубопроводов относить трассу трубопровода на расстояние свыше500 м от полосы отвода железной дороги, электрифицированной на переменном токе;прокладывать трубопроводы в коллекторах и каналах; заземлять опасные участкитрубопроводов с помощью специальных контуров заземлений или протекторов.

6.5. Катоднаяполяризация стальных трубопроводов должна осуществляться в соответствии с требованиямип. 3.3.4.

6.6. Защитапротяженных подземных сооружений на станции стыкования систем электроснабженияпостоянного и переменного тока осуществляется, как на участках постоянноготока. В этих условиях применяются только полупроводниковые защитные устройства.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

7.1. Контроль за выполнением мероприятий по ограничениютоков утечки с рельсовой сети

7.1.1. Вэксплуатационных условиях на электрифицированных железных дорогах,магистрального, пригородного и промышленного транспорта соответствующимислужбами Управления дороги должны выполняться следующие мероприятия:

проверкаисправности стыковых соединителей путем осмотра - два раза в месяц, амеждурельсовых и междупутных соединителей - один раз в квартал;

измерениеэлектрического сопротивления рельсовых стыков не реже чем через 6 месяцев(кроме сварных);

измерениесопротивления изоляции отрицательных питающих линий - один раз в год;

проверкасостояния изоляции между рельсами и фермами мостов и путепроводов - один раз вгод и после ремонта пути;

проверкаисправности искровых промежутков - раз в квартал;

регулярнаяпрочистка зазора между подошвой рельса и балластом;

измерение токаутечки с рельсов электрифицированных путей - по мере необходимости.

Замерыпроизводятся службой электрификации Управления железной дороги совместно сзаинтересованными организациями, проектирующими, строящими и эксплуатирующимизащиту подземных металлических сооружений;

проверкасоответствия усиленного дренажа требованиям настоящего стандарта (см. пп. 5.4.15, 5.4.16) производится комиссией с участиемпредставителей дистанции пути, СЦБ и связи, энергоучастка и другихзаинтересованных организаций при первом опытном включении усиленного дренажа ив дальнейшем - эксплуатационным персоналом не реже четырех раз в год в разныесезоны;

проверка диодныхи тиристорных заземлителей - два раза в год (весной и осенью).

7.1.2. Вэксплуатационных условиях на метрополитене проводят:

измерениепереходного сопротивления рельсового пути - при приемке, спустя 6 и 12 месяцевпосле начала эксплуатации, затем один раз в два года; на участках с переходнымсопротивлением, устойчиво превышающим нормируемые значения, периодичностьизмерений допускается увеличивать до 5 лет, если за этот период не появятсяпризнаки (течи, обводнения туннеля, повышение влажности и т.п.), влияющие наснижение переходного сопротивления рельсового пути;

снятиесреднесуточных потенциальных диаграмм ходовой рельсовой сети по всей сетиметрополитена с шагом 0,5-1 км и обязательно у отсасывающих пунктов станций, наэстакадах и метромостах - не позднее 6 месяцев после начала эксплуатации, затемодин раз в два года; на участках со стабильными во времени потенциальнымидиаграммами контроль потенциалов допускается проводить лишь в характерныхпунктах линий метрополитена (отсосы, концы участков консольного питания ит.д.);

измерениесопротивления сборных рельсовых стыков - при приемке, затем один раз в год;

измерениесопротивления дроссельных стыков - при приемке, затем один раз в два года;

проверкусостояния изолирующих стыков по п.4.2.16 - при приемке, затем один раз в год;

проверкуизоляции изолирующих муфт и фланцев - при приемке, затем один раз в пять лет;

измерениепереходного сопротивления рельсового пути на канавах депо, отстойных тупиках -при приемке, затем один раз в два года;

проверкусостояния изолирующих втулок и подкладок на ходовых рельсах мостов, эстакад ижелезобетонных шпалах - при приемке, затем один раз в два года;

проверкуизоляции отрицательных питающих линий тяговых подстанций и междупутныхсоединителей - при приемке, затем один раз в три года;

проверкуизоляции искровых промежутков, соединяющих тяговые нити рельсов с оболочкамикабелей и заземленными конструкциями - не реже одного раза в неделю.

Пристроительстве необходимо строго контролировать электрическую непрерывностьрельсового пути и не допускать металлическую связь между рельсами и туннельнойобделкой.

Примечание. Для контроля потенциалов ходовых рельсовметрополитен оборудуется системой контрольно-измерительных пунктов, позволяющихпроводить измерения дистанционно (без захода в туннель).

Размещение контрольно-измерительных пунктов проводится понормативно-технической документации.

7.1.3. Насооружениях трамвая организациями, ответственными за эксплуатацию трамвайногохозяйства, должны выполняться следующие мероприятия:

проверка целостирельсов и исправности сварных и сборных стыков наружным осмотром - не режеодного раза в три месяца, и, кроме того, электрическими измерениями сборныхстыков - не реже одного раза в год;

проверкаисправности путевых и междупутных соединителей - один раз в год путем измеренияразности потенциалов между нитями одного пути и внешними нитями обоих путейчерез каждые 600 м пути;

проверкасостояния обходных соединителей на стрелках, крестовинах и т.п. производитсявыборочно один раз в год путем внешнего осмотра;

проверкасостояния контактов присоединения отрицательных питающих линий - не реже двухраз в год;

контроль завыполнением норм падения напряжения в рельсовых сетях расчетным путем приизменении схемы электроснабжения и реконструкции пути; кроме того, не режеодного раза в год должна производиться проверка соблюдения норм падениянапряжения в рельсах путем измерения разности потенциалов между рельсами иземлей; на основе этих измерений должна составляться диаграмма распределенияпотенциалов на рельсовых сетях;

проверкасостояния изоляции отрицательных питающих линий относительно земли - не режеодного раза в 3 года;

проверкаразности потенциалов между различными пунктами присоединения отрицательныхлиний одной подстанции к рельсам производится два раза в год и при каждомдлительном (более одного месяца) изменении электроснабжения.

Примечание.Методика измерения приведена в приложении4.

7.1.4. Сведенияоб изменениях режима работы сооружений источников блуждающих токов, способныхпривести к увеличению опасности коррозии подземных сооружений, находящихся взоне действия блуждающих токов этих источников, должны сообщаться организациям,осуществляющим координацию и контроль противокоррозионной защиты за один месяцдо перехода на новый режим работы.

7.1.1.-7.1.4.(Измененная редакция, Изм. № 2).

7.2. Контроль за состоянием защитных покрытий

7.2.1. Контролькачества защитных покрытий подземных металлических сооружений долженосуществляться на всех этапах изоляционных и строительных работ, а также вусловиях эксплуатации.

7.2.2. Качествобитумно-полимерного, битумно-минерального и битумно-резинового защитныхпокрытий, наносимых на стальные трубы, проверяется по мере их нанесения и передопусканием плетей в траншею. При проверке определяются:

наличие дефектовнаружным осмотром;

толщиназащитного покрытия - толщиномером через каждые 100 м не менее чем в четырехточках по окружности труб, и во всех местах, вызывающих сомнения, а также наквадратном метре поверхности каждой изолированной емкости для хранениясжиженного газа;

сплошностьзащитных покрытий на битумной основе - искровым дефектоскопом с напряжением 4кВ на миллиметр толщины покрытия с учетом обертки;

степеньприлипаемости - путем выреза треугольника под углом 45° и его отрыва;прилипаемость считается удовлетворительной, если мастика не отслаивается отстальной поверхности.

(Измененнаяредакция, Изм. № 2).

7.2.3. Качествозащитного покрытия из полимерных липких лент проверяется непрерывно при намоткеленты путем наружного осмотра и проверкой числа слоев, ширины нахлеста, силысцепления (прилипаемости) ленты с лентой, с поверхностью трубы и сплошности всоответствии с требованиями нормативно-технической документации.

7.2.4. Припрокладке трубопроводов в городах должна производиться проверка покрытия наотсутствие местных повреждений, ведущих к образованию непосредственногоэлектрического контакта между металлом трубопроводов и грунтом. Проверкупроводят в два этапа: после присыпки трубопровода и после полной засыпкитраншеи.

7.2.5. Контрольсостояния защитных покрытий городских стальных трубопроводов, а также покрововсиловых кабелей в условиях их эксплуатации должен производиться при вскрытиях иочередных профилактических осмотрах, а также инструментальным способом сиспользованием приборов, обнаруживающих контакт оголенных мест с землей.

7.2.6. Состояниеизоляции законченных строительством участков магистральных трубопроводов должноконтролироваться путем измерения переходного сопротивления «труба - земля» пометоду катодной поляризации. Величина переходного сопротивления должна быть неменее 104 Ом∙м2.

Методикаизмерений приведена в ГОСТ25812-83.

7.2.4.-7.2.6.(Измененная редакция, Изм. № 2).

7.2.7. Все подземные стальные газопроводы после ввода их вэксплуатацию должны подвергаться периодическому плановому шурфовому осмотру сцелью проверки состояния защитных покрытий в следующие сроки:

а) газопроводы взастроенной части города или другого населенного пункта, расположенного в зонахс высокой коррозионной активностью грунтов, в анодных зонах, вызванных влияниемблуждающих токов, имеющие изоляцию типа ниже усиленной или проложенные впучинистых грунтах, в местах бывших свалок мусора, шлака, в местах сточных водот фабрик и заводов, а также газопроводы во дворах независимо от условий ихрасположения - не реже одного раза в 5 лет;

б) газопроводы,расположенные в застроенной части города или другого населенного пункта, гдеотсутствуют указанные в п. 7.2.7аусловия, а также газопроводы, расположенные в незастроенной части города - нереже одного раза в 10 лет.

7.2.8. Контрольсостояния защитных покрытий магистральных стальных трубопроводов в условиях ихэксплуатации должен производиться выборочно не реже одного раза в 2 года, всоответствии с требованиями нормативно-технической документации.

7.2.9. Контрольсостояния изолирующих покровов подземных сооружений связи в условиях ихэксплуатации осуществляется только на сооружениях, для которых установленынормы сопротивления изоляции, и должен производиться не реже одного раза в годв соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

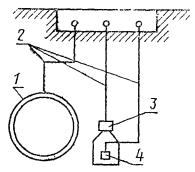

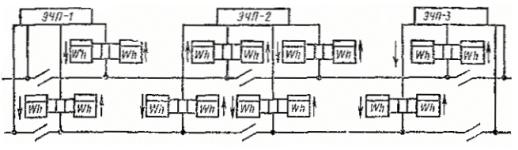

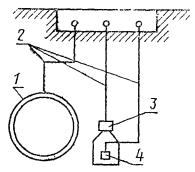

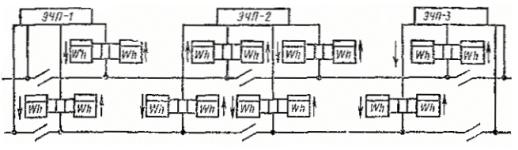

7.3. Контрольно-измерительные пункты

7.3.1. Контрольза коррозионным состоянием подземного металлического сооружения осуществляетсяизмерением потенциалов на защищаемом сооружении в контрольно-измерительныхпунктах.

Контрольно-измерительныепункты должны быть оборудованы неполяризующимся электродом сравнениядлительного действия и датчиками электрохимического потенциала (кромеконтрольно-измерительных пунктов кабелей связи).

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7.3.2.-7.3.5. (Исключен, Изм. № 2).

7.4. Контроль работы установок электрохимической защиты

7.4.1. Контрольработы установок электрохимической защиты в эксплуатационных условияхзаключается в периодическом техническом осмотре установок, проверкеэффективности их работы.

7.4.2.Технический осмотр и обслуживание установок электрохимической защиты должныпроизводиться в сроки, установленные нормативно-технической документацией наконкретные виды сооружений, но не реже:

четырех раз вмесяц - на устройствах дренажной защиты;

двух раз в месяц- на устройствах катодной защиты;

одного раза в 6месяцев - на контролируемых протекторных установках;

одного раза вмесяц - на электрических перемычках (блоках совместной защиты).

7.4.3.Эффективность работы установок электрохимической защиты проверяется в сроки,установленные нормативно-технической документацией, а также при каждомизменении режима работы установок и при изменениях, связанных с развитием сетиподземных металлических сооружений и источников блуждающих токов.

7.4.1.-7.4.3. (Измененнаяредакция, Изм. № 2).

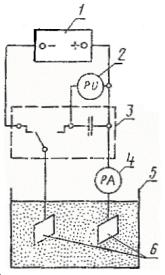

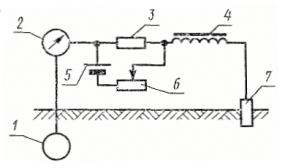

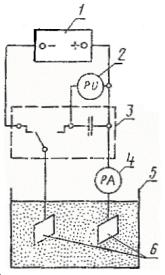

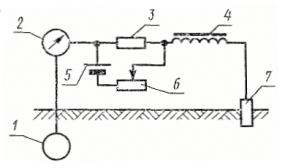

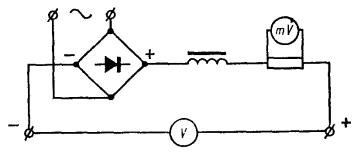

8.1. Виды установок электрохимической защиты

8.1.1. Установкакатодной защиты должна состоять из катодной станции (преобразователя), анодногозаземления, защитного заземления и соединительных кабелей, а такженеполяризующегося электрода сравнения длительного действия, датчикаэлектрохимического потенциала.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

8.1.2. Установкаавтоматической катодной защиты должна состоять из катодной станции(преобразователя), анодного заземления, защитного заземления, неполяризующегосяэлектрода сравнения длительного действия, датчика электрохимического потенциалаи соединительных кабелей.

8.1.3. Установкаполяризованной дренажной защиты должна состоять из поляризованного дренажа(преобразователя) и соединительных кабелей, а также неполяризующегося электродасравнения длительного действия, датчика электрохимического потенциала.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

8.1.4. Установкаавтоматической усиленной дренажной защиты должна состоять из усиленного дренажа(преобразователя), неполяризующегося электрода сравнения длительного действия,датчика электрохимического потенциала, защитного заземления и соединительныхкабелей.

8.1.5. Установкапротекторной защиты должна состоять из анодного протектора (группыпротекторов), активатора, соединительных проводов и клеммной коробки или КИП вслучае групповой установки протекторов.

8.2. Требования к преобразователям

8.2.1.Преобразователи катодной защиты (неавтоматические и автоматические) пономинальным выходным параметрам должны соответствовать данным табл. 25.

Таблица 25

Номинальные выходные параметры преобразователей катоднойзащиты

| Выходная мощность, кВт | Выпрямленный ток, А | Выпрямленное напряжение, В |

| 0,3 | 12,5/25 | 24/12 |

| 0,6 | 12,5/25 | 48/24 |

| 1,0 | 21/42 | 48/24 |

| 1,2 | 25/50 | 48/24 |

| 1,6 | 33/66 | 48/24 |

| 2,0 | 21/42 | 96/48 |

| 2,5 | 26/52 | 96/48 |

| 3,0 | 31/62 | 96/48 |

| 4,0 | 42/84 | 96/48 |

| 5,0 | 52/104 | 96/48 |

8.2.2. Преобразователи автоматической усиленной дренажнойзащиты по номинальным выходным параметрам должны соответствовать данным табл. 26.

Таблица 26

Номинальные выходные параметры преобразователейавтоматической усиленной дренажной защиты

| Мощность, кВт | Выпрямленный ток, А | Выпрямленное напряжение, В |

| 0,6 | 50/100 | 12/5 |

| 1,0 | 80/160 | 12/6 |

| 1,2 | 100/200 | 12/6 |

| 1,6 | 130/260 | 12/6 |

| 2,0 | 165/330 | 12/6 |

| 2,5 | 208/415 | 12/6 |

| 3,0 | 250/500 | 12/6 |

| 4,0 | 330/660 | 12/6 |

| 5,0 | 415/830 | 12/5 |

8.2.3. Преобразователи поляризованной дренажной защиты пономинальным выходным параметрам должны соответствовать данным табл. 27.

Таблица 27

Номинальные параметры преобразователей поляризованнойдренажной защиты

| Ток, А | Ступень дренажного сопротивления. Ом |

| 50 | 0,05 |

| 60 | 0,05 |

| 80 | 0,05 |

| 100 | 0,04 |

| 125 | 0,03 |

| 160 | 0,03 |

| 200 | 0,03 |

| 250 | 0,02 |

| 300 | 0,02 |

| 400 | 0,02 |

| 500 | 0,015 |

8.2.4. (Исключен, Изм. № 2).

8.2.5. Срокслужбы преобразователей должен быть не менее 10 лет.

8.2.6.Конструкция преобразователя должна обеспечивать свободный доступ ко всемэлементам для осмотра и замены.

8.2.7.Преобразователи не должны создавать помех радио- и телевизионному приему.

8.2.8.Преобразователи усиленной дренажной защиты не должны создавать помех нормальнойработе СЦБ.

8.2.9.Полупроводниковые защитные устройства при подключении к рельсовой сетиэлектрифицированных железных дорог должны быть рассчитаны на обратноенапряжение не менее 800 В; при подключении к сборке отрицательных питающихлиний тяговой подстанции - не менее 2 000 В.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

8.3. Требования к анодным заземлениям

8.3.1. Анодныезаземления должны выполняться с преимущественным использованием малорастворимыхэлектродов по нормативно-технической документации.

8.4. Требования к кабелям для катодной и дренажной защиты

8.4.1. Защитакабелей от блуждающих токов и почвенной коррозии должна удовлетворятьтребованиям настоящего стандарта.

8.5. Требования к протекторным установкам

8.5.1. Вкачестве металла для анодного протектора следует использовать магниевые,алюминиевые и цинковые сплавы.

8.5.2. Наповерхности анодных протекторов не допускаются трещины и флюсовые включения.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

8.5.3. Анодныйпротектор должен помещаться в активатор, интенсифицирующий и стабилизирующийего работу.

8.5.4. Групповыепротекторные установки устраиваются из нескольких протекторов. Количество ирасстояние между ними устанавливается нормативно-технической документацией.

8.5.5. Групповыепротекторные установки с вентильными устройствами применяются по ГОСТ16149-70.

8.6.-8.6.3.(Исключены, Изм. № 2).

9.1. Квыполнению работ по защите подземных металлических сооружений от коррозиидопускаются лица, обученные правилам техники безопасности и сдавшие экзамены вустановленном порядке.

Независимо отсдачи экзамена каждый рабочий при допуске к работе должен получить инструктажпо технике безопасности на рабочем месте с соответствующей записью в журнале попроведению инструктажа.

9.2. На каждомрабочем участке должны быть инструкции по технике безопасности и промышленнойсанитарии, а также журнал проведения инструктажа рабочих установленной формы.

9.3. Привыполнении работ по защите подземных сооружений от коррозии работающий персоналдолжен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (шланговыеи кислородноизолирующие противогазы, предохранительные пояса, диэлектрическиеперчатки и т.д.) в соответствии с требованиями действующих правил.

9.4. Припроведении работ должны быть предусмотрены предупредительные знаки всоответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-76.

9.5. Работы спожаро- и взрывоопасными материалам должны выполняться с соблюдением требованийпожарной безопасности.

Рабочие местадолжны быть обеспечены противопожарными средствами.

9.6. Уровеньзвукового давления и уровень звука на рабочих местах не должен превышать«Гигиенических норм» № 1004-73, утвержденных Министерством здравоохраненияСССР.

9.7. Уровеньвредных примесей на рабочем месте при нанесении на подземные сооруженияизоляционных покрытий не должен превышать санитарных норм, утвержденных вустановленном порядке.

Рабочий персоналдолжен быть осведомлен о степени токсичности применяемых веществ, способахзащиты от их воздействия и мерах оказания первой помощи при отравлениях.

9.8. Припроизводстве работ, связанных с электрическими измерениями на подземныхсооружениях, а также работ по монтажу, ремонту и наладке электрозащитныхустановок, следует соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатацииэлектроустановок городских электрических сетей напряжением до 1000 В».

9.9. Работы впределах проезжей части улиц и дорог для автотранспорта, на рельсовых путяхтрамвая и железных дорог, источниках электропитания установок электрозащитывыполняются бригадой в составе не менее двух человек, а при проведении работ вколодцах, туннелях или глубоких траншеях - бригадой в составе не менее трехчеловек.

9.10. Передначалом работ в колодцах необходимо убедиться в отсутствии горючих и вредныхгазов приборами (газоанализаторами) с соответствующей записью в наряде.Запрещается проверять отсутствие газа при помощи открытого огня.

9.11. Неразрешается проводить работы в колодцах с наличием газа до устранения причинзагазованности сооружения.

(Измененнаяредакция, Изм. № 2).