ГОСТ 8.570-2000

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Государственная системаобеспечения

единства измерений

РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Методика поверки

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПОСТАНДАРТИЗАЦИИ,

МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

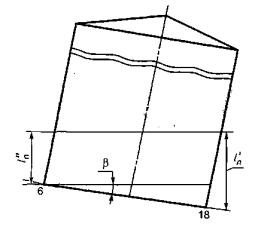

Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственнымнаучным метрологическим центром - Всероссийским научно-исследовательскиминститутом расходометрии (ГНМЦ - ВНИИР) Госстандарта России

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ МежгосударственнымСоветом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 17 от 22 июня2000 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |

| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |

| Республика Армения | Армгосстандарт |

| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |

| Грузия | Грузстандарт |

| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |

| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |

| Республика Молдова | Молдовастандарт |

| Российская Федерация | Госстандарт России |

| Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |

| Туркменистан | Главгосинспекция «Туркменстандартлары» |

| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |

| Украина | Госстандарт Украины |

3 В стандарте полностьюучтены требования международной рекомендации МОЗМ Р-71

4 Постановлением Государственного комитетаРоссийской Федерации по стандартизации и метрологии от 23 апреля 2001 г. №185-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.570-2000 введен в действиенепосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1января 2002 г.

5 ВЗАМЕН МИ 1823-87

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 8.570-2000

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙСТАНДАРТ

Государственная системаобеспечения единства измерений

РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Методика поверки

State system for ensuring the uniformity of measurements.

Steel vertical cylindric tanks. Calibration methods

Дата введения 2002-01-01

Настоящий стандартраспространяется на стальные вертикальные цилиндрические резервуары (далее -резервуары) номинальной вместимостью от 100 до 100000 м3,предназначенные для проведения государственных учетных и торговых операций снефтью и нефтепродуктами и их хранения, а также взаимных расчетов междупоставщиком и потребителем, и устанавливает методику первичной и периодическойи внеочередной поверок.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

В настоящем стандартеиспользованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучениябезопасности труда. Общие положения

ГОСТ12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общиесанитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ12.1.011-781) Система стандартов безопасности труда. Смесивзрывоопасные. Классификация и методы испытаний

1)На территории Российской Федерации действуют ГОСТ Р 51330.2-99, ГОСТ Р51330.5-99, ГОСТ Р 51330.11-99, ГОСТ Р 51330.19-99.

ГОСТ12.4.099-80 Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли,механических воздействий и общих производственных загрязнений. Техническиеусловия

ГОСТ12.4.100-80 Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли,механических воздействий и общих производственных загрязнений. Техническиеусловия

ГОСТ12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия

ГОСТ 12.4.132-83 Халатымужские. Технические условия

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76).Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры итягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 2517-85 Нефть инефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 2874- 822)Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

2) На территории Российской Федерации действует ГОСТР 51232-98.

ГОСТ 3900-85Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности

ГОСТ 7502-98Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8509-93Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент

ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общиетехнические условия

ГОСТ 10529-96 Теодолиты. Общиетехнические условия

ГОСТ 13837-79Динамометры общего назначения. Технические условия

ГОСТ 18481-81Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия

ГОСТ28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования.Методы испытаний

ГОСТ 12.4.087-84Система стандартов безопасности труда. Строительство. Каски строительные.Технические условия

(Измененная редакция. Изм. № 1)

В настоящем стандартеприменяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 поверка резервуара:Совокупность операций, выполняемых организациями национальной (государственной)метрологической службы или аккредитованными на право поверки метрологическимислужбами юридических лиц с целью определения вместимости и градуировкирезервуара, составления и утверждения градуировочной таблицы.

Градуировочная таблица -зависимость вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированномзначении температуры. Таблицу прилагают к свидетельству о поверке резервуара иприменяют для определения объема жидкости в нем.

3.2 резервуарвертикальный стальной: Стальной сосуд в виде стоящего цилиндра с днищем,стационарный с кровлей или плавающей крышей, применяемый для хранения иизмерений объема жидкостей.

3.3 плавающее покрытие:Плавающая крыша (или понтон), находящаяся внутри резервуара на поверхностижидкости, предназначенная для сокращения потерь ее от испарения и исключениявозможности возникновения взрыва и пожара.

3.4 градуировкарезервуара: Операция по установлению зависимости вместимости резервуара отуровня его наполнения, выполняемая организациями национальной (государственной)метрологической службы или аккредитованными на право поверки метрологическимислужбами юридических лиц при выпуске из производства, после ремонта и приэксплуатации.

3.5 вместимостьрезервуара: Внутренний объем резервуара, который может быть наполненжидкостью до определенного уровня.

3.6 номинальнаявместимость резервуара: Вместимость резервуара, соответствующаямаксимальному уровню наполнения его, установленная нормативным документом навертикальный резервуар конкретного типа.

3.7 действительная(фактическая) вместимость резервуара: Вместимость резервуара, установленнаяпри его поверке.

3.8 дозовая вместимостьрезервуара: Объем жидкости в резервуаре, соответствующий уровню налитых внего доз жидкости.

3.9 посантиметроваявместимость резервуара: Объем жидкости в резервуаре, соответствующий уровнюналитых в него доз жидкости, приходящихся на 1 см высоты наполнения.

3.10 коэффициент вместимости:Вместимость приходящаяся на 1 мм высоты наполнения.

3.11 точка касания днищагрузом рулетки: Точка на днище резервуара или на опорной плите (приналичии), которой касается груз измерительной рулетки при измерении базовойвысоты резервуара и от которой проводят измерение уровня нефти и нефтепродуктови воды при эксплуатации резервуара. Она является исходной точкой присоставлении градуировочной таблицы резервуара.

3.12 базовая высотарезервуара: Расстояние по вертикали от точки касания днища грузом рулеткидо верхнего края измерительного люка или до риски направляющей планкиизмерительного люка

3.13 уровень жидкости(высота наполнения): Расстояние по вертикали между свободной поверхностьюжидкости, находящейся в резервуаре, и плоскостью, принятой за начало отсчета.

3.14 исходный уровень: Уровеньжидкости в резервуаре, соответствующий высоте «мертвой» полости.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

3.15 «мертвая» полостьрезервуара: Нижняя часть резервуара, из которой нельзя выбрать жидкость,используя приемно-раздаточный патрубок (приемно-раздаточное устройство).

(Измененная редакция. Изм. № 1)

3.16 «мертвый» остаток:Объем жидкости, находящейся в «мертвой» полости резервуара.

3.17 поверочная жидкость:Жидкость, применяемая при поверке резервуара объемным методом. В качествеповерочной жидкости применяют: воду по ГОСТ2874, нефть и светлые нефтепродукты (далее - нефтепродукты).

Параметры поверочнойжидкости должны соответствовать требованиям 5.3.2.4, 5.3.2.5.

3.18 жидкость прихранении: Жидкость, для хранения которой предназначен поверяемый резервуар.

3.19 степень наклонарезервуара: Величина h, выражаемая через тангенсугла наклона, рассчитываемая по формуле

h = tg b,

где b - угол наклона резервуара в градусах.

3.20 геометрический методповерки резервуара: Метод поверки резервуара, заключающийся в определениивместимости резервуара по результатам измерений его геометрических параметров.

3.21 объемныйдинамический метод поверки резервуара: Метод поверки, заключающийся вопределении вместимости резервуара путем непрерывного наполнения его поверочнойжидкостью и одновременных измерениях уровня, объема и температуры поверочнойжидкости для каждого изменения уровня на 1 см (10 мм).

3.22 объемный статическийметод поверки резервуара: Метод поверки, заключающийся в определениивместимости резервуара путем наполнения его отдельными дозами поверочнойжидкости и одновременных измерениях уровня, объема и температуры поверочнойжидкости для каждого изменения уровня в пределах от 10 до 100 мм.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

3.23 государственныеучетная и торговая операции, взаимные расчеты между поставщиком и потребителем:Операции, проводимые между поставщиком и потребителем, заключающиеся в определенииобъема или массы нефти и нефтепродуктов для последующих учетных операций, атакже при арбитраже.

3.24 учет нефти инефтепродуктов при хранении: Операция, проводимая на предприятии, во времятехнологического процесса, заключающаяся в определении объема и массы нефти инефтепродуктов для последующих учетных операций.

3.25 высотагазового пространства в плавающей крыше (hпг): Расстояние по вертикалиот риски или верхнего среза измерительного люка, находящегося на плавающейкрыше резервуара, до поверхности раздела газового пространства и жидкости.

(Введен дополнительно. Изм. № 1)

3.26 полнаявместимость резервуара: Вместимость резервуара, соответствующая предельномууровню наполнения, определенная по результатам его поверки.

(Введен дополнительно. Изм. № 1)

3.27 предельныйуровень: Предельный уровень определения посантиметровой вместимостирезервуара при его поверке, соответствующий высоте цилиндрической частирезервуара.

(Введен дополнительно. Изм. № 1)

3.28 максимальныйуровень: Максимально допустимый уровень наполнения резервуара жидкостью приего эксплуатации, установленный технической документацией на резервуар.

(Введен дополнительно. Изм. № 1)

4 Методыповерки

(Измененнаяредакция. Изм. № 1)

4.1 Поверку резервуарапроводят геометрическим или объемным (динамическим или статическим) методом.

Допускаются:

- комбинациягеометрического и объемного методов поверки, например, определение вместимости«мертвой» полости или вместимости резервуара в пределах высоты неровностейднища объемным методом при применении геометрического метода поверки;

- комбинация динамическогообъемного и статического объемного методов поверки.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

4.2 При геометрическомметоде поверки резервуара вместимость первого пояса определяют по результатамизмерений длины наружной окружности, толщины стенки и высоты первого пояса.Вместимости вышестоящих поясов определяют по результатам измерений радиальныхотклонений образующих от вертикали, толщин стенок и их высот.

4.3 При объемном методеповерки резервуара вместимость определяют путем непосредственных измеренийуровня поверочной жидкости, поступившей в резервуар, с одновременнымиизмерениями ее температуры и объема, соответствующих измеренному уровню.

5.1.1 Пределы допускаемойпогрешности измерений параметров резервуара приведены в таблице 1 - пригеометрическом методе поверки; таблице 2 - при объемном методе поверки.

Таблица 1

| Наименование параметра | Пределы допускаемой погрешности измерений параметров резервуаров вместимостью, м3 |

| 100-4000 | 5000-100000 |

| Длина окружности первого пояса, % | ± 0,022 | ± 0,022 |

| Высота пояса, мм | ± 5 | ± 5 |

| Расстояние от стенки резервуара до нити отвеса, мм | ± 1 | ± 1 |

| Толщина стенок (включая слой покраски), мм | ± 0,2 | ± 0,2 |

| Объем внутренних деталей, м3 | ± (0,005-0,025) | ± (0,025-0,25) |

(Измененная редакция. Изм. № 1)

Таблица 2

| Наименование параметра | Пределы допускаемой погрешности измерений параметра |

| Объем жидкости при определении вместимости выше «мертвой» полости, % | ± 0,15 |

| Объем жидкости при определении вместимости в пределах «мертвой» полости, % | ± 0,25 |

| Уровень жидкости, мм | ± 1 |

| Температура жидкости, °С | ± 0,2 |

| Температура воздуха, °С | ± 1 |

| Давление жидкости (избыточное), % | ± 0,4 |

5.1.2 При соблюденииуказанных в таблицах1 и 2пределов допускаемой погрешности измерений погрешность определения вместимостирезервуара должна находиться в пределах:

при геометрическом методе:

± 0,2 % - для резервуаров номинальнойвместимостью от 100 до 3000 м3;

± 0,15 % - » » » » 4000 м3;

± 0,1 % - » » » » от5000 до 50000 м3;

при объемном методе - ± 0,2 %.

5.1.3 Значение погрешностиизмерения вместимости резервуара приводят на титульном листе градуировочнойтаблицы.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

5.2.1 При поверкерезервуаров геометрическим методом применяют следующие средства поверки:

5.2.1.1 Рулеткиизмерительные 2-го класса точности с верхними пределами измерений 10, 20, 30 и50 м по ГОСТ 7502.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

5.2.1.2 Рулеткиизмерительные с грузом 2-го класса точности с верхними пределами измерений 10,20 и 30 м по ГОСТ 7502.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

5.2.1.3 Линейкаизмерительная металлическая с диапазоном измерений 0-500 мм по ГОСТ427.

5.2.1.4Толщиномер ультразвуковой с диапазоном измерений 0,6-30 мм и пределами допускаемойпогрешности ± 0,1 мм по [1].

5.2.1.5 Динамометр сдиапазоном измерений 0-100 Н по ГОСТ 13837.

5.2.1.6 Термометр с ценойделения 1 °С по ГОСТ28498.

5.2.1.7 Ареометр с ценойделения 0,5 кг/м3 по ГОСТ 18481.

5.2.1.8 Нивелир с рейкой по ГОСТ 10528.

5.2.1.9 Теодолит оптическийс ценой деления микроскопа 2" (угловые секунды) по ГОСТ 10529.

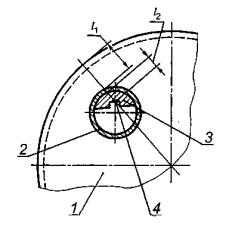

5.2.1.10Штангенциркуль с диапазонами измерений: от 0 до 125 мм; от 0 до 150 мм; от 150до 500 мм; от 500 до 1600 мм (черт. 3) по ГОСТ 166.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

5.2.1.11 Скоба (рисунок А.1).

5.2.1.12 Магнитный держатель(рисунок А.2).

5.2.1.13 Отвес с грузомкаретки (рисунокА.2).

5.2.1.14 Кареткаизмерительная (рисунок А.3 или рисунок А.4).

5.2.1.15 Приспособление дляподвески каретки (рисунок А.2 или рисунок А.5, или рисунок А.6).

5.2.1.16 Упорный угольник 90°.

5.2.1.17Анемометр чашечный типа МС-13 с диапазоном измерений от 1 до 20 м/с.

5.2.1.18 Вспомогательноеоборудование: чертилка, мел, шпатель, щетки (металлические), микрокалькулятор.

5.2.1.19 Анализатор течеискатель АНТ-3.

(Введен дополнительно. Изм. № 1)

5.2.2 При поверке резервуараобъемным методом с применением эталонных уровнемера и счетчика жидкости (рисунок А.7)применяют следующие средства поверки:

5.2.2.1Эталонный уровнемер (далее - уровнемер) с диапазоном измерений 0-12, 0-20 м ипределами допускаемой погрешности ± 1 мм по [2].

5.2.2.2Эталонный счетчик жидкости (далее - счетчик жидкости) с пределами допускаемойпогрешности ± 0,05; ± 0,10; ± 0,15 %,номинальным расходом, обеспечивающим поверку резервуара в течение 6 - 48 ч по [3].

5.2.2.3 Термометр с ценойделения 0,1 °С по ГОСТ28498.

5.2.2.4 Манометр классаточности 0,4 по ГОСТ2405.

5.2.2.5 Рулеткиизмерительные с грузом 2-го класса точности с пределами измерений 10, 20 и 30 мпо ГОСТ 7502.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

5.2.2.6 Ареометр с ценойделения 0,5 кг/м3 по ГОСТ 18481.

5.2.2.7 Секундомер спределами допускаемой погрешности ± 1 мс (± 0,001 с) по [4].

5.2.2.8Вспомогательное оборудование:

- насос, снабженный линиямивсасывания и нагнетания, кранами (вентилями), регулятором расхода (дросселем),фильтром;

- расширитель струи (рисунок А.8);

воронкогаситель (рисунок А.9).

Примечание - Расширитель струи иворонкогаситель устанавливают только на резервуарах, предназначенных дляразмещения нефтепродуктов.

5.2.2.9 Анализатор течеискатель АНТ-3.

(Введен дополнительно.

Изм. № 1

)

5.2.3 При применении эталонной установки ееметрологические характеристики должны соответствовать требованиям таблицы 2.

5.2.4 Применяемые рабочиеэталоны и средства поверки должны быть поверены в установленном порядке.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

5.2.5 Допускается применениедругих вновь разработанных или находящихся в эксплуатации средств поверки [втом числе эталонных (образцовых) установок], удовлетворяющих по точности ипределам измерений требованиям настоящего стандарта по взрывозащищенности - ГОСТ12.1.011.

(Измененнаяредакция.

Изм. № 1

)

5.3 Требования к условиямповерки

При поверке соблюдаютследующие условия:

5.3.1 При геометрическомметоде

5.3.1.1 Температураокружающего воздуха (20 ± 15) °С.

5.3.1.2 Скорость ветра - неболее 10 м/с.

5.3.1.3 Состояние погоды -без осадков.

5.3.1.4Резервуар при первичной поверке должен быть порожним. При периодической ивнеочередной поверках в резервуаре может находиться жидкость до произвольногоуровня, а в резервуаре с плавающим покрытием - до минимально допустимогоуровня, установленного в технологической карте резервуара.

Плавающая крышадолжна быть освобождена от посторонних предметов (от воды и других предметов,не относящихся к плавающей крыше).

(Измененная редакция. Изм. № 1)

5.3.1.5При наличии жидкости в резервуаре для нефтепродукта при его поверке(периодической или внеочередной) допускается использовать результаты измеренийвместимости «мертвой» полости, полученные ранее, и вносить их в таблицу Б.9приложения Б, если изменение базовой высоты резервуара по сравнению срезультатами ее измерений в предыдущей поверке составляет не более 0,1 %, аизменения степени наклона и утла направления наклона резервуара составляют неболее 1 %. В этом случае вместимость резервуара должна быть определена, начинаяс исходного уровня или с уровня, соответствующего всплытию плавающего покрытия,до уровня, соответствующего полной вместимости резервуара.

Примечание -Вместимость «мертвой» полости резервуара для нефти и нефтепродуктов, образующихпарафинистые отложения, при проведении периодической и внеочередной поверокдопускается принимать равной ее вместимости, полученной при первичной поверкерезервуара или полученной при периодической поверке резервуара после егозачистки.

(Измененнаяредакция. Изм. № 1)

5.3.2 При объемном методеповерки

5.3.2.1 Температураокружающего воздуха и поверочной жидкости - от плюс 5 до плюс 35 °С.

Примечание - При применении установкитемпература окружающего воздуха допускается от минус 15 до плюс 35 °С;нижний предел температуры поверочной жидкости допускается до минус 5 °С -при применении бензина, до плюс 2 °С - при применении дизельного топлива и воды; верхнийпредел температуры бензина не должен превышать плюс 25 °С.

(Измененная редакция.

Изм. № 1

)

5.3.2.2 Изменение температуры поверочной жидкости в резервуаре исчетчике жидкости или установке за время поверки не должно превышать:

2 °С - при применении в качестве поверочнойжидкости воды;

0,5 °С - при применении в качестве поверочнойжидкости нефти и нефтепродуктов.

5.3.2.3 При невыполнениитребований по 5.3.2.2 вводят температурные поправки наобъем, измеренный через каждое изменение температуры поверочной жидкости на 2или 0,5 °С.

5.3.2.4Вязкость поверочной жидкости должна находиться в пределах поверенного диапазонаизмерений счетчика жидкости.

5.3.2.5Рабочий диапазон расхода поверочной жидкости должен находиться в пределахповеренного диапазона измерений счетчика жидкости. В случае изменения диапазонаизмерений (для счетчика жидкости с импульсным выходным сигналом) применяютсоответствующий новому диапазону коэффициент преобразования счетчика жидкости.

5.3.2.6 Исключаютвозможность попадания воздуха в измерительную систему, собранную для поверки резервуара(рисунок А.7).

5.3.2.7 Процесс определениявместимости резервуара при его поверке должен идти непрерывно (без перерывов,приводящих к изменению объема и уровня поверочной жидкости в резервуаре), начинаяс уровня, равного нулю, до уровня, соответствующего полной вместимостирезервуара или уровня определенной дозы.

5.3.2.8 Скорость наполнениярезервуара в процессе поверки не должна превышать 0,3 мм/с.

5.3.2.9 Отбор жидкости приповерке резервуара может быть осуществлен из:

а) приемного резервуара;

б) технологическоготрубопровода (при применении в качестве поверочной жидкости нефти инефтепродуктов);

в) водопровода (приприменении воды).

В случаях перечислений б) ив) подача поверочной жидкости в поверяемый резервуар может быть осуществленабез насоса (рисунокА.7).

5.3.3 Исключен. Изм. № 1.

5.3.4 Резервуар освобождаюти очищают от остатков нефти и нефтепродукта.

6.1 Резервуары подлежатповерке организациями национальной (государственной) метрологической службы1)или аккредитованными на право поверки метрологическими службами юридическихлиц.

__________________

1) На территории Российской Федерации орган государственнойметрологической службы проходит аккредитацию на право проведения поверкирезервуаров.

(Измененнаяредакция. Изм. № 1)

6.2 Поверкирезервуара проводят:

- первичную - после завершения строительстварезервуара или капитального ремонта и его гидравлических испытаний - передвводом его в эксплуатацию;

- периодическую- по истечении срока межповерочного интервала;

- внеочередную - в случаяхизменения базовой высоты резервуара более чем на 0,1 % по 9.1.10.3; при внесении в резервуар конструктивныхизменений, влияющих на его вместимость, и после очередного полного техническогодиагностирования.

(Измененная редакция.

Изм. № 1

)

7 Требования к квалификации поверителей и требования безопасности

7.1 Поверку резервуарапроводит физическое лицо, прошедшее курсы повышения квалификации иаттестованное в качестве поверителя и промышленной безопасности в установленномпорядке 2).

(Измененнаяредакция. Изм. № 1)

Примечание - В Российской Федерациифизическое лицо проходит курсы повышения квалификации в ГНМЦ - ВНИИР, другомГНМЦ или Академии стандартизации, метрологии и сертификации по программе ГНМЦ -ВНИИР.

7.1.1 Измерениявеличин при поверке резервуара проводит группа лиц, включающая поверителяорганизации, указанной в 6.1, и не менее двух специалистов, прошедших курсыповышения квалификации, и других лиц (при необходимости), аттестованных попромышленной безопасности в установленном порядке 2).

__________________

2) На территории Российской Федерации действует ПостановлениеРосгортехнадзора № 21 от 30.04.2002.

(Измененнаяредакция. Изм. № 1)

7.2 К поверке резервуарадопускаются лица, изучившие техническую документацию на резервуар и егоконструкцию, средства поверки резервуара и прошедшие обучение по 7.1 иинструктаж по безопасности труда в соответствии с ГОСТ12.0.004.

7.3 Лица, выполняющиеизмерения при поверке резервуара, должны быть одеты в спецодежду.

7.3.3 Лица,выполняющие измерения, должны быть в строительной каске по ГОСТ12.4.087.

(Введен дополнительно. Изм. № 1)

7.3.1 При геометрическомметоде поверки:

- женщины - в комбинезон по ГОСТ12.4.099;

- мужчины - в комбинезон по ГОСТ12.4.100.

7.3.2 При объемном методеповерки:

- женщины - в халат по ГОСТ12.4.131;

- мужчины - в халат по ГОСТ 12.4.132.

7.4 Перед началом поверкирезервуара проверяют:

- исправность лестниц иперил резервуара;

- наличие заземлениярезервуара, насоса и установки при объемном методе поверки.

7.5 На резервуарах, неимеющих ограждений в виде перил по всей окружности крыши, работы проводят спредохранительным поясом, прикрепленным к надежно установленным элементамметаллических конструкций крыши резервуара.

7.6 Базовую высотурезервуара и уровень поверочной жидкости в нем измеряют через измерительныйлюк. Избыточное давление в газовом пространстве резервуара должно быть равнонулю. После измерения крышку измерительного люка плотно закрывают.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

7.7 Каретку перемещают постенке резервуара плавно, без ударов о стенку.

7.8 Поверитель, проводящийотсчеты по линейке, не должен стоять под кареткой во время движения ее постенке и должен быть в строительной каске по ГОСТ12.4.087.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

7.9 Средстваповерки по 5.2.1.4, 5.2.1.17, 5.2.1.19при поверке резервуара геометрическим методом, средства поверки по 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.8,5.2.2.9, 5.2.5 при поверке объемным методом должны быть вовзрывозащищенном исполнении для групп взрывоопасных смесей категории II В-ТЗ поГОСТ12.1.011 и предназначены для эксплуатации на открытом воздухе.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

7.10 Содержание вредныхпаров и газов в воздухе вблизи и внутри1) резервуара в рабочей зоне(на высоте 2000 мм) не должно превышать санитарных норм, установленных ГОСТ12.1.005.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

_______________

1) Если проводятизмерения внутренних параметров резервуара.

7.11 Для освещения в темноевремя суток применяют светильники во взрывозащищенном исполнении.

8.1 При подготовкерезервуара к поверке проводят следующие работы:

8.1.1 Проверяют на местесоответствие конструкции и внутренних деталей резервуара техническойдокументации на него.

8.1.2 Проверяют состояниенаружной поверхности стенки резервуара (на отсутствие деформаций стенки,загрязнений, брызг металлов, наплывов, заусенцев; на наличие необходимыхарматуры и оборудования; исправность лестниц и перил) для возможностипроведения наружных измерений.

8.1.3 Проверяют состояниеотмостки резервуара (отсутствие трещин и целостность).

8.2 Перед поверкойрезервуара объемным методом, кроме того, проводят следующие работы:

8.2.1 Проводят сборкуизмерительной системы по схеме, показанной на рисунке А.7.

8.2.2 Устанавливают на поверяемомрезервуаре уровнемер и измеритель температуры.

8.2.3 Поверочную жидкостьпри поверке резервуара (см. рисунок А.7) подают в счетчик жидкости 6следующими способами:

а) из приемного резервуара 13с помощью насоса 11;

б) из технологическоготрубопровода 17 (при применении в качестве поверочной жидкости нефти инефтепродуктов) или водопровода 17 (при применении воды).

8.2.4 Наполняютизмерительную систему поверочной жидкостью, удаляют из нее воздух и испытываютее на герметичность под рабочим давлением. При этом вентиль 20 закрываюти трехходовый кран 5 переводят в положение «Измерение».

Измерительную системусчитают герметичной, если по истечении 15 мин после наполнения ее поверочнойжидкостью и создания рабочего давления при визуальном осмотре не обнаруживают вместах соединений, уплотнений и на поверхности труб и арматуры наличия течи(каплепадений) и влаги.

8.2.5Измеряют расход поверочной жидкости в последовательности (см. рисунок А.7):

- переводят трехходовой кран5 в положение «Циркуляция»;

- открывают вентиль 15;

- включают насос 11или открывают вентиль 16 и одновременно фиксируют показания счетчикажидкости 6 и секундомера;

- после того, как стрелкауказателя счетчика жидкости 6 делает не менее одного оборота (роликсчетного механизма поворачивается на один оборот) или число импульсов,зарегистрированное счетчиком импульсов, составит не менее 1000 импульсов,выключают секундомер и одновременно фиксируют показание счетчика жидкости;

- выключают насос 11или закрывают вентиль 16.

8.2.6 Расход поверочнойжидкости Q, дм3/с, вычисляют по формулам:

- для счетчиков жидкости снепосредственным отсчетом объема жидкости в дм3:

(1)

(1)

- для счетчиков жидкости симпульсным выходным сигналом в импульсах:

(2)

(2)

где qi,Ni - показания счетчиковжидкости, соответствующие концу отсчета времени, дм3, имп.,соответственно;

qi-1,Ni-1 - показания счетчиков жидкости, соответствующиеначалу отсчета времени, дм3, имп., соответственно;

t - время, определяемое по секундомеру, с;

К - коэффициентпреобразования счетчика, имп./дм3; определяют по шкале счетногомеханизма конкретного счетчика.

8.2.7 Расход поверочнойжидкости, рассчитанный по формулам (1) или (2), должен находиться впределах поверенного диапазона измерений счетчика жидкости по 5.3.2.5.Если это условие не выполняется, то с помощью дросселя 10 (рисунок А.7)изменяют расход поверочной жидкости, проходящей через счетчик жидкости 6.

8.2.8 Исключен. Изм. № 1.

9.1.1 Измерения длиныокружности первого пояса

9.1.1.1Длину окружности Lн измеряют на отметке высоты:

- равной 3/4 высоты первогопояса, если высота пояса находится в пределах от 1500 до 2250 мм;

- равной 8/15 высоты первогопояса, если высота пояса составляет 3000 мм.

При наличии деталей, мешающих измерениям, допускается уменьшать высотуна величину до 300 мм от отметки 3/4 или 8/15высоты первого пояса.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

9.1.1.2 Перед измерениемдлины окружности на высоте, указанной в 9.1.1.1, через каждые 5 мнаносят горизонтальные отметки на стенке резервуара.

9.1.1.3 По нанесеннымотметкам рулетку прикладывают к стенке резервуара.

9.1.1.4 Начальную точкуизмерений длины окружности выбирают на стенке резервуара и отмечают двумявзаимно перпендикулярными штрихами при помощи чертилки, толщина лезвия которойне более 0,5 мм.

9.1.1.5 Начало ленты рулеткиукладывают нижней кромкой по горизонтальному штриху и начальную отметку шкалырулетки совмещают с вертикальным штрихом начальной точки измерений на стенкерезервуара.

9.1.1.6 При измерениях лентарулетки должна быть натянута, плотно прилегать к стенке резервуара, неперекручиваться и лежать нижней кромкой на горизонтальных штрихах.

9.1.1.7 Натяжение рулеткиосуществляют при помощи динамометра усилием

(100 ± 10) Н -для рулеток длиной 10 м и более;

(10 ± 1) Н -для рулеток длиной 1-5 м.

Для рулеток с желобчатойлентой - без натяжения.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

9.1.1.8 После созданиянеобходимого натяжения против конечной отметки шкалы рулетки на стенерезервуара отмечают вертикальный штрих, а по нижней кромке ленты -горизонтальный.

9.1.1.9 Последующие укладкирулетки проводят в том же порядке.

9.1.1.10 При измеренияхследят, чтобы начало шкалы рулетки совпало с конечным штрихом предыдущей укладки.

9.1.1.11 Длину окружности Lн измеряют не менее двух раз.

9.1.1.12 Начальную точкувторого измерения смещают по горизонтали от начала первого не менее чем на 500мм.

9.1.1.13 Относительноерасхождение между результатами двух измерений длины окружности dLн, %, рассчитываемое поформуле

(3)

(3)

должно находиться в пределах± 0,01 %.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

9.1.1.14 При расхождении,превышающем указанное в 9.1.1.13, измерения следует повторять дополучения двух последовательных измерений, удовлетворяющих условию 9.1.1.13.

9.1.1.15 Результаты двухизмерений величины Lн, удовлетворяющих условию 9.1.1.13,в миллиметрах вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б.

9.1.1.16 При измеренияхдлины окружности резервуара учитывают поправки на ее увеличение при наложениирулетки на вертикальные сварные соединения, накладки и другие выступающиедетали во всех случаях, если между лентой рулетки и стенкой резервуара имеетсязазор.

9.1.1.17 Поправку на длинуокружности первого пояса резервуара при наложении рулетки на вертикальныесварные соединения, накладки и другие выступающие детали (далее - поправку наобход) определяют при помощи металлических скоб длиной 600 - 1000 мм (рисунок А.1).

Выступающую часть на высотеизмерений длины окружности первого пояса перекрывают скобой и на стенкерезервуара у обоих концов скобы наносят штрихи. Затем, плотно прижимая лентурулетки к стенке резервуара, измеряют длину дуги, находящуюся между этими штрихами.

Скобу переносят на свободноеот выступающих деталей место на том же уровне первого пояса, отмечают штрихамии измеряют расстояние между ними рулеткой, плотно прижимая ленту рулетки кстенке резервуара. Разность между результатами первого и второго измеренийдлины дуги - значение поправки на обход, которое учитывают при вычислении длиныокружности первого пояса.

Значениепоправок (суммарных при наличии двух и более) на обход в миллиметрах вносят впротокол, форма которого приведена в приложении Б.

(Измененнаяредакция.

Изм. № 1

)

9.1.2 Измерения радиальных отклонений образующих резервуара отвертикали

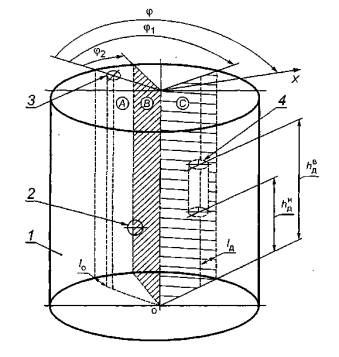

9.1.2.1 Радиальныеотклонения образующих резервуара (далее - радиальные отклонения) измеряют сприменением измерительной каретки с отвесом (рисунок А.2) или измерительнойкаретки с теодолитом (рисунок А.4).

Примечание - При скорости ветра более 5 м/с для выполнения измерений радиальныхотклонений применяют измерительную каретку с теодолитом.

9.1.2.2Окружность первого пояса резервуара, измеренную по 9.1.1, разбивают на равные части(откладывают дугу постоянной длины и наносят вертикальные отметки на стенкепервого пояса), начиная с образующей резервуара, находящейся в плоскости А (рисунок А.10а),проходящей через точку измерений уровня жидкости и базовой высоты резервуара нанаправляющей планке измерительного люка и продольную ось резервуара, ссоблюдением следующих условий:

- числоразбивок должно быть четным;

- числоразбивок в зависимости от вместимости резервуара выбирают по таблице 3.

Таблица 3

| Наименование показателя | Значение показателя для вместимости резервуара, м3, не менее |

| 100 | 200 | 300 | 400 | 700 | 1000 | 2000 |

| Число разбивок | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |

Окончание таблицы3

| Наименование показателя | Значение показателя для вместимости резервуара, м3 не менее |

| 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 | 100000 |

| Число разбивок | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 |

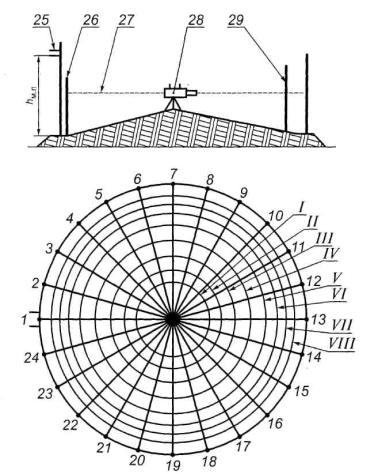

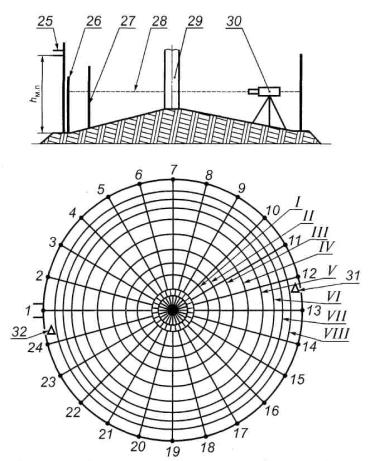

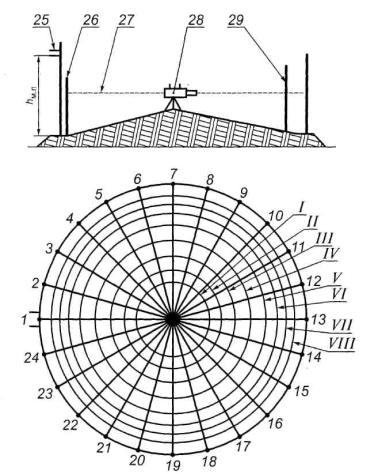

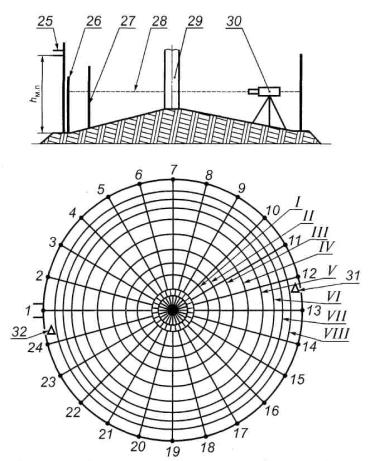

Все отметки разбивокпронумеровывают по часовой стрелке в соответствии с рисункомА.10.

(Измененнаяредакция.

Изм. № 1

)

9.1.2.3 При определении радиальных отклонений поясов резервуара сприменением измерительной каретки с отвесом измеряют расстояние а отстенки резервуара до нити отвеса 6, проходящей через отметки разбивки (рисунок А.2).

Для установки измерительнойкаретки (далее - каретки) на резервуаре у края резервуара на штанге 1 снекоторым возвышением над кровлей крепят блок 2, через который перекидываюттяговый канат 5 для подъема каретки 3. Нить отвеса 6закрепляют на штанге. Отвес и блок для подъема каретки вместе со штангой должнысвободно перемещаться по кровле резервуара.

Для перехода от однойотметки разбивки к другой каретку опускают, а штангу со всей оснасткойпередвигают по кровле резервуара. Расстояние от стенки резервуара до нити аотвеса отсчитывают по линейке 8. Линейку устанавливают в середине высотыпервого пояса при помощи магнитного держателя 7 перпендикулярно к стенкерезервуара, поочередно для каждой отметки разбивки.

Отсчеты по линейке снимаютпри передвижении каретки вверх вдоль образующей резервуара, проходящей черезотметки разбивки.

Измерения вдоль каждойобразующей резервуара начинают с отметки разбивки под номером один первогопояса. На каждом следующем поясе измерения проводят в трех сечениях: среднем,находящемся в середине пояса, в нижнем и верхнем, расположенных на расстоянии50 - 100 мм от горизонтального сварного шва. На верхнем поясе - в двухсечениях: нижнем и среднем.

Отсчетыпо линейке снимают с погрешностью в пределах ± 1 мм в момент, когдакаретка установлена в намеченной точке при неподвижном отвесе.

Результаты измеренийрасстояния а в миллиметрах вносят в протокол, форма которого приведена вприложенииБ.

Примечание - При определении радиальных отклонений образующих резервуаров с трубойорошения применяют для подвески каретки приспособление, показанное на рисунке А.5,а для резервуаров с плавающей крышей - приспособление, показанное на рисунке А.6.

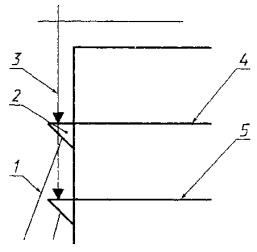

9.1.2.4При определении радиальных отклонений с применением каретки с теодолитом (рисунок А.4) измеряют расстояние аот стенки резервуара до визирной линии 6 теодолита 8,направленной перпендикулярно к линейке 2, укрепленной на оси каретки 1.

При этом теодолит 8устанавливают над геодезической точкой на расстоянии от стенки резервуара,обеспечивающем удобное наведение зрительной трубы, но не менее 10 м отизмеряемой образующей резервуара.

Для исключения смещениякаретки при ее движении по стенке резервуара струну 4 с грузом 7закрепляют магнитным держателем 5.

Измерения начинают сустановки каретки на 3/4 высоты первого пояса, далее перемещают каретку вверх впорядке, указанном в 9.1.2.3.

Теодолит устанавливают надгеодезической точкой, настраивают и приводят в рабочее положение в соответствиис инструкцией завода-изготовителя и наводят вертикальную нить сетки зрительнойтрубы на штрих шкалы, кратный 1 см, примерно в середине линейки. Конец шкалылинейки должен находиться у оси каретки.

Отсчеты снимают по шкалелинейки при последовательной установке каретки в точках измерений изафиксированном положении горизонтального круга теодолита.

Результаты измеренийрасстояния а в миллиметрах вносят в протокол, форма которого приведена вприложенииБ.

9.1.2.5 При наличии ребержесткости, расположенных по внешней поверхности резервуара, расстояние аот стенки резервуара до нити отвеса измеряют в соответствии с 9.1.2.3 или 9.1.2.4 в двух сечениях поясоврезервуара в зависимости от места расположения ребер жесткости:

- если ребро жесткостинаходится в середине (или ближе к середине) пояса, то измерения величины апроводят в сечениях, находящихся выше и ниже ребра жесткости на расстоянии 1/4- 1/5 высоты пояса;

- если ребро жесткостинаходится ближе к верхнему или нижнему сварным швам, то измерения величины апроводят в среднем сечении пояса и в сечении, находящемся выше или нижесварного шва на расстоянии 50 - 100 мм.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

9.1.2.6 При невозможностиизмерений величины а по 9.1.2 поверку резервуара проводят объемнымметодом.

9.1.3Определение степени наклона и угла направления наклона резервуара

(Измененная редакция.

Изм. № 1

)

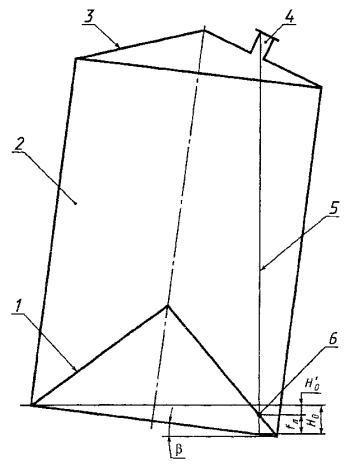

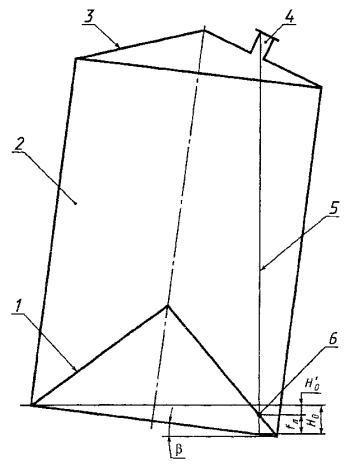

9.1.3.1 Степень наклона η и угол направлениянаклона φ резервуара определяют по результатам измерений угла инаправления наклона контура днища резервуара снаружи (или изнутри) сприменением нивелира с рейкой.

(Введен дополнительно.

Изм. № 1

)

9.1.3.2 Степень наклона и угол направления наклонарезервуара определяют в два этапа:

- на первом этапе устанавливают номера двухпротивоположных отметок разбивки (образующих резервуара), через которыепроходит приближенное направление наклона резервуара;

- на втором этапе определяют степень наклона и уголуточненного направления наклона резервуара.

(Введен дополнительно.

Изм. № 1

)

9.1.3.3 Приближенноенаправление наклона резервуара определяют в следующей последовательности:

а) проводят разбивку длины окружности первого поясапо 9.1.2.2;

б) освобождают утор окраек днища (далее - уторднища) резервуара от грунта;

в) устанавливают нивелир напротив первой отметкиразбивки на расстоянии 5-10 м от резервуара и приводят его в горизонтальноеположение;

г) устанавливают рейку вертикально в точке на утореднища, находящейся напротив первой отметки разбивки, отсчитывают показаниешкалы рейки l1 с погрешностью до 1 мм;

д) последовательно устанавливая рейку по часовойстрелке в точках на уторе днища, находящихся напротив отметок разбивки 2, 3,..., v, отсчитывают показания шкалы рейки l2, l3, ..., lv с погрешностью до 1 мм;

е) для снятия показаний рейки в оставшихся точкахотметок разбивки нивелир устанавливают на расстоянии 5-10 м от резервуара напротивотметки разбивки (v + 1) и, устанавливая рейку вторично в точке отметкиразбивки v, вторично снимают показание рейки l'v. Приэтом показание рейки в точке, находящейся напротив отметки разбивки v(крайней) до перенесения нивелира на другое место lv, должно совпадать споказанием рейки в этой же точке разбивки v после перенесения нивелирана другое место, то есть l'v с погрешностью до 1 мм.Выполнение этого условия обеспечивается регулированием высоты нивелира послеперенесения его на другое место.

В случае невозможности выполнения вышеуказанногоусловия регулированием высоты нивелира на показание рейки в точках, находящихсянапротив отметок разбивки (v + 1), (v + 2), ..., s, вводятпоправку, например на показание рейки в точке, находящейся напротив отметкиразбивки (v + 1), l'v+l по формуле

lv+l = l'v+l +Δl, (3а)

где l'v+l - показание рейки послеперенесения нивелира на другое место, мм;

Δl - поправка, мм. Ее значение определяют по формуле

Δl= lv - l'v, (3б)

где lv - показание рейки,находящейся напротив отметки v до перенесения нивелира на другое место,мм;

l'v - показание рейки,находящейся напротив отметки v после перенесения нивелира на другоеместо, мм;

ж) выполняя аналогичные операции по перечислению е),отсчитывают показания рейки до отметки разбивки т (т - числоотметок разбивки длины окружности первого пояса резервуара).

Показания шкалы рейки lk вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.14).

Определяют значение разности показаний шкалы рейки вточках утора днища, находящихся напротив двух противоположных отметок разбивки Δlk, мм (см. таблицу Б.14):

- при числе отметок k от 1 до  по формуле

по формуле

Δl'k = lk - l(m/2+k); (3в)

- при числе отметок от  до m по формуле

до m по формуле

Δl"k = lk - l(k-m/2), (3г)

где lk - показание шкалы рейки вточке, находящейся напротив k-й отметки, мм;

l(m/2+k), l(k-m/2) - показания шкалы рейки вточках, находящейся напротив отметок разбивки (m/2+k) и (k-m/2), мм;

k - номер отметки разбивки. Его значения выбирают из ряда: 1, 2, 3, 4,..., т;

т - число отметок разбивкидлины окружности первого пояса резервуара.

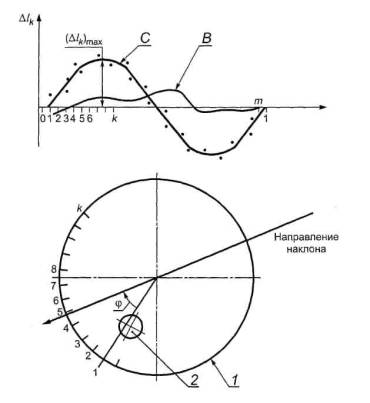

Строят график (рисунок А.10) функции Δlk, рассчитываемой по формулам(3в) и (3г). Если кривая, соединяющая точки графика Δlk относительно абсциссы, имеет вид синусоиды с периодом, равным отрезку1 - т (кривая С на рисуноке А.10), то резервуар стоит наклонно, если нет (кривая В) - резервуар стоитне наклонно.

По максимальному значению разности (Δlk)max, определенному по формуле (3в) или (3г), устанавливаютприближенное направление наклона резервуара (рисунок А.10б).

Приближенное значение угла направления наклонарезервуара φп определяют по формуле

(3д)

(3д)

где N - число разбивок, отсчитываемое отпервой отметки разбивки до приближенного направления наклона резервуара, равноеk - 1.

(Введен дополнительно.

Изм. № 1

)

9.1.3.4 Степень наклона иуточненный угол направления наклона резервуара определяют в следующейпоследовательности:

а) проводят дополнительное разбивание длины дугипротивоположных разбивок (рисунок А.10б), например находящихсясправа от отметок разбивки 6 и 18 (разбивки N5 и N17) ислева от отметок разбивки 6 и 18 (разбивки N6 и N18) отприближенного направления наклона контура днища, определенного по 9.1.3.3;

б) длину дуги дополнительного разбивания ΔL,мм, соответствующую 1°, вычисляют по формуле

(3е)

(3е)

где Lн - длина наружной окружностипервого пояса резервуара, мм;

в) дугу длиной, вычисленной по формуле (3е),откладывают справа и слева (наносят вертикальные отметки на стенке первогопояса), начиная с образующих (отметок разбивки), по которым проходитприближенное направление наклона резервуара. Отметки отложенных дополнительныхдуг (разбивок) нумеруют арабскими цифрами справа и слева от приближенногонаправления наклона резервуара;

г) выполняя операции, указанные в перечислениях в) иг) 9.1.3.3, отсчитывают показанияшкалы рейки в точках дополнительного разбивания дуг основных разбивок,находящихся слева lл и справа lп от приближенного направления наклона резервуара, с погрешностью до 1мм.

Результаты показаний шкалы lл, lп вносят в протокол, формакоторого приведена в приложении Б.

(Введен дополнительно. Изм. № 1)

9.1.4 Измерения плотностижидкости

9.1.4.1 Плотность жидкости,находящейся в резервуаре при его поверке, rж.г. измеряют по ГОСТ3900

в объединенной пробе жидкости, составленной източечных проб, отобранных из резервуара в соответствии с ГОСТ 2517.

9.1.4.2 Результат измерения величиныrж.г. вносят в протокол, формакоторого приведена в приложении Б.

9.1.5 Измерения уровняжидкости

9.1.5.1 Уровень жидкости,находящейся в резервуаре при его поверке, Нг измеряют припомощи измерительной рулетки с грузом или уровнемера.

9.1.5.2 Результат измерениявеличины Нг вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б.

9.1.6 Измерения высотыпоясов и толщины стенок

9.1.6.1 Высотупоясов hн измеряют с наружной стороны резервуара вдольобразующей резервуара, находящейся в плоскости А (рисунок А.10а) по 9.1.2.2, при помощи измерительной рулетки с грузом иупорного угольника.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

9.1.6.2 Для резервуаров безлестниц измерения проводят, поднимая рулетку с грузом от упорного угольника 90° (рисунок А.12) 1,находящегося у нижнего края пояса, до упорного угольника 90° 2, находящегося у верхнего краяпояса, считывая разницу в показаниях рулетки относительно неподвижной отметки.

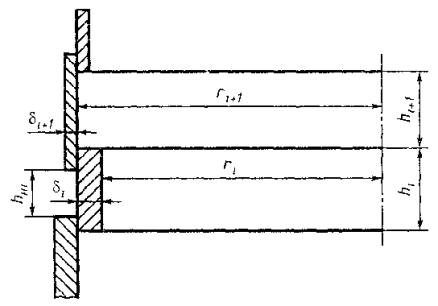

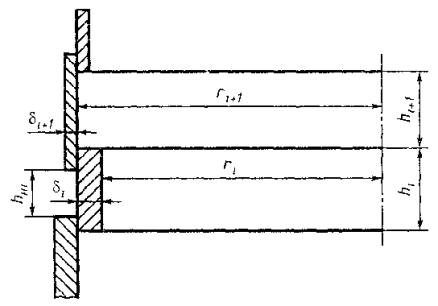

9.1.6.3 Высотой i-гопояса считают расстояние hi, в пределах котороговнутренний радиус пояса riимеет постоянное значение (рисунок А.13). Значение hi получают вычитанием из значения hнiзначений нахлестов, принятых по технической документации.

9.1.6.4 Толщины стенокпоясов d измеряют два раза с помощьюультразвукового толщиномера с погрешностью в пределах ± 0,1 мм. Расхождение между результатами двухизмерений должно находиться в пределах ± 0,2 мм, или его принимаютравным указанному в технической документации.

9.1.6.5 Толщину слояпокраски резервуара δс.к определяют измерениями толщины сколакраски штангенциркулем с погрешностью не более ±0,1 мм.

Толщину слоя внутреннегоантикоррозионного покрытия δс.п измеряют при помощиультразвукового толщиномера с погрешностью до 0,1 мм.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

9.1.6.6 Результаты измеренийвеличин hн, d, dс.к., δс.пвносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

9.1.7 Определение объемоввнутренних деталей

9.1.7.1 Объемы внутреннихдеталей, находящихся в резервуаре, и опор плавающего покрытия определяют поданным технической документации или по данным измерений геометрическихпараметров внутренних деталей с указанием их расположения по высоте от днищарезервуара и от стенки первого пояса резервуара lд, угла φ1,между плоскостью А и плоскостью С (рисунок А.10а). Значение угла φ1,определяют методом разбивания длины окружности первого пояса с погрешностью ±1° в следующей последовательности:

- длину окружностипервого пояса изнутри резервуара разбивают на восемь частей, начиная сплоскости А (рисунок А.10а), по часовой стрелке;

- на днищерезервуара через его центр и точки разбивки проводят восемь радиусов;

- устанавливаютномер сектора, в пределах которого находится плоскость С (рисунок А.10а);

- в пределахвышеустановленного сектора на стенке резервуара до плоскости С откладывают(размечают) nо-ное число дополнительных хорд длиной So,соответствующей 1°, вычисляемой по формуле

- значение углаφ1, определяют по формуле

φ1 = 45 No + пo,

где No- число больших разбиваний;

пo- число отложений хорды So до плоскости С.

Результатыизмерений величин No, пo,φ1, вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

9.1.7.2 Внутренние деталисложной геометрической формы могут быть заменены эквивалентными по объему ирасположению или расчленены на более простые. Об этом делают запись впротоколе, форма которого приведена в приложении Б.

9.1.8 Измерения вместимости«мертвой» полости и параметров местных неровностей (хлопунов)

(Измененная редакция.

Изм. № 1

)

9.1.8.1 Если резервуар имеет несколько приемно-раздаточных патрубков, то высоту«мертвой» полости, соответствующую j-му приемно-раздаточному патрубку (hм.п)j, измеряют рулеткой по стенке резервуара от днища резервуара до нижнейточки j-гo приемно-раздаточного патрубка. Нумерацию высот «мертвой» полостипроводят, начиная с плоскости А (рисунок А.10а).

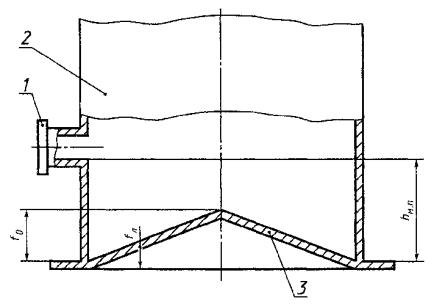

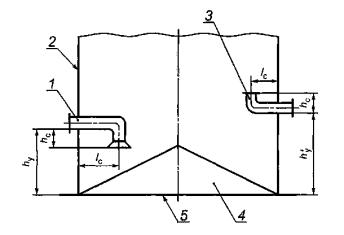

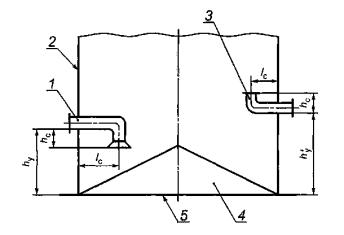

Если резервуар имеет приемно-раздаточные устройства,например, устройства ПРУ-Д, то измеряют рулеткой (рисунок А.17а):

- высоту по стенке резервуара от контура днища доместа установки j-гo приемно-раздаточного устройства hyj;

- расстояние от нижнего образующего j-гoприемно-раздаточного устройства до его нижнего или верхнего среза hcj;

- длину j-гo приемно-раздаточного устройства(расстояние от центра среза устройства до стенки резервуара) lcj.

Результаты измерений величин (hм.п)j, hyj, hcj, lcj в миллиметрах вносят впротокол, форма которого приведена в приложении Б.

(Измененнаяредакция.

Изм. № 1

)

9.1.8.2 Для определения объема неровностей днища (DVдн)0 проводят следующиеизмерения:

- размечают на днище точкипересечения восьми концентрических окружностей (I, II,..., VIII) с 24 радиусами(0-1, 0-2, 0-3, ..., 0-24) и точку касания днища грузом рулетки (рисунок А.14- при отсутствии центральной трубы или рисунок А.15- при наличии центральной трубы). Положение 24 радиусов находят делениемвнутреннего периметра резервуара по первому поясу на уровне днища на 24 равныхчастей, начиная с плоскости, проходящей через центр резервуара и точку касанияднища грузом рулетки, а положение восьми концентрических окружностей определяютделением внутреннего радиуса первого пояса R на 8 частей путемоткладывания от центра днища (при наличии центральной трубы с учетом радиуса r0) радиусов, равных 0,35R;0,5R; 0,61R; 0,71R; 0,79R;0,86R; 0,93R; R;

- при отсутствии центральнойтрубы нивелир устанавливают в центре днища резервуара и измеряют расстояние повертикали от неровностей днища до визирной линии (до центра окуляра) нивелира (bo) при помощи измерительной рулетки с грузом илирейкой. При наличии центральной трубы нивелир устанавливают последовательно вдвух противоположных точках, не лежащих на отмеченных радиусах и отстоящих отстенки резервуара не более 1000 мм;

- снимают отсчеты по рейке,устанавливаемой последовательно в измерительных точках (bji), и в точке касания днища грузом рулетки (bл). При наличии центральнойтрубы отсчеты снимают по рейке с двух точек установки нивелира и дополнительнов точках, образованных пересечением радиусов с образующей центральной трубы.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

Примечание - Для резервуароввместимостью менее 2000 м3 неровностью днища пренебрегают, заисходный уровень в этом случае принимают плоскость днища.

9.1.8.3 Результаты измеренийвеличин bji, bл вносят в протокол, формакоторого приведена в приложении Б.

9.1.8.4Угол φ2 между плоскостью А (рисунок А.10а)и плоскостью В, проходящую через продольные оси приемно-раздаточного патрубка ирезервуара, определяют с погрешностью не более ± 1°, используя данные разбивкидлины окружности первого пояса по 9.1.2.2в следующей последовательности:

- устанавливаютчисло полных разбивок N'o, находящихся до плоскости В(рисунок А.10а);

- по длине дугиразбивки, в пределах которой проходит плоскость В, размечают до образующейприемно-раздаточного патрубка п'o-ное число дополнительныхдуг длиной ΔL, соответствующей 1°. Длину дуги ΔL, мм,вычисляют по формуле

- значение углаφ2 определяют по формуле

где т -число разбивок длины окружности первого пояса резервуара;

rп.р - радиус приемно-раздаточного патрубка, мм.

(Введен дополнительно. Изм. № 1)

9.1.8.5Результаты измерений величины φ2 вносят в протокол, формакоторого приведена в приложении Б.

(Введен дополнительно. Изм. № 1)

9.1.8.6 В случае определения вместимости «мертвой»полости объемным статическим методом в соответствии с 9.2.2 результаты измерений оформляют протоколом поверкидля «мертвой» полости по форме, приведенной в приложении В (заполняют таблицы В.4, В.6, В.8).

(Введен дополнительно. Изм. № 1)

9.1.8.7Площадь хлопуна sx, м2, определяют по результатамизмерений длины и ширины хлопуна.

Длину lх и ширину bх хлопуна измеряютизмерительной рулеткой. Показания рулетки отсчитывают с точностью до 1 мм.

Высоту хлопуна hx измеряют штангенциркулемили измерительной линейкой. Показания штангенциркуля или линейки отсчитывают сточностью до 1 мм.

Результатыизмерений величин lх, bх, hx вносят в протокол, форма которогоприведена в приложенииБ.

(Введен дополнительно. Изм. № 1)

9.1.9. Измерения координатыточки отсчета значений уровня жидкости или базовой высоты

9.1.9.1 Измеряют расстояниепо горизонтали между линейкой, установленной вертикально по первой внешнейобразующей резервуара (рисунок А.10),и внешней образующей измерительного люка l1, (рисунокА.16)при помощи измерительной рулетки с погрешностью ± 5 мм.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

9.1.9.2 Измеряютштангенциркулем наружный dн и внутренний dвн диаметры измерительноголюка и расстояние между точкой измерений на планке и внутренней стенкойизмерительного люка l2.

9.1.9.3 Результаты измеренийвеличин l1, dн, dвн, l2 вносят в протокол, формакоторого приведена в приложении Б.

9.1.10 Измерения базовойвысоты резервуара

9.1.10.1 При наличиижидкости в резервуарах с плавающим покрытием уровень ее должен быть не нижеуровня, установленного технологической картой на резервуар.

Базовую высоту резервуара сплавающей крышей измеряют через измерительный люк, установленный нанаправляющей стойке плавающей крыши или на трубе для радарного уровнемера(рисунок А.2а).

(Измененная редакция. Изм. № 1)

9.1.10.2 Результатыизмерений базовой высоты Hб вносят в протокол, формакоторого приведена в приложении Б.

9.1.10.3 Базовую высоту измеряют ежегодно. Ежегодные измерения базовойвысоты резервуара проводит комиссия, назначенная приказом руководителяпредприятия - владельца резервуара, в состав которой должен быть включенспециалист, прошедший курсы повышения квалификации по поверке и калибровкерезервуаров.

При ежегодныхизмерениях базовой высоты резервуара без плавающего покрытия резервуар можетбыть наполнен до произвольного уровня, резервуар с плавающим покрытием - доминимально допустимого уровня.

Результатизмерений базовой высоты резервуара не должен отличаться от ее значения,указанного в протоколе поверки резервуара, более чем на 0,1 %.

Если этоусловие не выполняется, то проводят повторное измерение базовой высоты приуровне наполнения резервуара, отличающимся от его уровня наполнения, указанногов протоколе поверки резервуара, не более чем на 500 мм.

Результатыизмерений базовой высоты оформляют актом, форма которого приведена в приложении Л.

При изменениибазовой высоты по сравнению с ее значением, установленным при поверкерезервуара, более чем на 0,1 % устанавливают причину и устраняют ее. Приотсутствии возможности устранения причины проводят внеочередную поверкурезервуара.

Примечание -В Российской Федерации специалисты проходят курсы повышения квалификации всоответствии с 7.1.

(Измененнаяредакция. Изм. № 1)

9.1.11 Определение массы иразмеров плавающего покрытия

9.1.11.1 Массу тп,диаметры плавающего покрытия Dп и отверстий D1, D2, ... а также верхнееположение плавающего покрытия h'п берут по исполнительнойдокументации.

(Измененнаяредакция.

Изм. № 1

)

9.1.11.2 Высоту нижнего положения плавающегопокрытия hп измеряют рулеткой от точки касания днища грузомрулетки до нижнего края образующей плавающего покрытия. Показания рулеткиотсчитывают с точностью до 1 мм. Измерения проводят не менее двух раз.Расхождение между результатами двух измерений должно быть не более 2 мм.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

9.1.11.3 Значения величин тп,Dп, D1, D2,... и результаты измерений hп, h'пвносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б.

(Измененнаяредакция.

Изм. № 1

)

9.1.12 Определение длины внутренней окружностивышестоящего пояса резервуара с плавающей крышей

9.1.12.1 При отсутствиивозможности применения приспособления, показанного на рисунке А.6, длину внутренней окружности вышестоящего пояса определяют:

второго пояса (при высоте поясов от 2250 до 3000 мм)или третьего (при высоте поясов 1500 мм) - методом отложения хорд по внутреннейстенке пояса;

вышестоящих поясов, начиная с третьего (при высотепоясов от 2250 до 3000 мм) или, начиная с четвертого (при высоте поясов от 1500мм), - по результатам измерений радиальных отклонений образующих резервуара,проведенных изнутри резервуара.

9.1.12.2 Хорды откладываютна уровнях, отсчитываемых от верхней плоскости плавающей крыши:

1600 мм - при высоте поясов от 2250 до 3000 мм;

1200 мм - при высоте поясов 1500 мм.

9.1.12.3 Перед откладываниемхорд на уровне 1600 мм или на уровне 1200 мм, указанных в 9.1.12.2, при помощирулетки с грузом через каждые 1000 мм наносят горизонтальные отметки длиной10-20 мм по стенке поясов.

9.1.12.4 Отметки, нанесенные по стенкам поясов науровнях, указанных в 9.1.12.2, соединяют между собой, применяя гибкую стальнуюленту (рулетку). При этом линии горизонтальных окружностей проводят толщиной неболее 5 мм.

9.1.12.5 Вычисляют длину хорды S1по формуле

(3ж)

(3ж)

где D1 - внутренний диаметр первого пояса резервуара, вычисляемый по формуле

(3и)

(3и)

где Lвн - внутренняя длинаокружности первого пояса, вычисляемая по формуле (Г.2);

α1 - центральный угол,соответствующий длине хорды S1, вычисляемый по формуле

(3к)

(3к)

где т1 - число отложений хорд полиниям горизонтальных окружностей. Число т1, в зависимости отноминальной вместимости резервуара принимают по таблице 4.

Таблица 4

| Номинальная вместимость резервуара, м3 | Число отложений хорд m1 | Номинальная вместимость резервуара, м3 | Число отложений хорд m1 |

| 100 | 24 | 3000(4000) | 38 |

| 200 | 26 | 5000 | 40 |

| 300 | 28 | 10000 | 58 |

| 400 | 32 | 20000 | 76 |

| 700 | 34 | 30000 | 80 |

| 1000 | 34 | 50000 | 120 |

| 2000 | 36 | 100000 | 160 |

9.1.12.6 Хорду S1длина которой вычислена по формуле (3ж), откладывают по линии горизонтальнойокружности, проведенной на высоте 1600 мм и на высоте 1200 мм, указанных в 9.1.12.2, при помощи штангенциркуля(

ГОСТ 166

, черт.3) с диапазоном измерений от 500 до 1600 мм.

9.1.12.7 После отложенийхорд по 9.1.12.6 измеряют длину остаточной хорды Soп при помощи штангенциркуля сдиапазоном измерений 0-150 мм с погрешностью не более 0,1 мм. Обозначение «п»соответствует термину: «покрытие».

9.1.12.8 Значения величин S1 и Soп вносят в протокол, формакоторого приведена в приложении Б.

9.1.12.9 Длины внутренних окружностей поясов,находящихся выше поясов, указанных в 9.1.12.1, определяют по результатамизмерений радиальных отклонений образующих резервуара от вертикали изнутрирезервуара с применением измерительной каретки (далее - каретки) в следующейпоследовательности:

а) длину окружности первого пояса, измеренную по 9.1.1, разбивают на равные части по 9.1.2.2 (наносят вертикальныеотметки на уровне 1600 мм или на уровне 1200 мм в соответствии с 9.1.12.3), начиная с плоскости А(рисунок А.10а);

б) штангу 12 с блоком 11 (рисунок А.2а), при помощи которого каретка перемещается по внутренней поверхностирезервуара, устанавливают у края площадки обслуживания 13;

в) линейку 6 устанавливают на высоте 400 ммпо перечислению а) 9.1.12.9 от верхней плоскости плавающей крыши при помощимагнитного держателя 7 перпендикулярно к стенке резервуара, поочереднодля каждой отметки разбивки;

г) для перехода от одной отметки разбивки к другойкаретку опускают, а штангу со всей оснасткой передвигают по кольцевой площадкеобслуживания резервуара. Расстояние от стенки резервуара до нити отвеса аотсчитывают по линейке 6;

д) измерения вдоль каждой образующей резервуараначинают с отметки разбивки под номером один первого пояса. На каждом следующемпоясе измерения проводят в трех сечениях: среднем, находящемся в серединепояса, нижнем и верхнем, расположенных на расстоянии 50-100 мм отгоризонтального сварочного шва. На верхнем поясе - в двух сечениях: нижнем исреднем. Отсчеты по линейке снимают с погрешностью в пределах ± 1 мм в момент,когда каретка установлена в намеченной точке при неподвижном отвесе;

е) в начальный момент каретку для всех образующихрезервуара останавливают на линии горизонтальной окружности на уровне 1600 ммили на уровне 1200 мм.

Результаты измерений расстояния а вмиллиметрах вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б.

Пункты 9.1.12 - 9.1.12.9 (Введены дополнительно.

Изм. № 1

)

9.1.13 Высота газовогопространства в плавающей крыше

9.1.13.1 Высоту газового пространства hпг (3.25) измеряют при помощи измерительной рулетки с грузом или линейкойне менее двух раз. Расхождение между результатами двух измерений не должнопревышать 1 мм.

9.1.13.2 Результаты измерений hпг вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б.

Пункты 9.1.13 - 9.1.12.2 (Введены дополнительно.

Изм. № 1

)

9.2 Проведение поверкирезервуара объемным методом

9.2.1 Проводят измерения:

а) высоты «мертвой» полости hм.в соответствии с 9.1.8.1;

б) расстояния по вертикалиот точки касания днища грузом рулетки до визирной линии нивелира bл в соответствии с 9.1.8.2;

в) расстояния по вертикалиот точки, образованной в результате пересечения восьмой окружности и первогорадиуса, до визирной линии нивелира b8.1 в соответствии с 9.1.8.2;

г) степени наклонарезервуара h в соответствии с 9.1.3;

д) базовой высоты резервуараHб в соответствии с 9.1.10.

е) угла φ2в соответствии с 9.1.8.4.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

9.2.1.1 Результаты измеренийвеличин hм.п., bл, b8.1, h, Hб, φ2 вносятв протокол, форма которого приведена в приложении В.

(Измененная редакция.

Изм. № 1

)

9.2.2 Измерения вместимости резервуара в пределах «мертвой» полости илив пределах высоты неровностей днища

(Измененнаяредакция.

Изм. № 1

)

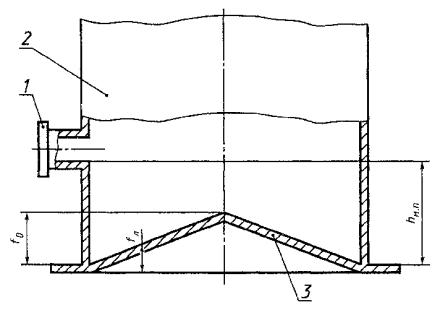

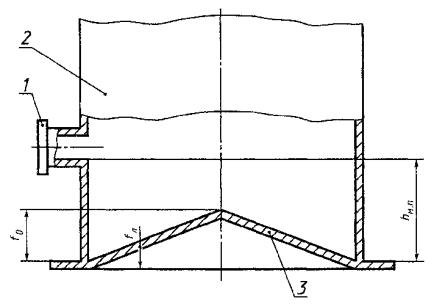

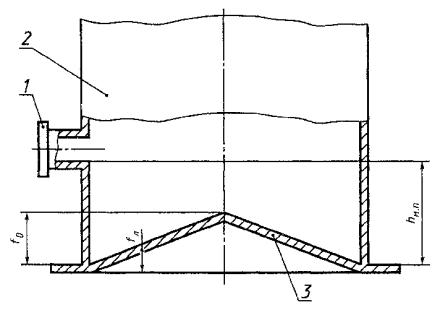

9.2.2.1 В пределах «мертвой» полости (рисунок А.17) и в пределах неровностей днища (рисунок А.18), если неровности днища выходят за пределы «мертвой» полости измерениявместимости резервуара проводят статическим методом при значении расходаповерочной жидкости, соответствующем минимальному расходу счетчика жидкости, изначении объема поверочной жидкости, регистрируемом через каждое изменение ееуровня в резервуаре в пределах от 10 до 100 мм.

(Измененнаяредакция.

Изм. № 1

)

9.2.2.2 При измерениях вместимости «мертвой» полости выполняют операциив следующей последовательности (см. рисунок А.7):

а) открывают вентиль 20,соединяющий линию, предназначенную для подачи поверочной жидкости в поверяемыйрезервуар 3;

б) устанавливают указателишкал приборов (при необходимости) на нулевую отметку;

в) переводят трехходовыйкран 5 в положение «Измерение»;

г) включают насос 11или открывают вентиль 16;

д) подают из приемногорезервуара 13 или из технологического трубопровода (водопровода) 17через счетчик жидкости 6 поверочную жидкость в поверяемый резервуар 3,наполняя его дозой жидкости до появления на дисплее уровнемера 2значения в пределах от 10 до 100 мм;

е) снимают показанияманометра 7 (р1);

ж) снимают показания термометра(измерителя температуры) 4 [(Tт)1];

з) выключают насос 11или закрывают вентиль 16 и снимают показания счетчика жидкости 6 [q1(N1)].

(Измененная редакция. Изм. № 1)

Примечание - При превышении точки касанияднища грузом рулетки над контуром днища наполняют поверяемый резервуарначальной дозой до нулевой отметки.

9.2.2.3После выполнения операции по 9.2.2.2 поверяемый резервуарналивают второй, третьей и последующей дозами поверочной жидкости. Снимаютпоказания после налива каждой дозы: счетчика жидкости qj(Nj); манометра рj; уровнемера Hj; измерителей температуры 4и 1, установленных на линии нагнетания и резервуаре, - (Тт)j, (Тр)j соответственно.

9.2.2.4При достижении уровня поверочной жидкости в резервуаре 3 до уровня,соответствующего высоте «мертвой» полости Hм. отбирают пробу из резервуара переносным пробоотборником по

ГОСТ 2517

. В случае применения в качестве поверочной жидкости нефтепродуктаизмеряют его плотность в лаборатории в соответствии с

ГОСТ 3900

.

9.2.2.5 Значение плотностиповерочной жидкости используют для определения коэффициента объемногорасширения ее, необходимого при расчете температурной поправки напосантиметровую вместимость резервуара.

9.2.3 Измерения вместимостиповеряемого резервуара выше «мертвой» полости или выше высоты неровностей днища

(Измененнаяредакция.

Изм. № 1

)

9.2.3.1 При достижении уровня поверочной жидкости в поверяемомрезервуаре 3, соответствующего высоте «мертвой» полости (высотенеровностей днища), значение расхода поверочной жидкости устанавливают равнымзначению номинального расхода в соответствии с показаниями счетчика жидкости вследующей последовательности (см. рисунок А.7):

- закрывают вентиль 20;

- переводят трехходовой кран 5в положение «Циркуляция»;

- в соответствии с 8.2.5фиксируют показания счетчика жидкости 6 и секундомера и вычисляют расходповерочной жидкости по формуле (1) или (2);

- с помощью дросселя 10изменяют расход поверочной жидкости до номинального расхода счетчика жидкости.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

9.2.3.2 После наполненияповеряемого резервуара дозами поверочной жидкости в пределах «мертвой» полости(до высоты неровностей днища) измерения вместимости резервуара осуществляютстатическим или динамическим методами до уровня, соответствующего полной вместимостирезервуара.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

9.2.3.3 При статическомметоде поверки в резервуар наливают дозы поверочной жидкости, соответствующиеизменению уровня на 100 мм.

(Измененнаяредакция.

Изм. № 1

)

9.2.3.4 При динамическом методе поверки резервуара регистрациюрезультатов измерений объема, уровня, температуры, давления поверочной жидкостипроводят (не прекращая подачу поверочной жидкости в резервуар) через каждоеизменение уровня в резервуаре на 10 мм.

9.2.3.5 Расход поверочнойжидкости, установленный по 9.2.2.1, 9.2.3.1, не долженизменяться более чем на 2 % в процессе поверки резервуара.

9.2.3.6 Придостижении уровня поверочной жидкости, соответствующего полной вместимостирезервуара, измеряют базовую высоту резервуара Hб в соответствии с 9.1.10. Значениебазовой высоты не должно отличаться от значения, измеренного по 9.2.1, более чем на 0,1 %.

(Введен дополнительно. Изм. № 1)

9.2.4 При примененииэталонной установки по 5.2.3 выполнение операций, изложенных в 9.2.2-9.2.3,проводят в соответствии с нормативным документом на установку.

9.2.5При невозможности измерений средней температуры поверочной жидкости (далее -жидкости) в резервуаре после поступления в него каждой дозы ее с помощьюизмерителя температуры допускается определять среднюю температуру порезультатам измерений температур жидкости в точечных пробах (Тр)i, отобранных по

ГОСТ 2517

после наполнения первого,второго и последующего вышестоящего поясов.

9.2.5.1 Измерениятемпературы жидкости в пробоотборнике проводят в последовательности:

- термометр погружают вжидкость, находящуюся в пробоотборнике, на глубину, указанную в техническомпаспорте на данный термометр;

- выдерживают термометр впробе от 1 до 3 мин до принятия столбиком ртути постоянного положения;

- не вынимая термометр изжидкости, температуру отсчитывают по нему с погрешностью в пределах ± 0,2 °С.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

9.2.6 Измерения базовойвысоты резервуара

9.2.6.1 Исключен. Изм. № 1.

9.2.6.2 Исключен. Изм. № 1.

9.2.7 Измерениямаксимального уровня жидкости в резервуаре

9.2.7.1 Максимальный уровеньповерочной жидкости в резервуаре Hpmax,соответствующий полной вместимости резервуара, измеряют после прекращенияподачи доз поверочной жидкости в резервуар и выдержки в течение от 10 до 15мин.

9.2.7.2 Измерениямаксимального уровня проводят измерительной рулеткой с грузом черезизмерительный люк не менее двух раз. Расхождение между результатами двухизмерений не должно превышать 1 мм.

9.2.7.3 За действительноезначение максимального уровня принимают среднее арифметическое значение двухизмерений, округленное до 1 мм.

9.2.8 Результаты измеренийвеличин qj(Nj), pj, r0, Hj, (Тт)j (Тр)i,Hpmax, Hб по 9.2.2-9.2.7 вносят в протокол,форма которого приведена в приложении В.

10.1.1 Обработку результатовизмерений при поверке проводят в соответствии с приложением Г.

10.1.2 Результаты вычисленийвносят в журнал, форма которого приведена в приложении Д.

10.2.1 Обработку результатовизмерений при поверке проводят в соответствии с приложением Е.

10.2.2 Результаты вычисленийвносят в журнал, форма которого приведена в приложении Ж.

10.3.1 Составлениеградуировочной таблицы при поверке резервуара геометрическим методом

10.3.1.1 Градуировочнуютаблицу составляют, используя формулу (Г.53) приложения Г, с шагом DHн = 1 см, начиная с исходногоуровня (уровня, соответствующего высоте «мертвой» полости Hм.п.) и до предельного уровня Hпр, рассчитываемого по формуле

(4)

(4)

где h - степень наклона резервуара, рассчитываемаяпо формуле (Г.15)или (Г.16) - (Г.20)приложения Г;

Hб - базовая высотарезервуара, рассчитываемая по формуле (Г.43) приложенияГ, мм;

hi - высота i-го пояса, мм;

fл - высота точки касанияднища грузом рулетки;

Lвн - длина внутреннейокружности 1-го пояса, вычисляемая по формуле (Г.2);

n -число поясов резервуара;

l0 - координата точки отсчета значений уровня жидкостиили базовой высоты, вычисляемая по формуле (Г.28) или (Г.29)приложения Г, мм;

j - угол между направлениемнаклона резервуара и плоскостью, проходящей через центры резервуара иизмерительного люка, вычисляемый по формуле (Г.22)приложения Г.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

10.3.1.2 При вычислениивеличин Vцi, DVгi,Vв.д., Vвсп, входящих в формулу (Г.53)приложения Г, проводят линейную интерполяцию впределах пояса (или участка) по формулам:

(5)

(5)

(6)

(6)

(7)

(7)

где  - объем внутреннихдеталей, включая объемы опор плавающего покрытия, на участке от Нм.пдо Нп;

- объем внутреннихдеталей, включая объемы опор плавающего покрытия, на участке от Нм.пдо Нп;

(8)

(8)

(Измененная редакция. Изм. № 1)

10.3.1.3 В пределах каждогопояса вычисляют коэффициент вместимости, равный вместимости, приходящейся на 1мм высоты наполнения.

10.3.1.4 При необходимостисоставляют градуировочную таблицу в пределах уровня, соответствующего высоте«мертвой» полости Нм. или уровня, соответствующего высотевсплытия плавающего покрытия Нвсп, используя формулы (Г.34) -(Г.37), (Г.40) приложения Г;(7),(8).При этом коэффициент вместимости вычисляют в пределах каждого изменения уровняжидкости в резервуаре на 1 см.

10.3.1.5 Исключен. Изм. № 1.

10.3.2 Составлениеградуировочной таблицы при объемном методе поверки

10.3.2.1Градуировочную таблицу составляют, суммируя последовательно, начиная сисходного уровня (уровня, соответствующего высоте «мертвой» полости Нм.п),вместимости резервуара, приходящиеся на 1 см высоты наполнения, в соответствиис формулой

(16)

(16)

где Vм.п- вместимость «мертвой» полости, вычисляемая по формуле(Е.12) при изменении k от0 до v, или по формуле, приведенной в Е.13;

Vk, Vk-1 - дозовые вместимости резервуара при наливе в него k и(k-1) доз, соответствующие уровням Hk,H(k-1), вычисляемые по формуле (Е.12) приизменении k от v + 1 до значения k,соответствующего полной вместимости резервуара, или по формулам (Е.13), (Е.14) приложения Е ит.д.

Вместимость«мертвой» полости резервуара вычисляют по формуле

где Vo- объем жидкости до точки касания днища грузом рулетки».

(Измененная редакция. Изм. № 1)

10.3.2.2 В формуле (16) вместимости Vk, Vk-1выражены в кубических метрах, а уровни Hk, H(k-1)- в миллиметрах.

10.3.2.3 Градуировочнуютаблицу составляют до максимального уровня Hpmax, соответствующего полнойвместимости резервуара.

10.3.2.4 Результаты расчетовпри составлении градуировочной таблицы вносят в журнал, форма которого приведенав приложении Ж (таблица Ж.3).

10.3.3 При составленииградуировочной таблицы значения вместимости резервуара в дециметрах кубическихокругляют до целого числа.

10.3.4 Определяюткоэффициент вместимости qiпо следующим формулам:

- при геометрическом методеповерки в пределах каждого пояса по формуле

(17)

(17)

где Vi - вместимость i-гопояса, вычисляемая по формуле

(18)

(18)

hi - высота i-гопояса, мм,

DVгi- поправка к вместимости резервуара за счет гидростатического давления жидкостипри наполнении i-го пояса, вычисляемая по формуле (Г.51),

Vцi - вместимость i-гопояса резервуара недеформированного от гидростатического давления, вычисляемаяпо формуле (Г.50);

- при объемном методеповерки в пределах каждого шага (изменения уровня наполнения резервуара на 1см) по формуле

(19)

(19)

где Vi,Vi-1 - вместимостирезервуара, соответствующие уровням Hi, Hi-1 и вычисляемые по формуле(16).

10.3.5 Значенияпосантиметровой вместимости резервуара, указанные в градуировочных таблицах,соответствуют температуре 20°С.

10.3.6 Порядок расчета присоставлении градуировочной таблицы

10.3.6.1 Обработкарезультатов поверки может быть проведена ручным способом или с использованиемЭВМ.

10.3.6.2 Результатыизмерений оформляют протоколом поверки.

10.3.6.3 Протокол поверкиявляется входным документом при расчете градуировочной таблицы на ЭВМ.

10.3.6.4 Требования кмашинному алгоритму обработки результатов измерений:

- вместимость резервуара,приходящуюся на 1 см высоты наполнения, вычисляют последовательнымсуммированием значений вместимостей, приходящихся на 1 мм высоты наполнения;

- последовательно суммируязначения вместимостей каждого наполнения на 1 мм, вычисляют вместимостьрезервуара с интервалом 1 см.

11.1 Результаты поверкирезервуара оформляют свидетельством о поверке по форме, установленнойнациональной (государственной) метрологической службой.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

11.2 К свидетельству оповерке прилагают:

а) градуировочную таблицу;

б) протокол поверки(оригинал прикладывается к первому экземпляру градуировочной таблицы);

в) эскиз резервуара;

д) журнал обработкирезультатов измерений при поверке (только в случае проведения расчетов вручную).

(Измененная редакция. Изм. № 1)

11.3 Форма титульного листаградуировочной таблицы и форма градуировочной таблицы приведены в приложении К.Форма протокола поверки резервуара геометрическим методом приведена в приложении Б,объемном методе поверки - в приложении В. Форма акта измерений базовойвысоты резервуара, составленного при ежегодных ее измерениях, приведена в приложении Л.

Протокол поверки подписываютповеритель и лица, принявшие участие в проведении измерений параметроврезервуара.

Титульный лист и последнюю страницу градуировочнойтаблицы подписывает поверитель. Подписи поверителя заверяют оттискамиповерительного клейма, печати (штампа). Документы, указанные в 11.2,пронумеровывают сквозной нумерацией, прошнуровывают, концы шнурка приклеивают кпоследнему листу и на месте наклейки наносят оттиск поверительного клейма,печати (штампа).

(Измененная редакция. Изм. № 1)

11.4 Градуировочные таблицына резервуары утверждает руководитель организации национальной(государственной) метрологической службы или руководитель метрологическойслужбы юридического лица, аккредитованный на право проведения поверки.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

11.5 Типовые программырасчета градуировочных таблиц на ЭВМ по настоящему стандарту разработаны в ГНМЦ- ВНИИР и ВНИИМС. Программы, разработанные другими организациями, подлежатэкспертизе, аттестации и утверждению в ГНМЦ - ВНИИР или ВНИИМС.

11.6 Если приповерке резервуара получены отрицательные результаты даже по одному изприведенных ниже параметров:

- значениевместимости «мертвой» полости имеет знак минус;

- размерыхлопунов не соответствуют требованиям правил безопасности 1);

- значение степени наклона резервуара более 0,02,если это значение подтверждено результатами измерений отклонения окраек контураднища резервуара от горизонтали, выполненных по методике диагностированиярезервуара, то резервуар считается непригодным к эксплуатации и выдают«Извещение о непригодности.

___________________

1) На территории Российской Федерации действует ПостановлениеРосгортехнадзора №76 от 09.06.2003 об утверждении Правил устройства вертикальныхцилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов».

(Введен доплнительно. Изм. № 1)

Рисунок А.1 - Скоба для измерений поправок наобход рулеткой

накладок и других выступающих частей

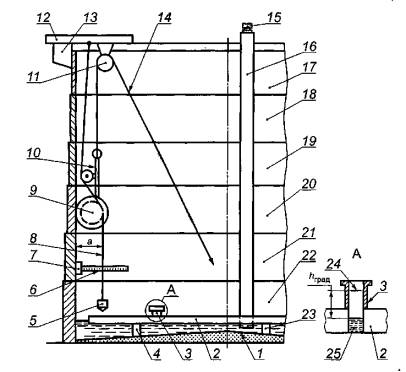

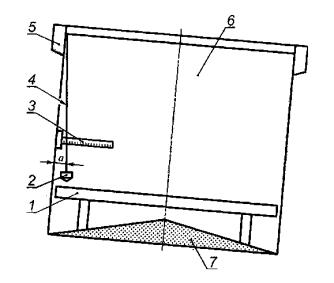

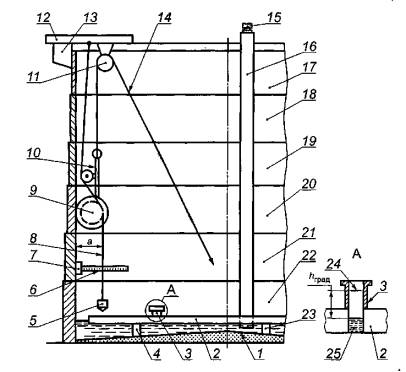

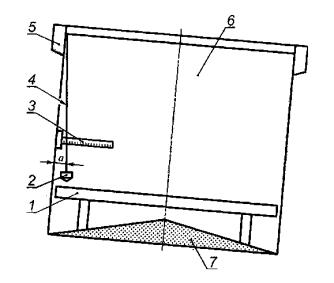

1 - штанга; 2 - блок; 3 - кареткаизмерительная; 4 - колеса каретки; 5 - тяговый канат; 6- нить отвеса, 7 - магнитный держатель; 8 -линейка; 9 - отвес; 10, 11, 12, 13, 14- пояса резервуара; 15 - кровля резервуара; a - расстояние от стенки резервуара до нитиотвеса; штанга 1 и блок 2 - образуют приспособление дляподвески каретки

Рисунок А.2 - Схема измерений радиальныхотклонений с применением измерительной каретки с отвесом

1 - неровности днища; 2 - плавающая крыша; 3, 15 - измерительныйлюк; 4, 23 - опоры плавающей крыши; 5 - груз отвеса; 6 -линейка; 7 - магнитный держатель линейки; 8 - нить отвеса; 9- колеса измерительной каретки; 10 - измерительная каретка; 11 -блок; 12 - штанга; 13 - площадка обслуживания; 14 -тяговый канат; 16 - труба для радарного уровнемера; 17, 18, 19, 20,21, 22 - пояса резервуара; 24 - риска измерительного люка; 25- жидкость; а - показание линейки (радиальное отклонение образующейрезервуара от вертикали); hград - высота газового пространства в плавающейкрыше

Рисунок А.2а - Схема измерений радиальныхотклонений образующих резервуара с плавающей крышей

(Введен дополнительно. Изм. № 1)

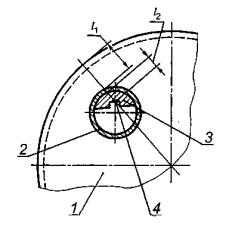

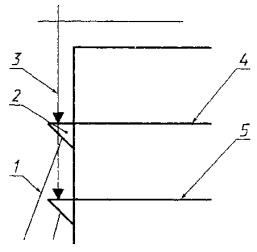

1 - блок для струны отвеса; 2 - колесо; 3 - базакаретки; 4 - натяжной ролик

Рисунок А.3 Измерительная каретка

1 - каретка; 2 - линейка; 3 - противовес; 4 -струна; 5 - магнитный держатель; 6 - визирная линия; 7- груз; 8 - теодолит; а - расстояние от стенкирезервуара до нити отвеса

Рисунок А.4 - Схема измерения радиальныхотклонений с применением измерительной каретки с теодолитом