ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ РОССИИ

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ,КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ,

НОРМЫ И ПРАВИЛА

ГКИНП (ГНТА)-03-010-02

Обязательна для всех предприятий, организаций иучреждений, выполняющих

топографо-геодезические и картографические работы независимо от их

ведомственной принадлежности и форм собственности

2003 г.

Изложены требования к выполнению нивелирования I, II, III и IV классов при создании государственнойнивелирной сети, выполнении работ в городах и населенных пунктах, нагеодинамических и техногенных полигонах.

Рассмотрены вопросы проектирования, рекогносцировки,закладки реперов и марок, указаны методы нивелирования различных классов.Описаны особенности нивелирования в труднодоступных районах, включая северные игорные районы, передачи высот через водные преграды. Изложен порядокматематической обработки результатов нивелирования, дан перечень полевыхвычислений и материалов, подлежащих сдаче.

С введением в действие настоящей Инструкцииутрачивает силу Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов (М.: Недра, 1990г.).

Для специалистов предприятий, учреждений иорганизаций всех ведомств, проводящих работы по нивелированию I, II, III и IV классов.

Содержание

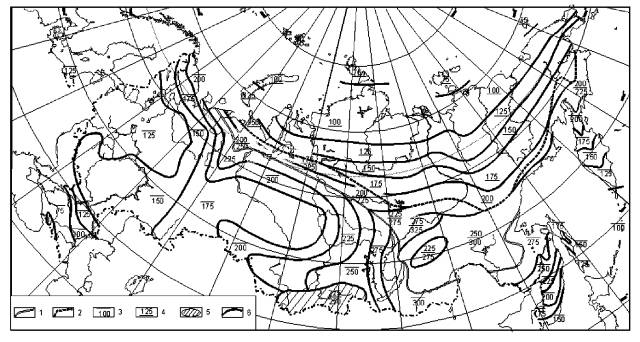

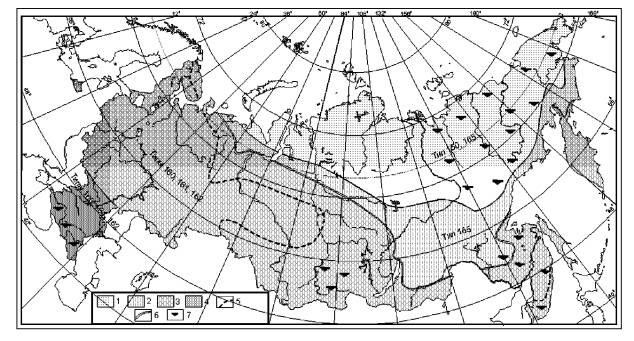

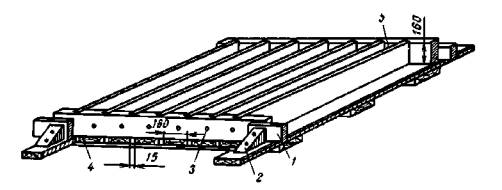

| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. НИВЕЛИРНЫЕ СЕТИ I, II, III и IV КЛАССОВ В ГОРОДАХ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ И НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ 3. НИВЕЛИРОВАНИЕ I и II КЛАССОВ НА ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПОЛИГОНАХ 4. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА 5. РЕКОГНОСЦИРОВКА И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛИНИИ НИВЕЛИРОВАНИЯ 6. ТИПЫ И КОНСТРУКЦИИ РЕПЕРОВ, ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАКЛАДКА 7. НИВЕЛИРОВАНИЕ I КЛАССА 8. НИВЕЛИРОВАНИЕ II КЛАССА 9. СВЯЗЬ ЛИНИЙ НИВЕЛИРОВАНИЯ I и II КЛАССОВ 10. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ НИВЕЛИРОВАНИЯ I и II КЛАССОВ 11. ОСОБЕННОСТИ НИВЕЛИРОВАНИЯ I и II КЛАССОВ В РАЙОНАХ СЕВЕРА И СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ 12. ОСОБЕННОСТИ НИВЕЛИРОВАНИЯ I и II КЛАССОВ В ГОРНЫХ РАЙОНАХ 13. ОСОБЕННОСТИ НИВЕЛИРОВАНИЯ НА ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПОЛИГОНАХ 14. ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ЛИНИЯМ НИВЕЛИРОВАНИЯ 15. НИВЕЛИРОВАНИЕ III КЛАССА 16. НИВЕЛИРОВАНИЕ IV КЛАССА 17. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ НИВЕЛИРОВАНИЯ III и IV КЛАССОВ 18. ПОЛЕВЫЕ ЖУРНАЛЫ 19. ПОЛЕВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 20. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СДАЧЕ 21. ПРИБОРЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НИВЕЛИРНЫХ РАБОТ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СХЕМА ПРОМЕРЗАНИЯ И ПРОТАИВАНИЯ ГРУНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ ЗАКЛАДКИ РЕПЕРОВ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРОТАИВАНИЯ ОТ ВРЕМЕНИ ШУРФОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СПИСОК ОБСЛЕДОВАННЫХ И ВОССТАНОВЛЕННЫХ НИВЕЛИРНЫХ РЕПЕРОВ ПРИЛОЖЕНИЕ 4 СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ТИПОВ РЕПЕРОВ ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ЗАЩИТА РЕПЕРОВ ОТ КОРРОЗИИ И ВЫПУЧИВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ПОЛОЖЕНИЕ об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕПЕРОВ ПРИЛОЖЕНИЕ 8 СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАКЛАДКИ РЕПЕРОВ ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА i ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ МЕХАНИЗМА, НАКЛОНЯЮЩЕГО ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНУЮ ПЛАСТИНКУ, И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ ДЕЛЕНИЯ ОТСЧЕТНОГО БАРАБАНА ПРИЛОЖЕНИЕ 11 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОСТИ ХОДА ФОКУСИРУЮЩЕЙ ЛИНЗЫ НИВЕЛИРА ПРИЛОЖЕНИЕ 12 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ДАЛЬНОМЕРА И АСИММЕТРИИ НИТЕЙ ПРИЛОЖЕНИЕ 13 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ НИВЕЛИРА ПРИЛОЖЕНИЕ 14 ПРОЛОЖЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ХОДА ПРИЛОЖЕНИЕ 15 ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО КОНТАКТНОГО УРОВНЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 16 ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ЭЛЕВАЦИОННОГО ВИНТА ПРИЛОЖЕНИЕ 17 ИССЛЕДОВАНИЯ НИВЕЛИРА С КОМПЕНСАТОРОМ ПРИЛОЖЕНИЕ 18 ПОВЕРКА ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТИ ПЛОСКОСТИ ПЯТКИ К ОСИ РЕЙКИ ПРИЛОЖЕНИЕ 19 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРЕЛКИ ПРОГИБА РЕЙКИ ПРИЛОЖЕНИЕ 20 ПОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ НАНЕСЕНИЯ ДЕЦИМЕТРОВЫХ ДЕЛЕНИЙ ШКАЛ РЕЙКИ ПРИЛОЖЕНИЕ 21 КОНТРОЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ МЕТРОВЫХ ИНТЕРВАЛОВ РЕЕК ПРИЛОЖЕНИЕ 22 ОБРАЗЕЦ ЗАПИСИ В ЖУРНАЛЕ НИВЕЛИРОВАНИЯ I КЛАССА ПРИЛОЖЕНИЕ 23 ПОЛЕВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРЕВЫШЕНИЙ РЕПЕРОВ НИВЕЛИРОВАНИЯ I КЛАССА ПРИЛОЖЕНИЕ 24 ОБРАЗЕЦ ЗАПИСИ В ЖУРНАЛЕ НИВЕЛИРОВАНИЯ II КЛАССА ПРИЛОЖЕНИЕ 25 ПОЛЕВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРЕВЫШЕНИЙ РЕПЕРОВ НИВЕЛИРОВАНИЯ II КЛАССА ПРИЛОЖЕНИЕ 26 ЖУРНАЛ НИВЕЛИРОВАНИЯ I И II КЛАССОВ ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЯ ШИРИНОЙ ДО 150 М, ПЕРВЫЙ СПОСОБ ПРИЛОЖЕНИЕ 27 ЖУРНАЛ НИВЕЛИРОВАНИЯ I И II КЛАССОВ ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЯ ШИРИНОЙ ДО 150 М, ВТОРОЙ СПОСОБ ПРИЛОЖЕНИЕ 28 НИВЕЛИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЯ ШИРИНОЙ 150-400 М СПОСОБОМ «СОВМЕЩЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 29 НИВЕЛИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЯ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 400 М СПОСОБОМ «ПОДВИЖНОЙ МАРКИ» ПРИЛОЖЕНИЕ 30 НИВЕЛИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЯ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 400 м СПОСОБОМ «НАВЕДЕНИЯ» ПРИЛОЖЕНИЕ 31 ОБРАЗЕЦ ЗАПИСИ В ЖУРНАЛЕ НИВЕЛИРОВАНИЯ III КЛАССА С РЕЙКАМИ, ИМЕЮЩИМИ САНТИМЕТРОВЫЕ ДЕЛЕНИЯ НА ЧЕРНОЙ И КРАСНОЙ СТОРОНАХ ПРИЛОЖЕНИЕ 32 ВЕДОМОСТЬ ПРЕВЫШЕНИЙ И ВЫСОТ РЕПЕРОВ НИВЕЛИРОВАНИЯ III КЛАССА ПРИЛОЖЕНИЕ 33 ОБРАЗЕЦ ЗАПИСИ НИВЕЛИРОВАНИЯ IV КЛАССА С РЕЙКАМИ, ИМЕЮЩИМИ САНТИМЕТРОВЫЕ ДЕЛЕНИЯ НА ЧЕРНОЙ И КРАСНОЙ СТОРОНАХ ПРИЛОЖЕНИЕ 34 ВЕДОМОСТЬ ПРЕВЫШЕНИЙ И ВЫСОТ РЕПЕРОВ НИВЕЛИРОВАНИЯ IV КЛАССА ПРИЛОЖЕНИЕ 35 ФРАГМЕНТ ЗАПИСИ ИЗМЕРЕНИЙ НА СТАНЦИИ В НИВЕЛИРОВАНИИ IV КЛАССА С ОДНОСТОРОННИМИ ШАШЕЧНЫМИ РЕЙКАМИ ПРИЛОЖЕНИЕ 36 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ВИДАМ ИСПЫТАНИЙ И ПОВЕРКИ

|

1.1 Государственная нивелирная сеть РоссийскойФедерации предназначена для распространения единой системы высот на территориивсей страны, она является высотной основой всех топографических съемок иинженерно-геодезических работ, выполняемых для удовлетворения потребностейэкономики, науки и обороны страны.

1.2.Государственная нивелирная сеть России разделяется на нивелирные сети I, II,III и IV классов.

1.3. На всей территории России вычисление высотпроизводится в нормальной системе высот от нуля Кронштадтского футштока. Этасистема называется Балтийской. За нуль Кронштадтского футштока принятагоризонтальная черта на медной пластине футштока.

1.4. Государственные нивелирные сети I и II классов- главная высотная основа России. Эти сети создаются по специальноразработанным программам и схемам, предусматривающим выполнение нивелирныхработ I и II классов, сроки и очередность которых устанавливает Федеральнаяслужба геодезии и картографии России. Исходя из конкретных задач, поутвержденным техническим проектам, проводится нивелирование дополнительныхлиний.

Нивелирные сети I и II класса используются длярешения следующих научных задач:

изучения фигуры Земли и ее внешнего гравитационногополя;

определения разностей высот и наклоновсреднеуровенной поверхности морей и океанов, омывающих территорию России.

Результаты повторного нивелирования I и II классовприменяют:

для поддержания высотной сети на современном уровне;

изучения современных вертикальных движений земнойповерхности;

прогнозирования влияния производства на окружающуюсреду, особенно при добыче нефти, газа и других полезных ископаемых;

сейсмического районирования территории России,выявления предвестников землетрясений.

В горных районах результаты повторного нивелированияиспользуют для изучения строения земной коры, получения данных о скоростях инаправленности движений отдельных блоков, выявления действующих разломов иразрывов в земной коре.

1.5. Линии нивелирования I и II классов прокладываютпреимущественно вдоль шоссейных или железных дорог, а при их отсутствии,особенно в северных труднодоступных и северо-восточных районах страны, - поберегам рек, тропам и зимникам. Во всех случаях линии нивелирования I и IIклассов прокладывают по трассам с наиболее благоприятными для данного районагрунтовыми условиями и с наименее сложным рельефом.

1.6. Особенности создания высотных сетей в городах ина геодинамических полигонах указаны в разделах 2 и 3 данной Инструкции.

1.7. Нивелирование I класса выполняют с наивысшейточностью, которую можно получить, применяя современные приборы и методынаблюдений, позволяющие наиболее полно исключать систематические ошибкинивелирования. Полученные из обработки значения случайных и систематическихсредних квадратических ошибок нивелирования I класса и допустимые невязки вполигонах I класса не должны превышать значений приведенных в таблице 1.Периметры полигонов приведены в таблице 2.

ТАБЛИЦА 1

| Класс нивелирования | Средняя квадратическая ошибка | Допустимые невязки в полигонах и по линиям f, мм |

| случайная η, мм/км | систематическая σ, мм/км |

| I | 0.8 | 0.08 |

|

| II | 2.0 | 0.20 |

|

| III | 5.0 | - |

|

| IV | 10.0** | - |

|

*L - периметр полигона или длина линии, км.

** - ошибку вычисляют по невязкамлиний или полигонов.

1.8. Средние квадратические ошибки нивелирования вычисляют по формулам:

где d= hпp-hобр; hпp и hобр - превышения по секциям,полученные соответственно в прямом и обратном ходах, мм;

r - длина секции, км;

n - число секций;

s - накопление разностей Σd на участке (линии), мм;

L - длина этого участка(линии), км.

Протяженность участка (линии) должна быть не менее100 км. Периметры полигонов нивелирования в зависимости от районов работ идругих условий указаны в табл. 2.

ТАБЛИЦА 2

| Класс нивелирования | Периметры нивелирных полигонов, км |

| Обжитые районы России | Малообжитые районы России | Локальные и площадные геодинамические полигоны | Города |

| застроенная территория | незастроенная территория |

| I | 1200 | 2000 | 40 | -* | -* |

| II | 400 | 1000 | 20 | 50 | 80 |

| III** | 60-150 | 100 - 300 | - | 25 | 40 |

| IV** | 20-60 | 25-80 | - | 8 | 12 |

* Периметры нивелирных полигонов I класса в городахустанавливают в зависимости от очертаний городской территории.

**Периметры полигонов III и IV классов зависят от назначения нивелирных работ.

Периметры полигонов I класса, указанные в табл. 2, должны рассматриватьсяне как предельные значения для отдельного полигона, а как средний периметргруппы смежных полигонов. Если среди смежных полигонов I класса присутствуютполигоны «карлики» образованные в результате формирования узла, полигонысозданные для изучения вертикальных деформаций и т.п., то эти полигон привычислении среднего периметра смежных полигонов не участвуют.

Периметры полигонов II класса, указанные в табл. 2,должны рассматриваться не как предельные значения для отдельного полигона, акак средний периметр полигонов II класса заполняющих полигон I класса. Еслисреди полигонов II класса присутствуют полигоны «карлики», созданные приформировании узла, для изучения вертикальных деформаций и т.п., то периметрыэтих полигонов при вычислении среднего периметра не участвуют. Для полигонов IIкласса, находящихся вне полигона I класса, средний периметр определятся, как идля группы смежных полигонов I класса.

Длины линий в полигонах должны быть по возможностиодинаковыми.

1.9. Вновьсоздаваемые узлы связи линий нивелирования I класса, I и II классов главнойвысотной основы должны формироваться на территориях не подверженныхзначительным вертикальным деформациям земной поверхности (более 4 мм/год), чтодолжно обеспечивать минимальное влияние вертикальных деформаций на невязкипревышений в полигонах.

Узлы связи (узловые репера) существующих линийнивелирования I и II классов, расположенные в зонах техногенных вертикальныхдеформаций земной поверхности, должны переноситься из зон деформаций иформироваться новые узлы связи.

1.10. Через каждые 25 лет, а в сейсмоактивныхрайонах через каждые 15 лет, нивелируются повторно все линии I класса и через35 и 25 лет соответственно - II класса. Сейсмоактивные районы устанавливают покартам сейсмического районирования России.

1.11. Нивелирная сеть II класса создается внутриполигонов I класса, как отдельными линиями, так и в виде системы линий сузловыми пунктами, образуя полигоны. Полученные из обработки значения случайныхи систематических средних квадратических ошибок нивелирования II класса,допустимые невязки, полигонов и их периметры не должны превышать значенийуказанных в табл. 1 и 2.

1.12. В линии государственного нивелированиявключают или привязывают к ней пункты спутниковой геодезической сети: ФАГС, ВГСи СГС-1.

1.13. В линии нивелирования I и II классов, которыепримыкают к морям или проложены вдоль больших рек и озер, обязательно включаютосновные и рабочие реперы, нули уровенных реек вековых и постоянных морских, атакже основных речных и озерных уровенных постов. Если посты расположены нарасстоянии 1 км и более от линий нивелировании I класса, то привязкуосуществляют нивелированием II класса. Сведения о местонахождении вековых и постоянныхморских, основных речных и озерных постов получают в территориальныхуправлениях Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингуокружающей среды (Росгидромет).

Привязку реперов на проектируемых морских уровенныхпостах выполняют предприятия Роскартографии по заявкам Росгидромета.

1.14. Нивелирные сети III и IV классов прокладываютвнутри полигонов высшего класса, как отдельными линиями, так и в виде системылиний, при этом сети и линии должны опираться не менее чем на два репера высшегокласса. Допустимые невязки в полигонах III и IV классов, их периметры иполученные из обработки значения средних квадратических ошибок, не должныпревышать значений приведенных в табл. 1 и 2.

1.15. При создании высотного обоснованиякрупномасштабных топографических съемок нивелирные сети III и IV классовпрокладывают с расчетом обеспечения требуемой точности съемочного обоснования.

1.16 Линии государственнойнивелирной сети I, II, III и IV классов закрепляют на местности реперами нереже чем через 5 км (по трассе).

В труднодоступных районах на отдельных участках, гдевыбор местоположения реперов затруднен, расстояние между ними может бытьувеличено до 7 км (по трассе).

В горных районах линии нивелирования I и II классовзакрепляют скальными и стенными реперами через 1-2 км, а грунтовыми - через 3-4км. На геодинамических полигонах вблизи разломов и границ основных блоковзакладывают реперы через 0,5-1,5 км. На каждой стороне блока или разлома должнобыть заложено как минимум по два репера.

Расстояния между реперами на линиях нивелирования вгородах указаны в разд.2.

1.17. На линиях нивелирования I, II, III и IVклассов закладывают реперы следующих типов: вековые, фундаментальные,грунтовые, скальные, стенные и временные.

Каждый репер должен иметь свой индивидуальный номер,не повторяющийся на данной линии, а по возможности и на ближайших линияхнивелирования.

1.18. Вековые реперы обеспечивают сохранностьглавной высотной основы на продолжительное время, позволяют изучать современныевертикальные движения земной коры и колебания уровней морей и океанов,сохраняют полную независимость изучаемых явлений от экзогенных и техногенныхпроцессов.

Вековыми реперами закрепляют места пересечений линийнивелирования I класса, уровенные посты, ведущие наблюдения за вековойизменчивостью уровня моря, а также основные пункты нивелирной сетигеодинамических полигонов.

Результаты по выбору мест закладки вековых реперовпредставляют в Роскартографию, где одновременно утверждаются местоположениевекового репера, его тип и внешнее оформление.

1.19. Фундаментальные реперы обеспечиваютсохранность высотной основы на значительные сроки, позволяют изучатьсовременные движения земной поверхности. Их закладывают на линиях нивелированияI и II классов не реже чем через 60 км, а также на узловых пунктах, вблизи морских,основных речных и озерных уровенных постов.

В сейсмоактивных районах фундаментальные реперызакладывают не реже чем через 40 км.

На расстоянии 50-150 м от фундаментального реперазакладывают репер-спутник.

1.20. Грунтовые, скальные, стенные реперы обеспечиваютсохранность и надежность высотной основы на длительные сроки и используются длязакрепления нивелирных сетей I, II, III и IV классов.

1.21. Временные реперыобеспечивают сохранность высотной опоры в течение нескольких лет и служатвысотной основой при топографических съемках. Временные реперы включают входовые линии нивелирования II, III и IV классов.

1.22. Прямоугольные координаты местоположениявековых, фундаментальных, грунтовых и скальных реперов определяют сиспользование инструментальных методов определения местоположения, в том числес использованием бытовых спутниковых приемников обеспечивающих требуемуюточность определения координат реперов.

Координаты вековых и фундаментальных реперовопределяют геодезическими приборами с ошибкой не более 1 м, рядовых реперов имарок с ошибкой не более 10 м.

Прямоугольные координаты приводятся вгосударственной системе координат.

На каждый репер составляют абрис и дают описание егоместоположения. Кроме того, расположение реперов показывают на карте масштаба1:100 000, которую прилагают к материалам нивелирования.

1.23. Для перехода к системе нормальных высотизмеренные превышения между реперами нивелирования I и II классов, а такженивелирования III класса в горных районах, исправляют поправками, которыевычисляют по формуле:

где γm - среднее изсредних значений нормальной силы тяжести вдоль нормальных высот этих точек;

γA и γB - нормальные ускорения силытяжести на отсчетном эллипсоиде, соответствующие реперам А и В;

(g-γ)m -среднее из аномалий силы тяжести на реперах А и В;

Нm - среднее изабсолютных высот реперов А и В;

H - измеренное превышениемежду реперами А и В.

Порядок вычислений поправок за переход к системенормальных высот изложен в «Инструкции по вычислениюнивелировок» изд. 1971 г.

1.24. Работыпо проложению линий нивелирования выполняют на основании разработанных иутвержденных технических проектов.

1.25. Об исполненных работах по нивелированию I, II. III и IV классов составляют техническиеотчеты в соответствии с действующей «Инструкцией по составлению техническихотчетов».

1.26. По окончании уравнительных вычисленийнивелирной сети отдельного района или линии нивелирования I, II классовсоставляют каталог высот в соответствии с действующей Инструкцией посоставлению каталогов высот пунктов нивелирования.

1.27. При выполнении полевых работ по нивелированиюсоблюдают требования и указания действующих «Правил по технике безопасности натопографо-геодезических работах».

2. НИВЕЛИРНЫЕ СЕТИ I, II, III и IV КЛАССОВ ВГОРОДАХ, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ И НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ

2.1. Требованияк методике нивелирования, нивелирам и рейкам, порядок выполнения отсчетов настанции те же, что при создании сетей государственного нивелированиясоответствующего класса. Отличие состоит в допустимых длинах ходов и в частотезакрепления нивелирных линий реперами.

Превышения между наиболее удаленными друг от другареперами нивелирной сети города должно быть известно с ошибкой не более 30 мм.

2.2. В городах, территория которых более 500 км ,создают нивелирную сеть I класса. Схемы построений нивелирных сетей I класса вгородах различны: это или система полигонов, или система пересекающихся линий.Вид сети и расположение линий зависят от очертаний городской территории.Дальнейшее сгущение сети выполняют нивелированием II, III и IV классов.

Высотные сети I и II классов в городах повторнонивелируют не реже чем через каждые 15 лет.

2.3. В городах, площадь которых 50-500 км2,создают нивелирную сеть II класса.

Нивелирные линии II класса должны покрывать всютерриторию города, как застроенную, так и незастроенную. Расстояния междуузловыми реперами в сети II класса не должны превышать 15 км на застроеннойтерритории и 20 км на незастроенной территории. Длины линий нивелирования IIкласса между исходными реперами I класса допускаются до 25 км. Периметрынивелирных полигонов II класса в городах указаны в табл. 2.

2.4. Реперы налиниях нивелирования I и II классов закладывают не реже чем через 2 км назастроенной и 3 км на незастроенной территориях. Предпочтение отдают стеннымреперам, закладываемым в прочные каменные или железобетонные здания исооружения.

2.5. В городах площадью 10-50 км2создается сеть III класса, а в населенных пунктах площадью менее 10 км2- только нивелирная сеть IV класса.

2.6. Длины линий нивелирования III класса назастроенной территории между узловыми реперами не должны превышать 10 км и 15км на незастроенной территориях. Длины линий III класса между реперами высшегокласса соответственно - 15 и 20 км.

Линии нивелирования III класса на застроеннойтерритории, как правило, прокладывают параллельно друг другу и связывают междусобой ходами не реже чем через 5 км и на незастроенной территории через 8 км.

Длины нивелирных линий IV класса на незастроеннойтерритории между реперами высших классов не должны превышать 2 км и назастроенной территории 4 км, а между узловыми реперами соответственно - 1 и 2км. Периметры нивелирных полигонов III и IV классов указаны в табл. 2.

2.7. Реперы на линиях III и IV классов закладываютна застроенных капитальными зданиями улицах и проездах, не реже чем через 300м, в слабо застроенной части города или населенного пункта расстояния междуреперами можно увеличивать до 800 м, на незастроенной территории реперызакладывают через 500-2000 м.

2.8. Нивелирные сети городов, населенных пунктов,крупных промышленных и гидротехнических объектов должны быть привязаны кгосударственной нивелирной сети. Для этого в местную нивелирную сеть включаютне менее двух реперов, у которых известны высоты из государственногонивелирования. Выбор исходных реперов городской нивелирной сети должен бытьсогласован с территориальной инспекцией Госгеонадзора Роскартографии всоответствии с подпунктом 1 пункта 5 Положения о государственном геодезическомнадзоре за геодезической и картографической деятельностью, утвержденнымпостановлением Правительства РФ от 28.03.2000 №273.

2.9. Исходные реперы нивелирной сети города следуетрасполагать в устойчивых зданиях и сооружениях, построенных не менее чем за 7лет до закладки, сохранность которых гарантируется на многие годы. Исходныерепера нивелирной сети города должны располагаться в зонах не подверженныхтехногенным вертикальным деформациям. В качестве исходных реперов могут бытьиспользованы фундаментальные и грунтовые реперы государственного нивелирования.

2.10. При создании высотных сетей в крупных городахи районах уникальных сооружений, расположенных в зонах с сейсмичностью более 7баллов, для целей сейсмического микрорайонирования территории нивелированиевыполняют по программе, предусмотренной для государственного нивелирования IIкласса. В этом случае нормальную длину визирного луча, высоту луча визированиянад подстилающей поверхностью, допуски на расхождения d = hnp- hобр принимаюттакими же, как при государственном нивелировании I класса.

При сейсмическом микрорайонировании застроеннойтерритории сеть нивелирования II класса строят в виде полигонов с периметрамидо 15 км и незастроенной территории до 20 км. Невязки в этих полигонах недолжны превышать 3 мм , где L -периметр полигона, км. Сроки повторного нивелирования устанавливают, исходя изобнаруженных скоростей вертикальных движений земной поверхности.

, где L -периметр полигона, км. Сроки повторного нивелирования устанавливают, исходя изобнаруженных скоростей вертикальных движений земной поверхности.

3.1. Геодинамические полигоны подразделяются:

на локальные полигоны, приуроченные к активнымглубинным разломам и разрывам земной коры;

площадные, охватывающие районы возможных эпицентровразрушительных землетрясений, районы крупных населенных пунктов и районыэксплуатируемых и строящихся гидростанций;

региональные, связывающие крупные геологическиеструктуры.

3.2. На локальных и площадных полигонах высотныесети создают в виде пересекающихся линий нивелирования I и II классов.Периметры нивелирных полигонов I и II классов указаны в табл. 2.

3.3. Высотные сети на локальных и площадныхпостроениях привязывают к главной высотной основе России для получения высот вединой системе. Нивелирную сеть в этом случае рассматривают как свободную сопорой на один репер государственной нивелирной сети.

Высотные сети региональных построений входят в сетьгосударственного нивелирования I и II классов.

3.4. Требования к методике нивелирования, нивелирами рейкам, порядок выполнения отсчетов на станции те же, что при производствегосударственного нивелирования соответствующего класса.

3.5. При закреплении линий на геодинамическихполигонах отдают предпочтение скальным и стенным реперам.

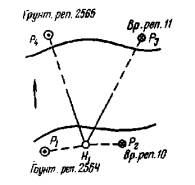

Все старые реперы и неработающие скважины,находящиеся на расстоянии 0,5 км от трассы линии нивелирования I класса и нарасстоянии до 1 км от трассы линии II класса, обязательно привязывают к нимсоответственно нивелированием I или II классов.

К неработающей скважине приваривают марку, котораяслужит вековым репером. Если на полигоне нет таких скважин, то закладывают вековойрепер. На площадке на расстоянии 30-70 м от векового репера закладывают всетипы грунтовых центров и реперов, применяемых на данном полигоне. Два раза вгод (зимой и летом) нивелируют все реперы на площадке и сопоставляют полученныепревышения. Типы реперов, явно неустойчивые, исключают из дальнейшегонивелирования.

3.6. Нивелирование I и II классов на геодинамическихи техногенных полигонах - часть комплекса научных геофизических исследований,служащая для получения количественных характеристик деформаций земнойповерхности. Поэтому измерения выполняют несколькими последовательными циклами.Интервал времени между повторным нивелированием устанавливают, исходя изожидаемых скоростей современных вертикальных движений земной коры.

3.7. При проектировании нивелирных сетей натехногенных полигонах расстояние между границей месторождения и реперами,считаемыми неподвижными, следует принимать равным 8-кратной глубине нижнегоэксплуатируемого горизонта, но во всех случаях не менее 6 км. Проектируемыелинии прокладывают в виде сетей или отдельных линий. Не менее чем от четырехпунктов (реперов) периметра нивелирного полигона, совпадающего с контуромместорождения, прокладывают ходы к реперам, которые считают неподвижными.

3.8. Линии полигона, по возможности, должнысовпадать с ранее проложенными линиями нивелирования. Новые линии располагаютвдоль местных путевых магистралей или на местности, благоприятной длянивелирования.

4.1. Технические проекты на нивелирные работыразрабатывают, руководствуясь требованиями настоящей Инструкции, действующихнормативных документов по проектированию, и утверждают в установленном порядкедо начала работ.

Технические проекты на нивелирные работы помодернизации нивелирной сети I, II классов России составляются в соответствии сдействующей Программой модернизации нивелирной сети России I и II классов.

Перед составлением проекта собирают и анализируютвсе материалы ранее выполненных нивелирных работ. Сведения об этих работахполучают в территориальных инспекциях Госгеонадзора или в соответствующихорганизациях, производивших нивелирные работы.

Особое внимание при анализе материалов ранеевыполненных нивелирных работ следует обращать внимание на величины вертикальныхдеформаций земной поверхности в зонах узлов связи нивелирной сети: планируемогоместа связи проектируемых и существующих линий нивелирования.

При обнаружении значительных деформаций земнойповерхности узлового пункта (репера), влияющих на величину замыкания полигона сучетом новых измерений, в техническом проекте должны быть предусмотрены работыпо формированию нового узлового пункта и связь его с существующими линияминивелирования.

4.2. Обследование и рекогносцировка производятся досоставления проекта на восстановление и закладку реперов и нивелирование I и IIклассов, что даст достоверные сведения об объемах проектируемых работ и повыситкачество проектов.

4.3. В техническом проекте устанавливают объемработ, их сметную стоимость, намечают технологию выполнения нивелирования иматериально-техническую обеспеченность работ.

В текстовой части проекта указывают:

краткую характеристику физико-географических иклиматических условий района работ;

назначение проектируемых работ;

исходные реперы;

сведения о ранее исполненных нивелирных работах испособах их связи с проектируемыми работами;

данные о скоростях вертикальных движений вдоль линийповторного нивелирования, сходящихся в планируемом узле связи или карты(фрагменты карт) вертикальных движений на территорию узла связи, созданную поданным последнего повторного нивелирования;

обоснование формирования нового узла связи;

данные о гравиметрических работах для нивелированияI и II классов во всех районах страны, для нивелирования III класса - в горныхрайонах;

сведения о ранее заложенных реперах и обоснованиевыбора типов запроектированных реперов;

число проектируемых реперов по типам;

для линий повторного нивелирования I и II классов -обоснование изменений и дополнений, которые внесены проектом в положение изакрепление существующей линии;

технологию выполнения работ по закладке реперов ипроведению нивелирования;

приборы и способы нивелирования;

особые случаи нивелирования (передача высот науровенные посты, через водные препятствия и т.п.);

порядок обработки результатов нивелирования;

технологиюинструментального определения координат реперов.

4.4. Проектирование линий нивелирования всех классоввыполняют на картах масштабов 1:100 000 - 1:200 000. В необходимых случаяхпроект уточняют в деталях по картам более крупного масштаба. При проектированиилиний нивелирования II, III и IV классов на карту наносят существующие реперы,пункты спутниковой геодезической сети, пункты триангуляции и полигонометриивсех классов, отстоящие от проектируемых линий на расстоянии до 3 км.Рекомендуется совмещать линии нивелирования с пунктами спутниковойгеодезической сети и с ходами полигонометрии, прокладываемыми с целью развитияи сгущения геодезических сетей.

При проектировании линий нивелирования III и IVклассов для обеспечения топографических съемок в масштабе 1:10 000 и крупнее внивелирную сеть включают все пункты СГС-1, триангуляции и полигонометрии 1, 2,3 и 4 классов, а также учитывают требования нормативных документовРоскартографии по выполнению геодезических работ при топографических съемках вмасштабах 1:10 000 и крупнее.

При проектировании линий нивелирования III и IVклассов, прокладываемых для определения высот пунктов СГС-1 и триангуляции, накарту наносят, кроме существующих пунктов, также и проектируемые пункт.

Независимо от границ съемочного участка линии нивелированияIII класса проектируют, как правило, в пределах полигона II класса, а линиинивелирования IV класса - в пределах полигона III класса. В техническихпроектах нивелирования II, III и IV классов может быть предусмотрена закладкавременных реперов, предназначенных для использования при топографическойсъемке.

4.5. При проектировании линии нивелирования I или IIкласса начало и конец линии нивелирования должны начинаться или заканчиватьсяна узловых реперах, которые определяются при формировании узловых пунктовнивелирной сети. В качестве узловых реперов должны использоваться вековые илифундаментальные реперы, обеспечивающие долговременную сохранность узловогорепера сети.

Трасса, проектируемой линии, пересекающая узловыепункты нивелирной сети I и II классов должна включать в ход узловой репер.

4.6. Наиболее подробно разрабатывают проекты связиновой линии с существующими линиями. При этом руководствуются следующим.

Начало и конец проектируемой линии должны бытьпросто и надежно связаны с существующими линиями нивелирования более высокогоили того же класса.

Узлы связи новых линий нивелирования I и II классовс существующими линиями нивелирования более высокого или того же класса должныформироваться в зонах с минимальными значениями вертикальных деформаций земнойповерхности, которые определяются (если возможно) по результатам повторногонивелирования существующих линий нивелирования.

Проектируемая линия должна быть надежно связана ссуществующими, пересекаемыми ею, линиями нивелирования всех классов.

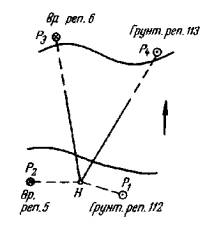

Связь проектируемых и существующих линийнивелирования I и II классов осуществляют путем включения в линию одного репера(как правило, узлового фундаментального репера узла связи) и выполненияконтрольного нивелирования по примыкающей к нему секции существующей линии.Контрольное нивелирование, как правило, выполняют по секции, примыкающей кфундаментальному реперу. Для связи линий можно также проводить контрольноенивелирование между смежными реперами. Выполнение контрольного нивелированияпри связи линий одного класса выполняется по соответствующей методике. Присвязи линий нивелирования различных классов, например I класса со II классом,контрольное нивелирование по примыкающей секции выполняется II классом.

Связь проектируемых линий III и IV классов с существующимилиниями нивелирования I, II, III и IV классов осуществляют путем включенияодного репера существующей линии.

Привязка линий нивелирования III и IV классов кфундаментальным реперам запрещается.

Все реперы (кроме временных) ранее исполненного нивелирования,расположенные на проектируемой линии нивелирования I и II классов, включают внее. Реперы, находящиеся вблизи новой линии, привязывают отдельными ходамимежду двумя постоянными реперами.

Связь проектируемой линии I класса с существующимилиниями III и IV классов предусматривают только в тех случаях, когда реперы IIIи IV классов расположены не далее 500 м от линии нивелирования I класса, отлинии II класса - до 3 км.

4.7. На каждый образуемый узел связи линийнивелирования составляют особую схему в крупном масштабе, на которой показываютнаправления всех связываемых линий и существующие реперы, подлежащие включениюв проектируемую линию или в контрольное нивелирование.

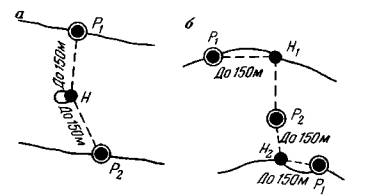

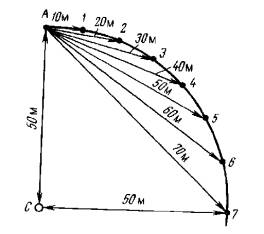

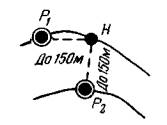

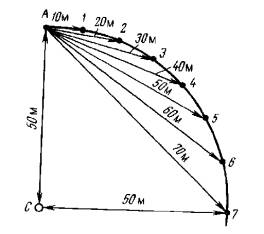

4.8. Нивелирование через водные препятствияпроектируют в наиболее узких местах, используя острова и мели.

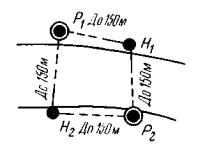

Если ширина водного препятствия на линиинивелирования I, II и III классов 150 м и более, то на обоих берегахпредусматривают закладку реперов (по одному на каждом берегу). Каждый репер, повозможности, намечают в незатопляемой зоне. Превышение между ними должно бытьне более 0,5 м.

4.9. В проекте линий повторного нивелирования I и IIклассов предусматривают:

при разреженном закреплении реперами ранеепроложенных линий нивелирования дополнительную закладку реперов современныхтипов;

привязку к новым реперам наиболее надежных реперовранее проложенной линии, если изменилось положение линии нивелирования.Привязку выполняют отдельными ходами между двумя постоянными репераминивелированием соответствующего класса либо нивелированием II класса по ранеепроложенной линии между двумя новыми реперами. В первом случае привязываютреперы, отстоящие друг от друга на 20-50 км, во втором включают всесохранившиеся реперы ранее проложенного нивелирования;

включение основных реперов и обязательную привязкурабочих реперов и нулей реек, морских и речных уровенных постов, в том числе итех, которые не были привязаны при первоначальном нивелировании.

4.10. При проектировании высотной основы морскихуровенных и основных речных постов следует руководствоваться следующим.

Уровенный пост должен быть оборудован не менее чемтремя реперами: двумя основными, один из которых фундаментальный, и рабочим.

Основные реперы служат для проверки положениярабочего репера и для закрепления нуля поста. В качестве основных используютреперы, находящиеся не далее 3 км от поста. Рабочий репер, предназначаемый длясистематического контрольного нивелирования измерительных устройств,располагают в непосредственной близости от этих устройств и вне зоны затоплениявысокими водами.

В целях повышения достоверности помещаемых вкаталоге значений уровней морей и крупных озер исполнитель должен изучить схемупередачи высот на уровенном посту, сделать соответствующие зарисовки иконтрольное определение нуля уровенного поста.

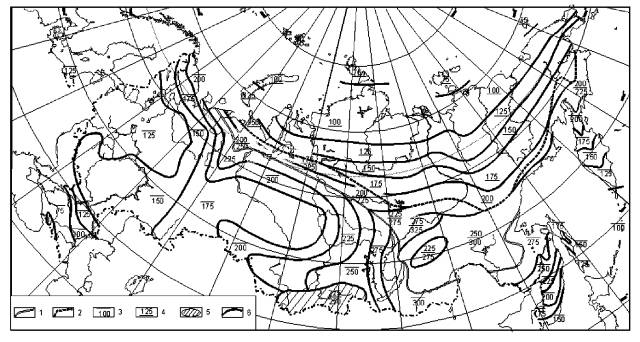

4.11. При проектировании типов реперов и глубины ихзакладки используют «Схему промерзания и протаивания грунтов для определенияглубины закладки центров и реперов» (приложение1).

5.1. Рекогносцировка и обследование обязательны налиниях нивелирования всех классов. Разрешается совмещать эти работы с закладкойреперов.

5.2. При рекогносцировке изыскивают оптимальныеварианты линий и узлов связи, намечают типы реперов и места для закладки, атакже собирают необходимые сведения для организации и выполнения последующихработ.

5.3. В целях выбора наиболее обоснованных вариантовлиний и наилучших мест для закладки реперов к рекогносцировке линийгосударственного нивелирования I класса привлекаются геологические организации,а в особо сложных условиях - геологов или геоморфологов - географов.

5.4. Перед выездом на полевые работырекогносцировщик собирает следующие сведения о существующих в районе работлиниях нивелирования: названия и класс линий; наименование организации,выполнявшей нивелирование; год исполнения; схемы линий; описание местоположенияи абрисы реперов, а также их типы (чертежи);

выписки из каталогов и отчетов; карты наиболеекрупного масштаба с нанесенными реперами или выкопировки с них.

5.5. Рекогносцировка начинается с обследованиясостояния исходного репера и продолжается по направлению намеченной линии.Рекогносцировщик в поле наносит на крупномасштабную карту или на аэрофотоснимкиместа для закладки новых реперов, составляет описание, абрисы и обозначает наместности места для закладки новых реперов.

5.6. При рекогносцировке нивелирных линий,пересекающих водные препятствия, выбирают такие участки, на которых:

обеспечены хорошие подходы к берегам;

ширина водного препятствия не превышает 150 м. Числопереходов через водные препятствия шириной более 400 м необходимо свести кминимуму.

5.7. Обследованию подлежат реперы, по которым будутвыполнять повторное нивелирование; включаемые в ходовую линию или привязываемыек ней; включаемые в контрольное нивелирование в узлах связи. Кроме того,обследование реперов выполняют при восстановлении и обследовании геодезическихсетей согласно требованиям соответствующих инструкций.

5.8. На линиях, которые нивелируют повторно, кромереперов обследуют прежнюю трассу с целью выявления изменений, произошедших наместности за период между нивелированием, и при необходимости намечают наотдельных участках новую трассу. Без достаточных оснований прежнюю трассуизменять не следует.

5.9. При полевом обследовании репероврекогносцировщик оценивает:

состояние репера, его сохранность и соответствиеданного типа репера современным требованиям (разд. 6), нарушение наружногооформления, прочность цементации марок;

для стенного репера определяют состояние сооружения,в котором он заложен, местоположение, характер и этажность постройки, наличие иразмеры трещин в стенах, видимые нарушения фундамента и т.д.;

влияние инженерно-геологических факторов наустойчивость репера.

При осмотре местности и по результатам опросаместных жителей выявляют факторы, которые неблагоприятны для устойчивостирепера;

изучают место, где заложен репер; определяют тип,механический состав и подверженность грунта деформациям; устанавливают глубинугрунтовых вод, изменения их уровня за время между повторным нивелированием иособенности рельефа.

5.10. Реперы считаются неустойчивыми, если при ихобследовании обнаружены видимые повреждения и несоответствие конструкциисовременным требованиям. Репер также считается неустойчивым, если в месте егозакладки отмечаются карстовые явления, оползни и другие процессы, влияющие наизменение его положения.

Неблагоприятными местами для закладки грунтовых реперовсчитают: в районах многолетней мерзлоты - участки с глубоким протаиваниемгрунта;

подвижных песков - вершины барханов и участкитакыров, подверженные сильному увлажнению;

в лёссах - впадины, связанные с искусственным илиестественным увлажнением почвы;

на торфяниках или переувлажненных грунтах - еслимарка находится на уровне земной поверхности или изменился водный режим междуциклами повторного нивелирования.

Скальные реперы считают неустойчивыми, если онизаложены в обломки скал, а также в разрушающиеся и трещиноватые породы.

К неустойчивым стенным реперам относят реперы,заложенные:

в разрушающихся или подвергшихся сильным деформациямзданиях и сооружениях, а также, если отмечены нарушения положения самого знака(качается или разбита его головка, заложен в новом месте);

в устоях мостов через постоянные водотоки, вводоотводных трубах;

в стенках защитных сооружений; работающих водоемныхзданиях, если отмечается значительное увлажнение грунта вокруг здания; зданияхи сооружениях, находящихся среди или вблизи железнодорожных путей;некапитальных сооружениях, которые могут менять свое положение по высотевследствие морозного пучения; каменных цоколях деревянных домов и каменныхоградах.

5.11. Реперы ранее исполненного нивелирования,которые намечено включить в прокладываемую линию или в контрольноенивелирование, отыскивают на местности по координатам, по крупномасштабнойкарте, абрису, материалам аэрофотосъемки и планово- высотной подготовки,геодезическим или фотограмметрическим координатам, которые определеныаналитическим способом от пунктов геодезической сети, а также по описанию,внешнему оформлению и сведениям о репере, которые можно получить от местныхжителей.

Поиск репера прекращают только с разрешенияначальника партии, который выезжает на место и составляет акт об утрате пункта.В акте приводят сведения о репере, способах поиска, причинах утраты и делаютзаключение о том, что репер не найден или утрачен. Акт утверждают руководительорганизации и инспектор ОТК.

5.12. Ненайденные реперы к утраченным реперам неотносятся. Причинами утраты считают разрушение репера, снос сооружения, вкотором он был заложен, утрату головки репера, деформации трубчатого репера ит.д. Утраченным следует считать и репер на пашне, если его местоположение неудалось установить по промерам, описаниям и опросам местных жителей.

5.13. Все обнаруженные реперы оценивают по ихнадежности. Рекогносцировщик устанавливает наличие факторов, которые могливызвать изменение положения репера по высоте за время между нивелированием, ина основе анализа этих факторов дает заключение о его устойчивости. Реперы поустойчивости делят на три группы:

устойчивые - реперы без видимых нарушений изаложенные в благоприятных для устойчивости местах;

относительно устойчивые - реперы, имеющие незначительныеповреждения и заложенные в недостаточно благоприятных условиях;

неустойчивые - реперы с видимыми значительнымиповреждениями и деформациями, а также заложенные в неблагоприятных условиях.

В случае, если рекогносцировщик установил, чтоданный репер неустойчив, то он выбирает на расстоянии до 2 км от него место длязакладки нового репера и указывает, что старый репер не включают в нивелирнуюлинию, а только привязывают.

5.14. При обследовании устанавливают объем работ длявосстановления и внешнего оформления, найденных реперов, в том числе ипризнанных неустойчивыми. Рекогносцировщик по возможности выполняетвосстановительные работы (бетонирование сколотого угла пилона,противокоррозийную окраску марки и верхней части трубы, надпись на скале,установку опознавательного столба с охранной надписью и т.д.).

Если внешнее оформление репера нарушено, то еговосстанавливают в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

5.15. В том случае, когда устанавливают, чтоотдельные участки обследуемой линии I и II классов неблагоприятны длянивелирования и некоторые реперы в проектируемых узлах связи утрачены, торекогносцировщик дает предложения по изменению технического проекта.

5.16. Места для закладки реперов намечают вблизихарактерных контуров и ориентиров, которые в дальнейшем облегчают как отысканиеих на местности, так и опознавание на материалах аэрофотосъемки. При отсутствииконтуров и ориентиров дают рекомендацию о способах маркировки репера, если вближайшее время намечена аэрофотосъемка участка.

5.17. В целях обеспечения долговременной сохранностии надежности реперов места для их закладки намечают по возможности наповышениях рельефа с крупнозернистыми слабоувлажненными грунтами. Наиболеежелательно закладывать реперы в скальные породы и капитальные каменные,бетонные и железобетонные здания и сооружения.

Уровень грунтовых вод в местах закладки реперовдолжен быть не ближе 3 м от поверхности земли. Случаи закладки реперов впереувлажненные и заболоченные грунты должны быть редким исключением. Глубинузалегания грунтовых вод определяют бурением, по гидрогеологическим данным,полученным на метеостанциях и в местных специализированных организациях,имеющих материалы инженерно-гидрометеорологических изысканий, а также порезультатам опроса местных жителей.

С особой тщательностью выбирают места для закладкивековых и фундаментальных реперов. Для получения данных о составе грунта игидрогеологических условиях на глубине 4 - 5 м целесообразно использовать бурытипа Д-10, М-1 и др.

В лёссовом грунте не следует закладывать реперы впонижениях местности, где возможна замочка грунта.

Не рекомендуется закладывать реперы в торфяниках. Вслучае распространения торфяников на больших пространствах необходимо, чтобыякорь репера был заглублен в минеральный грунт не менее чем на 100 см, а марканаходилась на 30 см ниже поверхности земли.

Не следует намечать места для закладки реперов научастках, где наблюдаются карстовые и оползневые явления, в затопляемых местах,на косогорах, крутых подъемах, а также там, где будут выполняться строительные,гидротехнические, дорожные, горные и сельскохозяйственные работы.

На пахотных землях реперы закладывают по обочинам ивблизи перекрестков дорог, рядом с опорами линий электропередач и связи, вблизилесных полезащитных полос и в перелесках, вблизи административных границ играниц землепользователей. При закладке реперов в лесных полезащитных полосахнеобходимо учитывать возможность наноса земли до 100 см и более.

При выборе мест для закладки реперов вблизиаэродромов, магистральных трубопроводов, линий связи, железных и шоссейныхдорог (полоса отчуждения), а также ЛЭП необходимо соблюдать все правила иинструкции соответствующих министерств, ведомств и местных отделений.

В районах подвижных песков реперы закладывают назакрепленных растительностью межбарханных понижениях, по возможностизначительных размеров, а также на краях такыров и других местах, где неотмечается движение барханов.

В области многолетней мерзлоты устойчивость реперовможет быть обеспечена, если нижнюю часть репера с якорем расположить вмноголетнемерзлых грунтах, имеющих достаточно низкую температуру. В областимноголетней мерзлоты места для закладки реперов выбирают на повышенных формахрельефа или микрорельефа с небольшой глубиной протаивания грунта: северных,западных и восточных склонах, если на них не скапливается снег; участках,затененных лесом и заросших мхом. Предпочтение отдают местам с небольшоймощностью деятельного слоя.

При закладке реперов стремятся, как можно меньшенарушать мерзлотный режим грунта вблизи закладываемого репера.

К неблагоприятным участкам для закладки реперов всеверной и средней зоне многолетней мерзлоты относятся:

открытые южные склоны повышений рельефа, гдемощность деятельного слоя, как правило, значительна, а температура мерзлотногослоя близка к 0°С;

подветренные склоны, на которых зимой скапливаетсямощный слой снегового покрова;

понижения (талики, мари, полосы стока вод, замкнутыевпадины), потенциальные аккумуляторы влаги;

места старых гарей, где разрушен дерновый и моховойпокров;

участки вблизи морозобойных трещин в полигональнойтундре приполярной зоны, буграх пучения (булгунняхах);

места, затопляемые весенними паводками.

В южной зоне многолетней мерзлоты в случае наличиясезонно промерзающих грунтов, реперы закладывают на водоразделах, южныхсклонах, в поймах рек с песчаным грунтом.

При проложении линий нивелирования вдоль побережийморей в области многолетней мерзлоты закладывают реперы, предназначенные дляобласти сезонного промерзания грунта.

В городах и населенных пунктах разрешаетсязакладывать грунтовые реперы только лишь на тех участках, где нет надежныхзданий, в стороне от улиц с интенсивным движением (в парках, бульварах и другихместах с древесными насаждениями). Выбор мест для закладки таких реперов долженбыть согласован с управлением архитектуры и организациями, в ведении которыхнаходятся подземные коммуникации.

При закладке грунтовых реперов необходимо учитывать,что в населенном пункте мощность деятельного слоя значительно больше, чемпоказана на Схеме промерзания и протаивания грунтов для установления глубинызакладки центров и реперов (приложение1).

5.18. В городах и поселках в области сезонного промерзаниягрунта реперы закладывают в стены кирпичных, каменных, бетонных ижелезобетонных зданий и сооружений: при нивелировании I и II классов, если онипостроены до закладки не менее чем за семь лет, а на линиях нивелирования III иIV классов - за три года. Здания и сооружения, в которых закладывают стенныереперы, не должны иметь трещин в стенах и видимых нарушений фундамента.

Стенные реперы можно закладывать также в выходыотвесных скал.

Не рекомендуется использовать для закладки стенныхреперов здания и сооружения, расположенные ближе 50 м от путей железной дороги.

Стенные реперы следует закладывать вблизиперекрестков улиц, а также в середине кварталов. Стенные реперы должнырасполагаться на высоте 30 - 60 см от поверхности земли так, чтобы выступы стенне мешали установке реек.

В области многолетней мерзлоты стенные реперыразрешается закладывать только в здания и сооружения, стоящие на скальном илисвайном основаниях с продуваемым подпольем (высота подполья 1 - 2 м). Стенныереперы можно закладывать в здания через два года после окончания строительства.

Здание, в котором заложен стенной репер,фотографируют. Кроме того, фотографируют сам репер так, чтобы в кадре былизображен его номер.

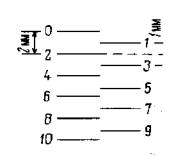

5.19. Для установления при рекогносцировкемаксимальной глубины протаивания в области многолетнемерзлых пород применяютщупы, бурение или шурфование. Полную глубину протаивания Н вычисляют поформуле:

H = h/n,

где h- глубина протаивания грунта на момент рекогносцировки;

n - показатель протаивания (приложение 2).

Значения hи n должныотличаться от нуля. Надежность определения полной глубины протаиванияувеличивается к осени.

Необходимость получения таким способом глубины протаиваниягрунта в местах для закладки реперов возрастает в горных районах и дляфундаментальных реперов во всех районах области многолетней мерзлоты.

5.20. По результататам рекогносцировки иобследования представляются следующие материалы:

пояснительная записка;

список обследованных и восстановленных реперов (приложение 3);

длина линии (линий) нивелирования;

уточненные схемы линий (линии) нивелирования, узловсвязи прокладываемых линий с существующими линиями, передачи высот через водныепрепятствия и способы переправы через них;

уточненное описания мест для закладки реперов, атакже абрисы;

геологическое строение территории и типы грунтов натрассе (I класс ГВО);

глубина промерзания грунта;

водопроницаемость грунтов и их засоленность;

районы строительства крупных объектов и сооружений,добычи полезных ископаемых, откачки воды, нефти и газа;

меры, принятые для долговременной сохранностинивелирных реперов;

акты на утраченные и ненайденные реперы.

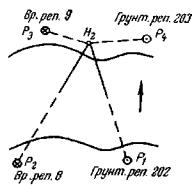

Уточненную схему линий нивелирования составляют накартах масштаба 1:100 000 и крупнее. На схеме показывают отрекогносцированнуюлинию нивелирования, места для закладки реперов, существующие нивелирные линиии реперы. На каждый узел связи составляют отдельную схему с описанием всехнеобходимых сведений о существующих нивелирных линиях и реперах.

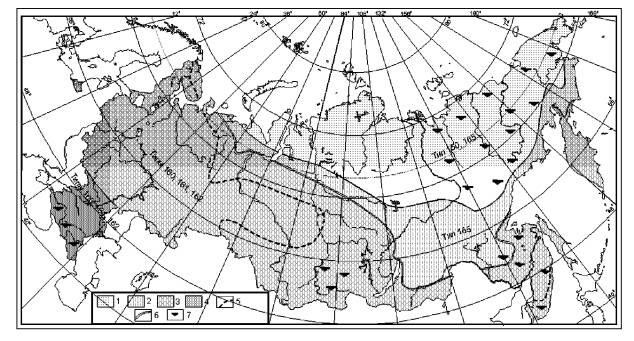

6.1. Разнообразные физико-географические условиястраны обусловливают различные типы реперов, которые соответствуют определеннымобластям. Подробное описание конструкции реперов, методов их изготовления изакладки описано в «Правилах закладки центров и реперов на пунктахгеодезической и нивелирной сетей», М., «Картгеоцентр» - «Геодезиздат», 1993.

Расположение этих областей показано на прилагаемойсхеме (приложение4).

6.2. Скальные и стенные реперы включают в нивелирныелинии всех классов через сутки после их закладки, грунтовые реперы на линияхнивелирования III и IV классов - не ранее чем через 15 дней после засыпкикотлована.

В зоне распространения многолетней мерзлотыгрунтовые реперы, заложенные способами бурения и протаивания грунта, включают внивелирование не ранее чем через два месяца после их закладки, а котлованнымспособом - в предшествующий нивелированию сезон.

На линиях нивелирования I и II классов грунтовыереперы, как правило, закладывают за год до нивелирования.

6.3. В целях уменьшения или исключения коррозииметаллических частей реперов следует применять, по возможности, оцинкованныеили эмалированные трубы. В случае их отсутствия на металлические трубы наносятантикоррозийное покрытие (приложение 5).Антикоррозийное покрытие наносят и на поверхность бетонных реперов, если ихзакладывают в особо агрессивную грунтовую среду.

Для уменьшения влияния морозного пучения наружныеповерхности реперов, закладываемых в грунт, необходимо покрыватьпротивопучинистыми средствами (приложение 5).

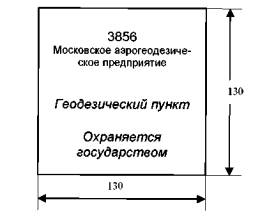

6.4. Обеспечение охраны реперов осуществляется всоответствии с требованиями Федеральногозакона «О геодезии и картографии» и «Положения об охранных зонах и охранегеодезических пунктов на территории Российской Федерации» (приложение6), утвержденного постановлением Правительства РФ № 1170 от 7 октября 1996г. Реперы подлежат осмотру на местности в сроки, предусмотренные нормативнымидокументами Роскартографии по обследованию и восстановлению пунктовгеодезической и нивелирной сетей.

6.5. Бетонные и железобетонные детали реперовизготавливают в соответствии с приложением 7.

6.6. Вековые реперы.

6.6.1. Конструкция векового репера зависит отглубины залегания геологически устойчивых, несжимаемых пород. Вековые реперымогут быть скальными и грунтовыми. Типы вековых реперов зависят от глубинынахождения скалы.

Сохранность векового репера обеспечивается качествомзакладки, добротностью материалов, из которых он изготовлен, а также местомрасположения и внешним оформлением.

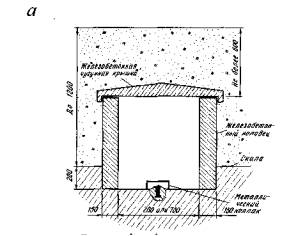

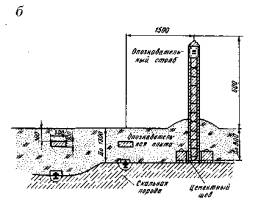

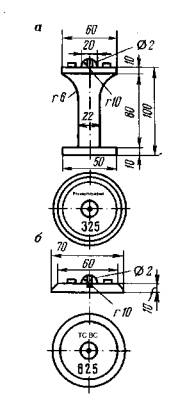

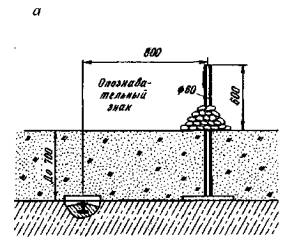

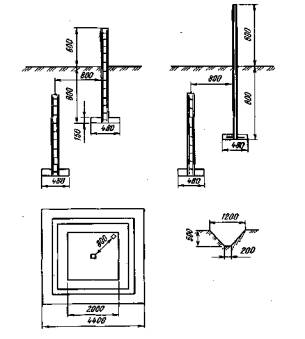

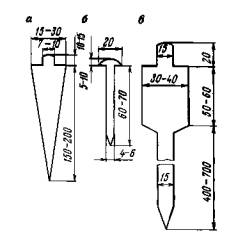

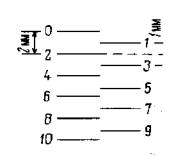

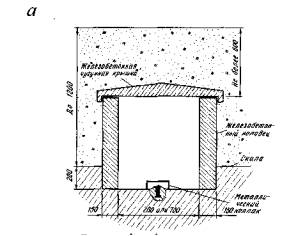

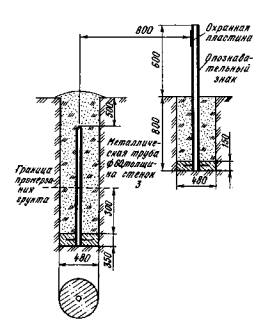

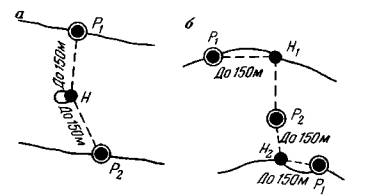

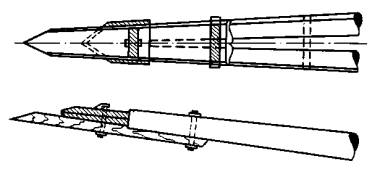

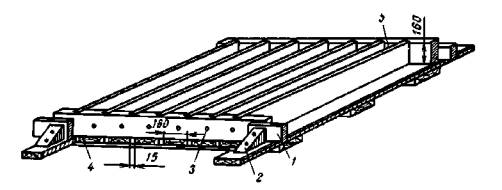

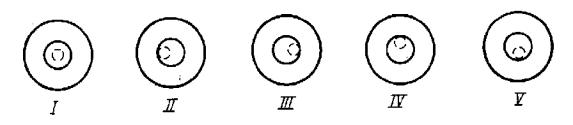

6.6.2. Если скала находится на глубине до 120 см, тозакладывают группу из четырех скальных реперов типа 173к (рис. 1,а),расположенных на расстоянии 25 - 50 м друг от друга. Высоты смежных реперовдолжны отличаться друг от друга не менее чем на 15 см. Репер состоит из марки(нержавеющая сталь или бронза) и бетонного колодца с крышкой. Размеры колодцазависят от глубины залегания скалы. При выходе скалы на дневную поверхностьвнешние размеры колодца 50×50 см. Если глубина залегания скалы 50 см иболее - это колодец диаметром 100 см.

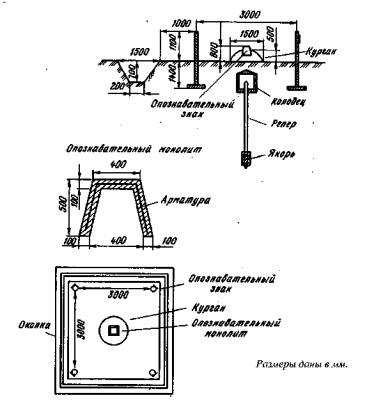

Размеры даны в мм.

Рис. 1. Вековые реперы для скальных грунтов:

а - тип 173к; б - тип 174к

6.6.3. Призалегании скалы на глубине от 120 до 500 см закладывают вековой репер типа 174к(рис. 1,б), который состоит из пилона (гранит или высококачественный бетон) сформой параллелепипеда и поперечным сечением 35×35 см, бетонной плиты(якоря) размерами 100×100×40 см и колодца диаметром более 100 см. Вверхнюю часть пилона на расстоянии 20 см цементируют две марки (горизонтальнуюи вертикальную). Верхний конец пилона располагают на глубине 100 см отповерхности земли. Бетонную плиту изготавливают на месте установки репера и цементируютв нее третью марку. До засыпки котлована грунтом и установки колодца измеряютпревышения между всеми марками с точностью до 1 мм. Репер в колодце засыпаютгравием, а на расстоянии 100-150 м от него устанавливают фундаментальный реперсо спутником.

Размеры даны в мм.

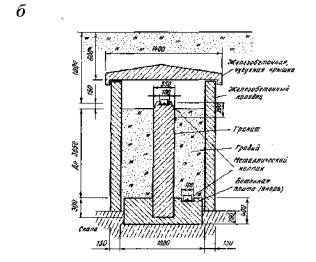

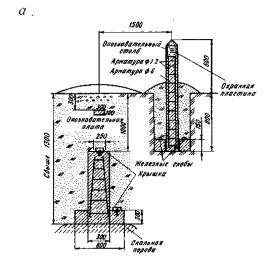

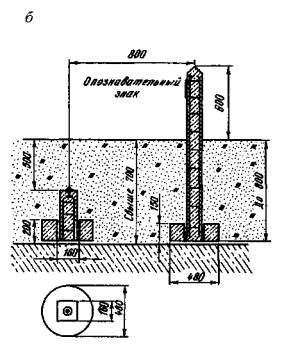

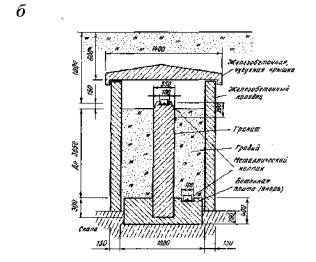

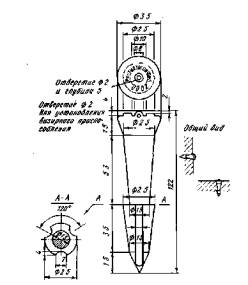

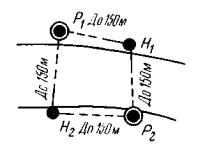

Рис. 2. Вековойтрубчатый репер. Тип 175к

6.6.4. Вековойтрубчатый репер типа 175к (рис. 2) закладывают при залегании несжимаемых породна глубине более 500 см. Репер закладывают в скважину диаметром -25 см. Онсостоит из металлической трубы диаметром 8-15 см с толщиной стенок не менее 1см, заглубленной в несжимаемые породы на 120 см. Реперная труба заканчиваетсястальным наконечником длиной не менее 250 см с тремя якорными дисками. Репернаятруба при помощи залитого в скважину бетона скрепляется с несжимаемымипородами. Реперная труба находится в защитной трубе диаметром 16-23 см столщиной стенок не менее 1 см. В нижней части реперная и защитная трубыразделены сальником и битумом, в верхней - резиновой диафрагмой и битумом. На верхнемконце реперной трубы на расстоянии 20 см друг от друга укрепляют две марки измало окисляющегося материала (горизонтальную и вертикальную). Верхний конецрепера располагают на глубине 100 см от поверхности земли. Рядом с вековымрепером на расстоянии 100 - 150 м закладывают фундаментальный репер соспутником.

6.7. Фундаментальные реперы.

6.7.1. Фундаментальные реперы в зависимости отусловий закладки подразделяют на грунтовые репера (железобетонные,асбоцементные, трубчатые металлические) и скальные.

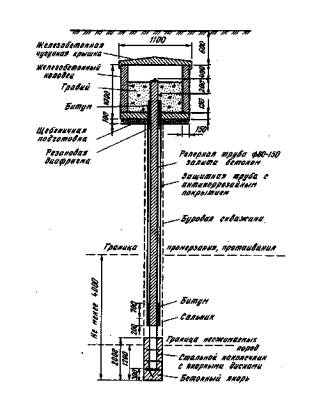

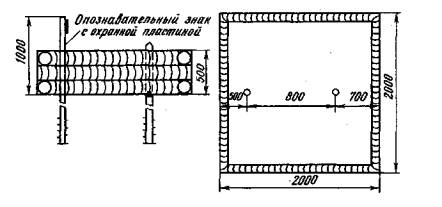

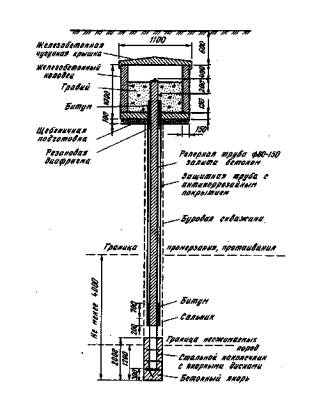

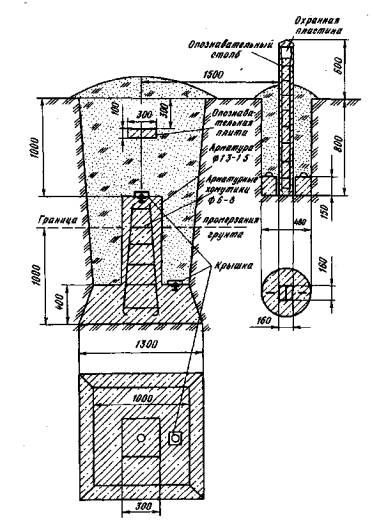

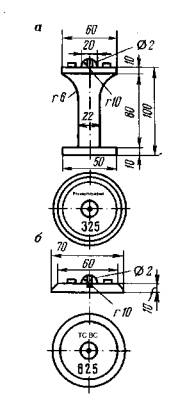

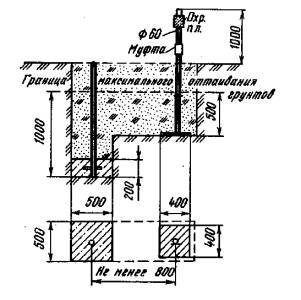

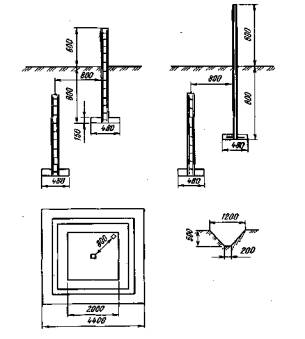

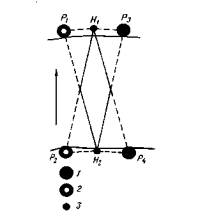

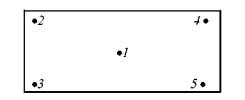

6.7.2. Фундаментальный репер типа 161 оп. знак (рис.3) для области сезонного промерзания грунтов изготавливают в котловане.Железобетонный пилон размером 30×30 см составляет единое целое с бетоннойплитой (якорем). В верхние грани пилона и плиты цементируют марки измалоокисляющегося материала (бронзы, нержавеющей стали) или чугунные марки сполусферическими вкладышами из малоокисляющегося материала.

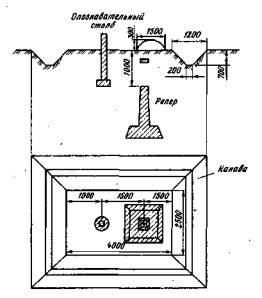

Размеры даны в мм.

Рис. 3.Фундаментальный репер для районов с сезонным промерзанием грунтов. Тип 161 оп.знак

Железобетонный пилон разрешается заменять асбоцементной трубой свнешним диаметром не менее 25 см. Внутри трубы устанавливают металлическийкаркас, и заполняют его бетоном. Для увеличения связи основания асбоцементнойтрубы с якорем на расстоянии 15-20 см от основания вставляют до заполнениятрубы бетоном два взаимно перпендикулярных стержня диаметром 1,0 - 1,5 см идлиной 60 см. Верхнюю грань бетонной плиты располагают на 60 см ниже границынаибольшего промерзания грунта, а верхнюю часть пилона - на 100 см нижеповерхности земли.

Над репером, на глубине 30 см от поверхности земли,закладывают опознавательную бетонную плиту размером 30×30×10 см.

Репер изготавливают в котловане, глубина которогосоответствует глубине расположения верхней грани плиты.

Для бетонной плиты (якоря) роют углубление в грунтеестественной плотности. Для этого на дне котлована делают четырехграннуювыемку, боковые стенки которой расширяют книзу (рис. 3). Размеры плиты свертикальными боковыми гранями 115×115×40 см.

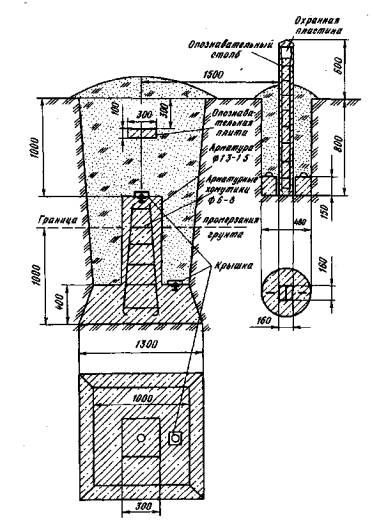

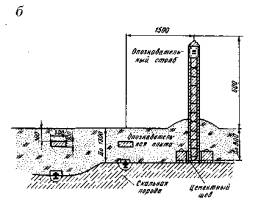

6.7.3. Фундаментальные реперы для скальных грунтовтипов 164 оп. знак и 114 оп. знак показаны на рис. 4. Если скала выходит наземную поверхность или залегает на глубине до 130 см, то в нее цементируют двемарки с разностью высот более 100 мм на расстоянии более 500 см друг от друга.В случае, если марки нельзя заложить на разной высоте, то закладывают толькоодну марку, рядом с которой устанавливают бетонную плиту на цементном растворесо второй маркой. Когда скала залегает на глубине более 130 см, то на нейотливают железобетонный пилон с плитой (якорем). Размеры плиты80×80×30 см. В верхние грани пилона и плиты закладывают марки измалоокисляющегося материала. Пилон отливают такой высоты, чтобы его верхняягрань располагалась на 100 см ниже поверхности земли.

Размеры даны в мм.

Рис. 4. Фундаментальные реперы для скальных грунтов:

а - тип 164 оп. Знак; б - тип 114оп. знак

Фундаментальныескальные реперы в области многолетних мерзлых грунтов закладывают таких жетипов, как в области сезонного промерзания, но длина железобетонного пилона уних должна быть такой, чтобы его верхняя плоскость располагалась на уровнеземли. Если скала залегает на глубине до 50 см от поверхности земли, тозакладывают марку в скалу. Марка закрывается плитами разборной скалы, безпримеси грунта.

В труднодоступных районах пилон может быть замененасбоцементной трубой с внешним диаметром не менее 25 см. Труба заполняетсябетоном и надежно скрепляется с помощью металлического каркаса с армированнымякорем репера. Для изготовления репера в области многолетнемерзлых грунтовиспользуют быстросхватывающийся цемент и добавки, ускоряющие схватываниебетона.

Если в момент закладки репера поверхность скалыимеет отрицательную температуру, то перед отливкой якоря бетон и скалунагревают.

6.7.4. Превышение между основной и дополнительноймаркой фундаментального репера определяют с точностью 1 мм.

Фундаментальные грунтовые реперы для северной зоныобласти многолетнемерзлых грунтов с глубиной протаивания до 150 см подобныгрунтовым рядовым реперам, но основание репера у них располагают на 400 см нижеграницы протаивания.

Фундаментальные реперы при глубине протаивания 150см и более такие же, как и в области сезонного промерзания грунтов, но ихпилоны делают такой длины, чтобы его верхняя часть была на уровне земли.Основание репера располагают на 1 м ниже границы наибольшего протаиваниягрунта, но не менее 250 см от поверхности земли.

Железобетонный пилон репера может быть замененасбоцементной трубой с внешним диаметром не менее 25 см. При помощиметаллического каркаса трубу скрепляют с якорем репера и заполняют бетоном.

Если во время работ многолетнемерзлые грунты необнаружены, то глубину закладки репера увеличивают на 50 см, а верхний конецпилона с маркой располагают (за счет этого увеличения) на 50 см ниже поверхностиземли.

Закладывать в котлован фундаментальные металлическиетрубчатые реперы и применять металлические якоря вместо бетонных во всехрайонах страны не допускается.

Рис. 5. Грунтовойрепер.

Тип 160 оп. знак

Размеры даны в мм.

Рис.6. Грунтовой репер.

Тип 162 оп. знак

6.8. Грунтовые и стенные реперы.

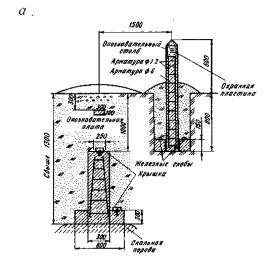

6.8.1. Грунтовые реперы типов 160 оп. знак и 162 оп.знак (рис. 5, 6) в области сезонного промерзания грунтов, как правило,закладывают в пробуренные скважины диаметром 50 см.

Грунтовый репер состоит из железобетонного пилона вформе параллелепипеда с поперечным сечением 16×16 см и бетонной плиты(якоря) диаметром 48 см, изготовляемых заранее. Разрешается применять плитыквадратного сечения размером 50×50 см. В верхнюю грань пилона должна бытьзацементирована марка (рис. 7). В середине бетонной плиты делают выемкуразмером 20×20×15 см, в которую устанавливают железобетонный пилон.Пилон может быть заменен асбоцементной трубой с внешним диаметром не менее 16см, заполненной бетоном с арматурой. В верхнюю грань трубы вставляют марку. Прииспользовании асбоцементной трубы для увеличения связи ее основания с якорем нарасстоянии 7 - 10 см от основания трубы вставляют два взаимно перпендикулярныхстержня толщиной 1,0 - 1,2 см и длиной 25 см. При установке трубы в отверстиеякоря концы стержней размещают в углах выемки.

В южной зоне области сезонного промерзания грунтаприменяют бетонные плиты (якоря) высотой 20 см, в северной - 35 см. Границамежду этими зонами проходит по линии Валуйки - Россошь - Камышин - Палласовка

6.8.2. Допускается закладка реперов в скважиныдиаметром 35 см, но в этом случае высота бетонного якоря в южной зоне должнабыть равна 50 см, в северной - 80 см.

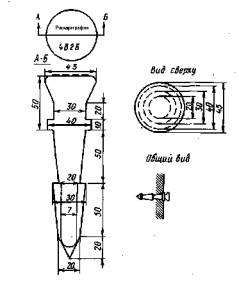

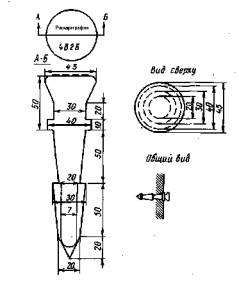

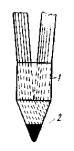

Рис.7. Типы марок для грунтовых реперов:

а - марка, закладываемая в бетон; б - марка,привариваемая к металлической трубе

Размеры даны в мм.

Рис. 8. Грунтовыйрепер для подвижных песков.

Тип 15

Верхняя граньбетонной плиты (якоря) репера нивелирования I, II, III и IV классов должна бытьна 30 см ниже глубины наибольшего промерзания грунта независимо от диаметраскважины. У всех реперов марка должна находиться на 50 см ниже поверхностиземли.

Допускается изготовление якоря путем заливки вскважину жидкого бетона. Глубина скважины та же, что и при закладкеизготовленных заблаговременно реперов. В скважины диаметром 50 см бетонзаливают соответственно на 20 или 30 см, а в скважины диаметром 35 см - 30 или70 см. В бетонный раствор вставляют пилон или асбоцементную трубу. Длина пилонаили трубы должна быть такой, чтобы марка приходилась на расстоянии 50 см отповерхности земли. Засыпать скважины грунтом, не дожидаясь схватывания бетонаякоря, можно при условии засыпки на жидкий бетон слоя песка (разрыхленногогрунта) толщиной не менее 10 см.

6.8.3. Разрешается заменять железобетонные пилоныметаллическими трубами диаметром 6 см с толщиной стенок не менее 0,3 см илиотрезком рельса (рис. 6). В этомслучае бетонную плиту (якорь) и трубу (рельс) скрепляют между собой на местеизготовления репера. Металлическая труба должна иметь четыре штыря, выступающиеиз нее на 10 см.

6.8.4. При закладке реперов на дно скважины иликотлована под основание плиты наливают слой цементного раствора толщиной неменее 3 см. Запрещается закладывать реперы в котлован (скважину) с разрыхленнымили подсыпанным на дно грунтом.

6.8.5. Железобетонные реперы, закладываемые вагрессивных грунтах, изготавливают из плотного бетона.

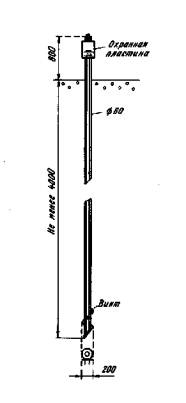

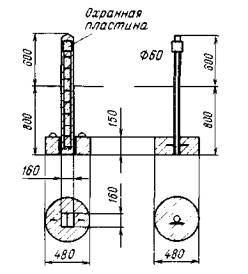

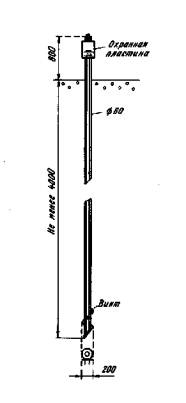

6.8.6. В районах подвижных песков применяют реперытипа 15 (рис. 8), закладываемые завинчиванием в грунт на глубину не менее 400см. Репер состоит из оцинкованной трубы, верхний конец которой с маркойрасполагают на 80 см выше поверхности земли. К трубе крепят охранную пластину.Рыть канавы в этом случае запрещается.

6.8.7. На заболоченных территориях линиинивелирования закрепляют грунтовыми трубчатыми реперами, используя трубыдиаметром 6 см с толщиной стенок не менее 0,3 см. К нижнему концу трубыприваривают винтовой якорь диаметром не менее 15 см или буровой спиральныйнаконечник (шнек, змеевик) диаметром не менее 10 см и длиной не менее 50 см.Трубу завинчивают на такую глубину, чтобы винтовой якорь вошел в подстилающуюводонасыщенный слой плотную породу не менее чем на 150 см, но во всех случаяхглубина закладки репера не должна быть меньше глубины наибольшего промерзаниягрунта плюс 100 см.

При наличии механизмов ударно-вибрационного действияна заболоченных территориях можно закладывать реперы, состоящие из несколькихсвинченных друг с другом буровых штанг или труб диаметром 4-6 см с толщиной стенокне менее 0,3 см. К нижнему концу такого репера приваривают металлический конус.Штанги (трубу) забивают в грунт на такую глубину, чтобы конус вошел вподстилающую водонасыщенный слой породу не менее чем на 300 см.

Верхний конец штанги (трубы), к которому привариваютмарку, располагают на 30 см ниже поверхности земли.

Момент вхождения винтового якоря (спиральногонаконечника или конуса) в плотную подстилающую водонасыщенный слой породуопределяют по резкому замедлению скорости погружения репера в грунт.

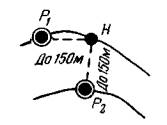

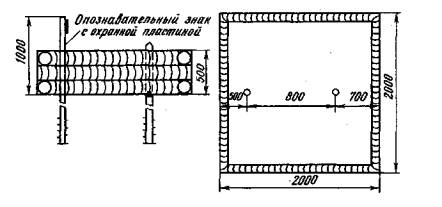

Вокруг репера сооружают деревянный сруб размером200×200 см и высотой 50 см, заполняемый торфом или минеральным грунтом. Всрубе устанавливают металлический опознавательный столб длиной 100 см сохранной пластиной.

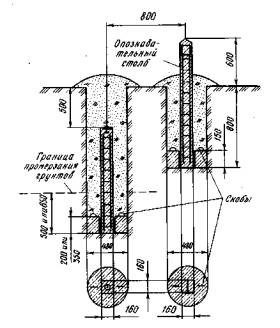

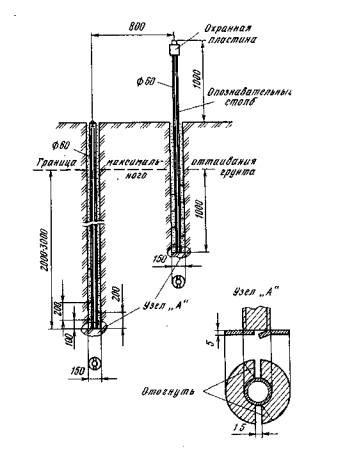

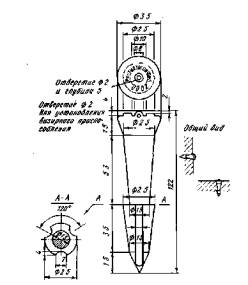

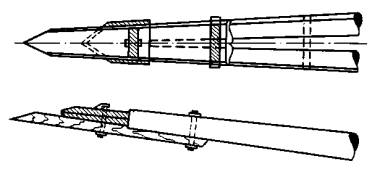

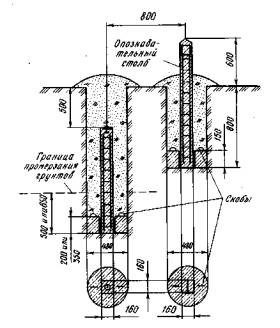

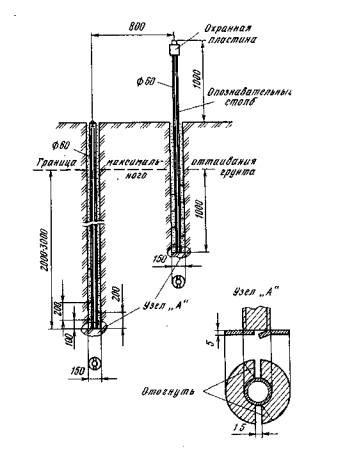

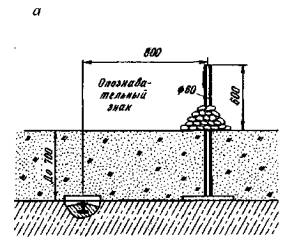

6.8.8. В северной и средней зоне областимноголетнемерзлых грунтов закладывают в пробуренные или протаянные скважинытрубчатые металлические реперы типа 150 (рис. 9). В качестве репера используютметаллические трубы. Диаметр трубы 6 см толщина стенок трубы не менее 0,3 см. Кверхнему концу трубы приваривают марку, а к нижнему - многодисковый якорь,состоящий из металлического диска и восьми полу дисков толщиной 0,5-0,6 см идиаметром 15 см.

Размеры даны в мм.

Рис.9. Грунтовой репер для области многолетней мерзлоты. Тип 150 оп. знак

Для лучшего ввинчивания (вдавливания) трубы в грунтметаллический диск имеет лопасти. Трубу бетоном не заполняют. На наружнуюповерхность трубы наносят антикоррозийное покрытие и антипучинистое, а навнутреннюю только антикоррозийное.

При глубине протаивания грунта до 125 см основаниерепера располагают на 200 см ниже границы протаивания. Если глубина протаивания125 см и более, то основание репера должно находиться на 300 см ниже границыпротаивания.

При наличии в грунте каменистых включений,затрудняющих бурение и протаивание скважин, трубчатые реперы типа 165 оп. знак(рис. 10) закладывают в котлованы. Вместо многодискового делают бетонный якорьдиаметром 48 см и высотой 20 см. Основание бетонного якоря располагают на 100см ниже границы наибольшего протаивания грунта.

У всех реперов в области многолетнемерзлых грунтовверхний конец трубы с приваренной маркой располагают на уровне поверхностиземли.

Размеры даны в мм.

Рис.10. Грунтовой репер для области многолетней мерзлоты.

Тип 165 оп. знак

В южной зонеобласти многолетнемерзлых грунтов, граница проходит по линии Воркута - НовыйПорт - Хантайка - Сунтар - Олекминск - Алдан - Аян, закладывают толькотрубчатые реперы бетонными якорями. Если во время работ многолетнемерзлыегрунты не обнаружены, то глубину закладки репера увеличивают на 50 см и верхнийконец трубы с маркой располагают (за счет этого увеличения) на 50 см нижеповерхности земли.

Применять в южной зоне области многолетнемерзлыхгрунтов металлические якоря вместо бетонных якорей запрещается.

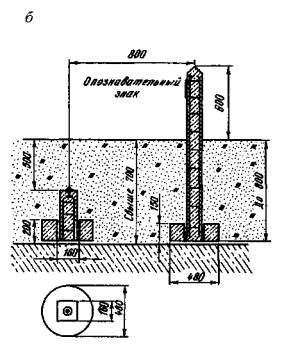

6.8.9. В скалу, находящуюся на поверхности илизалегающую на глубине до 70 см, закладывают грунтовый репер типа 9 оп.знак(рис. 11), который состоит из марки на цементном растворе. В 100 см от репераустанавливают железобетонный или трубчатый опознавательный столб с охраннойпластиной. Опознавательный столб укрепляют в скале цементным раствором, наносятантикоррозийное покрытие и окрашивают. Вокруг опознавательного столба и надрепером, если он находится на земной поверхности, выкладывают тур из камнейвысотой 50 см и диаметром до 1 м. Если скала залегает на некоторой глубине, томарку закрывают породой, а затем выкладывают тур.

Если скала залегает на глубине более 70 см, топрименяют репер типа 176 оп. знак (рис. 11). На скале устанавливаютжелезобетонный пилон с плитой (якорем). Пилон отливают такой высоты, чтобы еговерхняя грань находилась на 50 см ниже поверхности земли.

В области многолетнемерзлых грунтов разрешаетсявместо железобетонного скального репера закладывать трубчатый репер с бетоннымякорем.

Размеры даны в мм.

Рис. 11. Грунтовыерепера для скальных грунтов:

а - тип 9 оп. знак; б- тип 176 оп. знак

6.8.10. Если вблизи репера на расстоянии до 50 мимеется отвесная скала, то на ней масляной краской ярких цветов рисуюттреугольник со сторонами 100 см, внутри которого указывают номер репера вначальные буквы организации, выполнявшей работы.

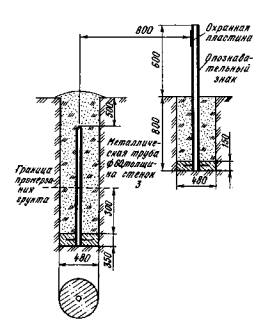

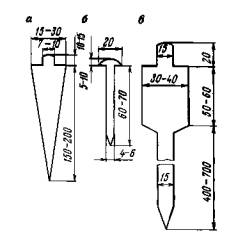

Рис. 12. Стеннойрепер для линий нивелирования I и IIклассов. Тип 143

Размеры даны в мм.

Рис. 13. Стеннойрепер для линий нивелирования III и IVклассов. Тип 143

6.8.11. В стены искусственных сооружений, зданий ивертикальную поверхность скалы закладывают стенные реперы типа 143 (рис. 12,13).

6.8.12. При изготовлении стенного репера и марок (рис. 7, 12, 13) назнаках отливают начальные буквы названия организации, выполнявшейнивелирование, и номер репера.

6.8.13. Стенной репер, показанный на рис. 12,закладывают на линиях нивелирования I и II классов, а приведенный на рис. 13-налиниях нивелирования III и IV классов.

6.9. Наружное оформление реперов.

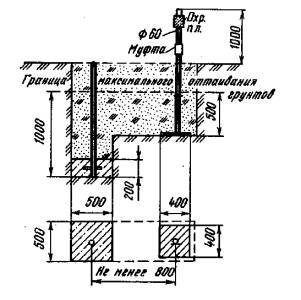

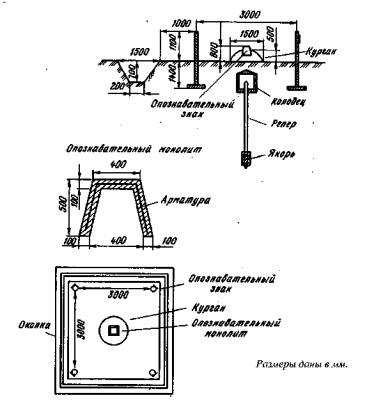

6.9.1. Наружное оформление векового репера состоитиз железобетонного колодца с защитной крышкой и запором; кургана, сложенного изкамней; указательного монолита и ограждения из четырех отрезков рельс (железобетонныхстолбов сечением 20×20 см) с якорями, закладываемыми на глубину 140 см ивыступающими над поверхностью земли на 110 см (рис. 14). Допускается применятьи другое внешнее оформление, обеспечивающее надежную сохранность вековогорепера.

Рис. 14. Внешнееоформление вековых реперов

6.9.2. Оформление фундаментального репера в областисезонного промерзания грунта состоит из канавы прямоугольной формы (рис. 15) ижелезобетонного опознавательного столба (рис. 16) с охранной пластиной (рис. 17) толщиной не менее 0,8 мм.Пластина должна быть обращена в сторону репера. Над репером делают курганвысотой 30 см диаметром 150 см. Выступающую над землей часть опознавательногостолба окрашивают масляной краской ярких цветов. Сечение канавы по нижнемуоснованию 20 см, по верхнему - 120 см, глубина - 70 см. Черной краскойподписывают на опознавательном столбе название организации и номер репера(например, Роскартография, 1274).

Рис. 15. Внешнее оформление фундаментальных реперов в области сезонногопромерзания грунтов

Размеры даны в мм.

Рис. 16. Опознавательные столбы для области сезонного промерзаниягрунтов

Размеры даны в мм.

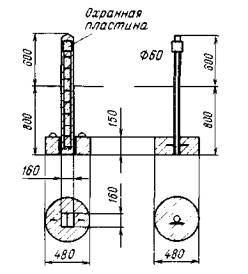

Рис.17. Охранная пластина

Над скальным фундаментальным репером выкладываюткурган из камней 150×150 см высотой 70 см. Основание опознавательногостолба цементируют со скалой или в скальной породе.

В области многолетнемерзлых грунтов наружноеоформление фундаментальных реперов такое же, как у грунтовых реперов, но взалесенных районах ставят трубчатый металлический опознавательный столб (рис.9 и 10),и радиусе 100-150 м от репера на деревьях на высоте 150-250 см делают десятьотметок яркой краской, которые должны смотреть в сторону репера.

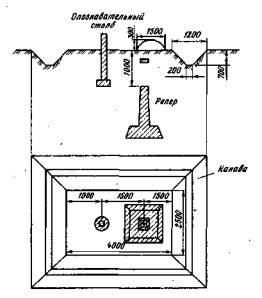

6.9.3. Наружным оформлением грунтового репера (рис.18) являются канава и опознавательный столб в виде железобетонного пилона сплитой (якорем), устанавливаемого в 80 см от репера. В залесенных районахразрешается устанавливать деревянные опознавательные столбы. Размер нижнегооснования канавы 20см, верхнего-120см, глубина-50см, длина - 1280 см. Надрепером насыпают курган высотой 30 см диаметром 100 см. Длина пилона, имеющегов верхней части скосы на две грани, 140см, а поперечное сечение 16×16 см.Диаметр плиты 48 см, толщина 15 см (рис. 16). Соединение пилона с плитой такоеже, как у репера. Основание плиты располагают на 80 см ниже поверхности земли.При использовании якоря диаметром 34 см его высоту увеличивают до 25 см, аглубину закладки до 90 см.

К опознавательному столбу надежно прикрепляют (приотливке пилона) охранную пластину (рис. 17). Надпись на пластине отливают,штампуют или наносят методом кернения.

При установке опознавательного столба охраннаяпластина должна быть обращена в сторону репера.

Выступающую над поверхностью земли частьопознавательного столба окрашивают масляной краской ярких цветов (красной,оранжевой, желтой). Черной краской на столбе указывают номер репера и названиеорганизации, заложившей его. Опознавательный столб может быть трубчатым. Кверхней части трубы приваривают металлическую пластину, к которой на болтахприкрепляют охранную пластину. Трубу поверх антикоррозийного покрытия красят впределах выступающей части масляной краской яркого цвета. На обратной сторонепластины надписывают черной краской номер репера и начальные буквы организации,заложившей его. К верхнему концу трубы приваривают заглушку. Нижний конец трубыдолжен иметь бетонный (металлический) якорь диаметром 48 см и толщиной 15 (0,5)см, заглубляемый в грунт на 100 см. При использовании якоря диаметром 34 см еговысоту увеличивают до 25 см, а глубину закладки до 90 см. Верхняя часть трубчатогоопознавательного столба должна располагаться на 100 см выше поверхности земли.

6.9.4. В залесенных районах области многолетнеймерзлоты, а также на заболоченных территориях области сезонного промерзаниягрунтов над грунтовым репером сооружают сруб из бревен размерами 200×200см, высотой 50 см (рис. 19).

Сруб заполняютгрунтом и мхом, которые берут не ближе 15 м от репера. В срубе над реперомустанавливают деревянный столб длиной 70 см, а рядом металлическийопознавательный столб, в радиусе 100-150м от репера на деревьях на высоте150-250 см делают десять отметок яркой краской.

В тундре над репером сооружают из земли и мха курганразмерами 200×200 см, высотой 50 см. Курган покрывают слоем дерна. Надрепером устанавливают деревянный столб длиной 70 см, а рядом опознавательныйстолб. Землю, мох и дерн берут не ближе 15 м от репера.

Размеры даны в мм.

Рис. 19. Внешнееоформление реперов в области многолетней мерзлоты

В области многолетней мерзлоты в зависимости оттого, как закладывают репер, бурением (протаиванием) или в котлован,опознавательный металлический столб устанавливают на расстоянии 100 или 70 смот репера (рис.9 и 10).Нижний конец трубы должен иметь якорь, который заглубляют в многолетнемерзлыйгрунт не менее чем на 50 см. Верхнюю часть опознавательного знака располагаютна 100 см выше поверхности земли и окрашивают масляной краской ярких цветов.

6.10. Для рытья котлованов, бурения скважин,забивания свай и завинчивания труб можно применять различные механизмы (приложение8).

6.11. Документация, составляемая по окончании работпо закладке реперов:

отчет с пояснительной запиской; журналы закладкиреперов;

список заложенных реперов и схему их расположения(на карте наиболее крупного масштаба);

акты сдачи реперов под наблюдение за сохранностью;

фотографии зданий и скал, в которые заложены стенныереперы;

карты масштаба 1:25 000 и крупнее, аэроснимки, накоторых показаны местонахождения заложенных и обследованных реперов, абрисы.Масштаб абриса выбирают с таким расчетом, чтобы на нем поместились ближайшиеориентиры, указанные в описании местоположения репера. Абрисы составляютглазомерно, по картам, аэрофотоснимкам в обычных условных топографическихзнаках, горизонтали на них рисуют условно, лишь для показа характера рельефа.

В отдельном документе приводятся схемы определения иматериалы наблюдений по инструментальному определению координатфундаментальных, вековых и рядовых реперов и список координат реперов по линиямнивелирования.

Координаты вековых и фундаментальных реперов,определенные инструментальными методами, приводятся с ошибкой не более 1,0 м,рядовых реперов и марок с ошибкой не более 10 м.

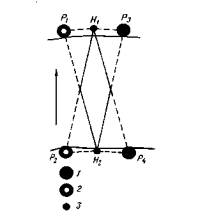

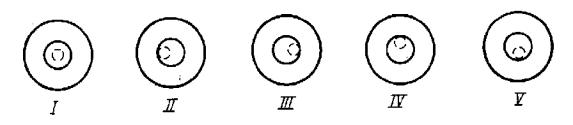

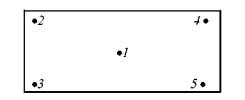

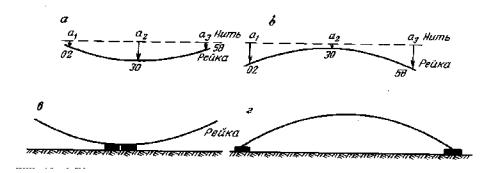

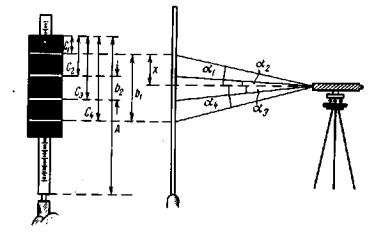

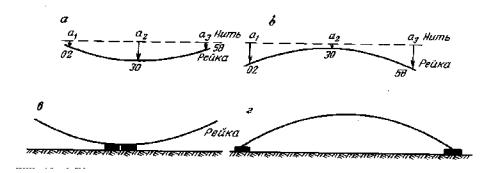

7.1. Нивелирование I класса производят в прямом иобратном направлениях по двум парам костылей (кольев), образующих две отдельныелинии: правую, соответствующую ходу по правым костылям, и левую - по левымкостылям. Наблюдения на станциях выполняют способом «совмещения».

7.2. Нивелирование I класса выполняют нивелирами сплоскопараллельной пластинкой, контактным уровнем или компенсатором,удовлетворяющими требованиям, указанным в разделе 21.

Изображение концов пузырька контактного уровнядолжно передаваться в поле зрения трубы.

При нивелировании I класса применяются нивелирыН-05, Hl, Ni-004, Ni 002 и другиетипы нивелиров, прошедшие сертификацию на соответствие требованиям настоящейинструкции.

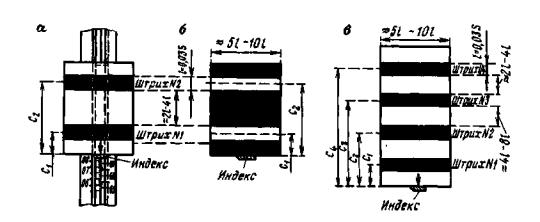

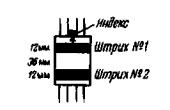

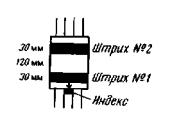

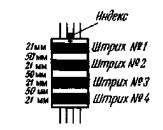

7.3. Применяются штриховые инварные рейки, наинварной полосе которых должны быть нанесены две шкалы, смещенные однаотносительно другой. Расстояние между осями штрихов 5 мм. Ошибки метровыхинтервалов и всей шкалы не должны превышать 0,10 мм. В горных районах работаютинварными рейками с термодатчиками, ошибки метровых интервалов и всей шкалы вэтом случае не должны превышать 0,05 мм.

Рейки должны быть снабжены круглыми уровнями с ценойделения 10 - 12'/2 мм, натяжение инварных полос - 20+1 кг. У реек желательноопределить термические коэффициенты.

В случае привязки к стенным маркам применяютподвесную рейку с такими же шкалами, как и на основных рейках. Нуль наподвесной рейке должен быть совмещен с центром отверстия для штифта, на которыйподвешивают рейку к стенной марке.

7.4. При нивелировании в прямом направлении(прямой ход) порядок наблюдений на станции по правой линии следующий.

| Нечетная станция | Четная станция |

| 1. Отсчет по основной шкале задней рейки | 1. Отсчет по основной шкале передней рейки |

| 2. Отсчет по основной шкале передней рейки | 2. Отсчет по основной шкале задней рейки |

| 3. Отсчет по дополнительной шкале передней рейки | 3. Отсчет по дополнительной шкале задней рейки |

| 4. Отсчет по дополнительной шкале задней рейки | 4. Отсчет по дополнительной шкале передней рейки |

По левой линии на нечетной и четной станцияхотсчеты выполняются в том же порядке, что и по правой.

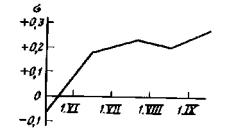

При нивелировании в обратном направлении (обратныйход) на нечетных станциях наблюдения начинают с передней рейки, а на четных-сзадней.