МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ

И МАРКШЕЙДЕРСКИМ

РАБОТАМ

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ

ВСН 160-69

Минтрансстрой

Утверждена

заместителем министра транспортного строительства

8 сентября 1969 г. и введена в действие с 1 апреля 1970 г.

ОРГТРАНССТРОЙ

МОСКВА 1970

Инструкцию

разработали и составили: В.Г. Афанасьев, Б.И. Гойдышев, И.Ф. Демьянчик, В.А.

Жилкин, В.Л. Калашников, М.М. Сандер, Е.Н. Соколов.

«Инструкция

по геодезическим и маркшейдерским работам при строительстве транспортных

тоннелей» составлена на основании опыта производства

геодезическо-маркшейдерских работ при строительстве Московского,

Ленинградского, Киевского, Тбилисского и Бакинского метрополитенов,

железнодорожных, автомобильных, гидротехнических тоннелей, при строительстве

других подземных сооружений, выполняемых Главным управлением строительства

тоннелей и метрополитенов Минтрансстроя, Гидроспецстроем, Министерством

энергетики и электрификации СССР. При составлении «Инструкции» использованы:

«Техническая инструкция по производству геодезическо-маркшейдерских работ при

строительстве метрополитенов и тоннелей», издания 1956 года; «Строительные

нормы и правила»; СНиП II-Д.3-62;

СНиП III-Б.8-68; «Временные технические условия производства тоннельных работ»,

Минтрансстрой, издания 1955 г.

В

«Инструкции» изложены основные технические условия, приемы и допуски при

выполнении геодезическо-маркшейдерских работ и разбивок при строительстве

тоннелей и метрополитенов.

Авторы

выражают глубокую благодарность главным и участковым маркшейдерам

Главтоннельметростроя за ценные и полезные замечания при подготовке рукописи к

изданию, позволившие улучшить содержание настоящей инструкции. Особую

благодарность авторский коллектив выносит доктору техн. наук профессору

Черемисину М.С.

Начальник

Геодезическо-маркшейдерского управления Главтоннельметростроя В. Афанасьев

|

Министерство

транспортного строительства

|

Ведомственные строительные нормы*

|

ВСН 160-69

|

|

Инструкция по геодезическим и маркшейдерским

работам при строительстве транспортных тоннелей

|

Взамен Технической инструкции по производству

геодезическо-маркшейдерских работ при строительстве метрополитенов и тоннелей

ТИ-Т12-56

|

§ 1. «Инструкция по геодезическим и маркшейдерским

работам при строительстве транспортных тоннелей» является обязательной при

строительстве метрополитенов, железнодорожных, автодорожных тоннелей и других

подземных сооружений, выполняемых организациями и ведомствами Министерства

транспортного строительства.

§ 2. Задачей геодезическо-маркшейдерской службы при

строительстве подземных сооружений является перенесение проекта комплекса

сооружений в натуру, обеспечение сбоек тоннелей, строгое соблюдение

установленных габаритов, ведение по трассе щитов и эректоров, точное сопряжение

всех конструктивных элементов и подземных транспортных узлов как в пределах

каждой сооружаемой линии (радиус, диаметр), так и между разными очередями

строительства.

§ 3.

Геодезическо-маркшейдерская служба обеспечивает возможность строительства

тоннелей и других подземных сооружений одновременно по всей трассе. Отдельно

сооружаемые участки трассы (станции, перегоны, камеры съездов, эскалаторные,

наклонные тоннели и пересадочные узлы) должны быть точно сопряжены друг с

другом и составить в натуре единое инженерное сооружение, предусмотренное

проектом.

|

Внесены

Геодезическо-маркшейдерским управлением

Главтоннельметростроя

|

Утверждены

зам. министра транспортного строительства

8 сентября 1969 г.

|

Срок введения -

1 апреля 1970 г.

|

§ 4.

Проектная организация создает наземную геодезическую основу для перенесения

проекта в натуру, обеспечивающую требуемую точность сбоек встречных выработок.

§ 5. Основные разбивочные работы, связанные с

перенесением проекта подземных сооружений в натуру, производятся от пунктов

подземной маркшейдерской основы, создаваемой маркшейдерской службой

строительной организации.

§ 6. В процессе строительства производятся подробные

съемки, имеющие назначение:

а)

графическое отображение хода строительных работ на всем его протяжении;

б)

контрольный учет объемов основных строительных работ (к основным работам

относятся: грунт-порода, бетон, железобетон, укладка тюбингов, блоков,

расчеканка, железобетонная рубашка);

в)

составление исполнительных чертежей на готовые сооружения, необходимые

при эксплуатации и проектировании новых линий метрополитена и тоннелей.

§ 7. Во время производства горностроительных работ

маркшейдерская служба производит наблюдения за осадками сооружений на

поверхности и в подземных выработках.

§ 8. Геодезическо-маркшейдерские разбивки на

строительных объектах выполняются только на основании рабочих чертежей,

составленных проектной организацией и имеющих подпись главного инженера

строящей организации, разрешающую производство работ.

§ 9. Вычисления и детальные расчеты, необходимые для

разбивки, производятся работниками маркшейдерских отделов строительств «в две

руки» независимо друг от друга.

Перенесение

в натуру разбивочных схем производится только после записи их в маркшейдерскую

книгу.

Маркшейдерская

книга (пронумерованная и заверенная главным маркшейдером строительства) ведется

на каждом строительном участке работниками маркшейдерской службы. В книгу

заносятся ежесменные задания и данные об их выполнении.

§ 10. Геодезические работы, не предусмотренные настоящей

технической инструкцией, выполняются в соответствии с требованиями действующих

инструкций ГУГК.

§ 11. Основные разбивки в натуре закрепляются

соответствующими маркшейдерскими знаками (схемы же разбивок заносятся в журнал

горных работ строительного объекта).

§ 12. Полевые и камеральные геодезические документы

(маркшейдерские книги, полевые журналы, схемы, абрисы и др.) сохраняются до

сдачи сооружений в эксплуатацию.

§ 13. Геодезическо-маркшейдерская служба производит

составление, вычерчивание и оформление исполнительных чертежей на все

законченные подземные сооружения, подлежащие представлению Правительственной

комиссии с последующей передачей их эксплуатирующей организации.

§ 14. Для обеспечения выполнения технических условий

сооружения тоннелей и метрополитенов и в силу специфических особенностей

геодезическо-маркшейдерская служба имеет свое специальное «Положение» (глава 26).

§ 15. В инструкции изложены основные технические условия

и допуски при выполнении геодезическо-маркшейдерских работ и разбивок на

строительстве тоннелей и других подземных сооружений.

1.01. При строительстве тоннелей значительной

протяженности или подземных сооружений, располагающихся на большой площади,

обязательно наличие триангуляции или полигонометрии, ее заменяющей.

Городские

триангуляционные сети используются для построения триангуляционных цепей или

ходов полигонометрии взамен триангуляции, обеспечивающих сооружение отдельных

линий метрополитена. При отсутствии в городе триангуляции последняя создается с

учетом дальнейшего ее развития для строительства перспективных линий

метрополитена.

1.02. При построении цепи треугольников, обеспечивающей

сооружение данной линии метрополитена, как правило, используются знаки

городской триангуляции. Сгущение производится с расчетом обеспечения трассы

пунктами не реже чем через 3 км.

Не

рекомендуется располагать пункты в пределах зоны возможной деформации, а также

в удалении от трассы более 2 км.

1.03. Для тоннелей небольшой протяженности и подземных

сооружений, располагающихся на незначительной площади, возможно создание

планового обоснования в виде основной полигонометрии или аналитической сети.

1.04. Для обеспечения требуемой точности сбоек встречных

тоннелей и правильной организации основных геодезических работ в каждой цепи

триангуляции или в ходе полигонометрии взамен триангуляции рекомендуется

подсчитать среднюю квадратическую

ошибку взаимного определения конечных точек. Она не должна превышать допусков,

приведенных в табл. 1-1.

Таблица 1-1

|

Условия построения

геодезической основы

|

Формулы подсчетов допусков

|

|

Тоннели сооружаются через

порталы или штольни:

|

|

|

без последующего сгущения ходами основной полигонометрии

|

|

|

при последующем сгущении

|

|

|

Тоннели сооружаются через

стволы:

|

|

|

без последующего сгущения ходами основной полигонометрии

|

|

|

при последующем сгущении

|

|

В указанных формулах:

D

- величина допустимого отклонения рабочей оси тоннеля от окончательной оси,

определяемой после сбойки встречных тоннелей;

L - длина сооружаемого тоннеля;

l - среднее расстояние между смежными стволами, порталами,

штольнями.

При

создании триангуляции, обеспечивающей строительство тоннелей, для которых

предельная ошибка сбойки определяется допуском 10 см, руководствуются

требованиями табл. 1-2.

Для

подземных сооружений, располагающихся на большой площади, при определении

разряда триангуляции следует исходить из длины наибольшего по протяженности

тоннеля, входящего в общий комплекс.

Таблица 1-2

|

Общая длина тоннеля L

|

Разряд триангуляции

|

Длина сторон триангуляции в км

|

Средняя квадратическая ошибка измеренного угла,

подсчитанная по невязкам в треугольниках

|

Допустимая невязка треугольника

|

Относительная ошибка измерения длины базиса

|

Средняя относительная ошибка выходной стороны

|

Допустимое увеличение базисной сети ромбического вида

|

Относительная ошибка определения длины наиболее слабой

стороны сети

|

Средняя ошибка дирекционного угла наиболее слабой

стороны сети

|

|

Более 8 км

|

I

|

4 - 10

|

± 0²,7

|

± 3²

|

1 : 800000

|

1 : 400000

|

2,5

|

1 : 200000

|

± 1²,5

|

|

От 5 до 8 км

|

II

|

2 - 7

|

± 1²,0

|

± 4²

|

1 : 500000

|

1 : 300000

|

2,5

|

1 : 150000

|

± 2²,0

|

|

От 2 до 5 км

|

III

|

1,5 - 5

|

± 1²,5

|

± 6²

|

1 : 400000

|

1 : 200000

|

3

|

1 : 120000

|

± 3²,0

|

|

От 1 до 2 км

|

IV

|

1 - 3

|

± 2²,0

|

± 8²

|

1 : 300000

|

1 : 150000

|

3

|

1 : 70000

|

± 4²,0

|

Примечание. В таблице длина L

учитывает случай сооружения тоннеля из двух крайних его точек. При наличии

промежуточных стволов или штолен необходимо определять величину Lэкв по формуле:

где L

- общая длина тоннеля;

l

- среднее расстояние между смежными точками открытия фронта тоннельных работ.

Б.

Составление проекта, рекогносцировка и закрепление знаков

1.05. Проект триангуляции составляется на плане или

карте крупного масштаба, на которых должны быть показаны: проектируемая трасса,

места расположения стволов, порталов, боковых штреков-штолен и все имеющиеся

пункты ранее выполненных триангуляций.

При

отсутствии картографических материалов необходимого масштаба проект

составляется в процессе производства рекогносцировки на местности.

1.06. Для решения вопроса об использовании сторон

имеющихся триангуляций в качестве базисов производится исследование точности

определения длин этих сторон. Если результаты исследования не удовлетворяют

требованиям табл. 1-2, намечается измерение самостоятельных базисов.

Расчет частоты базисов в проектируемой цепи производится в соответствии с

требованиями табл. 1-1 и 1-2.

Во всех

случаях следует стремиться к измерению непосредственно сторон триангуляционной

цепи.

Одновременно

с выбором базиса намечаются места закрепления знаков полевого компаратора,

используемого при строительстве для компарирования мерных приборов.

1.07. Выбор исходных дирекционных углов сторон и

координат пунктов городской или государственной триангуляции должен

основываться на детальном изучении материалов этих триангуляций. Не могут быть

использованы в качестве исходных пункты, определенные вставками в основную

сеть.

1.08. Триангуляционные цепи должны представлять собою

системы треугольников, близких по форме к равносторонним (желательно с

диагональными направлениями). В треугольниках, не подкреплённых диагональными

направлениями, связующие углы менее 40° не допускаются.

1.09. При построении триангуляции для сооружения

тоннелей рекомендуется проектировать такое расположение пунктов, которое

обеспечивало бы ориентирование каждых двух смежных стволов, штолен, порталов по

одной и той же стороне триангуляции.

1.10. При производстве работ для сооружения тоннелей

значительной длины в горной местности и в сложных геологических условиях

принимаются необходимые меры для исключения возможных влияний уклонений отвесных

линий на точность триангуляции.

1.11. Удаление линий визирования от любых боковых

предметов должно быть не менее 1 м, а по высоте, от крыш зданий или

поверхности земли - не менее 2 м. Следует избегать прохождения визирных

лучей вблизи дымящих заводских труб и вытяжных труб на крышах домов.

1.12. При выборе мест закрепления триангуляционных знаков на крышах зданий необходимо учитывать как

удобство пользования пунктом и безопасность подхода к нему, так и

конструктивные качества той части здания, на которой намечается устройство

триангуляционной надстройки.

1.13. При рекогносцировке знаков на незастроенной

территории необходимо учитывать гидрогеологию грунтов и ситуационные условия.

Знаки нельзя располагать вблизи линий электропередач, связи и т.д. Триангуляционные

центры, как правило, должны располагаться в устойчивых, неоползневых и не

подвергающихся выпучиванию грунтах.

1.14. Основным типом знака для незастроенных территорий

следует считать такой, при котором измерения производятся со штатива, столба

или при небольших поднятиях инструмента над землей.

1.15. Все включаемые в триангуляционную цепь знаки

старых триангуляций должны детально обследоваться для определения возможности

их использования.

1.16. При выборе мест для закрепления триангуляционных знаков

должна быть предусмотрена возможность удобных и надежных примыканий к ним

полигонометрических ходов. Особое внимание должно быть обращено на обеспечение

видимости с пунктов триангуляции на стволы, порталы, боковые штреки-штольни и

другие точки открытия фронта тоннельных работ; выполнение данного условия не

должно снижать жесткости построения триангуляционной цепи.

При

выборе места закрепления необходимо произвести соответствующие согласования с

представителями организации, которой принадлежит данное здание.

1.17. При производстве рекогносцировки ведется журнал, в

котором отображаются все данные, характеризующие условия закрепления и

последующего пользования знаками, а также условия видимости по всем намеченным

к наблюдению направлениям.

В журнале

должно быть дано полное описание всех строительных работ, перечень необходимых

материалов, описание подъезда или подхода к пункту, указания о порядке доступа

на крыши зданий.

1.18. В результате рекогносцировки составляется схема

триангуляции с указанием примерных величин углов в фигурах, а также сторон,

которые должны быть измерены в качестве базисов триангуляции.

1.19. Закрепление пунктов производится по правилам,

принятым для городских триангуляций. Возможно закрепление пункта

непосредственно в бетонном перекрытии крыши.

1.20. По окончании закрепления знака должна быть сделана

его зарисовка, к которой прикладывается описание безопасного подхода к знаку и

условия пользования им (выбираемые из рекогносцировочного журнала).

Все

закрепленные знаки должны быть сданы по акту под наблюдение за сохранностью

представителям соответствующих организаций.

1.21. Измерение базисов производится по правилам,

принятым для соответствующих разрядов городских триангуляций. Попутно с

измерением базиса определяется точная длина полевого компаратора. Проволоки,

участвующие в измерении базисов, должны эталонироваться на стационарном

компараторе до и после измерения.

Образцы

журналов измерения базиса и нивелирования целиков штативов приведены в

приложениях 1-1 и 1-2.

Измерение

сторон триангуляции свето- и радиодальномерами производится в том случае, если

они обеспечивают требуемую точность.

1.22. Оценка точности собственно измерения базиса

производится по формулам табл. 1-3.

Таблица 1-3

|

Наименование средней

квадратической ошибки

|

Формула оценки

|

|

Средняя квадратическая

ошибка измерения секции одной проволокой в одном направлении

|

|

|

Средняя квадратическая

ошибка окончательного результата измерения секции

|

|

|

Средняя квадратическая

ошибка измерения всего базиса одной проволокой в одном направлении

|

|

|

Средняя квадратическая

ошибка окончательного результата измерения базиса

|

|

В указанных формулах:

d

- уклонение результата измерения секции одной проволокой в одном направлении от

среднего значения, полученного по всем измерениям;

n

- число отдельных измерений;

k

- число секций.

Г.

Угловые измерения

1.23. Для измерения углов тоннельных триангуляций

используются теодолиты двухсекундной точности и оптические теодолиты. В горной

местности, при наличии в цепи направлений со значительными углами наклона,

необходимо применять инструменты с накладным уровнем.

При

отсутствии таких теодолитов разрешается наклон вертикальной оси вращения

инструмента определять при помощи уровня на алидаде, цена деления которого не

должна превышать 15². Поправки в измеренные направления, которые

вводятся при углах наклона более 3°, вычисляются по следующей формуле

где r - цена деления уровня;

n - число делений уровня, характеризующих наклон

инструмента; n

считается положительным, если уровень во время измерений отклонялся

влево и отрицательным - вправо.

z - зенитное расстояние измеряемого направления.

1.24. Перед наблюдениями теодолит должен быть исследован

по программе, предусмотренной Инструкцией ГУГК о построении государственной геодезической

сети.

Уход за

инструментами и их поверки осуществляются по правилам, принятым для

государственных триангуляций.

1.25. В триангуляциях, создаваемых для строительства

тоннелей, с целью устранения поправок за редукцию и ошибок визирования за счет

фаз, в качестве объектов визирования используются специальные марки или штанги,

устанавливаемые непосредственно над внешними центрами знаков. Штанги

раскрашиваются шашками в белый и красный цвета. После установки штанг,

производимой по отвесу, они закрепляются проволочными растяжками.

1.26. В тоннельных триангуляциях измерение

горизонтальных углов производится способом измерения углов во всех комбинациях

и способом круговых приемов. В табл. 1-4

приводятся произведения (п × m) числа

направлений n на число

приемов m

при измерении углов во

всех комбинациях и количество приемов при измерении углов круговыми приемами.

1.27. Угловые измерения производятся по правилам,

принятым для городских и государственных триангуляций. В целях исключения

действия рена обязательно использование при наблюдениях всего интервала счетной

шкалы или барабана микроскоп-микрометра.

Таблица 1-4

|

Тип инструмента

|

Способ во всех комбинациях (п × m)

|

Способ круговых приемов

|

|

I разряд

|

II разряд

|

II разряд

|

III разряд

|

IV разряд

|

|

Т-05 (ТТ-2²/6²)

|

36-35

|

25-21

|

12

|

9

|

4

|

|

Т-1 (ОТ-02 и другие ему

равноточные инструменты)

|

48

|

32-28

|

15-12

|

12-9

|

6

|

|

Т-2 (ОТС, ТБ-1 и другие

им равноточные инструменты)

|

-

|

-

|

-

|

15-12

|

9-6

|

Пример. Наблюдения производятся оптическим теодолитом

типа Т-2 с 10-минутным интервалом лимба девятью круговыми приемами. Начальные

отсчеты на барабане будут около:

I прием 1¢ VI прием 6¢

II ² 2¢ VII ² 7¢

III ² 3¢ VIII ² 8¢

IV ² 4¢ IX ² 9¢

V ² 5¢

Образец

журнала измерения углов триангуляции приведен в приложении 1-3.

1.28. Ввиду малости сторон тоннельных триангуляций

следует добиваться высокой точности центрирования над знаками как теодолита,

так и визирных приспособлений. При наличии центрировок и редукций их элементы

определяются с погрешностями, не превышающими величин, приведенных в табл. 1-5 (для

линейных элементов е и е1) и табл. 1-6 (для

угловых элементов Q и Q1).

1.29. Угловые измерения должны производиться только в

условиях благоприятной видимости, при отчетливых изображениях.

В

отдельных случаях рекомендуется для обеспечения требуемой точности производить

ночные наблюдения с применением искусственного освещения объектов визирования.

1.30. При угловых наблюдениях должно быть обеспечено

соблюдение допусков, приведенных в табл. 1-7.

Таблица 1-5

|

Наименьшая длина

стороны, км

|

Точность определения элементов е и е1, мм

|

Наименьшая длина стороны, км

|

Точность определения элементов е и е1,

мм

|

|

0,5

|

2

|

5,0

|

5

|

|

1,0

|

2

|

6,0

|

6

|

|

2,0

|

2

|

7,0

|

7

|

|

3,0

|

3

|

8,0

|

8

|

|

4,0

|

4

|

|

|

Таблица 1-6

|

Наименьшая длина

стороны, км

|

1,0

|

2,0

|

3,0

|

4,0

|

6,0

|

8,0

|

|

е и е1, м

|

|

0,1

|

60¢

|

80¢

|

120¢

|

150¢

|

200¢

|

260¢

|

|

0,2

|

30¢

|

40¢

|

60¢

|

80¢

|

100¢

|

130¢

|

|

0,4

|

15¢

|

20¢

|

30¢

|

40¢

|

50¢

|

70¢

|

|

0,6

|

10¢

|

15¢

|

20¢

|

30¢

|

40¢

|

50¢

|

|

0,8

|

8¢

|

10¢

|

15¢

|

20¢

|

30¢

|

40¢

|

|

1,0

|

6¢

|

8¢

|

10¢

|

15¢

|

20¢

|

30¢

|

|

1,5

|

5¢

|

6¢

|

8¢

|

10¢

|

15¢

|

20¢

|

|

2,0

|

3¢

|

5¢

|

6¢

|

8¢

|

10¢

|

15¢

|

Таблица 1-7

|

Инструмент

|

Расхождение отсчетов на начальное направление

|

Колебание направлений, приведенных к нулю

|

Расхождение угла, непосредственно измеренного, со

значением его, подсчитанным как разность или сумма

|

|

Т-05 (ТТ-2/6)

|

5²

|

5²

|

4²

|

|

Т-1 (ОТ-02 и другие ему

равноточные инструменты)

|

6²

|

6²

|

5²

|

|

Т-2 (ОТС, ТБ-1 и другие

им равноточные инструменты)

|

8²

|

8²

|

-

|

1.31. Как правило, угловые измерения в триангуляции

должны быть выполнены дважды, с интервалом во времени не менее месяца.

1.32. Если к моменту первых измерений углов не были

выполнены условия п. 1.16, перед вторыми измерениями должны быть закреплены

дополнительные пункты, обеспечивающие выполнение этих условий. Указанные пункты

включаются в программу вторых измерений.

1.33. По окончании наблюдений на каждом пункте производится

их обработка и определяется средняя квадратическая ошибка собственно измерения

направлений на станции.

Для

указанной оценки применяются формулы табл. 1-8.

Таблица 1-8

|

Наименование средней

квадратической ошибки

|

Формула оценки

|

|

Средняя квадратическая

ошибка направления, измеренного в одном приеме

|

|

|

Средняя квадратическая

ошибка направления, измеренного в одном приеме, для всей станции

|

|

|

То же по вторичным уклонениям

|

|

|

Средняя квадратическая

ошибка среднего значения направления (из всех приемов)

|

|

В указанных формулах:

u

- уклонение значения направления в приеме от среднего значения;

|u|

- сумма абсолютных величин отклонений значений направлений в отдельном приеме

от среднего значения;

åu2 - сумма квадратов

уклонений, по каждому направлению;

[åu2] - сумма сумм квадратов

уклонений для всей станции;

[u]

- сумма уклонений всех направлений в одном и том же приеме;

п - число приемов;

m - число направлении.

Пример

оценки точности угловых измерений триангуляции приведен в приложении 1-4.

1.34. По мере образования в сети геодезических

четырехугольников и центральных систем подсчитываются свободные члены полюсных

условий. В системах, опирающихся на твердые стороны и базисы, подсчитываются свободные члены возникающих при

этом условий.

Подсчеты

производятся по величинам измеренных углов. Свободные члены не должны выходить

за пределы допусков табл. 1-9.

Таблица 1-9

В указанных формулах:

D

- перемены логарифмов синусов связующих углов при перемене углов на 1² (в единицах шестого знака логарифмов);

п - число углов, входящих в

подсчет величины свободного члена азимутального условия;

- ошибки базисов,

выходных или твердых сторон в единицах шестого знака логарифмов;

- ошибки базисов,

выходных или твердых сторон в единицах шестого знака логарифмов;

т - среднеквадратическая ошибка

измерения угла.

1.35. В результате полевых измерений должны быть

получены следующие материалы:

1) чертежи заложенных центров и фотографии

построенных знаков;

2) журналы измерения базисов и журналы нивелирования

целиков базисных штативов;

3) журналы измерения углов;

4) материалы определений центрировок и редукций;

5) полевые контрольные вычисления;

6) масштабная схема цепи (сети) с показанием всех

измеренных величин и невязок;

7) краткая пояснительная записка.

Д.

Уравнительные вычисления, оценка точности и составление технического отчета

1.36. Выбор осевого меридиана плоскости проекции Гаусса

и уровенной поверхности триангуляции производится с таким расчетом, чтобы

возможно было во всех последующих работах по сгущению геодезической основы

(основная и подходная

наземная полигонометрия, подземная полигонометрия) обходиться без введения

поправок за проектирование результатов измерений на плоскость, проекции Гаусса

и за приведение к принятому уровню.

Как

правило, этого можно добиться, применяя:

а) для

городов - принятую систему городских координат (с частным началом) и уровенную

поверхность, соответствующую средней отметке города;

б) для

внегородских тоннелей - систему координат в проекции Гаусса с целесообразно

выбранным осевым меридианом (с разграфкой до 45¢), а уровенную поверхность на средней отметке

подземного сооружения (что позволит обойтись без введения поправок в длины

линий подземной полигонометрии; при этом в линии наземной полигонометрии

поправки должны вводиться).

1.37. Для удобства выполнения геодезическо-маркшейдерских

работ к отрицательным ординатам (при расположении сооружения к западу от

осевого меридиана) прибавляется целое число километров, а в абсциссах

(подсчитанных от экватора) отбрасываются тысячи и сотни километров. При этом

желательно иметь абсциссы, отличающиеся от ординат на несколько десятков

километров. Во всех вычислениях необходимо располагать координату y впереди, координату x - после нее.

1.38. Для редуцирования длин базисов на плоскость

проекции Гаусса пользуются формулой

где dD - поправка за редуцирование (в

миллиметрах) - всегда положительна;

D0¢ - длина базиса (в метрах);

ym - ордината середины базиса (в

километрах);

R - средний радиус кривизны земного эллипсоида (в

километрах);

R = 6370 км;

1.39. Для проектирования длин базисов на принятую

уровенную поверхность применяется следующая формула

где DH - поправка за проектирование

базиса на уровенную поверхность;

D¢0 и R - то же, что и предыдущей формуле;

Нт - средняя

абсолютная отметка базиса;

H0 -

абсолютная отметка принятой плоскости проектирования.

Если D¢0, Нт

и Н0 выражать в метрах, R - в километрах, DH будет

выражено в миллиметрах.

1.40. Для редуцирования направлений на плоскость

проекции Гаусса вводятся поправки, вычисляемые по формуле

где d1-2 -

поправка в направление 1-2;

x1 -

абсцисса пункта 1;

x2 -

абсцисса пункта 2;

ym - средняя ордината пунктов 1 и

2;

R = 6370 км; r = 206265²;

Абсциссы

и ординаты выражаются в километрах, поправки d получаются в секундах.

Примечание. Для выбора величин у и

х (к формулам, пп. 1.38 и 1.40) пользуются масштабной

схемой цепи, на которой должна быть нанесена координатная сетка.

1.41. Перед уравновешиванием триангуляции производится

полная проверка журналов измерений, всех полевых вычислений и схемы сети.

Учитывая

малость сторон тоннельных триангуляций, необходимо для вычисления поправок за

центрировки и редукции получать предварительные длины этих сторон с достаточной

степенью точности.

1.42. В результате полной проверки полевых материалов

составляется список приведенных к центру и редуцированных на плоскость проекций

Гаусса направлений и вычеркивается окончательная схема сети. Производится

оценка точности угловых измерений по формуле

где fb -

невязка треугольника;

п - число

треугольников, входящих в оценку точности.

1.43. Учитывая необходимость использования координат

пунктов триангуляции для вычисления координат пунктов полигонометрических ходов

и предварительных разбивок, при получении

рабочих координат пунктов разрешается использование упрощенных методов

уравновешивания. При этих вычислениях рекомендуется сначала уравновесить

условия фигур и полюсные условия упрощенными методами, а затем с

уравновешенными углами составлять простые цепочки треугольников между базисами

или твердыми сторонами.

Не

разрешается пользоваться рабочими координатами пунктов триангуляции для всех

работ, связанных с ориентированием подземных выработок и разбивками основных

подземных сооружений.

1.44. Перед использованием для уравновешивания

дирекционных углов и длин сторон, а также координат пунктов городской или

государственной триангуляции должен быть произведен анализ их точности по

материалам новых измерений. Для этих целей измеренные углы сопоставляются с

разностями исходных дирекционных углов (на твердых пунктах) и подсчитываются

свободные члены азимутальных, боковых, базисных и координатных условий.

Полученные результаты должны отвечать установкам табл. 1-2 и 1-9.

Тщательный

анализ, в сочетании с изучением материалов при проектировании цепи (см. п. 1.06),

позволяет выявить исходные пункты, использование которых может внести

недопустимые искажения при уравновешивании триангуляционной цепи.

1.45. Для окончательного уравновешивания триангуляции

используют один из строгих методов. В каждом отдельном случае выбор метода

должен обеспечить экономию вычислительного труда. Желательно произвести

уравновешивание двумя независимыми способами.

1.46. Одновременно с уравновешиванием триангуляции

необходимо произвести оценку точности элементов сети (см. табл. 1-1 и 1-2).

Должны

быть определены из уравновешивания средние квадратические ошибки направлений по

формулам:

Для

способа условных измерений

где u -

поправки направлений;

r - число условных уравнений.

Для

способа посредственных измерений

где d - число всех направлений в сети (сплошных и

несплошных);

r - число всех пунктов в цепи;

p - число определяемых пунктов.

Указанные

величины сопоставляются с результатами оценки точности на станциях и по

невязкам треугольников. Такое сопоставление рельефно выявляет действие внешних

условий (особенно боковой рефракции) и влияние ошибок принятых исходных

данных.

Кроме

этого, рекомендуется определить ошибки наиболее слабой стороны, наиболее

слабого дирекционного угла, а также максимальную ошибку определения координат.

1.47. По результатам уравновешивания составляется

каталог пунктов триангуляции (см. приложение 1-5),

тщательно проверяемый вторым исполнителем. В каталоге показываются как все

вновь определенные пункты и направления, так и все исходные; последние

выделяются красным цветом.

В каталоге

обязательно указываются осевой меридиан зоны проекции Гаусса и уровенная

поверхность, принятые для вычисления триангуляции, а также величины условных

увеличений или уменьшений координат.

1.48. По каждой исполненной триангуляции составляется

подробный технический отчет, в котором должны быть даны:

а)

расчетное обоснование принятого разряда триангуляции;

б) анализ

точности исходных данных, послуживших в качестве основы для развития данной

триангуляции;

в)

описание условий рекогносцировки;

г)

описания и чертежи триангуляционных центров и фотографии построенных знаков;

д)

описание методики базисных и угловых измерений и результаты оценки их точности;

е)

обоснование принятых зон проекции Гаусса и уровенной поверхности. Здесь же

должны быть даны указания о необходимости введения поправок в измеренные

элементы наземной и подземной полигонометрии;

ж)

описание методики вычислительных работ. Если в процессе строительных работ

использовались рабочие координаты пунктов триангуляции, то должна быть

приведена сводка расхождений координат и дирекционных углов по рабочим и

окончательным данным;

з)

результаты оценки точности элементов триангуляции в сопоставлении их с

расчетными данными и данными оценки точности полевых измерений;

и) общее

заключение о пригодности данной триангуляции для обеспечения требуемой точности

всех горностроительных работ и особенно точности сбоек встречных тоннелей.

1.49. Тоннельная полигонометрия взамен триангуляции

прокладывается вдоль трассы сооружения в виде одиночного хода или в виде

замкнутых полигонов, опирающихся на пункты государственной или городской

геодезической основы.

Пункты

тоннельной полигонометрии не рекомендуется располагать в пределах зоны

возможной деформации, а также в удалении от трассы более 1 км.

1.50. Во всех случаях создания тоннельной полигонометрии

она должна удовлетворять требованиям табл. 1-10.

Таблица 1-10

Тоннельная

полигонометрия взамен триангуляции

|

Длина тоннеля

|

Разряд тоннельной полигонометрии

|

Длины сторон, км

|

Средняя квадратическая ошибка измеренного угла поворота

|

Средняя относительная ошибка измерения стороны

|

Допустимые относительные ошибки хода

|

|

по оценке на станции

|

Оценка, по многократным измерениям и невязкам фигур

|

для криволинейного тоннеля

|

для прямолинейного тоннеля

|

для криволинейного тоннеля

|

для прямолинейного тоннеля

|

|

по поперечному сдвигу

|

по продольному сдвигу

|

|

Более 8 км

|

I

|

3 - 10

|

± 0,²4

|

± 0,²7

|

1 : 300000

|

1 : 150000

|

1 : 200000

|

1 : 200000

|

1 : 100000

|

|

От 5 до 8 км

|

II

|

2 - 7

|

± 0,²7

|

± 1,²0

|

1 : 200000

|

1 : 100000

|

1 : 150000

|

1 : 150000

|

1 : 70000

|

|

От 2 до 5 км

|

III

|

1,5 - 5

|

± 1,²0

|

± 1,²5

|

1 : 150000

|

1 : 70000

|

1 : 120000

|

1 : 120000

|

1 : 60000

|

|

От 1 до 2 км

|

IV

|

1 - 3

|

± 1,²5

|

± 2,²0

|

1 : 100000

|

1 : 50000

|

1 : 70000

|

1 : 70000

|

1 : 40000

|

1.51. Составление проекта, рекогносцировка и закрепление

знаков тоннельной полигонометрии производится по правилам, изложенным в разделе

Б настоящей главы, а угловые измерения - в

соответствии с методикой, изложенной в разделе Г.

1.52. Измерение длин сторон тоннельной полигонометрии

производится свето- и радиодальномерами. При подборе типа дальномера необходимо

учитывать, что точность линейных измерений при криволинейной форме сооружаемого

тоннеля должна быть вдвое выше, чем при прямолинейной форме (см. табл. 1-10). Это

вызвано тем, что при криволинейной форме трассы ошибки линейных измерений

существенно влияют на поперечный сдвиг хода, который целиком входит в ошибку

сбойки тоннелей.

1.53. Все угловые и линейные измерения производятся не

менее чем дважды, с интервалом во времени не менее месяца.

1.54. При обработке материалов измерений тоннельной

полигонометрии и составлении технического отчета руководствуются указаниями,

изложенными в разделе Д

настоящей главы.

1.55. Ходы тоннельной полигонометрии уравновешиваются на

основе координат пунктов государственной или городской геодезической основы,

если относительные ошибки их не превышают допусков табл. 1-10. В

противном случае ход вычисляется как свободный.

|

Секция 2

|

Наблюдатели: 1. Смирнова

|

Дата: 28 мая 1966 г.

|

|

|

2. Волкова

|

|

|

№ штативов

|

Проволока № 717. Прямо

|

Проволока № 715. Прямо

|

Проволока № 715. Обратно

|

Проволока № 717. Обратно

|

|

П

|

З

|

П-З

|

П

|

З

|

П-З

|

П

|

З

|

П-З

|

П

|

З

|

П-З

|

|

29 - 30

|

248

|

132

|

+116

|

189

|

079

|

+110

|

218

|

106

|

+112

|

137

|

034

|

+103

|

|

373

|

258

|

+115

|

302

|

192

|

+110

|

334

|

223

|

+111

|

260

|

156

|

+104

|

|

486

|

371

|

+115

|

426

|

318

|

+108

|

467

|

354

|

+113

|

401

|

298

|

+103

|

|

|

|

+11,53

|

|

|

+10,93

|

|

|

+11,20

|

|

|

+10,33

|

|

t° = +24°,0

|

t° = +25°,5

|

|

30 - 31

|

387

|

116

|

+271

|

317

|

052

|

+265

|

473

|

210

|

+263

|

319

|

064

|

+255

|

|

516

|

246

|

+270

|

493

|

228

|

+265

|

598

|

334

|

+264

|

446

|

189

|

+257

|

|

641

|

369

|

+272

|

617

|

351

|

+266

|

714

|

450

|

+264

|

570

|

315

|

+255

|

|

|

|

+27,10

|

|

|

+26,53

|

|

|

+26,37

|

|

|

+25,57

|

|

t° = +24°,0

|

t° = +25°,5

|

|

31 - 31а

|

3,9994

|

14

|

3,9980

|

Инвентарная лента № 7024

|

|

|

3,9997

|

16

|

3,9981

|

Инвентарная лента № 7024

|

|

|

|

4,0001

|

20

|

3,9981

|

4,0004

|

22

|

3,9982

|

|

4,0014

|

31

|

3,9983

|

4,0016

|

33

|

3,9983

|

|

4,0027

|

45

|

3,9982

|

4,0023

|

41

|

3,9982

|

|

|

|

3,99815

|

|

|

3,99820

|

|

t° = +24°,5

|

t° = +25°,0

|

Секция 2

Дата: 28

мая 1966 г.

|

№ секций

|

№ штативов

|

Прямой ход

|

Обратный ход

|

Среднее превышение из прямого обратного хода

|

Примечания

|

|

Черная сторона

|

Красная сторона

|

Среднее превышение

|

Черная сторона

|

Красная сторона

|

Среднее превышение

|

|

Отсчеты

|

Превышение

|

Отсчеты

|

Превышение

|

Отсчеты

|

Превышение

|

Отсчеты

|

Превышение

|

|

9

|

28

|

0871

|

|

5538

|

|

|

1134

|

|

5801

|

|

|

|

|

|

|

|

43

|

|

42

|

42,5

|

|

42

|

|

41

|

41,5

|

42,0

|

|

|

29

|

0914

|

|

5580

|

|

|

1176

|

|

5842

|

|

|

|

|

|

|

|

72

|

|

73

|

72,5

|

|

73

|

|

73

|

73,0

|

72,8

|

|

|

30

|

0986

|

|

5653

|

|

|

1249

|

|

5915

|

|

|

|

|

|

|

|

43

|

|

44

|

43,5

|

|

44

|

|

45

|

44,5

|

44,0

|

|

|

31

|

1029

|

|

5697

|

|

|

1293

|

|

5960

|

|

|

|

|

|

|

|

12

|

|

13

|

12,5

|

|

12

|

|

13

|

12,5

|

12,5

|

|

|

31а

|

1041

|

|

5710

|

|

|

1305

|

|

5973

|

|

|

|

|

|

Погода: ясно

|

Дата: 14 апреля 1966 г.

|

|

Видимость:

удовлетворительна

|

Начало: 7 час 00 мин

|

|

Наблюдатель:

Гаврилов С.С.

|

Конец: 7 час 50 мин

|

|

Теодолит

ТБ-1, № 1846

|

|

Наименование

пункта: Театральный

|

Название пункта

|

Отсчеты по горизонтальному кругу

|

Среднее

|

Направления

|

|

к.л.

|

к.п.

|

°

|

¢

|

²

|

°

|

¢

|

²

|

|

°

|

¢

|

²

|

°

|

¢

|

²

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

18,8

|

|

|

|

|

Речной

|

0

|

00

|

24

|

180

|

00

|

16

|

0

|

00

|

20,0

|

0

|

00

|

00,0

|

|

Травм. депо

|

58

|

46

|

47

|

238

|

46

|

37

|

58

|

46

|

42,0

|

58

|

46

|

23,2

|

|

Школа

|

123

|

13

|

51

|

303

|

13

|

40

|

123

|

13

|

45,5

|

123

|

13

|

26,7

|

|

Нагорный

|

184

|

57

|

12

|

4

|

57

|

0,5

|

184

|

57

|

08,5

|

184

|

56

|

49,7

|

|

Хлебозавод

|

241

|

04

|

03

|

61

|

03

|

55

|

241

|

03

|

59,0

|

241

|

03

|

40,2

|

|

Речной

|

0

|

00

|

21

|

180

|

00

|

14

|

0

|

00

|

17,5

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

26,0

|

|

|

|

|

Речной

|

20

|

01

|

29

|

200

|

01

|

22

|

20

|

01

|

25,5

|

0

|

00

|

00,0

|

|

Травм. депо

|

78

|

47

|

57

|

258

|

47

|

49

|

78

|

47

|

53,0

|

58

|

46

|

27,0

|

|

Школа

|

143

|

15

|

00

|

323

|

14

|

51

|

143

|

14

|

55,5

|

123

|

13

|

29,5

|

|

Нагорный

|

204

|

58

|

15

|

24

|

58

|

07

|

204

|

58

|

11,0

|

184

|

56

|

45,0

|

|

Хлебозавод

|

261

|

05

|

10

|

81

|

05

|

00

|

261

|

05

|

05,0

|

241

|

03

|

39,0

|

|

Речной

|

20

|

01

|

32

|

200

|

01

|

21

|

20

|

01

|

26,5

|

|

|

|

Пункт Театральный

|

Приемы

|

Направления

|

|

Речной

|

u

|

u2

|

Травм. депо

|

u

|

u2

|

Школа

|

u

|

u2

|

Нагорный

|

u

|

u2

|

Хлебозавод

|

u

|

u2

|

[u]

|

[u]2

|

|

I

|

0°00¢00²,0

|

0,0

|

0,00

|

58°46¢23²,2

|

+3,2

|

10,24

|

123°13¢26²,7

|

+2,0

|

4,00

|

184°56¢49²,7

|

-2,3

|

5,29

|

241°03¢40²,2

|

-0,2

|

0,04

|

+2,7

|

7,29

|

|

II

|

00,0

|

0,0

|

0,00

|

27,0

|

-0,6

|

0,36

|

29,5

|

-0,8

|

0,64

|

45,0

|

+2,4

|

5,76

|

89,0

|

+1,0

|

1,00

|

+2,0

|

4,00

|

|

III

|

00,0

|

0,0

|

0,00

|

29,1

|

-2,7

|

7,29

|

31,2

|

-2,5

|

6,25

|

46,7

|

+0,7

|

0,49

|

41,7

|

-1,7

|

2,89

|

-6,2

|

33,44

|

|

IV

|

00,0

|

0,0

|

0,00

|

27,4

|

-1,0

|

1,00

|

28,3

|

+0,4

|

0,16

|

48,3

|

-0,9

|

0,81

|

38,2

|

+1,8

|

3,24

|

+0,3

|

0,09

|

|

V

|

00,0

|

0,0

|

0,00

|

25,2

|

+1,2

|

1,44

|

27,6

|

+1,1

|

1,21

|

47,1

|

+0,3

|

0,09

|

39,0

|

+1,0

|

1,00

|

+3,6

|

12,96

|

|

VI

|

00,0

|

0,0

|

0,00

|

26,8

|

-0,4

|

0,16

|

28,8

|

-0,1

|

0,01

|

47,9

|

-0,5

|

0,25

|

41,8

|

-1,8

|

3,24

|

-2,8

|

7,84

|

|

Среднее направление [|u|], [u2]

|

|

0,0

|

|

|

+4,4

|

|

|

+3,5

|

|

|

+3,4

|

|

|

+3,8

|

|

+9,6

|

|

|

0°00¢00²,0

|

|

|

58°46¢26²,4

|

|

|

123°13¢28²,7

|

|

|

184°56¢47²,4

|

|

|

241°03¢40²,0

|

|

|

|

|

|

|

0,0

|

|

-

|

-4,7

|

|

|

-3,4

|

|

|

-3,7

|

|

|

-3,7

|

|

-9,0

|

|

|

|

|

0,00

|

|

9,1

|

20,49

|

|

6,9

|

12,27

|

|

7,1

|

12,69

|

|

7,5

|

11,41

|

|

70,62

|

|

m0

|

|

|

|

|

± 2²,1

|

|

|

± 1²,6

|

|

|

± 1²,6

|

|

|

± 1²,7

|

|

|

|

[åu2] = ± 56,86; å[u]2 = 70,62;

Зона

проекции Гаусса L0 = 37°30¢.

Уровенная

поверхность H0 = 175 м.

|

Наименование пунктов

|

Координаты

|

Отметки H

|

Дирекционные углы

|

Длины сторон

|

На какой пункт

|

|

y

|

x

|

|

Театральный

|

18617,378

|

8643,741

|

178,623

|

41°18¢53²,2

|

1478,238

|

Речной

|

|

100°05¢19²,4

|

1731,618

|

Травм депо

|

|

164°32¢22²,3

|

1683,575

|

Школа

|

|

226°15¢40²,1

|

1834,112

|

Нагорный

|

|

282°22¢33²,0

|

1543,271

|

Хлебозавод

|

|

Травм. депо

|

20322,221

|

86132,408

|

185,104

|

39°19¢58²,6

|

1578,367

|

Парковый

|

|

101°37¢24²,3

|

1789,727

|

Горсовет

|

|

204°43¢17²,0

|

1618,413

|

Школа

|

|

280°05¢19²,4

|

1731,618

|

Театральный

|

|

351°14¢36²,3

|

1867,555

|

Речной

|

Глава 2.

2.01. Основная полигонометрия на поверхности

прокладывается вдоль трасс метрополитенов и тоннелей различного назначения с

целью обеспечения опорными пунктами:

а)

трассирования тоннелей;

б)

перенесения проекта сооружений в натуру;

в) сбоек

тоннелей в плане.

2.02. Основная полигонометрия прокладывается в виде сети

замкнутых полигонов или одиночных ходов между пунктами триангуляции; при этом

длины полигонометрических ходов должны быть в пределах 3 - 4 км.

Линейная привязка к пунктам триангуляции чаще чем через 3 км разрешается

при условии, если ошибки в определении пунктов триангуляции не внесут заметного

искажения в результаты полевых измерений.

2.03. Основная полигонометрия может служить в качестве

самостоятельного планового геодезического обоснования для строительства

тоннелей небольшой протяженности (до 1 км).

2.04. При проектировании, рекогносцировке и производстве

полевых измерений основной полигонометрии необходимо учитывать и соблюдать

следующее:

а) при

строительстве метрополитенов основную полигонометрию прокладывать в виде сети

замкнутых полигонов;

б) ходы

должны иметь наименьшее количество изломов и, по возможности, прокладываться

параллельно трассе. Перемычки (ходы, поперечные направлению трассы) должны

иметь минимальную длину;

в) ходы

основной полигонометрии прокладывать по возможности между пунктами

триангуляции, имеющими непосредственную взаимную связь;

г) длины

ходов между узловыми точками не должны превышать 1 км;

д) при

рекогносцировке необходимо предусматривать дополнительные передачи дирекционных

углов с пунктов триангуляции на стороны полигонометрической сети лучами

значительной длины;

е)

средняя длина линии должна быть порядка 250 м, наименьшая - не короче

150 м, наибольшая: для метрополитена - не свыше 300 м, а вне

городов - не свыше 500 м;

ж) для

метрополитенов и тоннелей длиной свыше 0,5 км относительная невязка в

периметре хода не должна превышать 1 : 30000 - 1 : 35000, а для тоннелей длиной

менее 0,5 км - 1 : 20000;

з)

средняя квадратическая ошибка измеренного угла не должна превышать ± 3²;

и)

коэффициент случайного влияния при измерении линий (m) не

должен превышать ± 0,0003, а коэффициент систематического влияния  не должен быть более

0,00001;

не должен быть более

0,00001;

к)

измерения углов и линий основной полигонометрии производятся дважды, в разное

время и в различных условиях. Вторые наблюдения рекомендуется производить

другими наблюдателями и инструментами.

2.05. На участках строительства метрополитена открытым

способом основная полигонометрия прокладывается в соответствии с рекомендациями

п. 2.04.

Для

обеспечения разбивочных работ производится сгущение сети ходами с длинами

сторон порядка 50 - 70 м.

При

закладке знаков должна быть предусмотрена сохранность их на протяжении

строительства, для чего рекогносцировщик должен детально изучить проект

организации работ по сооружению тоннелей.

При

измерении углов и линий по ходам сгущения руководствуются допусками,

установленными для подходной полигонометрии (см. пп. 3.10 и 3.11).

Б.

Составление проекта, рекогносцировка и закрепление знаков

2.06. Проект основной полигонометрии для строительства

метрополитенов и тоннелей составляется на имеющихся планах (а при их отсутствии

- на схеме, составленной в результате общей рекогносцировки) с нанесением на

них запроектированной трассы, стволов, порталов и строительных площадок.

2.07. При составлении проекта основной полигонометрии

необходимо учитывать последующее развитие сети метрополитена.

2.08. При составлении проекта основной полигонометрии

должна быть предусмотрена наиболее простая и удобная связь полигонометрии с

триангуляцией (или с тоннельной полигонометрией, проложенной взамен

триангуляции) и намечены системы и способы уравновешивания.

2.09. При детальной рекогносцировке окончательно

устанавливаются места постановки полигонометрических знаков, с учетом подземных

коммуникаций.

2.10. Визирный луч должен проходить не ниже 0,5 м

над поверхностью земли и не ближе 0,5 м от боковых предметов.

2.11. В результате рекогносцировки составляется

окончательная схема расположения полигонометрических знаков, а в случае

необходимости - пояснительная записка.

2.12. Полигонометрические знаки, в зависимости от

места их постановки, могут применяться различных типов. Независимо от

выбранного типа полигонометрический знак должен удовлетворять следующим

основным условиям:

а) иметь

вполне определенную точку, принимаемую за центр знака;

б) должен

быть прочен и устойчив;

в) удобен

для производства угловых и линейных измерений.

2.13. Для незастроенной территории полигонометрическими

знаками могут служить рельсы (рис. 2.1) или

металлические трубы с якорем, забетонированные ниже глубины промерзания грунта,

а также бетонный монолит с металлическим стержнем. В застроенных районах применяются

знаки типа, показанного на рис. 2.2, а также

марки, закрепленные в бетонном основании мостовой или в бортовом камне.

Разрешается использовать ободки смотровых колодцев.

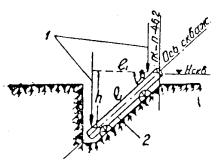

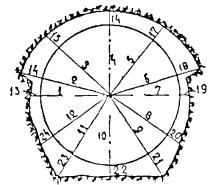

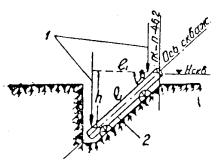

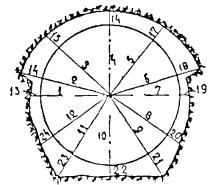

Рис. 2.1.

Закрепление капитального грунтового полигонометрического знака

1 - центр знака, отверстие Æ = 2 мм с медной

расчеканкой, 2 - рельс. Размеры указаны в миллиметрах

Рис. 2.2.

Закрепление капитального грунтового полигонометрического знака с колпаком

1 - центр знака, отверстие Æ = 2 мм с медной

расчеканкой; 2 - металлический стержень Æ = 40 мм. Размеры

указаны в миллиметрах

2.14. После закладки полигонометрического знака

производится привязка его к местным предметам; составляется исполнительная

схема заложенных знаков, а также альбом привязок с указанием типа знаков.

В.

Измерение углов

2.15. Для измерения углов основной полигонометрии

применяются оптические теодолиты типа Т-2 (ОТО, ТБ-1 и им равноточные).

Инструменты, не имеющие заводского паспорта, исследуются. В процессе работ они

должны систематически проверяться; особое внимание необходимо уделять

тщательной выверке оптического центрира.

2.16. Измерение углов производится способом круговых

приемов четырьмя приемами, с перестановками лимба через 45°, при этом два

приема наблюдаются при одном положении оптического центрира, а два другие - при

центрире, повернутом на 180°.

Каждому

изменению положения центрира инструмента должна соответствовать новая

центрировка визирных марок с поворотом их на 180°.

Примечание. При работе инструментами,

оптический центрир которых встроен в алидаду, перецентрирование теодолита не

производится.

2.17. Для исключения влияния рена на результаты

измерений обязательно использование всего интервала барабана оптического

микрометра (см. п. 1.27).

2.18. Особое внимание при измерении углов необходимо

обращать на тщательную центрировку угломерных инструментов и визирных марок.

Ошибка

центрирования не должна превышать ± 0,8 мм.

2.19. При угловых измерениях на станциях, с числом

направлений более двух в местах интенсивного уличного движения разрешается

производить измерение отдельных углов с выводом невязки горизонта.

Предельная

невязка в сумме углов по горизонту fb не должна превышать величины, определяемой формулой

где m¢b -

средняя квадратическая ошибка собственно измерения угла;

п¢ - число

углов.

2.20. В случае утраты взаимной видимости между ранее

закреплёнными полигонометрическими знаками производится измерение углов

внецентренным способом.

2.21. При измерении углов внецентренным способом

необходимо руководствоваться нижеследующим:

а) при

длинах линий больших 200 м можно смещать инструмент с центра знака в

любом направлении;

б) при

вытянутом ходе и длинах линий от 150 до 200 м следует смещать инструмент

под углом не более 45° к направлению хода;

в) при

измерении углов, близких к 90°, следует смещать инструмент примерно по створу

короткой стороны;

г) на

узловых точках инструмент смещается примерно по створу самой короткой стороны;

д)

смещение инструмента от центра полигонометрического знака не должно превышать

20 м;

е)

линейный элемент центрировки е измеряется стальной компарированной

рулеткой со средней ошибкой не более 1 мм;

ж)

угловой элемент центрировки Q измеряется двумя полными круговыми приемами.

В полевом

журнале тщательно зарисовывается расположение инструмента по отношению к центру

полигонометрического знака и к измеряемым направлениям.

2.22. Колебания приведенных к нулю направлений в

отдельных приемах и расхождения замыкающих отсчетов на начальное направление не

должны превышать ± 8².

2.23. Допустимая угловая невязка fb в отдельном ходе или замкнутом полигоне не должна

превышать величины, определяемой формулой

где mb - средняя квадратическая ошибка измерения угла;

п - число

измеренных углов в ходе или полигоне.

2.24. Измерение углов при определении неприступных

расстояний и при снесении координат с пунктов триангуляции производится с той

же точностью, что и при измерении углов основной полигонометрии. Особое внимание

обращается на поверку основной оси вращения инструмента.

При

измерении наклонных направлений необходимо вводить поправки за отклонение от

вертикали основной оси вращения инструмента (см. п. 1.23).

2.25. При наличии интенсивного уличного движения или

неспокойных изображений рекомендуется измерение полигонометрии производить в

ночное время.

2.26. По окончании угловых измерений составляется схема,

на которую выписываются значения всех измеренных углов и невязки.

Г.

Измерение линий

2.27. Линии основной полигонометрии измеряются инварными

проволоками на весу по штативам или кольям с постоянным натяжением в 10 кг

при помощи блочных станков и грузов, подвешиваемых на концах проволок. Остатки

линий измеряются компарированной рулеткой. Для тоннелей небольшой протяженности допускается производить

измерение линий стальными компарированными рулетками на весу с постоянным

натяжением.

2.28. Измерение линий проволоками или стальными

рулетками производится в прямом и обратном направлениях.

2.29. До начала работ и по окончании их проволоки должны

быть прокомпарированы на стационарном компараторе.

2.30. В период полевых работ при измерении линий

проволоки компарируются на полевом компараторе не реже одного раза в декаду.

2.31. При отсутствии полевого компаратора проволоки

сравниваются с двумя нормальными проволоками (не участвующими в работе). Длина

проволоки в результате компарирования должна быть определена со средней

квадратической ошибкой не более ± 0,15 мм.

Пример

обработки результатов компарирования рабочей проволоки на полевом компараторе с

контрольным измерением его длины двумя нормальными проволоками приведен в

приложении 2-1.

2.32. Стальные рулетки, применяемые при измерении линий,

компарируются не реже одного раза в два месяца.

2.33. Установка целиков штативов или кольев в створе

измеряемой линии производится с помощью теодолита. Предельная ошибка вешения

определяется по формуле

где S - длина мерного прибора;

Т -

знаменатель предельной относительной точности полигонометрического хода.

При S = 24 м и  b

= ± 28 мм

» ± 3 см.

b

= ± 28 мм

» ± 3 см.

Расстановка

штативов или кольев вдоль линии производится с помощью троса с точностью ± 3 см.

2.34. Температура воздуха при работе с инварными

проволоками измеряется через 2 пролета, а при пользовании стальной рулеткой -

на каждом пролете и отсчитывается до 1°. Термометр должен находиться в

одинаковых условиях с мерным прибором.

2.35. На пролете производится три пары отсчетов.

Наибольшие расхождения разностей отсчетов (П-З) по шкалам проволоки не должны

превышать 0,5 мм.

Запись

результатов измерений линий производится в журнале линейных измерений по форме,

приведенной в приложении 2-2.

2.36. Расхождение в длине пролета, измеренного в прямом

и обратном направлениях, после введения поправок за температуру не должно

превышать 0,5 мм.

2.37. Относительная ошибка измерения линии, полученная

по результатам расхождения прямого и обратного ходов, не должна превышать 1 :

70000.

При

длинах линий менее 200 м расхождение в результатах измерения прямого и

обратного ходов не должно превышать 3 мм.

Примечание. При измерении линий в

обратном направлении лотаппараты необходимо поворачивать на 180°.

2.38. Для определения поправок за наклон мерного прибора

производится нивелирование целиков штативов или кольев по двусторонним рейкам -

при одном горизонте, по односторонним рейкам - при двух горизонтах.

2.39. Точность определения превышений целиков штативов

или кольев 24-метровых пролетов определяется по формуле

где l - длина мерного прибора;

h - превышение на пролете;

Т -

знаменатель предельной относительной точности полигонометрического хода;

n - число уложений мерного прибора в линии.

Так,

погрешность определения превышений каждого из 24-метровых пролетов для линий

длиной 300 м и T = 30000 не должна превышать:

а) ± 5,5 мм

при превышениях не более 1 м;

б) ± 3 мм

при превышениях от 1 до 2 м;

в) ± 2 мм

при превышениях от 2 до 3 м;

г) ± 1,5 мм

при превышениях от 3 до 4 м.

2.40. Длинные стороны разрешается измерять по секциям,

которые должны быть связаны между собой не менее чем двумя общими пролетами.

2.41. Базисы при определении неприступного расстояния

измеряются с той же точностью, что и линии основной полигонометрии.

2.42. Разрешается производить в необходимых случаях

косвенные определения линий с обеспечением точности, принятой в основной

полигонометрии.

2.43. В том случае, когда непосредственное измерение

расстояний до центра пункта триангуляции невозможно, привязка

полигонометрических ходов производится методом снесения координат. Схема

снесения должна иметь не менее двух непосредственно измеренных базисов, каждый

длиной, примерно равной неприступному расстоянию до пункта триангуляции.

2.44. Расположение базисов в схеме снесения (рис. 2.3) должно

быть выбрано с таким расчетом, чтобы углы треугольников, противолежащие

базисам, были не менее 40° и не более 140°.

2.45 Передача дирекционного угла с пунктов триангуляции

на стороны основной полигонометрии должна производиться при длине визирного

луча не менее 400 м.

Рис. 2.3. Схема снесения координат. Длины

сторон указаны в м

2.46. Если для измерения углов на пункте триангуляции

необходимо спроектировать центр знака, то эта работа выполняется тщательно

выверенным теодолитом с трех постановок инструмента с расчетом получения

проектировочных плоскостей под углами 120°, но не менее 45°.

Проектирование

производится при двух кругах. Треугольник погрешностей не должен иметь медиан

более 5 мм.

2.47. Измерение углов на пункте триангуляции для

снесения координат производится четырьмя круговыми приемами с измерением не

менее двух направлений на пункты триангуляции.

Невязки в

треугольниках не должны превышать ± 10².

2.48. При внецентренном стоянии инструмента на пункте

триангуляции измерение элементов центрировки должно быть выполнено дважды с

ошибкой линейного элемента не более ± 1 мм. При небольшой величине линейного

элемента определение элементов центрировки может быть выполнено графически.

2.49. При наличии редукции элементы ее измеряются так

же, как и элементы центрировки.

2.50. Обработка результатов угловых и линейных измерений

производится по правилам, изложенным в разделе Е настоящей главы.

2.51. Для целей уравновешивания произведенных измерений

при снесении координат составляется схема, на которой выписываются величины

измеренных углов, длины линий и полученные угловые невязки в фигурах.

2.52. При схеме снесения, состоящей из двух

треугольников, общая сторона этих треугольников вычисляется отдельно по каждому

треугольнику (с предварительным распределением угловых невязок поровну на три

угла).

2.53. Расхождение в вычисленных значениях неприступного

расстояния из двух треугольников не должно превышать 1 : 25000. При упрощенных

вычислениях из полученных результатов неприступного расстояния берется среднее

значение, которое используется для вычисления координат.

2.54. При неблагоприятной форме треугольников

рекомендуется произвести строгое уравновешивание снесений координат с

получением поправок как в измеренные углы, так и в длины базисов.

В

процессе уравновешивания необходимо произвести оценку точности снесения

координат.

Е.

Вычисление полигонометрии, оценка точности и составление технического отчета

2.55. Журналы измерений углов, линий и нивелирования

целиков должны быть обработаны в две руки. Средние значения результатов выписываются

в журналах чернилами.

2.56. Поправки за центрировку и редукцию при угловых

измерениях вычисляются в две руки.

2.57. По окончании обработки журналов линейных измерений

производится вычисление длин линий с введением всех поправок (см. приложение 2-3).

2.58. Поправки за проектирование на принятую уровенную

плоскость вводятся в длины линий в тех случаях, когда они превышают 1 : 150000

длины линии; при их вычислении пользуются формулой, приведенной в п. 1.39.

Для

редуцирования длин линий на плоскость проекции Гаусса пользуются формулой,

указанной в п. 1.38.

2.59. Вычисление всех поправок в измеренные линии

производится до 0,1 мм. Окончательная длина линии округляется до 1 мм.

2.60. Вычисление длин линий производится на бланках

(ведомостях) в две руки; расхождение результатов вычислений не должно превышать

0,4 мм.

2.61. По окончании обработки полевых журналов,

вычисления длин линий и редуцирования их на принятый горизонт составляется

схема ходов с указанием на ней окончательных значений углов, длин линий и

угловых невязок фигур. Затем производят оценку точности угловых измерений по

формуле

где mb -

средняя квадратическая ошибка измеренного угла;

fb -

угловая невязка в полигоне или ходе;

п¢ - число

углов в полигоне или ходе;

N - число

полигонов и ходов.

Пример

оценки точности угловых измерений приводится в приложении 2-4.

Оценка

точности линейных измерений производится по разностям двойных измерений.

Коэффициент

влияния случайных ошибок на 1 м длины вычисляется по формуле

где

р - вес - величина, обратная длине линии  ;

;

К -

произвольно выбранный коэффициент;

п - число

линий, включенных в оценку точности;

d1 -

вычисляется по формуле

где l -

коэффициент остаточного систематического влияния линейных измерений;

d - разности между значениями длин линий из двух

разновременных измерений (см. пп. 2.04, к).

Пример

оценки точности приведен в приложении 2-5.

2.62. Уравновешивание полигонометрической сети

производится раздельно: сначала уравновешиваются угловые измерения с вычислением

вероятнейшего значения дирекционных углов линий при узловых точках, а затем

уравновешиваются приращения координат с вычислением окончательных координат

узловых точек. После этого производится уравновешивание одиночных ходов сети

между узловыми точками.

2.63. За веса дирекционных углов узловых линий

принимаются величины, обратно пропорциональные числу измеренных углов хода; за

веса координат - величины, обратно пропорциональные квадрату средней

квадратической предвычисленной ошибки в положении конечной точки хода,

рассчитываемой отдельно для вытянутых и ломаных ходов при значениях:

m =

0,0003; l =

0,00001; mb = ± 3².

2.64. При уравновешивании полигонометрическая сеть

разбивается на отдельные секции, привязанные к пунктам триангуляции.

Уравновешивание выполняется по отдельным секциям, при этом в каждой секции

совместно решаются все возникающие условия по способу профессора В.В. Попова.

2.65. При величине относительной невязки в

полигонометрическом ходе менее 1 : 50000 разрешается производить уравновешивание

ходов упрощенным методом: угловая невязка распределяется поровну на все углы, а

невязка в суммах приращений координат - пропорционально длинам сторон с

последующим вычислением поправок в дирекционные углы и меры линий.

2.66. Если относительная невязка в полигонометрическом

ходе более 1 : 50000, необходимо произвести уравновешивание хода по способу

наименьших квадратов. Для вытянутых ходов при уравновешивании возможно

применение таблиц.

Полигонометрический

ход считается вытянутым, если направление линий этого хода отклоняется от

направления замыкающей в пределах 24° и если данный ход располагается вблизи

замыкающей, отклоняясь от нее в ту или другую сторону не более чем на 1¤8 ее

длины.

2.67. В особо ответственных местах, уравновешивание

секций производится строгим способом при совместном уравновешивании угловых и

линейных измерений.

2.68. При уравновешивании дирекционные углы вычисляются

до 0²,1;

приращения координат и координаты - до 0,1 мм. В каталоги выписываются

уравновешенные значения:

а) дирекционных

углов - с округлением до 1²;