МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕУПРАВЛЕНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ

И УСТРОЙСТВ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВ

ВСН 136-78

МИНТРАНССТРОЙ

МОСКВА 2001

Настоящая «Инструкция попроектированию вспомогательных сооружений и устройств для строительства мостов»разработана в развитие и дополнение действующих глав СНиП и предназначена дляиспользования проектными и строительными организациями Министерстватранспортного строительства, проектирующими вспомогательные сооружения иустройства, применяемые при строительстве мостов и труб на железных,автомобильных дорогах и в городах.

В текст «Инструкции»включены основные требования к расчету и конструированию, являющиесяспецифическими для вспомогательных сооружений и подлежащие учету припроектировании, но не содержащиеся в действующих главах СНиП.

«Инструкция» разработанаотделением искусственных сооружений Всесоюзного научно-исследовательскогоинститута транспортного строительства (ЦНИИС) при участии СКВ Главмостостроя.

Руководители работыкандидаты техн. наук Каменцев В. П. и Мойжес Л. Б.

В составлении отдельныхразделов «Инструкции» участвовали д-р техн. наук Луга А. А., кандидаты техн.наук Завриев К. С., Казиницкая Б. И., Каменцев В. П., Мойжес Л. Б.,Рыбчинский В. П., Николаи К. В., инженеры Щукарева А. Е. и Деревянко Н. С.(ЦНИИС), инженеры Бахтиаров И. П., Варшавский Е. А., Гевондян З. С.,Забродин Б. А., Званский Г. М., Лясковский В. П., Рязанский Л. Д., канд.техн. наук Соловьев А. В., инж. Эпштейн В. М. (СКВ Главмостостроя).

Текст «Инструкции»рассмотрен на секции строительства мостов Научно-технического советаМинтрансстроя, Гипротрансмостом, кафедрой «Мосты и тоннели» Московскогоавтомобильно-дорожного института и согласован Главмостостроем Министерстватранспортного строительства.

Замечания и пожелания потексту настоящей «Инструкции» просьба направлять по адресу: 129329, Москва,Игарский проезд, 2, ЦНИИС.

Зам. директора института Г.Д. ХАСХАЧИХ

Руководитель отделенияискусственных сооружений К. С. СИЛИН

| Министерство транспортного строительства | Ведомственные строительные нормы | ВСН 136-78 Минтрансстрой | |

| Инструкция по проектированию вспомогательных сооружений и устройств для строительства мостов | |

| Взамен ВСН 136-67 | |

1.1. Настоящая «Инструкция»составлена в развитие глав СНиП III-43-75 «Мосты и трубы», II-6-74«Нагрузки и воздействия», II-B.3-72 «Стальные конструкции.Нормы проектирования», II-B.4-71 «Деревянныеконструкции. Нормы проектирования», II-21-75 «Бетонные ижелезобетонные конструкции» и распространяется на проектирование специальныхвспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и установок (по перечнюсогласно прилож. 1), необходимых для строительства мостов,путепроводов и эстакад во всех строительно-климатических зонах.

1.2. Проектированиеспециальных вспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и установокдолжно осуществляться при разработке технического (техно-рабочего) проекта ирабочих чертежей моста.

При разработке техническогопроекта моста (путепровода) раздел «Специальные вспомогательные сооружения,приспособления, устройства и установки» должен содержать:

а) варианты конструктивныхрешений указанных сооружений в увязке с проектом моста и проектом организациистроительства. Варианты разрабатываются, как правило, только для рекомендуемойконструкции основного сооружения в объеме, достаточном для выявления сметныхпоказателей;

б) основныеобоснования конструктивных решений указанных сооружений.

| Внесена Всесоюзным научно-исследовательским институтом транспортного строительства (ЦНИИС) и СКБ Главмостостроя | Утверждена Главным Техническим управлением Министерства транспортного строительства приказом № 2

16 января 1978 г. | Срок введения в действие -

1 июня 1978 г. |

На стадии рабочих чертежейраздел проекта моста (путепровода) «Специальные вспомогательные сооружения,приспособления, устройства и установки» должен содержать:

а) необходимые дляизготовления и строительства детальные чертежи конструкций специальныхвспомогательных сооружений с указаниями по качеству применяемых материалов(изделий) и ссылками на соответствующие ГОСТы, ТУ и т. п.;

б) требования к изготовлениюконструкций на предприятиях или в условиях мастерских строительных организаций;

в) указания о порядкеэксплуатации в различных строительно-климатических зонах, включая, внеобходимых случаях, требования по испытаниям;

г) расчетные листы длясложных случаев, включающие основные положения результатов расчета;

д) указания по техникебезопасности.

1.3.Перечень вспомогательных сооружений и устройств, применяемые для них материалыи инвентарные конструкции определяются техническим проектом.

Рабочие чертеживспомогательных сооружений разрабатываются на основе технического проекта и всоответствии с заданием на проектирование.

1.4. Отступления от выданныхзаказчиком к производству работ рабочих чертежей вспомогательных сооружений,вызванные уточнением условий производства работ, допускаются по согласованию сзаказчиком и проектной организацией, с внесением соответствующих изменений врабочие чертежи.

1.5. Как правило,вспомогательные сооружения должны выполняться из инвентарных конструкцийзаводского изготовления (прилож. 2-8). Применение индивидуальных конструкций(включая деревянные) допускается в виде исключения при отсутствии требуемогоинвентаря.

Вспомогательные сооружениядолжны отвечать современным требованиям индустриально-скоростногостроительства, возможности наибольшей механизации строительных процессов, атакже требованиям техники безопасности.

1.6.Вспомогательные сооружения в необходимых случаях, определяемых проектоморганизации строительства, должны рассчитываться или защищаться от воздействияпаводковых и ливневых вод, ледохода, наледей, карчехода, штормов.

Заглубление оснований ушпунта, перемычек, фундаментов и других подводных сооружений должно назначатьсяс учетом размыва грунта.

Вспомогательные сооружения,находящиеся в пределах судоходных участков мостового перехода, помимо установкисигнальных знаков, должны быть обеспечены от навала обращающихся в периодстроительства судов путем создания необходимых условий провода судов в створемоста. Эти мероприятия должны быть согласованы с органами эксплуатации речногофлота.

В особых случаях, приналичии соответствующих указаний в проекте организации строительства, следуетпредусматривать установку специальных защитных ограждений или расчетвспомогательного сооружения на навал судна.

1.7. Авторский надзор завспомогательными сооружениями должен осуществляться в порядке, установленномдействующим Положением Госстроя СССР, а также руководствами, утвержденнымиМинтрансстроем.

1.8. Все вспомогательныесооружения, располагаемые над железными дорогами либо в непосредственнойблизости к ним, должны удовлетворять габаритам приближения строений С (Сп)по ГОСТ 9238-73.

На линиях, где установленыдругие габариты, следует руководствоваться действующими габаритами.

Допускается по согласованиюс управлениями железных дорог уменьшение на период строительства габарита поширине и высоте до одного из классов габаритной проходимости в соответствии с«Указаниями по применению габаритов приближения строений ГОСТ 9238-73» (М., «Транспорт»,1973).

При строительстве надействующих автомобильных дорогах и улицах следует соблюдать габаритыприближения конструкций мостов на автомобильных и городских дорогах,установленные в главах СНиП II-Д.5-72 «Автомобильныедороги СССР. Нормы проектирования», II-60-75 «Планировка изастройка городов, поселков и сельских пунктов» и II-43-75 «Мосты и трубы».

Уменьшение габаритовдопускается по согласованию с органами, эксплуатирующими дороги (улицы).

1.9. Подмостовые габариты впросветах подмостей в пределах судового и сплавного фарватеров устанавливаютсяв зависимости от характера судоходства в период строительства и класса водногопути с учетом требований «Норм проектирования подмостовых габаритов насудоходных и сплавных реках и основных требований к расположению мостов» (НСП103-52) и в каждом случае подлежат согласованию с местными органами речногофлота.

1.10.На водотоках возвышение вспомогательных сооружений и величины просветов междуопорами следует устанавливать проектом в зависимости от местных условий сучетом следующих требований:

а) за рабочий уровень воды(ледостава) в проекте принимается наивысший возможный в период производстваданного вида работ сезонный уровень воды (ледостава), соответствующийрасчетному расходу (уровню ледостава) вероятностью превышения 10 %. При этомдолжны учитываться также возможные превышения уровня от воздействия нагонныхветров или заторов. На реках с регулируемым стоком рабочий уровень назначаетсяна основе данных организаций, регулирующих сток;

б) верх шпунтовых ограждений,бездонных ящиков, грунтовых перемычек должен возвышаться над рабочим уровнем неменее чем на 0,7 м и на 0,3 м при ледоставе и над уровнем грунтовых вод;островки для опускания колодцев и кессонов должны возвышаться над рабочимуровнем не менее чем на 0,5 м;

в) возвышение низа пролетныхстроений рабочих мостиков, подкрановых эстакад, подмостей на несудоходных инесплавных реках, а также в несудоходных пролетах судоходных рек должно быть неменее 0,7 м над рабочим уровнем. Разрешается уменьшать величины возвышения принепродолжительном стоянии высоких уровней, допустимости временного затопленияконструкций, возможности их кратковременного снятия;

г) на переходах скарчеходом, селями не рекомендуется устраивать вспомогательные сооружения впролетах между капитальными опорами. При необходимости их устройства расстояниемежду опорами подмостей в свету должно быть не менее 10 м и они должныустраиваться в период наименее вероятного появления опасных воздействий.

На водотоках с карчеходом иселевыми потоками возвышение низа конструкций пролетных строений подкрановыхэстакад и рабочих мостиков над рабочим уровнем должно быть не менее 1,0 м.

На переходах с наледямиследует, как правило, избегать устройства промежуточных опор в пределах наледи.Низ конструкций пролетных строений должен возвышаться на 0,5 м над рабочимуровнем, соответствующим высоте 0,8ΔНр,где ΔНр - расчетнаямощность наледи.

1.11. Ширину проходов ипешеходных переходов следует назначать не менее 0,8 м.

1.12. Конструкциявспомогательных сооружений и их основания должны быть рассчитаны на силовые идругие воздействия по методу предельных состояний.

Предельными являютсянедопустимые состояния, при наступлении которых конструкция или основаниеперестает удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним процессом производствастроительных работ.

Предельные состоянияподразделяются на две группы:

первая группа (первоепредельное состояние) - по непригодности к использованию вследствие потеринесущей способности или по необходимости прекращения использования как присохранении несущей способности, так и при появлении возможности исчерпанияпоследней;

вторая группа (второепредельное состояние) - по появлению чрезмерных деформаций, которые могутзатруднить нормальное использование вспомогательных конструкций.

Предельные состояниявызываются в первой группе:

потерей устойчивостиположения, плавучести и остойчивости;

общей потерей устойчивостиформы;

местной потерей устойчивостиформы, приводящей к потере несущей способности;

хрупким, вязким или иногохарактера разрушением, в том числе с превышением временного сопротивленияразрыву, сдвигом или выпиранием грунта в основании;

текучестью, обмятием илидругими чрезмерными пластическими деформациями материала (при наличии площадкитекучести);

чрезмерными сдвигами вофрикционных соединениях;

местной потерей устойчивостиформы, приводящей к чрезмерным деформациям, но не к потере несущей способности;

чрезмерными упругимидеформациями, которые могут оказать недопустимое влияние на форму или несущуюспособность возводимых капитальных сооружений.

Во второй группе:

упругими или остаточнымиперемещениями (прогибами, выгибами, осадками, смещениями, кренами, угламиповорота и колебаниями).

1.13. Кроме расчетов насиловые воздействия в необходимых случаях должны быть выполнены и другиерасчеты:

теплотехнические расчетыопалубок при зимнем бетонировании;

фильтрационные расчетыограждений котлованов;

размывов у основанийвременных опор и шпунтовых ограждений (если размыв не исключен конструктивнымимерами);

тяговых усилий дляперемещения собираемых конструкций.

1.14. Расчет конструкцийвспомогательных сооружений и их оснований по первому предельному состояниюпроизводится на расчетные нагрузки, определяемые как произведения нормативных нагрузокна соответствующие коэффициенты перегрузки п,динамики 1+μ и на коэффициенты сочетаний пс. Указания по величинам коэффициентов для различныхрасчетов приведены в разделах 2-6.

Расчет конструкций и ихоснований по второму предельному состоянию производится на нормативные нагрузкии воздействия.

1.15. Нагрузки должныприниматься при расчетах в наиболее неблагоприятных, возможных на отдельныхэтапах производства работ, положениях и сочетаниях для отдельных элементов иконструкций вспомогательных сооружений и их оснований в целом. Положения исочетания нагрузок должны устанавливаться при проектировании с учетомрекомендаций, приведенных в разделах 3-6.

Сочетания нагрузок прирасчете на ледовые воздействия и карчеход должны устанавливаться с учетомсостояния сооружений при их пропуске и, как правило, приниматься для нерабочегосостояния. (В разделах 3-6 эти расчеты, как правило, не учитываются вперечне рекомендуемых сочетаний нагрузок).

Сейсмические воздействия навспомогательные сооружения не учитываются.

1.16. Расчетныесопротивления материалов (грунта) при расчетах на прочность и устойчивостьдолжны приниматься согласно указаниям разделов 7-10.

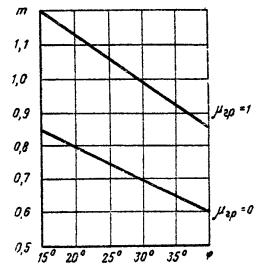

В необходимых случаях онипонижаются или увеличиваются умножением на коэффициенты условий работы т, учитывающие приближенность расчетныхсхем и принятых в расчете предпосылок, а также уменьшаются независимо отзначений т делением на коэффициентнадежности k,учитывающий степень ответственности и значимость последствий наступления техили иных предельных состояний.

Порядок применениякоэффициентов т, k устанавливаетсятребованиями табл. 1 и соответствующих пунктов разделов 3-10. Внеоговоренных случаях т и k принимаются равными 1.

Таблица 1

| Наименование конструкции (конструктивных элементов) вспомогательных сооружений | Коэффициенты надежности и условий работы |

| kн | т |

| Канаты подвесных и подъемных рабочих подмостей и люлек | 5 | - |

| Прочие несущие элементы подвесных и подъемных рабочих подмостей и люлек | 1,3 | - |

| Величина удерживающей силы конструкций, закрепляемых силами трения (кроме конструкций подмостей для людей) | 2 | - |

| Шпунтовые ограждения на местности, покрытой водой | 1,1 | - |

| Пролетные строения подкрановых эстакад, элементы опор и прогонов пирсов (кроме фундаментов) | 1,05 | - |

| Закладные анкерные закрепления в бетоне:

анкера пролетных строений и приемных консолей | 2 | - |

| соединения стоек опор с ростверками | 1,5 | - |

| Металлоконструкции анкеров, удерживающих от опрокидывания пролетное строение | 2,0 | - |

| Плавучие опоры из понтонов, балластируемых через донные отверстия | 1,125 | - |

| Плавучие опоры из барж, балластируемых с помощью насосов | 1,20 | - |

| Плашкоуты для копров и стреловых кранов | 2 | - |

| Плашкоуты для установки козловых кранов, а также для перевозки строительных конструкций и материалов | 1,25 | - |

| Деревянные элементы опалубки и тепляков, подвергающиеся воздействию пара | - | 0,8 |

| Доски закладного крепления котлованов | - | 1,1 |

| Элементы опалубки монолитных конструкций (кроме поддерживающих лесов) | - | 1,15 |

| Деревянные конструкции, расположенные под водой | - | 0,90 |

| Шпунтовые стенки (но не крепления): кольцевые в плане | - | 1,15 |

| длиной менее 5 м с промежуточными ярусами распорных креплений | - | 1,10 |

Примечания.1. На коэффициенты kн следует делитьзначения расчетных сопротивлений (удерживающих усилий), на коэффициенты т - умножать расчетные сопротивления.При расчетах плавучести на коэффициент надежности умножается расчетный вессудна.

2.Коэффициенты kн и т должны применятьсясовместно с другими коэффициентами условий работы, приведенными в разделе 7 и в соответствующихглавах СНиП, на которые даны ссылки в разделах 8-10.

3. Коэффициенты т при расчетена устойчивость положения должны приниматься согласно требованиям разделов 1 и 4 (дляшпунтовых ограждений).

1.17.Устойчивость конструкций против опрокидывания следует рассчитывать по формуле

где МОП- момент опрокидывающих сил относительно оси возможного поворота(опрокидывания) конструкций; при опирании конструкции на отдельные опоры осьопрокидывания принимается проходящей через оси крайних опор, а при сплошномопирании - через крайнее нижнее ребро конструкции;

My - моментудерживающих сил относительно той же оси;

т - коэффициентусловий работы, принимаемый для конструкций с сосредоточенным опиранием (наотдельные точки) - 0,95; для опор, ряжей и клеток - 0,9; для шпунтовых стенок -согласно разделу 4.При расчете устойчивости конструкций, имеющих анкеры, следует учитыватьудерживающий момент от усилия, равного расчетной несущей способности анкера.

1.18. Устойчивостьконструкции против сдвига следует рассчитывать по формуле

где Тсд - сдвигающая сила, равная сумме проекций сдвигающихсил на плоскость возможного сдвига (скольжения);

Тy- предельная величина сдвигающей силы, равная проекции удерживающих сил на туже плоскость;

т -коэффициент условий работы; т=0,9 длянадземных и т=1,0 для подземныхконструкций;

kн - коэффициентбезопасности по материалу, учитывающий изменчивость коэффициентов трения ипринимаемый равным 1,1.

При расчете устойчивостиконструкции, усиленной анкером или упором, следует учитывать удерживающую силу,равную расчетной несущей способности анкера или упора.

Значения коэффициента тренияразличных материалов при расчетах устойчивости положения следует принимать всоответствии с прилож. 9.

1.19.При расчетах устойчивости положения надземных конструкций значения сдвигающих(опрокидывающих) усилий определяются при значениях коэффициентов перегрузкибольше 1, а значения удерживающих сил - при значениях коэффициентов перегрузкименее 1.

При расчете устойчивостишпунта следует руководствоваться указаниями раздела 4.

Проверка плавучести должнапроизводиться по формуле

где γ- объемный вес воды, равный для пресной воды 1 тс/м3;

ΣVп - предельное водоизмещениесудна, равное водоизмещению его при осадке, равной высоте борта по миделю, м3;

ΣQ - расчетный вес судна,принимаемый по указаниям раздела 6, т;

kн - коэффициент надежности,принимаемый по указаниям табл. 1 и раздела 6.

Остойчивость плавучейсистемы обеспечивается при соблюдении следующих условий:

а) положительное значениеметацентрической высоты;

б) недопущение входа кромкипалубы в воду;

в) недопущение выхода изводы днища (середины скулы).

Расчетные формулы дляпроверки предельных состояний по пунктам «а», «б», «в» приведены в разделе 6.

1.21. Упругие деформациивспомогательных сооружений и устройств по второму предельному состояниювычисляются от нормативной нагрузки (без коэффициентов перегрузки идинамических коэффициентов).

В сооружениях с монтажнымисоединениями на обычных (не высокопрочных) болтах деформации должны вычислятьсяс учетом податливости соединений, для чего следует увеличивать расчетныйупругий прогиб на 30 %.

В конструкциях с растянутымифланцевыми стыками дополнительно учитываются деформации стыка.

Величины остаточныхдеформаций следует принимать (на одно пересечение) в местах примыкания:

дерева к дереву - 2 мм;

дерева к металлу и бетону -1 мм;

металла к бетону - 0,5 мм;

металла к металлу (в сжатыхфланцевых стыках) - 0,2 мм.

Осадку плотно подбитыхлежней следует принимать равной 10 мм и осадку песочниц, заполненных песком, -5 мм.

1.22. Расчетная схемаконструкции вспомогательных сооружений и устройств должна соответствовать еепроектной геометрической схеме с учетом конструктивных решений для каждогоэтапа производства работ и порядка загружения конструкций. Строительный подъеми деформации под нагрузкой при назначении расчетной схемы не учитываются.

Определение усилий вэлементах конструкции производится в предположении упругой работы материала.При этом допускается пространственную конструкцию расчленять на отдельныеплоские системы. В необходимых случаях учитывается взаимное влияние плоскостныхсистем в металлических конструкциях.

2. НАГРУЗКИ И ИХ КОЭФФИЦИЕНТЫ

2.1.Расчет конструкции вспомогательных сооружений следует производить с учетомвозможных для отдельных элементов, соединений или всей конструкции (основания)в целом неблагоприятных сочетаний нагрузок и воздействий, приведенных в табл. 2.

Таблица 2

| № нагрузки | Наименование нагрузок и воздействий |

| 1 | Собственный вес вспомогательных сооружений. |

| 2 | Давление от веса грунта. |

| 3 | Гидростатическое давление воды. |

| 4 | Гидродинамическое давление воды (включая волновое). |

| 5 | Воздействие искусственного регулирования усилий во вспомогательных сооружениях. |

| 6 | Воздействия от возводимых (монтируемых, бетонируемых или перемешаемых) мостовых конструкций (вес, ветровая нагрузка, крановая нагрузка, вес оборудования, находящегося на конструкции). |

| 7 | Вес строительных материалов и других строительных грузов. |

| 8 | Вес копров, монтажного (грузоподъемного) оборудования и транспортных средств. |

| 9 | Вес людей, инструмента и мелкого оборудования. |

| 10 | Усилие трения при перемещении пролетных строений и других конструкций и механизмов. |

| 11 | Горизонтальные инерционные нагрузки от кранов, копров, автомашин. |

| 12 | Нагрузки от укладки и вибрирования бетонной смеси. |

| 13 | Воздействие домкратов при регулировании напряжений или выправке положения и строительного подъема монтируемых (возводимых) мостовых конструкций. |

| 14 | Боковое усилие от перекоса катков или непараллельности накаточного пути. |

| 15 | Воздействие осадки грунта. |

| 16 | Ветровая нагрузка. |

| 17 | Ледовая нагрузка. |

| 18 | Нагрузка от навала судов и плавсистем. |

| 19 | Нагрузка от карчехода. |

| 20 | Нагрузка от наезда автомашин. |

2.2. В зависимости отпродолжительности действия нагрузки подразделяются на постоянные и временные(кратковременные и длительные).

К кратковременным относятся:

а) нагрузки под № 11, 14,16-20;

б) нагрузки от вибрированиябетонной смеси и от сотрясений при выгрузке бетонной смеси из числа нагрузок,предусмотренных под № 12.

К длительным временнымотносятся нагрузки под № 5, 8, 10, 13, 15 и горизонтальное давлениесвежеуложенной бетонной смеси (нагрузка № 12).

Примечание. Особые нагрузки,предусмотренные общими требованиями главы СНиП II-6-74 «Нагрузки и воздействия»(сейсмические, от аварий механизмов), при расчете вспомогательных сооружений неучитываются.

2.3. Основнымихарактеристиками нагрузок являются их нормативные значения, определяемыесогласно пп. 2.4-2.23.Расчетная нагрузка определяется как произведение нормативной нагрузки накоэффициент перегрузки п, учитывающийвозможное отклонение нагрузок в неблагоприятную сторону от нормативных значенийи устанавливаемый в зависимости от учитываемого предельного состояния.

Величины коэффициентовперегрузки n принимаются согласно табл. 13.

Особенности сочетанийнагрузок, учитываемых при расчетах вспомогательных сооружений различногоназначения, приведены в разделах 3-6.

Вероятность сочетанийразличных видов нагрузки учитывается коэффициентами сочетания пс, величина которыхпринимается в соответствии с указаниями разделов 3-6. В случаях, специально неоговоренных, величина nс=1.

Коэффициенты сочетаний пс вводятся в виде множителяк кратковременным нагрузкам.

Влияние динамическихнагрузок учитывается при расчете надземных конструкций путем введениядинамических коэффициентов согласно указаниям пп. 2.9, 2.10, 3.40, 4.89, 4.91, 5.18, 5.20.

2.4.Вертикальная нагрузка от собственного веса вспомогательных сооруженийопределяется по проектным спецификациям или проектным объемам и объемным весамматериалов и грунтов, приведенным в прилож. 9 и 10.

В соответствующих случаяхдолжно быть учтено и горизонтальное воздействие вертикальной нагрузки (распор,натяжение и т. п.).

Распределение нагрузки отсобственного веса в рассчитываемых конструкциях принимается:

а) в настилах, поперечинах,прогонах, насадках, балочных и кружальных фермах, коробках опалубки и т. п.линейных элементах - равномерным по длине конструкции, если действительнаянеравномерность не превышает 10 % средней величины;

б) в стойках подмостей,пирсов, опор, подкрановых эстакад и т. п. поддерживающих конструкциях -равномерным между всеми стойками рамы или опоры;

в) в прочих конструкциях -по фактическому весу отдельных ее частей.

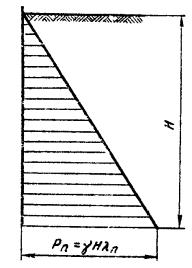

2.5. Вертикальное давлениеот веса грунта Р (в тс/м2)на ограждения котлованов, подпорные стенки и т. п. определяется по формуле

где γ- объемный вес грунта, тс/м3;

Н -расчетная толщина слоя грунта, м.

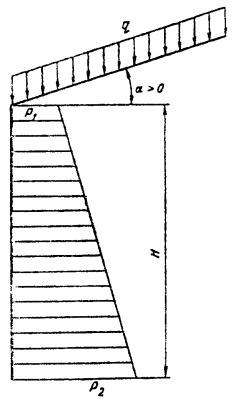

Горизонтальное (боковое)давление грунта на ограждения котлованов определяется согласно прилож. 11.Допускается использовать рекомендации прилож. 11 также при определениигоризонтального давления на подпорные стенки временного типа.

2.6. Гидростатическоедавление воды учитывается для частей сооружений и грунтов, расположенных нижеуровня поверхностных или грунтовых вод, путем уменьшения веса частей сооруженийи введения в расчет бокового давления воды, а также давления воды на днища(подушки).

Уровень воды принимаетсяневыгоднейший - наинизший или наивысший возможный вероятностью превышения 10 %для периода производства данного вида работ.

Уровень воды, давящей наограждения котлованов, определяется с учетом рекомендаций прилож. 11 ираздела 4.

Гидростатическое давлениеводы Р (в тс/м2) в любомнаправлении принимается равным

где γ- объемный вес воды, принимаемый 1 тс/м3;

Н - расчетнаявысота слоя воды, м.

2.7.Гидродинамическое давление воды на подводную часть конструкции Nвп (в кгс) принимается равным

где Nл - лобовое давление воды (в кгс), равное

Nт - силатрения воды по поверхности плавающего тела (в кгс), принимаемая равной

V -для неподвижных конструкций средняя скорость течения воды, принимаемая поданным поплавковых наблюдений и измерений вертушкой в пределах горизонтапогружения; для перемещающихся конструкций V- относительная скорость перемещения воды и плавающего тела, м/с.

В случае, если подводнаячасть конструкции (плавсистемы) стесняет живое сечение более чем на 10 %,необходимо учитывать возрастание скорости водного потока;

φ0 -коэффициент, учитывающий степень обтекаемости погруженного в воду тела,принимаемый для заостренных или закругленных в плане очертаний равным 0,75, адля прямоугольных очертаний - 1,00;

f - коэффициент,характеризующий трение воды по поверхности погруженного тела принимаемый, дляметаллических поверхностей равным 0,17, для деревянных - 0,25, для бетонных -0,20 кгс·с2/м4;

F - подводнаяплощадь по миделю (наиболее широкому поперечному сечению), м2;

S - площадь смоченнойповерхности (поверхность трения воды), м2.

Значения F и S принимаются равными:

а) для плашкоутов и барж

б) для бездонных ящиков,кессонов и т. п.

где t - осадка плашкоута или баржи,м;

Н - глубинаводы в месте опускания бездонного ящика или кессона, м;

В - ширинаплашкоута, баржи, бездонного ящика, кессона, м;

L - длинаплашкоута, баржи, бездонного ящика, кессона, м.

При V≥2 м/с следуетучитывать возрастание уровня воды у сооружения

где g - ускорение силы тяжести, м/с2.

При наличии косины течения,когда продольная ось тела составляет с направлением струй угол, отличный от 0°,лобовое давление воды Nл должно исчисляться не поплощади миделя, а по проекции погруженной в воду части плавучего тела наплоскость, нормальную к направлению течения.

Помимо давления текущей водыдолжна учитываться нагрузка от воздействия волн в размере 0,03 тс/м для рекшириной до 300 м и 0,12 тс/м при ширине 500 м.

При строительстве наакваториях с большими высотами волн (озера, водохранилища, широкие реки) долженпроизводиться более точный расчет волнового давления в соответствии со СНиП II-57-75«Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и отсудов)».

2.8. Воздействиеискусственного регулирования усилий в конструкциях вспомогательных сооруженийучитывается в случаях, предусмотренных проектом (например, придание плашкоутампервоначально обратного выгиба соответствующим порядком их балластировки).Величина усилий устанавливается при составлении проекта.

2.9.Вертикальная нагрузка от веса возводимых мостовых конструкций, а такжестроительных материалов и других грузов определяется по проектным спецификациямили объемам и объемным весам материалов, приведенным в проекте конструкции.

При реконструкциисуществующих мостов вес конструкций должен определяться с учетом ихфактического состояния.

В соответствующих случаяхдолжно быть учтено и горизонтальное воздействие вертикальной нагрузки (распор,натяжение и др.).

Вес возводимых конструкций,передаваемый на вспомогательные сооружения (сборочные клетки, прогоны и т. п.),допускается принимать равномерно распределенным по длине, если фактическиеколебания его по длине не превышают 10 %.

При устройстве нескольких(более двух) прогонов, рядов сборочных клеток и т. п. в плоскости поперечной коси моста нагрузка от возводимых конструкций принимается равномернораспределенной в поперечном направлении, если крутильная жесткость возводимойконструкции равна или более крутильной жесткости вспомогательных сооружений.

Вес устанавливаемых илиукладываемых кранами на вспомогательные сооружения (подмости и т. п.) элементови грузов (за исключением бетона) учитывается с динамическим коэффициентом,равным 1,1.

2.10.Вертикальная нагрузка от копров, монтажного (грузоподъемного) оборудования итранспортных средств принимается по паспортным данным и каталогам. Нагрузку отконсольных кранов, вагонов, тепловозов, обращающихся по сети, следуетопределять, пользуясь эквивалентными нагрузками, приведенными в прилож. 12. Нагрузка от нестандартногооборудования определяется по проектной документации.

Копры, монтажное итранспортное оборудование должны быть установлены в положение, вызывающеенаибольшие силовые воздействия на конструкции вспомогательных сооружений, ихэлементы и соединения (например, при минимальном вылете и максимальном весегруза или максимальном вылете и минимальном весе груза, без груза, приразличном положении стрелы в плане и наклоне стрелы копра).

Вес наклоняющейся стрелы,подвешенного к крану (копру) груза, с учетом веса строповочных устройств иоттяжек, принимается с динамическим коэффициентом, равным 1,1; вес молота - с динамическимкоэффициентом 1,2.

Вертикальные нагрузки наотдельные ноги (колеса) кранов должны определяться с учетом распределения весакрана и груза, а также с учетом действия горизонтальных нагрузок (тяговых,ветровых, инерционных), действующих на кран. При этом места приложенияотдельных нагрузок (тяговых, ветровых, инерционных) должны приниматься всоответствии с условиями работы крана.

2.11.Нагрузка от людей, инструмента и мелкого оборудования учитывается в виде:

а) равномерно распределеннойвертикальной нагрузки интенсивностью 250 кгс/м2 - при расчете досокопалубки плит, настилов рабочих подмостей и рештований, проходов, тротуаров, атакже непосредственно поддерживающих их конструкций (несущих ребер, поперечин,прогонов и т. п.);

б) равномерно распределеннойвертикальной нагрузки интенсивностью 200 кгс/м2 - при расчетерабочих подмостей, временных опор, пирсов, рабочих мостиков с длинойзагружаемого участка менее 60 м и интенсивностью 100 кгс/м2 придлине загружаемого участка 60 м и более. Указанной нагрузкой загружаютсяучастки, не занятые монтируемой (бетонируемой) конструкцией (обычно учитываетсякак нагрузка на тротуарах);

в) нагрузки, равной 75 кгс/мдля загружения собираемых пролетных строений без тротуаров (при определенииусилий на временные опоры);

г) сосредоточеннойгоризонтальной нагрузки величиной 70 кгс, приложенной посередине пролета междустойками перил или к стойке перил.

Доски опалубки и настиловподмостей, ступени лестниц, а также непосредственно поддерживающие ихконструкции, независимо от расчета на нагрузки, указанные выше, проверяются насосредоточенный груз величиной 130 кгс. При ширине доски менее 15 см нагрузкураспределяют на две доски (при условии сплачивания их поперечными планками).

Нагрузка для крюков,служащих для подвешивания лестниц, принимается равной 200 кгс.

Нагрузка (вес материалов,инструмента и рабочих) для подвесных люлек на одного рабочего принимаетсяравной 120 кгс и на двух рабочих - 250 кгс.

Каждая тетива приставныхлестниц рассчитывается на сосредоточенный груз 100 кгс.

2.12. Величина силы трения Nнт при перемещениях пролетныхстроений, бездонных ящиков, подкрановых и подкопровых тележек кранов и копров идр. по горизонтальной плоскости определяется по формулам:

а) при перемещении порельсам на подкладках (салазках) или по бетонному, грунтовому и деревянномуоснованию

б) при перемещении порельсам на катках

в) при перемещении порельсам на тележках с подшипниками скольжения

то же с подшипниками качения

г) при перемещении пополимерным устройствам скольжения

где Р -нормативная нагрузка от веса перемещаемой конструкции (механизма), тс;

f1 - коэффициент тренияскольжения, принимаемый по прилож. 9;

f2 - коэффициенттрения качения катка (колеса) по рельсам, принимаемый по табл. 3;

f3 - коэффициент тренияскольжения в подшипниках, принимаемый равным от 0,05 до 0,10 см;

f4 - коэффициент трения каченияв подшипниках, равный 0,02 см;

f5 - коэффициенттрения скольжения для полимерных материалов, принимаемый по табл. 4;

R1 - радиускатка, см;

R2 - радиусколеса, см;

k=2 - коэффициент,учитывающий влияние местных неровностей рельсов и катков, перекоса катков,непараллельности накаточных путей и прочих факторов, вызывающих возрастаниесопротивления движению;

r - радиус оси колеса, см.

Таблица 3

| Диаметр катка (колеса), мм | 200-300

и менее | 400-500 | 600-700 | 800 | 900-1000 |

| Коэффициент трения качения f2, см | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 |

Таблица 4

| Материал трущейся пары | Давление, кгс/см2 | Коэффициент трения f5 полимерных устройств скольжения при температуре |

| отрицательной | положительной |

| Полированный лист+фторопласт | <100 | 0,12 | 0,07 |

| >100 | 0,09 | 0,06 |

| Полированный лист+нафтлен | <100 | 0,12 | 0,07 |

| >100 | 0,10 | 0,06 |

| Полированный лист+металлофторопласт | <100 | 0,12 | 0,08 |

| >100 |

| Полированный лист + полиэтилен ВП | <100 | 0,18 | 0,10 |

| >100 | 0,12 | 0,06 |

Примечания.1. В таблице указаны значения коэффициента трения при трогании с места. Прискольжении значения f5 понижаются в среднемдо 80 %.

2. При замене полированного листа листом, покрашенным эмалью, значениякоэффициента трения увеличиваются на 10 %.

2.13. Инерционнаягоризонтальная нагрузка, направленная вдоль кранового (копрового) рельсовогопути, должна приниматься равной 0,08 собственного веса любого элемента крана(ноги, ригеля, тележки, груза) и приложенной в центре тяжести соответствующегоэлемента.

Продольная нагрузка приперекосе и заклинке ног крана принимается равной 0,12 нормативной вертикальнойнагрузки на ведущие колеса передвигающейся ноги и приложенной к головке рельсовподкранового пути. Направление усилий на заклиненной и передвигающейся ногепринимается противоположным.

Нормативная горизонтальнаянагрузка, направленная поперек кранового пути и вызываемая торможением тележки,должна приниматься равной 0,05 суммы весов груза, веса тележки и канатовгрузового полиспаста.

Инерционные горизонтальныенагрузки Т (в тс), возникающие приостановке механизма вращения крана (копра), принимаются равными:

а) от собственного весастрелы

б) от суммы весов груза,грузового блока и канатов грузового полиспаста

где Gc- вес стрелы, приведенный к оголовку, т;

Gгр- суммавесов груза, грузового блока и канатов грузового полиспаста, т;

а′ - величиназамедления вращательного движения, м/с2, определяемая по формуле

где n -скорость вращения платформы крана (копра), об/мин;

l - вылет стрелы, м;

t - времяостановки в с, определяемое по табл. 5.

Примечания.1. В вес груза включаются веса грузозахватных устройств, траверс и оттяжек.

2. При подъеме груза двумя или более грузозахватными механизмами должнаучитываться неравномерность передачи веса груза, если она может иметь место поусловиям производства работ.

При известной мощностидвигателей поворота усилия, возникающие при вращении, допускается определять поп. 4.92.

Сила Т прикладывается к оголовку стрелы.

Нагрузка от торможенияавтомашин и автокранов (при скоростях не свыше 30 км/ч) принимается равной 0,25Ра, где Ра - вес автокрана (автомашины), и 0,3Рг, где Рг - вес гусеничного крана (трактора, бульдозера). Прискоростях менее 5 км/ч тормозную нагрузку допускается не учитывать.

Таблица 5

| Вылет стрелы l, м | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

| Время остановки t, с | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5 | 8 | 10 |

Примечание. Дляпромежуточных значений l величины tопределяются по интерполяциям.

2.14. Нагрузки от укладки ивибрирования бетонной смеси принимаются:

а) вертикальные - отвибрирования бетонной смеси - 200 кгс/м2 горизонтальной поверхностиопалубки;

б) горизонтальные (набоковую поверхность опалубки):

от давления свежеуложеннойбетонной смеси - по табл. 6;

от сотрясения при выгрузкебетонной смеси - по табл. 7;

от вибрирования бетоннойсмеси – 400k3, кгс/м2, где k3 - коэффициент, учитывающийнеодновременную работу вибраторов по ширине бетонируемого изделия и вводимый врасчет прогонов и стоек опалубки;

k3=1 - для изделий шириной 1,5м и менее и изделий, уплотняемых с помощью наружных вибраторов;

k3=0,8 - для изделий ширинойсвыше 1,5 м.

Для поверхности форм,наклонных в сторону изделия, давление бетонной смеси определяется путемумножения горизонтального давления бетонной смеси на синус угла наклонаповерхности формы к горизонту. При угле наклона менее 30° к горизонталидавление бетонной смеси на форму не учитывается.

Таблица 6

| Способ укладки и уплотнения бетонной смеси | Расчетные формулы для определения максимальной величины бокового давления | Пределы применения формулы |

| При помощи внутренних вибраторов |

| H≤R,

V<0,5 |

| То же |

| V≥0,5 при условии, что Н≥1 |

| При помощи наружных вибраторов |

| V<4,5,

H≤2R1 |

| То же |

| V>4,5 при условии, что Н>2 м |

| Подводное бетонирование методом ВПТ |

| - |

В табл. 6обозначено:

Р -нормативное максимальное боковое давление бетонной смеси, кгс/м2;

γ- объемный вес бетонной смеси (γ=2350 кгс/м3 для тяжелого бетона);

Н -высота уложенного слоя бетона, оказывающего давление на опалубку (но не болееслоя, уложенного в течение 4 часов);

V -скорость бетонирования (по вертикали), м/ч;

R - радиус действиявнутреннего вибратора, м;

R1 - радиус действия наружноговибратора, м;

k1 - коэффициент, учитывающийвлияние консистенции бетонной смеси:

при осадке конуса 0-2 см k1=0,8;

при осадке конуса 4-6 см k1=1,0;

при осадке конуса 8-12 см k1=1,2;

k2 - коэффициент, учитывающийвлияние температуры бетонной смеси:

для смеси с температурой5-7° k2=1,15;

для смеси с температурой12-17° k2=1,0;

для смеси с температурой28-32° k2=0,85;

hд - высота «действующегостолба» подводного бетона, принимается hд =kI,м, где k - показательсохранения подвижности бетонной смеси в часах; I - скорость бетонирования, м/ч.

Примечания.1. Ориентировочно принимается: радиус действия внутренних вибраторов R=0,75 м, наружных вибраторов R1=1м.

2. В случае,если температура бетона неизвестна, значение k2принимается равным 1,0.

3. Показательподвижности бетонной смеси k следуетпринимать не менее 0,7-0,8 часа, а скорость бетонирования I - неменее 0,3 м/ч.

Таблица 7

| Способ подачи бетонной смеси в опалубку | Горизонтальная нагрузка на боковую опалубку, кгс/м2 |

| Спуск по лоткам и хоботам, а также непосредственно из бетоноводов | 400 |

| Выгрузка из бадей емкостью: |

|

| от 0,2 до 0,8 м3 включительно | 400 |

| более 0,8 м3 | 600 |

2.15. Воздействие домкратовна конструкции вспомогательных сооружений, при регулировании напряжения иливыправке положения и строительного подъема монтируемых (возводимых) конструкций,определяется как опорное давление на домкраты от нормативных нагрузок плюсдополнительное устанавливаемое проектом конструкции усилие, необходимое длярегулирования в ней напряжений (положения).

Определение опорных давлений(реакций на домкраты) от монтируемой конструкции производится по расчетнойсхеме, имевшей место к началу регулирования, напряжений или выправки положенияи строительного подъема, независимо от предшествовавшего порядка монтажа ираспределения усилий (указанными факторами нельзя пренебречь при расчете самойконструкции).

2.16.Боковое усилие Н от перекоса катков,бокового смещения надвигаемой конструкции и непараллельности накаточных путейопределяется по формулам:

а) при перемещении по пирсамна тележках с устройством подвижного опирания одного конца пролетного строения

б) то же при неподвижномопирании обоих концов пролетного строения

в) при продольномперемещении на катках

г) при перемещении наполимерных устройствах скольжения

где Р -нормативная нагрузка от веса надвигаемой конструкции.

Величина бокового усилия,приведенная выше, учитывается только для расчета упорных устройств, деталей ихкрепления, прогонов накаточных путей и опор высотой менее 1 м.

При расчете накаточных опорвысотой более 1 м и их оснований величина бокового усилия учитывается в размере50 % от приведенных выше значений.

2.17.Значение статической составляющей ветровой нагрузки qсн (в кгс/м2)нормальной к расчетной поверхности вспомогательных сооружений, монтажныхприспособлений, механизмов и возводимых мостовых конструкций определяется поформуле

где q0-скоростной напор ветра, кгс/м2;

с -аэродинамический коэффициент;

k - коэффициент, учитывающийизменение скоростного напора ветра по высоте (берется отдельно для каждогоэлемента сооружения с учетом его высоты).

Величины скоростного напораветра приведены в табл. 8, значения kи с - в табл. 9 и 10.

Таблица 8

| Районы СССР (принимаются по прилож. 13) | Нормативный скоростной напор ветра, q0, кгс/м2 |

| I | 27 |

| II | 35 |

| III | 45 |

| IV | 55 |

| V | 70 |

| VI | 85 |

| VII | 100 |

| Горные районы БАМ на участке Кунерма-Чара | 45 |

| Горные районы БАМ на участке Чара-Березовка | 50 |

Примечания.1. При проверке прочности и устойчивости сооружений на стадиях работыпродолжительностью эксплуатации не более двух недель или в безветренный период(опалубка перед бетонированием, монтажная вышка перед загруженном и т. п.) допускаетсявеличину нормативного скоростного напора принимать равным 0,8 от значений,приведенных в таблице.

2.Нормативный скоростной напор ветра принят для высоты над поверхностью земли до10 м.

Таблица 9

Примечания.1. Местности типа А - открытые степи, лесостепи, пустыни, озера, водохранилища.

2. Местноститипа Б - города, лесные массивы с высотой препятствий более 10 м.

Таблица 10

| Наименование элементов | Аэродинамический коэффициент с |

| Опалубка и подобные элементы, составные в горизонтальном сечении | +0,8

-0,6 |

| Сплошные элементы прямоугольного сечения | 1,4 |

| Элементы круглого сечения | 1,2 |

| Ванты и оттяжки | 1,1 |

| Буксиры, баржи, суда | 1,4 (поперек)

0,8 (вдоль) |

| Плашкоуты | 1,4 |

| Горизонтальные поверхности (зоны отсоса) | -0,4 |

Примечание. Длясооружений со сложным контуром допускается уточнять величину с согласно СНиП II-6-74 «Нагрузки ивоздействия».

Для высоких сооружений спериодом собственных колебаний более 0,25 светровая нагрузка должна определяться с учетом динамической составляющей,согласно указаниям главы СНиП II-6-74 «Нагрузки ивоздействия».

В случаях, когда скоростьветра при производстве работ ограничивается по условиям производства работ итехники безопасности, скоростной напор ветра принимается равным:

а) при расчете мощноститяговых обустройств и буксиров для установки пролетных строений на плавучихопорах - 9,0 кгс/м2 (из условия производства работ при ветрескоростью до 10 м/с);

б) при расчете:

подмостей, опор, подкрановыхэстакад и других устройств в процессе работы монтажных кранов;

тяговых средств в процессеперекатки (надвижки) пролетного строения;

подъемных устройств исредств в процессе подъемки пролетного строения;

устройств, воспринимающихвоздействие домкратов в процессе регулирования напряжений или выправкеположения и строительного подъема монтируемых конструкций - 18,0 кгс/м2(из условия производства работ при ветре до 13 м/с).

Расчетную ветровуюповерхность принимают по проектным контурам, т. е. по площади проекции частейсооружения (силуэта судна, крана, копра) на вертикальную плоскость,перпендикулярную направлению ветра. Для решетчатых конструкций с однотипнымиэлементами разрешается расчетную поверхность принимать равной площади фермы,вычисленной по ее наружному габариту со следующими значениями коэффициентовзаполнения φ:

а) для монтируемых балочныхпролетных строений со сквозными фермами:

первая ферма - 0,2;

вторая и последующая фермы -0,15;

б) для вспомогательныхсооружений:

решетчатые башни изинвентарных конструкций - по табл. 11;

решетчатые башни и стрелыкранов (копров) - 0,8.

Таблица 11

Для других решетчатыхконструкций значения с и φ должны определяться согласнотабл. 8 СНиП II-6-74 «Нагрузки и воздействия».

2.18.Горизонтальная продольная ветровая нагрузка на сквозные фермы монтируемых ивспомогательных сооружений принимается в размере 60 % и на балки со сплошнойстенкой - в размере 20 % от полной нормативной поперечной ветровой нагрузки.

На остальные сооружения иподъемно-транспортное оборудование продольная ветровая нагрузка определяетсятем же порядком, как и поперечная ветровая нагрузка.

В конструкциях, имеющихразвитые горизонтальные (наклонные) плоскости (настилы, опалубки, навесы),должно учитываться образование зон разрежения и скоростного напора угоризонтальных (наклонных) плоскостей, вызывающее образование вертикальных(подъемных) усилий.

Эти усилия должныопределяться, как и горизонтальная ветровая нагрузка при значениях с= -0,4.

2.19. Нагрузка от давленияльда на защитные конструкции вспомогательных сооружений, подвергающихся поусловиям производства работ ледовым воздействиям, на реках с ледоходомпринимается (в тc на метр ширины опоры или ледореза) равной:

а) при отсутствии режущегоребра – 50hл, (55 hл - для районов БАМ исевернее линии Красноярск-Воркута);

б) при наличии вертикальногорежущего ребра - 35 hл, (40 hл - для районов БАМ исевернее линии Красноярск-Воркута), где hл - толщина льда.

Нагрузка от давления льдаприкладывается вдоль реки в уровне высокого ледохода вероятностью превышения 10%.

Для особо ответственныхсооружений (опоры при полунавесной сборке), а также при действии заторных массльда и нагрузки от ледяных полей ледовая нагрузка должна определяться точнымиспособами в соответствии с указаниями СНиП II-57-75 «Нагрузки ивоздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)».

Величина hл должна приниматься равной0,8 от наибольшей за зимний период толщины льда вероятностью превышения 10 %.

На реках, промерзающих додна, должна приниматься толщина льда, наблюдаемая при осеннем ледоставе.

Примечание. Толщинальда, принятая в расчете, должна указываться в проекте. Если фактическаятолщина льда будет больше принятой в расчете, то должны приниматьсядополнительные меры при пропуске ледохода.

2.20. Нагрузка от наваласудов и плавсистем на вспомогательные сооружения или защищающие их устройствапринимается:

от обращающихся по рекесудов - по табл. 12;

Таблица 12

| Класс внутренних водных путей | Нагрузки от навала судов, тс |

| вдоль оси моста со стороны пролета | поперек оси моста со стороны |

| судоходного | несудоходного | верховой | низовой, при отсутствии течения, и верховой |

| I | 100 | 50 | 125 | 100 |

| II | 70 | 40 | 90 | 70 |

| III | 65 | 35 | 80 | 65 |

| IV | 55 | 30 | 70 | 55 |

| V | 25 | 15 | 30 | 25 |

| VI | 15 | 10 | 20 | 15 |

| VII | 10 | 5 | 15 | 10 |

от плавсистем, имеющихся настроительстве, согласно приведенным ниже указаниям.

Кинетическую энергию наваласудна Eн (в тс·м) при подходе его кпричальному сооружению следует определять по формуле

(1)

(1)

где Dc - расчетное водоизмещение судна, тc;

V - нормальнаяк поверхности сооружения составляющая скорости подхода судна, м/с, принимаемаяв обычных условиях равной 0,2 м/с;

ν - коэффициент, учитывающийпоглощение кинетической энергии подходящего судна и равный 0,45, для сооруженийна сваях.

Энергию деформациипричальных сооружений допускается определять по формуле

(2)

(2)

где k -коэффициент жесткости причального сооружения в горизонтальном направлении, тс/м(ориентировочно k≈200 тс/м);

Hx - поперечная горизонтальнаянагрузка на причал от навала судов при подходе к сооружению. Значения Hx определяют, приравниваявыражения (1)и (2).

Продольная нагрузка Hу (в тс) от навала судна при подходе к сооружениюдолжна определяться по формуле

где f - коэффициент трения,принимаемый в зависимости от материала лицевой поверхности отбойногоустройства: при поверхности из бетона или резины f=0,5, при деревянной поверхности f=0,4.

Нагрузка от навала навспомогательные сооружения считается приложенной посередине их длины или ширинына уровне рабочего горизонта воды, за исключением случаев, когда имеютсявыступы, фиксирующие уровень действия этой нагрузки, и когда при более низкомуровне нагрузка вызывает более значительные воздействия.

2.21. При расположении опорподмостей в пределах полотна действующей автомобильной дороги ограждение опордолжно быть рассчитано на действие горизонтального усилия от наезда автомобиля.Нормативная величина этого усилия, приложенного на высоте 1,0 м над уровнемпроезжей части, принимается равной 20 тс при условии ограничения скоростейгрузовых автомашин до 25 км/ч.

2.22. Воздействие осадкигрунта в основаниях вспомогательных сооружений следует принимать по результатамрасчета оснований.

Осадка грунта учитываетсяпри расчетах сборочных плазов на насыпях, опор сборочных подмостей при сборке(надвижке) по неразрезной схеме в тех случаях, когда осадка не исключаетсяконструктивными мерами.

2.23.Нагрузка от воздействия карчехода на защитные устройства определяется дляуровня воды вероятностью превышения 10 %:

а) от удара одиночногобревна Н (в тс)

где V - скорость течения воды, м/с;

б) от навала при образованиизатора Pз (в тс) по формуле

где В и L - длинаи ширина затора, м;

V - скоростьтечения, м/с;

qсн - интенсивность ветровойнагрузки, кгс/м2 (по п. 2.17).

2.24.Нормативные нагрузки и воздействия, вычисленные в соответствии с пп. 2.1-2.23, принимаются скоэффициентами перегрузки п,приведенными в табл. 13 для расчетов по первому предельному состоянию.

Таблица 13

| Нормативные нагрузки и воздействия | Коэффициенты перегрузки n |

| Собственный вес конструкции вспомогательных сооружений: инвентарных (УИКМ, ИМИ-60, МИК) | 1,2 и 0,9 |

| Остальных неинвентарных конструкций | 1,1 и 0,9 |

| Вертикальное давление от веса грунта | 1,2 и 0,9 |

| Горизонтальное давление грунта | 1,2 и 0,8 |

| Гидростатическое давление воды | 1,0 |

| Гидродинамическое давление воды | 1,2 и 0,75 |

| Воздействие искусственного регулирования усилий во вспомогательных сооружениях | 1,3 и 0,8 |

| Вес возводимых (монтируемых, бетонируемых или перемещаемых) мостовых конструкций | 1,1 и 0,9 |

| Вес строительных материалов и утепляющих слоев опалубок | 1,3 и 0,8 |

| Вес копров монтажного (грузоподъемного) оборудования и транспортных средств | 1,1 и 0,9 |

| Вес людей, инструмента и мелкого оборудования | 1,3 и 0,7 |

| Усилие трения при перемещении пролетных строений и других грузов: |

|

| на салазках | 1,3 и 1,0 |

| на катках | 1,1 и 1,0 |

| на тележках | 1,2 и 1,0 |

| на полимерных устройствах скольжения | 1,3 и 1,0 |

| Нагрузки от укладки и вибрирования бетонной смеси | 1,3 и 1,0 |

| Инерционные нагрузки от кранов, копров, автомашин | 1,1 и 1,0 |

| Воздействие домкратов при регулировании напряжений или выправке положения и строительного подъема монтируемых (возводимых) мостовых конструкций: |

|

| при винтовых домкратах | 1,2 |

| при гидравлических домкратах | 1,3 |

| Боковое усилие от перекоса катков или непараллельности накаточных путей | 1,0 |

| Ветровая нагрузка | 1,0 |

| Ледовая нагрузка | 1,0 |

| Нагрузка от навала судов и плавсредств | 1,0 |

| Нагрузка от карчехода | 1,0 |

| Нагрузка от наезда автомашин | 1,0 |

Примечание. Весвспомогательных и монтируемых мостовых конструкций, а также строительныхматериалов и оборудования, подвешенных к крану либо погруженных на транспортныесредства, принимается с коэффициентом перегрузки, приведенным в таблице дляданного вида конструкции, материала и оборудования.

2.25. Указанные в табл. 13коэффициенты перегрузки п принимаютсяпо каждой строке одинаковыми в пределах целой части сооружения (пролетногостроения, подмостей, пирсов, промежуточных опор, призмы обрушения и т. п.), заисключением расчета на устойчивость положения конструкции. Коэффициентыперегрузки в этом случае принимаются в соответствии с п. 1.19.

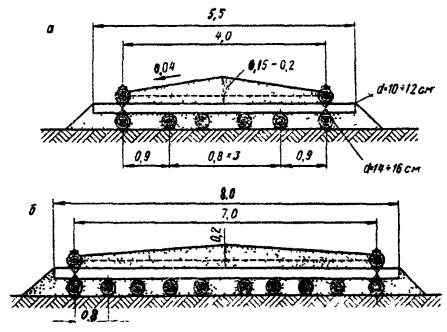

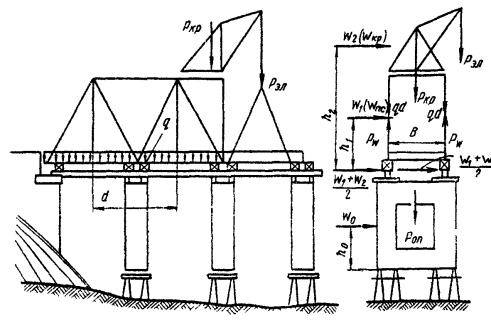

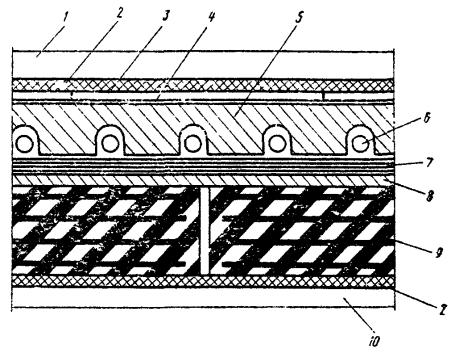

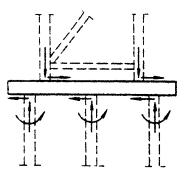

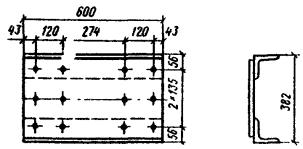

3.1. Эстакады,предназначенные для пропуска и работы козловых монтажных кранов, следует, какправило, проектировать в низком уровне с опорами на свайном или (приневозможности погружения свай) ряжевых основаниях.

Подкрановые эстакады какдорогостоящие сооружения должны применяться при соответствующемтехнико-экономическом обосновании.

Отметка низа конструкций пролетных строений эстакады должнаназначаться в соответствии с указаниями п. 1.10, в. Допускается висключительных случаях временное затопление эстакады паводковыми водами приусловии соблюдения требований п. 1.6 и при условии, что проектами организациистроительства предусмотрены перерывы в работе кранов на время затопления.

Пролетные строения иобстройку опор выше горизонта наинизшего ледохода рекомендуется проектировать сучетом возможности их разборки на случай пропуска ледохода.

Подкрановый путь на эстакаде(насыпи) следует располагать горизонтально. В отдельных случаях допускаетсяустраивать подкрановый путь с уклоном не более 0,003.

3.2. При одновременномустройстве подкрановой эстакады под козловой кран и рабочего мостикарекомендуется для увеличения жесткости опор и более рационального использованиясвай свайное основание под жесткую ногу крана объединять со свайным основаниемрабочего мостика.

3.3. В пределах пойменнойчасти при достаточной несущей способности грунта основания и небольших высотахэстакаду рекомендуется заменять насыпью, отсыпаемой из непучинистых грунтов.Замена эстакады насыпью должна быть экономически обоснована.

Ширина верхней площадкинасыпи должна быть не менее 300 см, заложение откосов 1:1,25. Подошва насыпидолжна быть удалена от откоса котлована (сооружаемого без крепления) не менеечем на 0,85 глубины котлована.

Верхняя площадка насыпидолжна иметь поперечный уклон 0,008.

На участках с вечномерзлымигрунтами отсыпка насыпи для козловых кранов не рекомендуется. Допускаетсяустройство продуваемой наброски из камней.

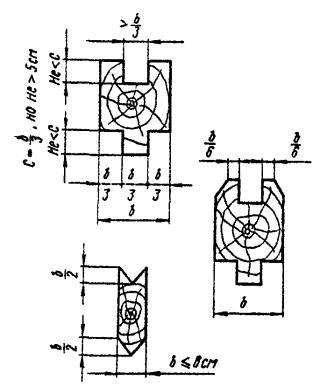

3.4. Эстакады должны иметьнастил шириной 0,80 м и односторонние перила, отвечающие требованиям подраздела«Рабочие подмости, леса, площадки и другие приспособления для выполнения работна высоте».

3.5.Подкрановые пути на эстакадах (насыпях) должны удовлетворять следующимусловиям:

а) тип рельса принимается взависимости от величины давления на ходовое колесо:

до 22 тс - Р43;

23-25 тс - Р50;

26-28 тс - Р65.

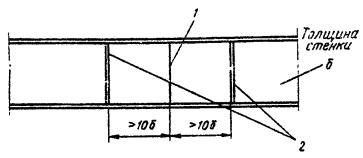

Ширина головки рельса должнабыть не менее чем на 10 мм уже расстояния между ребордами ходового колеса.Допускается использование старогодных рельсов на тип более установленного выше;

б) рельсы должныукладываться на плоские или клинчатые подкладки шириной 150-160 мм, толщиной12-16 мм и длиной 230-380 мм. Разрешается устанавливать рельсы без подкладокпри нагрузке на колесо до 15 тс.

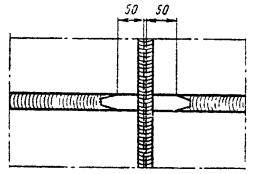

Рельсы к шпалам должныпришиваться тремя костылями (шурупами):

в) полушпалы (шпалы) должныукладываться на расстоянии по осям 700 мм при давлении на колесо 15 тс, 600 мм- при давлении от 15 до 20 тс и 500 мм - при большем давлении. Шпалы(полушпалы) должны применяться типа IA, IБ. Допускается применениедеревянных брусьев соответствующих размеров;

г) рельсовые стыки должныперекрываться накладками. Пути на эстакадах с металлическими пролетнымистроениями укладываются без стыковых зазоров; на земляном полотне - с зазорами;

д) полушпалы крепятся кметаллическим пролетным строениям двумя лапчатыми болтами;

е) балластный слой (нанасыпях) должен иметь толщину под шпалой не менее 25 см, плечо не менее 20 см изаложение 1:2;

3.6. Нарасстоянии не менее 1,5 м от конца пути должен устанавливаться конечныйвыключатель, а также тупиковый упор, рассчитанный на восприятие ударадвижущегося крана (по методике СНиП II-6-74 «Нагрузки ивоздействия», приложение III).

3.7. Подкрановые эстакадыдолжны быть рассчитаны по первому и второму предельным состояниям на нагрузки ивоздействия в их невыгодном сочетании. В табл. 14 приведены сочетаниянагрузок, рассматриваемые при расчете подкрановых эстакад для козловых крановна рельсовом ходу, в табл. 15 - сочетания нагрузок, рассматриваемые прирасчете подкрановых опор (подставок) и эстакад для монтажных кранов(деррик-кранов и т. п.).

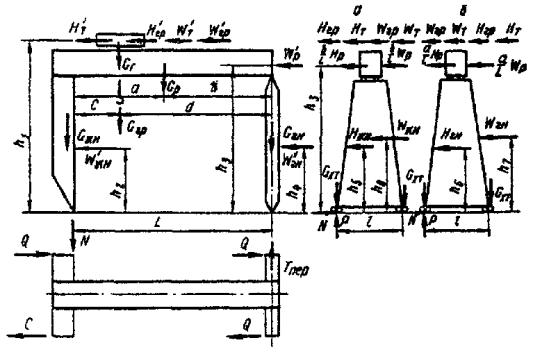

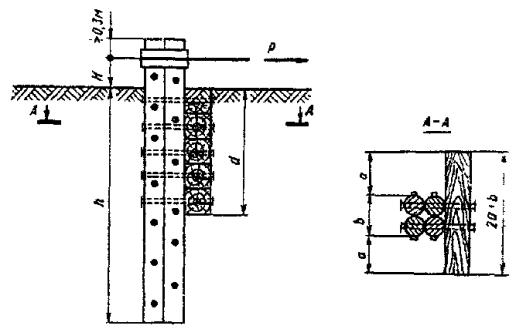

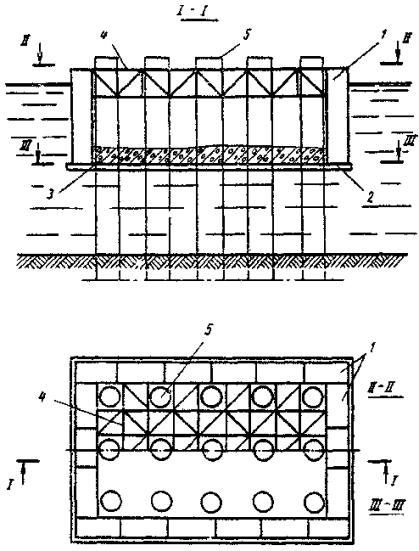

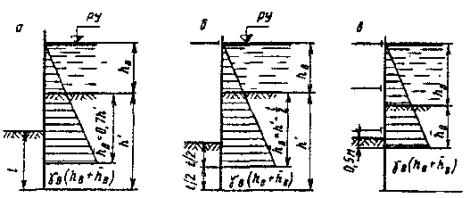

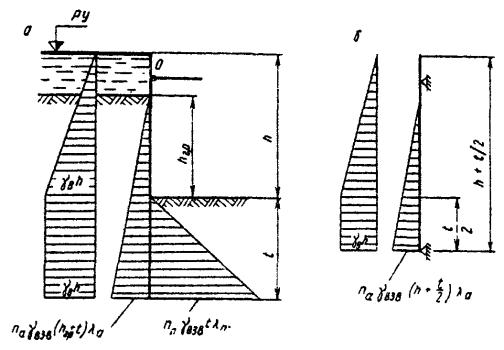

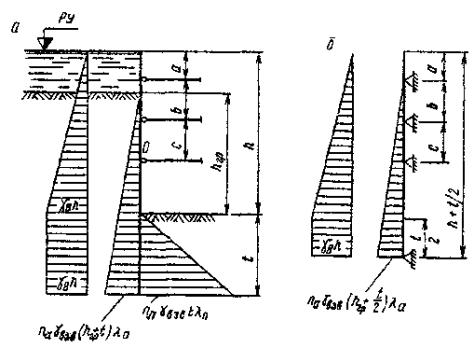

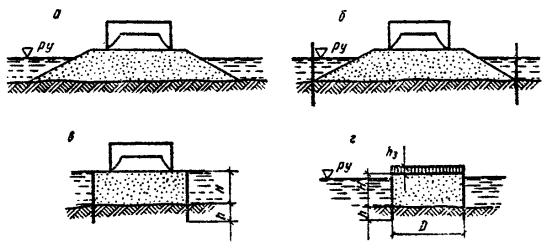

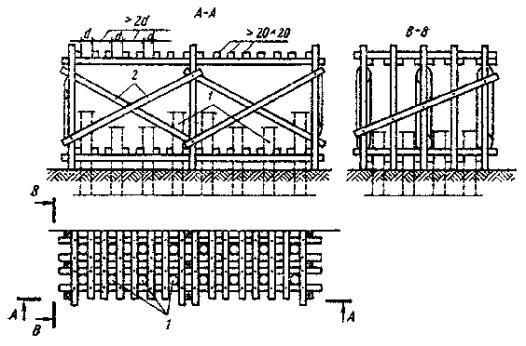

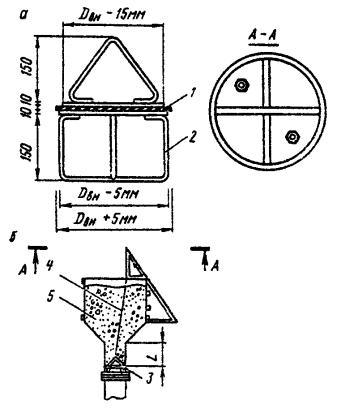

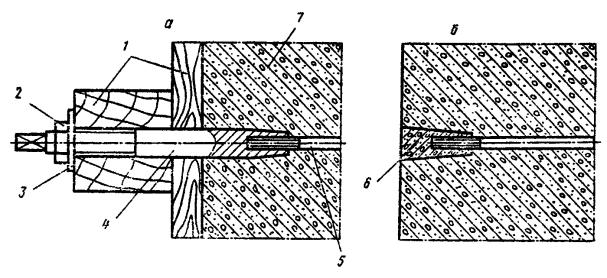

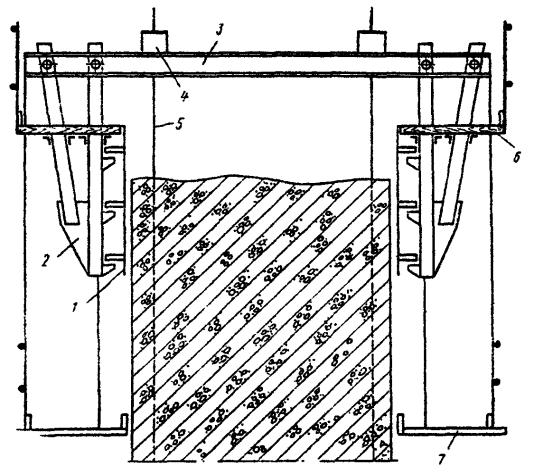

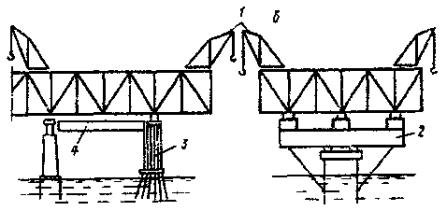

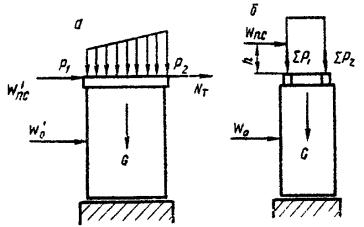

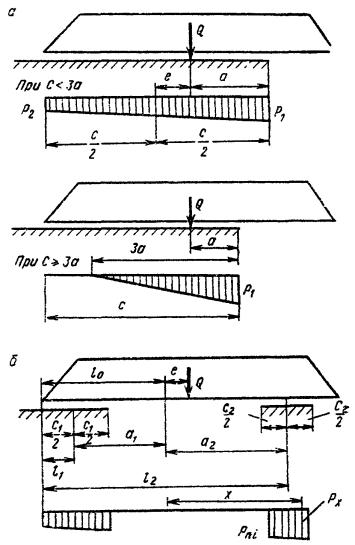

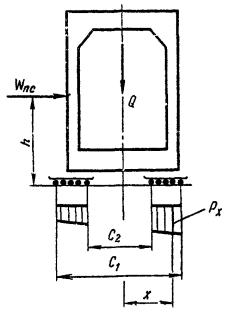

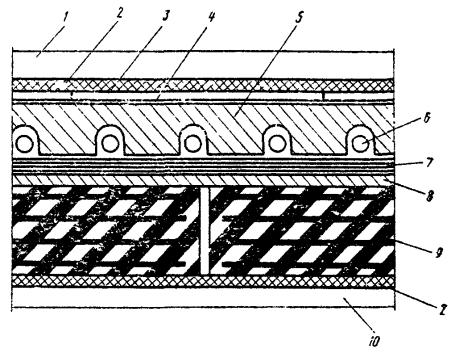

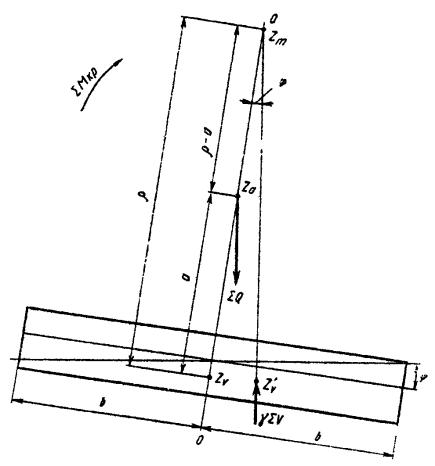

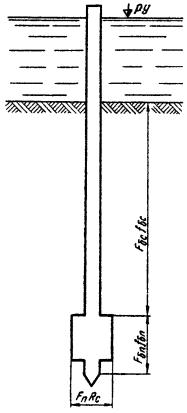

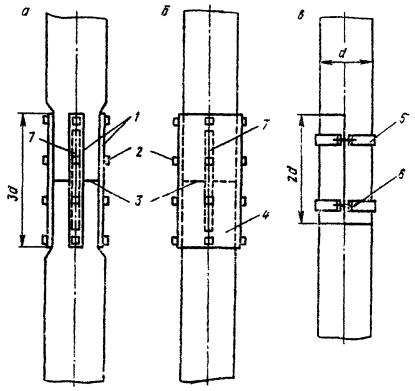

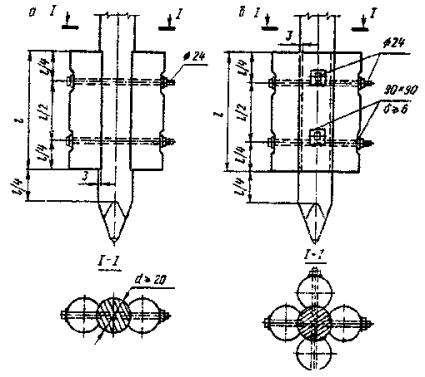

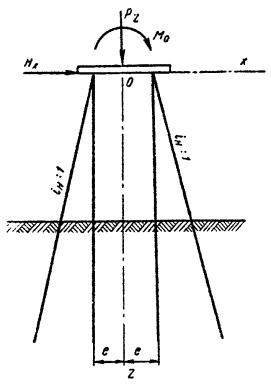

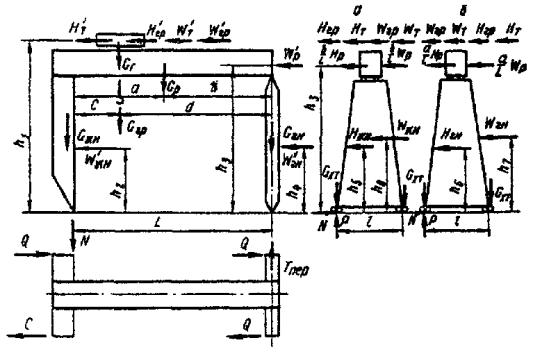

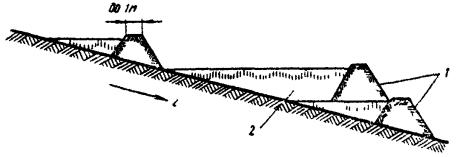

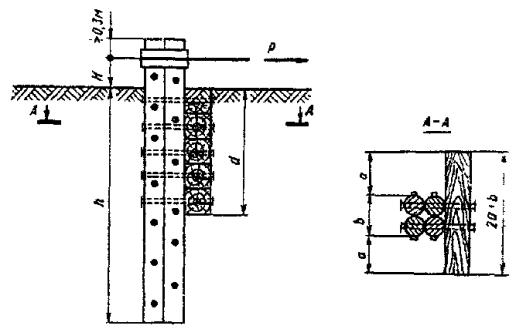

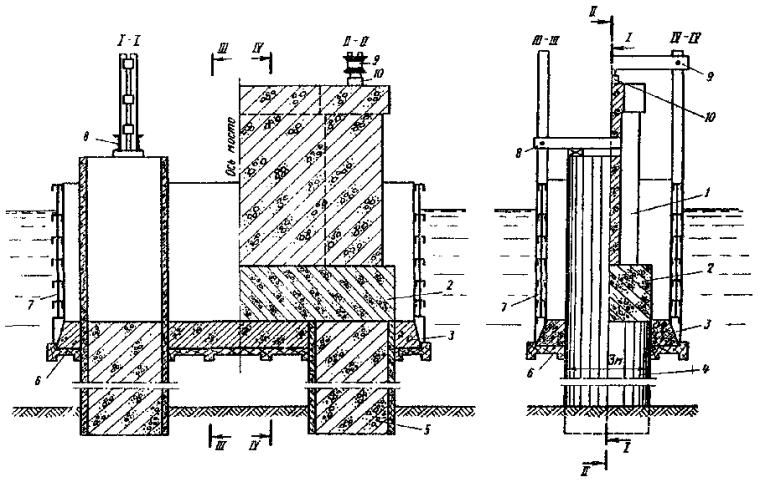

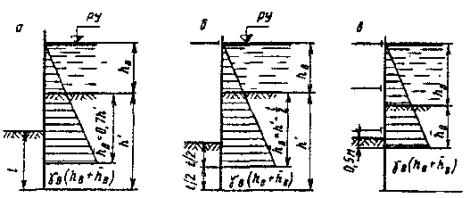

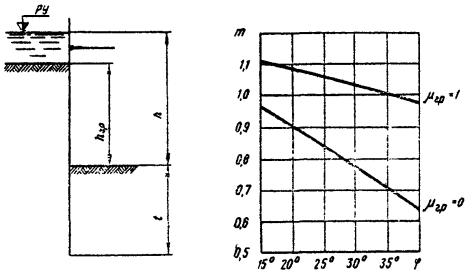

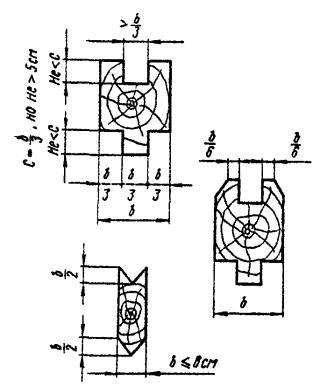

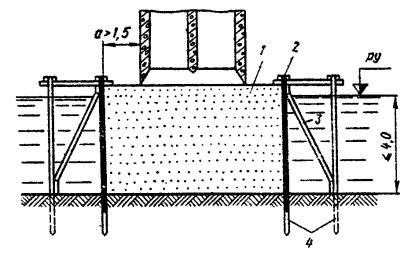

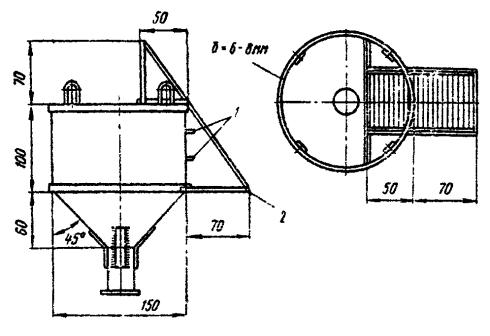

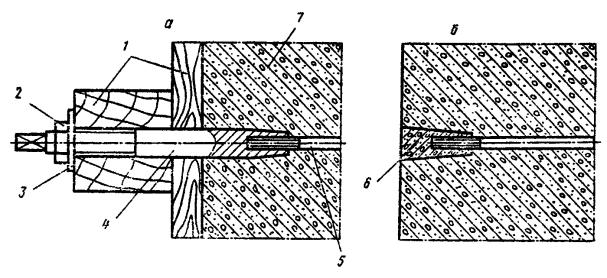

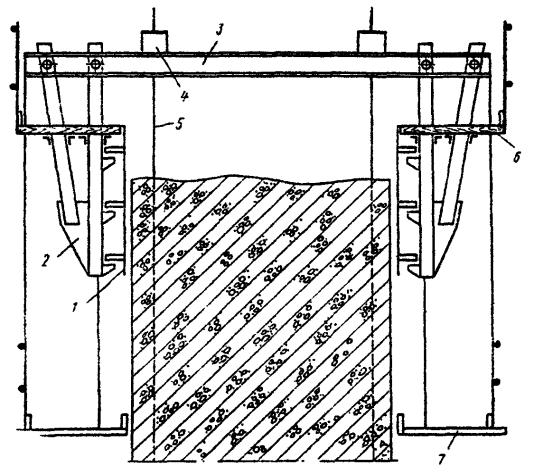

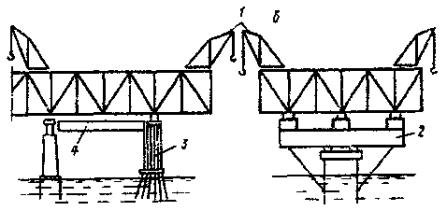

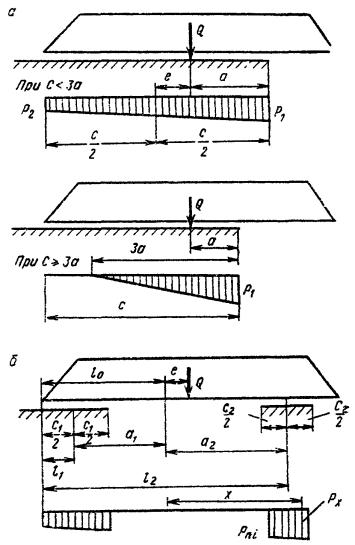

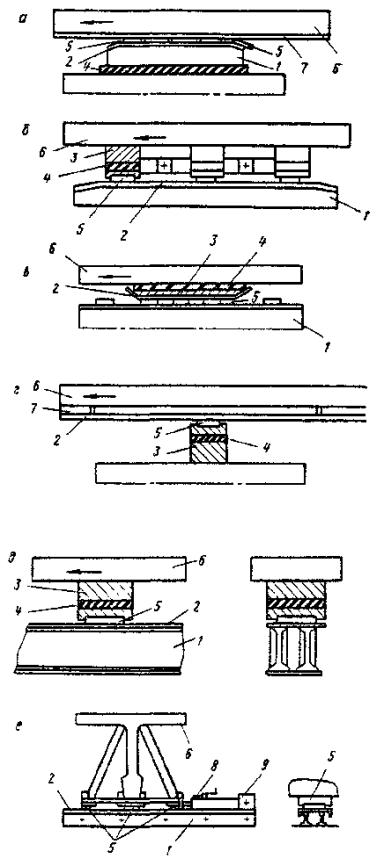

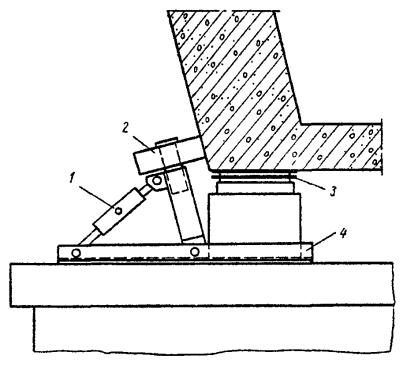

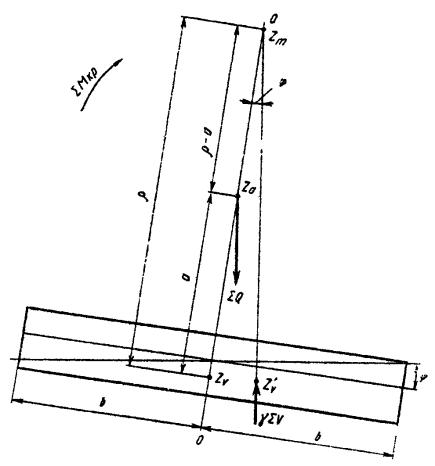

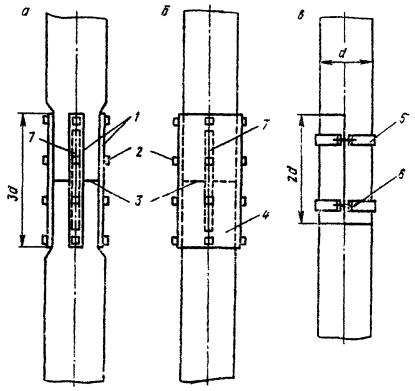

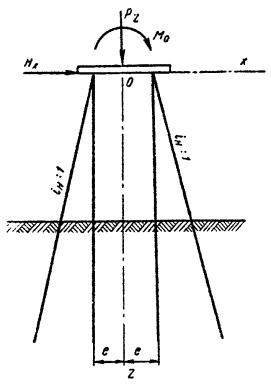

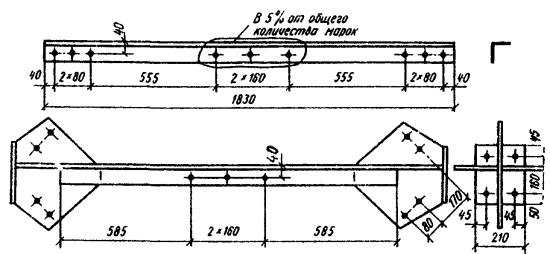

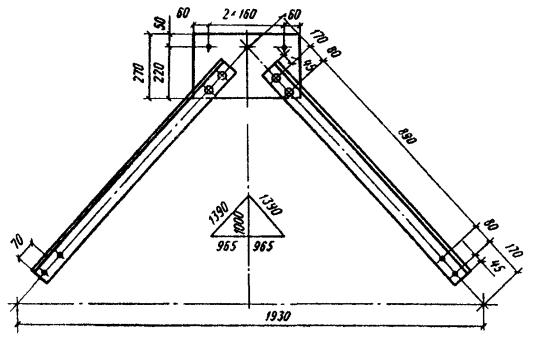

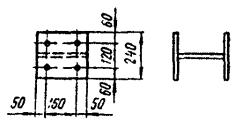

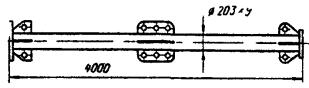

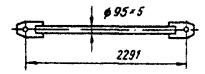

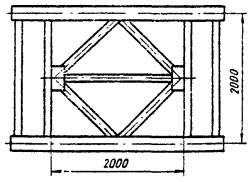

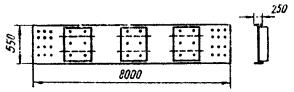

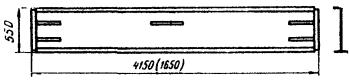

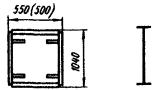

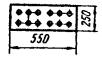

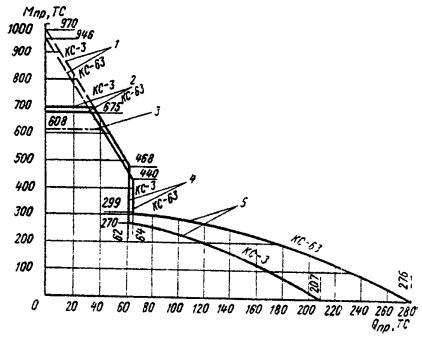

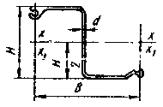

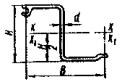

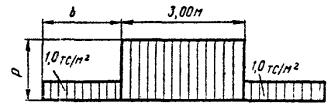

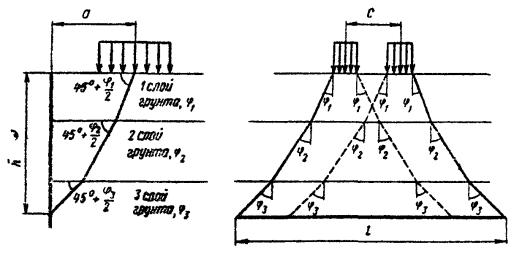

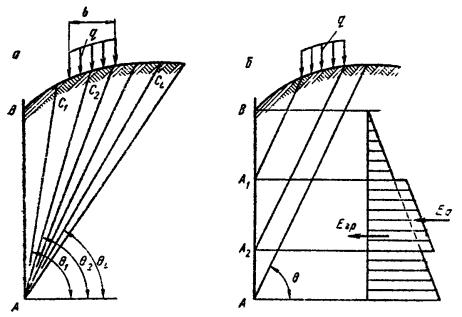

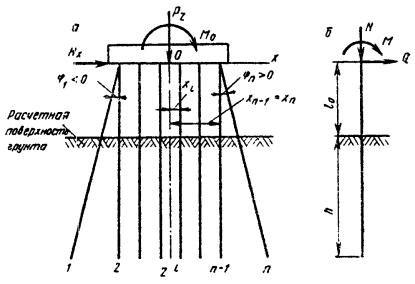

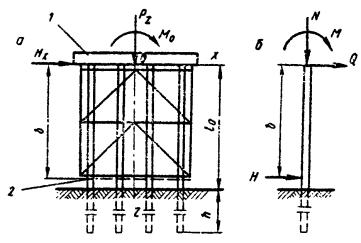

Рис. 1. Схемы приложениянагрузок в подкрановых эстакадах:

а- к пролетному строению; б - к опорев продольном направлении; в - к опоре в поперечном направлении

3.8. Расчет эстакад подкозловые краны производится отдельно под жесткую и гибкую (шарнирную) ногикрана в продольном и поперечном направлениях на следующие нагрузки (рис. 1):

собственный вес пролетныхстроений эстакады Gпс;

собственный вес опорэстакады Gо;

давление на эстакаду ветра Wпс и Wо;

нагрузки от перемещающегосяпо эстакаде крана: вертикальную Р,горизонтальную продольную N игоризонтальную поперечную Q.

3.9. Усилия Р, Qи N считаются приложенными в уровнеголовки рельса подкранового пути.

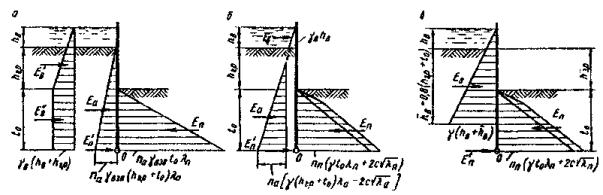

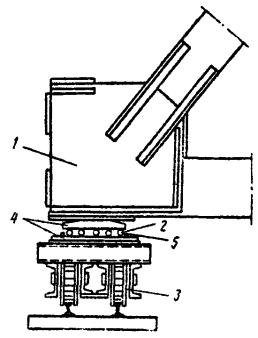

Инерционные силы отразличных частей крана считаются приложенными в центре тяжести соответствующихчастей (рис. 2).Давление ветра считается приложенным в центре соответствующих наветренных площадей.Инерция груза и давление ветра на груз при гибком его подвесе прикладываются вцентре подвески к грузовой тележке.

3.10. Величины Р, N, Q определяются отдельно подгибкой и жесткой ногой крана с учетом положения и особенностей передачигоризонтальных воздействий на гибкую и жесткую ногу в козловых кранах.

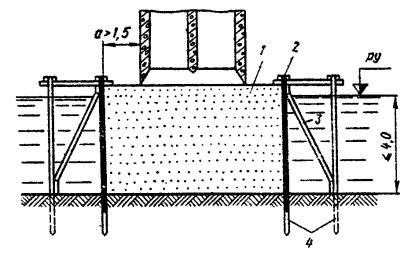

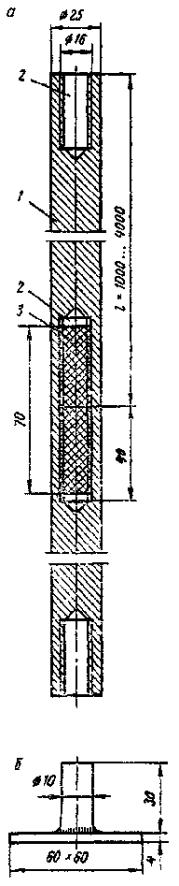

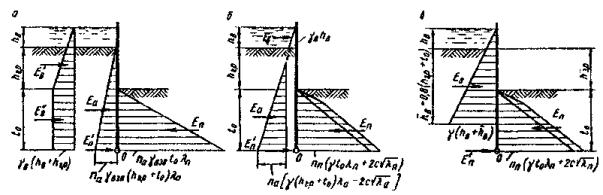

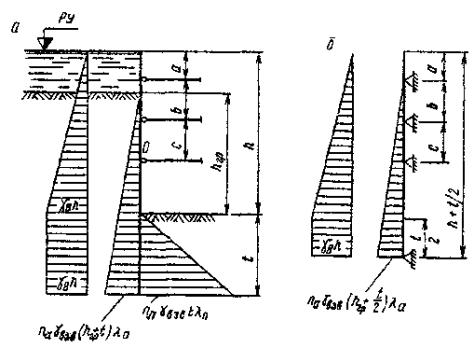

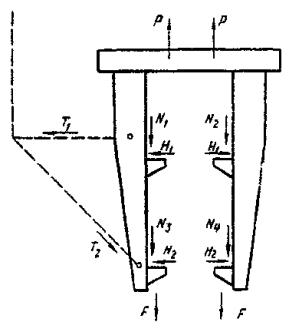

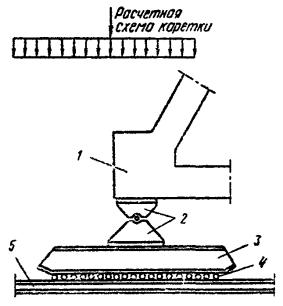

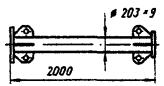

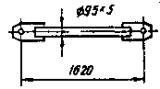

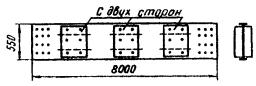

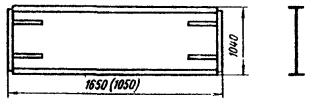

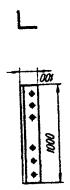

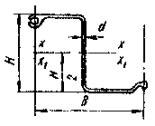

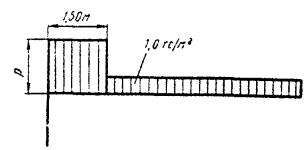

Рис. 2. Схема приложениянагрузок к козловому крану:

а- на жесткую ногу; б - на гибкую ногу; Gжн,Gгн, Gр, Gхт, Gг, Gгр - веса соответственно жесткой ноги, гибкойноги, ригеля, ходовой тележки, грузового полиспаста, груза; Wт, Wр,Wжн, Wгн, Wгр – усилия от продольно направленного ветра,приходящиеся соответственно на грузовую тележку, ригель, жесткую и гибкую ноги,груз; W′т, W′р, W′жн, W′гн -усилия от поперечно направленного ветра, приходящиеся соответственно нагрузовую тележку, ригель, жесткую и гибкую ноги, груз; Нт, Нгр,Нр, Нжн, Нгн- инерционные силы при торможении крана, приложенные соответственно к грузовойтележке, грузу, ригелю, жесткой ноге, гибкой ноге; Н′т, Н′гр- инерционные силы при торможении тележки и груза

При определении усилий посочетаниям 4, 5 и 6 (см. табл. 14) для кратковременных нагрузок учитываетсякоэффициент сочетаний 0,90.

В сочетаниях 1-9 вес грузаучитывается без динамического коэффициента; в сочетании 10 с динамическимкоэффициентом согласно разделу 2.

Таблица 14

| Нагрузки и воздействия | Сочетания нагрузок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Вес номинального груза Gгр | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + |

| Собственный вес элементов крана Gi | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

| Собственный вес элементов эстакады | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

| Инерционная сила при торможении грузовой тележки Н′I | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - |

| Инерционная сила при торможении крана Нi | - | + | - | - | + | + | - | - | - | - |

| Продольная сила при заклинке ног крана Тпер | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - |

| Продольный ветер Wi при V=13 м/с | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - |

| Поперечный ветер Wi при V=13 м/с | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - |

| Продольный ветер расчетной интенсивности W′i | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |

| Поперечный ветер расчетной интенсивности W′i | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - |

3.11. При проверке эстакадына устойчивость в поперечном направлении для нахождения горизонтальных сил Q и минимальных вертикальных нагрузок Р на тележки жесткой (гибкой) ноги кранарасположение грузовой тележки и номинального груза принимается упротивоположной ноги, а направление инерционных сил и ветра - разгружающимискомую вертикальную нагрузку.

Таблица 15

| Нагрузки и воздействия | Сочетания нагрузок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Собственный вес рассчитываемых элементов опоры (эстакады) | + | + | + | + | + |

| Вес монтажного крана | + | + | + | + | + |

| Номинальный вес груза: |

|

|

|

|

|

| без динамики | + | - | + | - | - |

| с динамикой | - | + | - | + | - |

| Инерционные силы при торможении и вращении крана | + | - | + | - | - |

| Давление ветра: |

|

|

|

|

|

| на рассчитываемый элемент | - | - | + | + | + |

| на кран | - | - | + | + | + |

| на груз | - | - | + | + | - |

Примечание.Интенсивность давления ветра в третьем и четвертом сочетаниях нагрузокпринимается при V=13 м/с, а в пятом - по табл. 8.

Из этих же условийопределяется в необходимых случаях минимальное усилие в сваях с целью проверкиих работы на выдергивание. В случае, если в свае будут действоватьрастягивающие усилия, конструкция узла сопряжения головы сваи с ростверкомдолжна обеспечивать работу на растяжение.

3.12. Наибольшая изполученных по табл. 14 нагрузок, действующих вдоль эстакады,распределяется поровну между всеми опорами на длине эстакады до 50 м. При этомдолжны быть приняты конструктивные меры, обеспечивающие передачу продольнойсилы с подкранового пути на опоры. Пролетные строения рекомендуется опирать наопоры через брусья (прокладки) при отсутствии опорных частей.

3.13. Распределениеприходящихся на тележку вертикальных и горизонтальных нагрузок принимается равномерныммежду всеми колесами этой тележки.

3.14. Величинагоризонтальной поперечной силы, приходящейся на рассчитываемую опору эстакады,принимается пропорциональной вертикальной нагрузке на опору, т. е. вычисляетсяпо той же линии влияния.

3.15. Наибольшие прогибы отвременной нагрузки пролетных строений подкрановых эстакад для кранов,перемещающихся на рельсовом ходу, не должны превышать 1/600 пролета для крановгрузоподъемностью до 50 т и 1/750 для кранов большей грузоподъемности.

3.16. Расчетные сопротивлениядля пролетных строений подкрановых эстакад должны уменьшаться делением накоэффициент надежности 1,05.

3.17. Стапеля для спуска наводу ряжей, колодцев, плашкоутов и т. п. следует устраивать из металлических,железобетонных или деревянных прогонов, опирающихся на каменную подсыпку(сплошную или участками) или основание, устроенное из свай. Верх металлическихпрогонов служит одновременно путем скольжения (или путем для тележек). По верхудеревянных и железобетонных прогонов должны укладываться специальные устройстваскольжения.

Стапеля с каменной подсыпкойследует устраивать на участках, где дно имеет крутизну в пределах  и сложено глинистымигрунтами или песками гравелистыми, крупными и средними.

и сложено глинистымигрунтами или песками гравелистыми, крупными и средними.

При крутом дне или пылеватыхпесках, илах, плывуне рекомендуется устраивать свайные основания под прогоны.

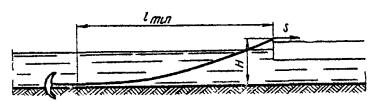

Длина надводной частиопределяется условиями изготовления или установки погружаемой конструкции,длина подводной части - условием перемещения конструкции всеми опорными точкамидо момента полного ее всплытия.

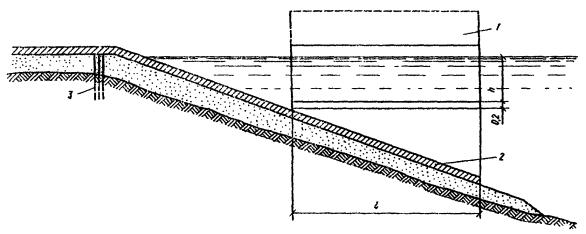

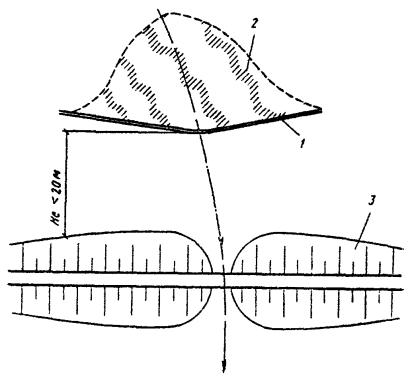

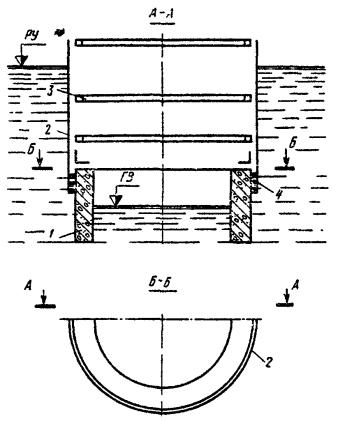

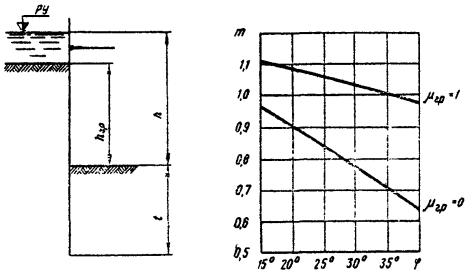

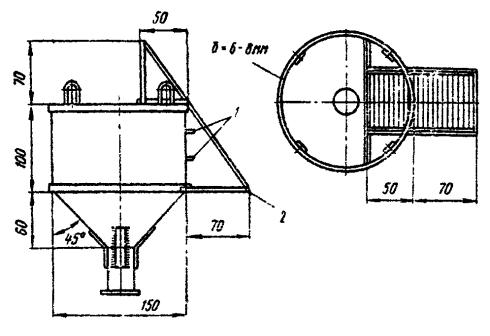

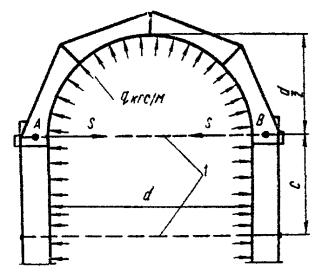

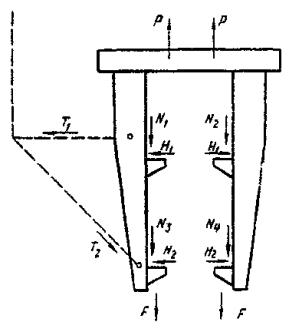

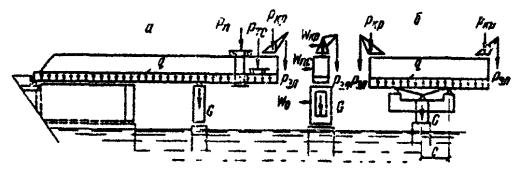

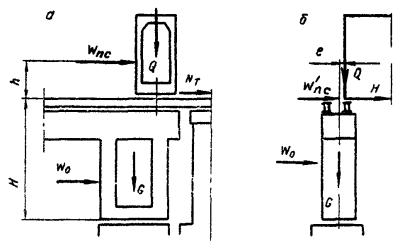

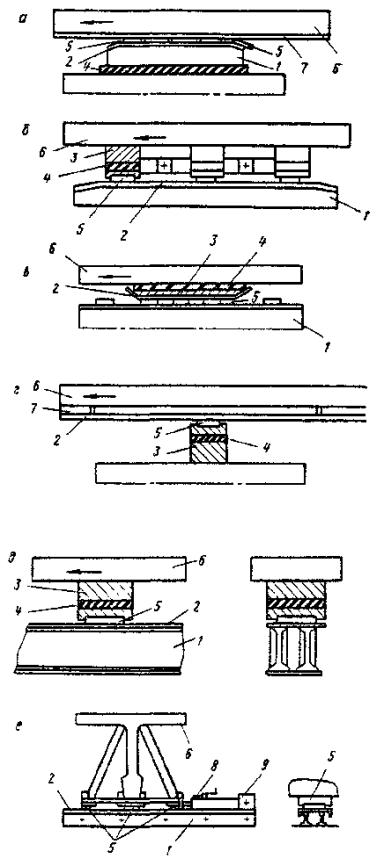

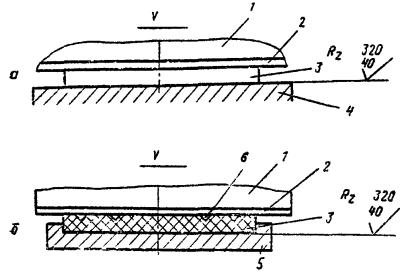

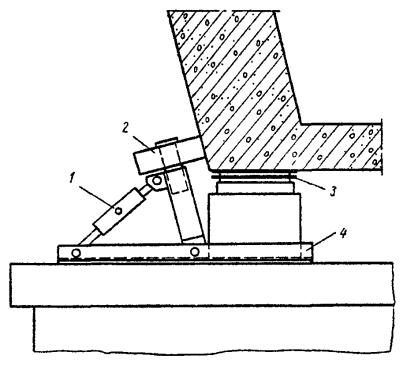

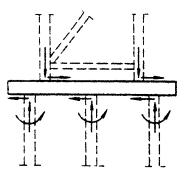

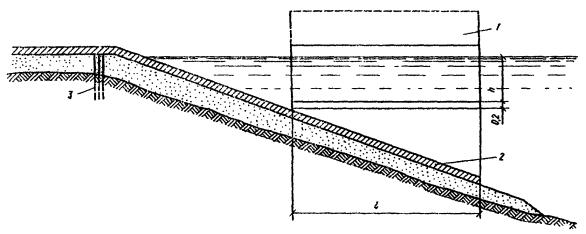

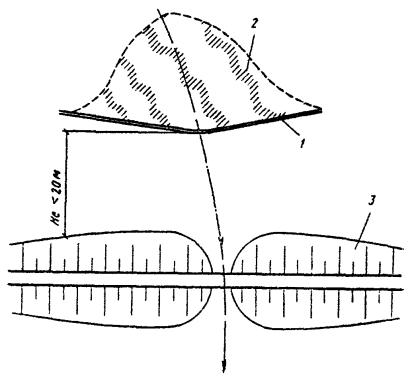

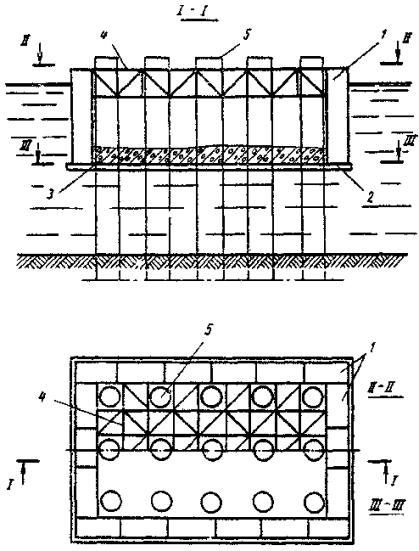

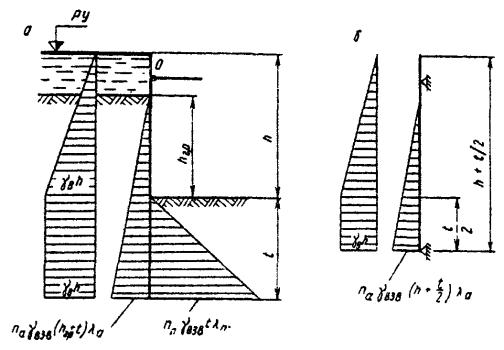

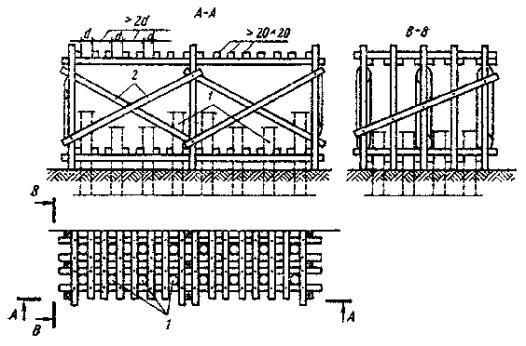

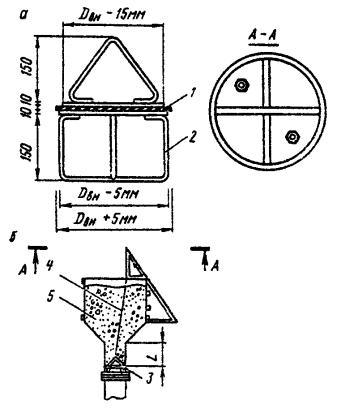

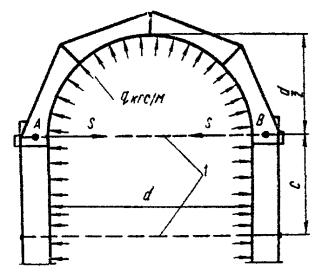

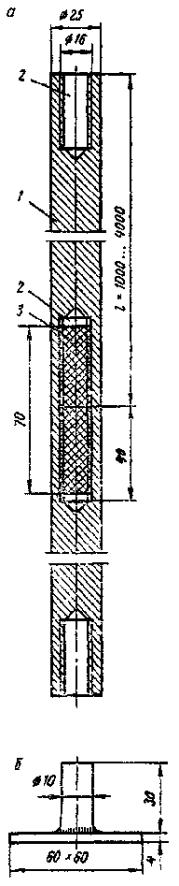

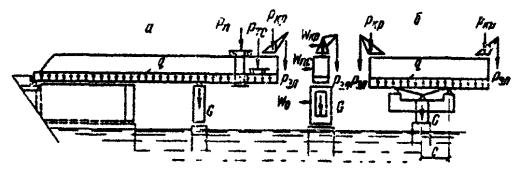

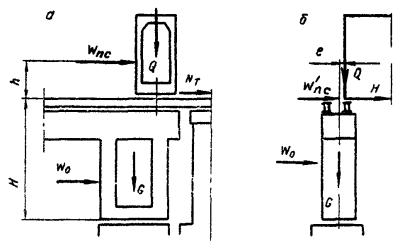

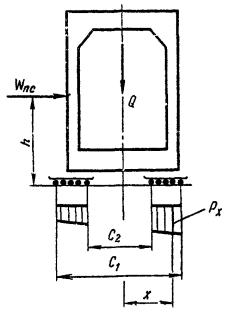

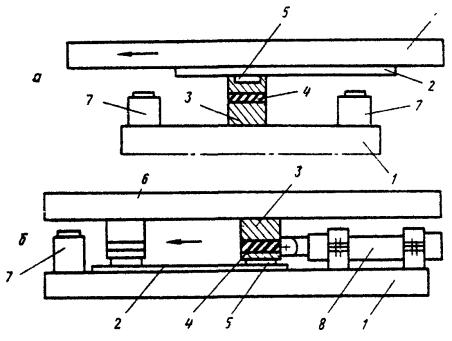

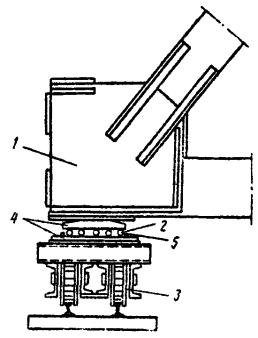

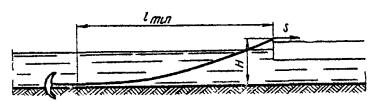

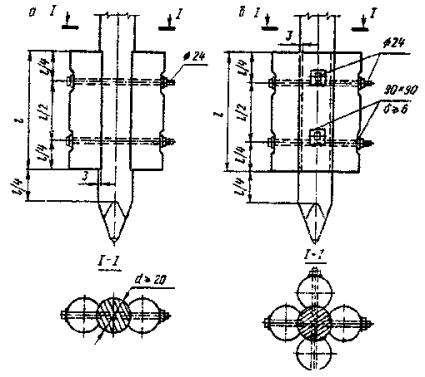

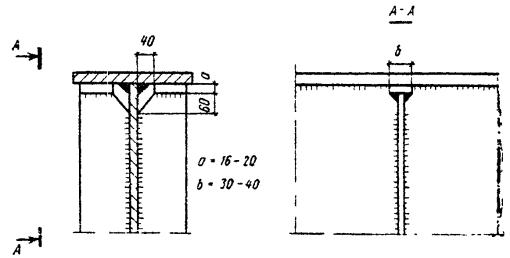

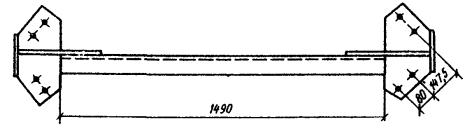

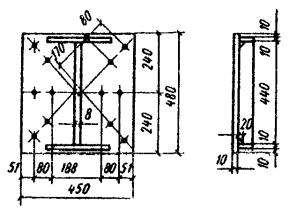

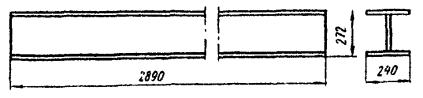

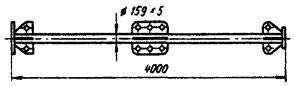

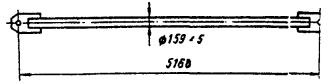

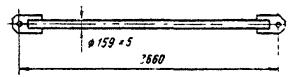

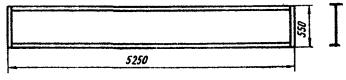

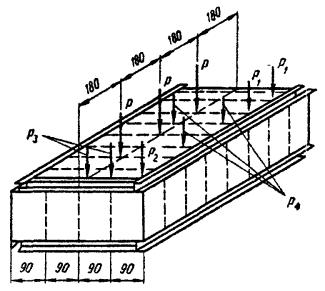

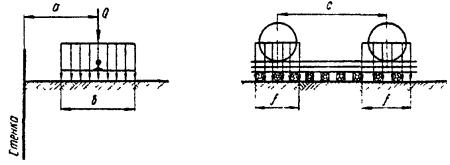

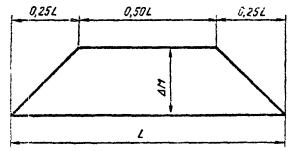

При расчете длины подводнойчасти стапеля необходимо вес сдвигаемой конструкции принимать с коэффициентомперегрузки бóльшим единицы и учитывать запас под низом конструкции 0,20м (рис. 3).

3.18. Рекомендуется уклонстапеля принимать по возможности параллельным береговому откосу.

Максимальный угол наклонастапеля должен обеспечивать устойчивость от опрокидывания вокруг переднейстенки (грани) опускаемой конструкции.

При расчетах устойчивостиположение прогонов стапеля при опирании их на подсыпку следует принимать сусловной осадкой руслового конца на 0,5 м против проектного положения. Расчетыустойчивости должны выполняться с учетом взвешивающего действия воды и тяговых(тормозных) усилий.

Рис. 3. Схема для расчетадлины наклонной части стапеля:

1 - фальшборт; 2 - прогоны; 3 - спайныйякорь; h - осадка, соответствующий положению тела на плаву

При крутом откосе дна иукладке прогонов на подсыпку следует применять треугольные прогоны с нижнимипоясами, расположенными по дну, и верхними - под уклоном, определяемымусловиями спуска, или устраивать салазки треугольного очертания (с верхнимгоризонтальным настилом).

Верхняя (надводная) частьстапеля может быть либо горизонтальной, либо иметь наклон.

Угол наклона верхней частидолжен быть не более величины, соответствующей 0,5 коэффициента трения.

Сопряжение наклонныхнакаточных путей верхней и нижней частей стапеля производится вставками изрельсов, изогнутых по дуге радиуса не менее 1 м.

3.19. Прогоны должны бытьзакреплены к береговым свайным якорям, рассчитанным на восприятие усилия тренияпри движении конструкции по прогонам стапеля.

Для наброски под прогоныдолжен применяться камень (щебень) крупностью не менее d=3V2 см, где V - скорость течения, м/с.

Верхние слои должныотсыпаться из более мелкого камня, нижние - из крупного.

Край подсыпки долженотстоять от наружной грани прогона на 0,5 м, боковые грани подсыпки должныиметь уклон 1:1. Конструкция прогонов должна обеспечивать их от опрокидывания.Узкие и высокие прогоны должны объединяться между собой поперечными связями.

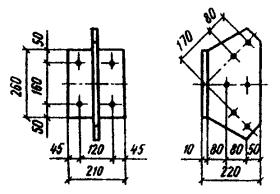

3.20. При опирании накаменную подсыпку толщиной не менее 20 см и весе спускаемой конструкции до 100т сечение прогона может назначаться конструктивно, но не менее четырех брусьевсечением 20х20 см (в 2 ряда) при деревянных прогонах и двух двутавров № 24,связанных в пакет, при металлических прогонах.

При весе менее 50 тдопускается устройство прогонов из одиночных рельсов типа Р43 на полушпалах сшагом 0,5 м.

При больших нагрузкахсечение прогона определяется расчетом как балки на упругом основании. Прогоныпри этом рассчитываются на нагрузку от веса конструкции (с учетом плавучести),распределенную на три точки опирания.

При опирании на сваи прогонырассчитываются как разрезные балки.

Глубина забивки и сечениесвай должны определяться с учетом действия только вертикальных сил, а наклонныеусилия в прогонах рекомендуется полностью воспринимать свайными якорями,устраиваемыми выше уреза воды и соединенными с верхним концом прогона.

Рекомендуется сваи стапеляобъединять попарно насадками из лежачих двутавров, расположенными параллельноурезу воды и служащими для опирания прогонов.

3.21. Для перемещенияспускаемой конструкции могут использоваться тяговые лебедки с закреплениемтянущего троса за куст свай или подводный якорь, а также толкающие домкраты.При большой крутизне следует ставить тормозные лебедки.

Мощность тяговых лебедок(домкратов) должна подбираться с учетом сил трения и гидродинамического усилияпри условной скорости 0,1 м/мин.

3.22. В зимних условияхдопускается устраивать ледовые дороги и размещать на льду оборудование (копры,краны).

3.23. При определениигрузоподъемности ледяного покрова для автодорог следует использовать данныетабл. 16,составленные для зимнего льда. Грузоподъемность льда весной уменьшается вдвое.При появлении на льду воды расчетная нагрузка на лед должна быть снижена на 80%. При измерениях учитывается только толщина прочных слоев льда. Слой снежногои пористого, пропитанного водой льда из общей толщины исключается.

Таблица 16

| Наименование груза | Нагрузки Q, тс | Толщина ледяного покрова, см | Минимальное расстояние до кромки майны, м |

| Человек со снаряжением | 0,1 | 10 | 5 |

| Автомашина (трактор) с грузом | 3,5 | 25 | 19 |

| То же | 6,5 | 35 | 25 |

| » | 8,5 | 39 | 25 |

| » | 10,0 | 40 | 26 |

| » | 20,0 | 55 | 30 |

| » | 40,0 | 95 | 38 |

3.24. При забивке шпунта,свай и в других случаях, когда нагрузка длительное время находится на льду,требуемая толщина льда должна приниматься на 30 % больше значений, приведенныхв табл. 16.

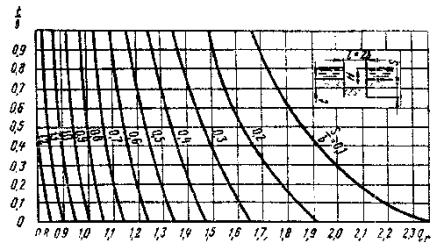

Допускаемое время t (в ч) нахождения нагрузки Qpопределяется с учетом зависимости

где Q -предельная нагрузка по табл. 16.

3.25. Для увеличениягрузоподъемности льда допускается послойное намораживание его поверх ледяногопокрова на толщину не более 30 % его начальной толщины. В расчетахгрузоподъемности учитывают приведенную толщину льда h=h1+0,7h2,где h1 - толщина естественного и h2 - искусственно полученногольда.

Для повышениягрузоподъемности ледяного покрова толщиной менее 30 см допускается такжеукладывать верхнее строение из поперечин и прогонов с заливкой их водой ивмораживанием.

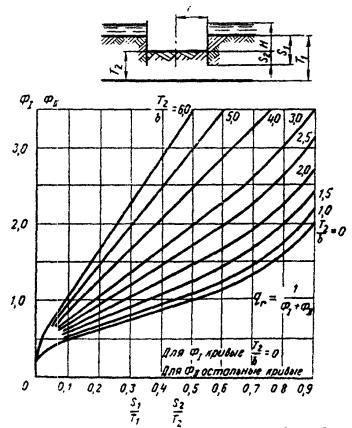

При этом длина поперечиндолжна быть на 2 м больше длины груза. Поперечины должны укладываться с шагом0,4-0,5 м с укладкой поверх их дощатых колей или колен из древен или брусьев.Доля нагрузки Qл (в тс),приходящейся на ледяной покров, определяется формулой

где

где IдEд - жесткостьпоперечины, кгс/см2;

bп - шаг укладки поперечин, см;

hл - толщина льда, см;

106 - модульупругости льда, кгс/см2;

Р -общая нагрузка, тс.

3.26. При установке копровна льду под передние, наиболее нагруженные, части копров должны укладыватьсящиты из бревен диаметром 20 см длиной на 3 м больше ширины копра.

Майна для опускания свайдолжна иметь минимально необходимые размеры и раскрываться по мере забивки.

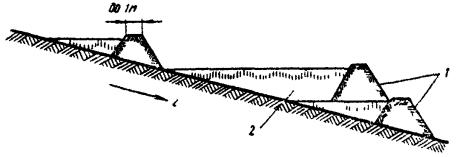

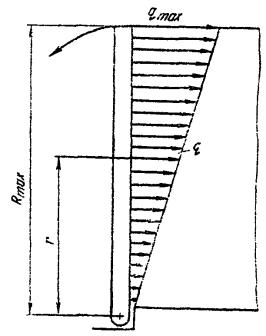

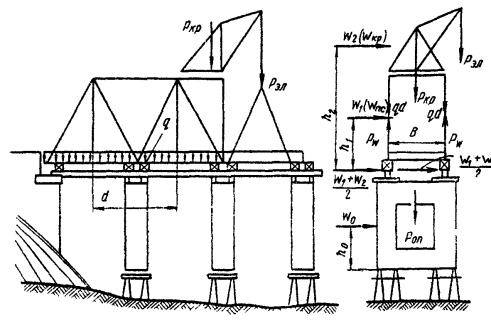

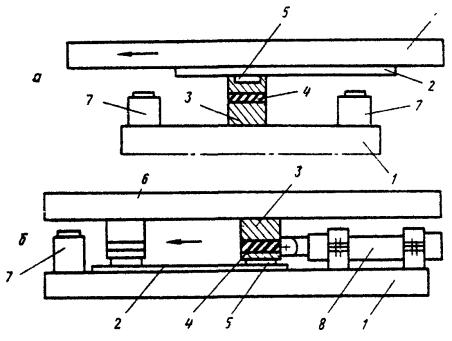

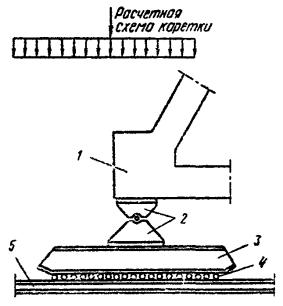

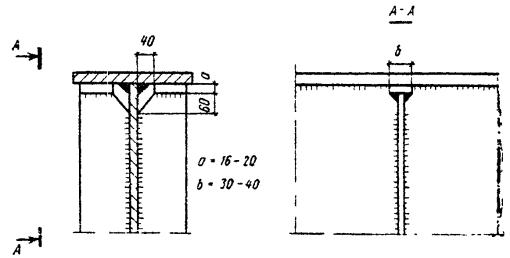

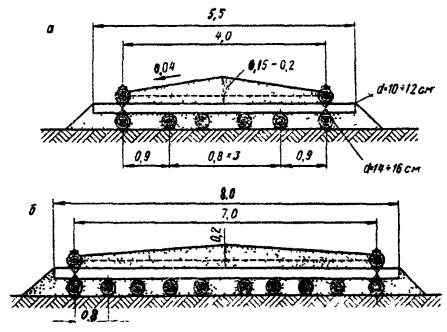

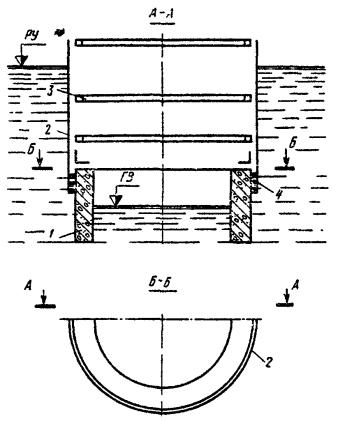

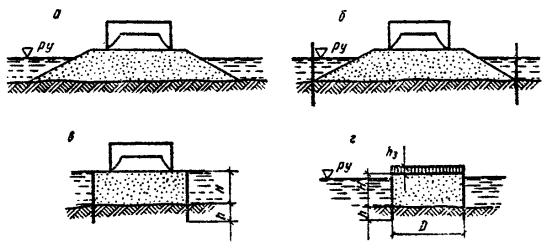

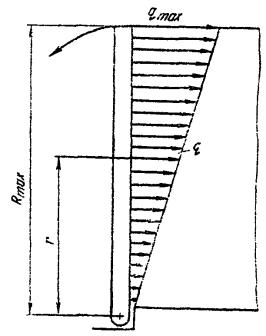

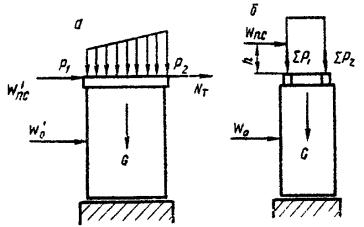

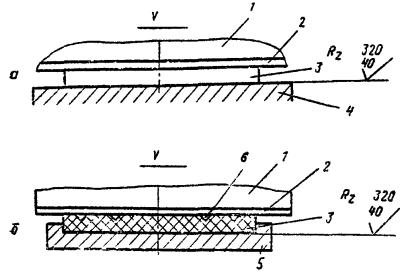

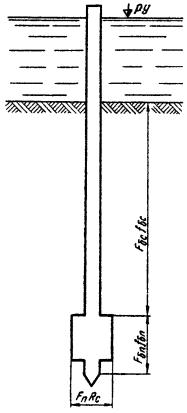

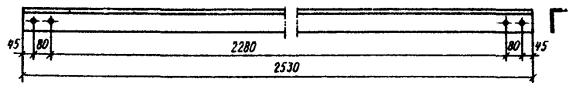

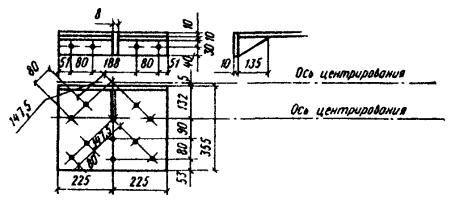

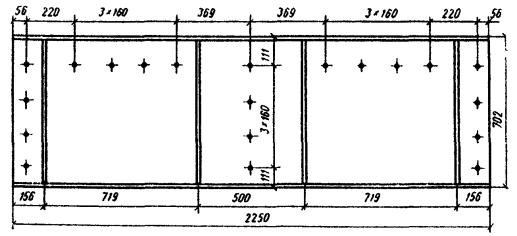

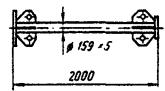

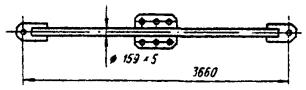

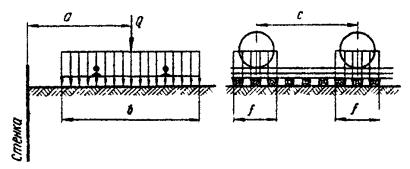

3.27. Устройство ледяныхдорог допускается на расстояния не менее 100 м от полыней. Дороги должныпроектироваться с односторонним движением и расположением дорогипротивоположного направления на расстоянии 150 м. Сопряжения дорог с берегом(рис. 4)должны обеспечивать надежность переходного участка.

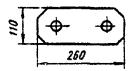

Рис. 4. Сопряжение ледовойдороги с берегом:

а- шпальная клетка на льду; б - шпальная клетка на берегу, 1 - снежно-хворостяная гать; 2 - прогоны; 3 - снежный валик

3.28. Рабочие подмости,ограждения и рештования должны быть:

простой конструкции,отвечающей условиям их изготовления силами строительной организации;

транспортабельны, просты ибезопасны при использовании, монтаже и демонтаже.

Числотипов их должно быть минимальным при наибольшей оборачиваемости.

3.29.При конструировании всех видов рабочих подмостей, ограждений и рештованийследует выполнять следующие требования:

а)ширина настилов должна быть не менее 1,0 м, а в подвесных люльках для одногоили двух рабочих, а также в переходных площадках - не менее 0,6 м. Переходныеплощадки должны иметь с обеих сторон ограждения. Длина подвесных подмостейназначается с учетом характера выполняемых работ и используемого инструмента.Подмости, с которых закручиваются высокопрочные болты с использованиемдинамометрических ключей, должны иметь длину А+4,0 м, где А - расстояние междукрайними болтами. Отметка верха настила подмостей должна приниматься на 70-80см ниже низа конструкции. Высота прохода на многоярусных подмостях должна бытьне менее 1,8 м;

б) зазор между краем настилаи монтируемой конструкцией должен быть не более 10 см;

в) стыкование щитов илидосок настилов внахлестку допускается только по их длине, причем концыстыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менеечем на 20 см в каждую сторону;

г) деревянный настил долженбыть предохранен от перемещения относительно поддерживающих конструкций путемприкрепления к ним гвоздями, болтами и т. д. или путем закрепления на немпоперечных реек, упирающихся в поддерживающие конструкции.

Настилы подмостей всех видови люлек должны устраиваться без щелей, зазоров и с бортовыми досками, чтобыисключить возможность падения пробок, болтов, инструмента;

д) металлический настилдолжен иметь бортовые элементы высотой не менее 10 см, а деревянный настил -бортовые доски высотой не менее 15 см. Если установка бортовых досок неудобнаили невозможна, зазор между настилом подмостей и монтируемой конструкциейдолжен быть закрыт досками, закрепленными от смещения;

е) поручни перил должны бытьрасположены на высоте не менее 1 м от уровня настила, а в подъемных люльках -не менее 1,2 м; на высоте 0,5 м от уровня настила в перилах долженустанавливаться промежуточный ограждающий элемент. Настилы подвесных подмостейнадлежит ограждать с наружной и торцевой сторон, а настилы люлек со всехчетырех сторон;

ж) отдельные секциипередвижных подмостей могут соединяться друг с другом переходными площадками,прочно закрепленными и огражденными перилами. Соединение отдельных секцийподъемных люлек переходными площадками, стремянками или лестницами недопускается. Подвесные подлости во избежание раскачивания должны бытьраскреплены растяжками или схватками к устойчивым частям строящегосясооружения;

з) для подъема и спускалюлек при помощи лебедок, находящихся на самих люльках, надлежит применятьгибкие стальные канаты диаметром не менее 7 мм по ГОСТ 3079-69 (7668-69,2688-69, 7684-69, 7685-69);

и) подвесные и приставныелестницы должны иметь ширину не менее 400 мм и шаг ступеней - не более 350 мм,верх приставных лестниц должен быть закреплен от бокового смещения; уклонприставных лестниц не должен превышать 60°; сходни (трапы, мостики) с причалов(подмостей) на плавучие средства должны иметь уклон не свыше 1:3 и двустороннеебоковое ограждение. Приставные лестницы для подъема на подмости должны иметьперила;

к) высота отдельных маршейподвесных и приставных лестниц ограничивается величиной 5 м; общая высота(длина) приставной лестницы должна обеспечивать рабочему возможностьпроизводить работу стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии не менее 1 м отверхнего конца лестницы. Ступени деревянных приставных лестниц должны бытьврезаны в тетивы, которые не реже чем через 2 м следует скреплять стяжнымиболтами. Запрещается применять лестницы, сбитые гвоздями, без врезки перекладинв тетивы;

л) навесные металлическиелестницы для монтажных работ должны быть надежно прикреплены к конструкциям, а высотойболее 5 м ограждены металлическими дугами;

м) навесные лестницы должныиметь упоры, обеспечивающие расстояние между тетивой и конструкцией не менее 15см (для того, чтобы можно было свободно становиться на ступени);

н) при необходимостивыполнять работы с одновременным поддерживанием деталей, например коробовопалубок и т. п., следует применять специальные леса или лестницы-стремянки сверхними площадками, огражденными перилами;

о) нижние концы приставныхлестниц должны иметь упоры в виде острых металлических шипов, резиновыхнаконечников и других тормозных устройств, в зависимости от состояния и родаматериала опорных поверхностей;

п) рабочие подмости должныбыть оборудованы в противопожарном отношении.

3.30.При проектировании рабочих подмостей, рабочих площадок, ограждений, рештованийи лестниц должны быть выполнены следующие расчеты:

прочности и устойчивостиположения проектируемых устройств;

прочности элементов,обеспечивающих закрепление или подвеску подмостей, площадок и пр.;

прочности элементов основнойконструкции, непосредственно воспринимающих нагрузку от подмостей, площадок,перил и пр.;

зыбкости настила подмостейпутем расчета досок на прогиб от сосредоточенного груза 60 кгс; величинапрогиба при этом не должна превышать 0,25 см (при ширине досок менее 15 смнагрузка распределяется на две доски).

3.31. При выполнениирасчетов, предусмотренных в п. 3.30, учитываются следующие нагрузки: собственныйвес устройств; временная нагрузка от веса тяжелого оборудования (если егоустановка предусмотрена технологией производства работ); временная нагрузка отлюдей, инструмента, мелкого оборудования (по п. 2.11). Ветровая нагрузкаучитывается только для отдельно стоящих устройств.

3.32. Значения расчетныхусилий в канатах подвесных подмостей и люлек не должны превышать значенийразрывных усилий канатов в целом, деленных на коэффициент безопасности поматериалу 1,6 и коэффициент надежности kн=5.

Прочие несущие элементыподвесных и подъемных подмостей и люлек должны рассчитываться с коэффициентомнадежности 1,3.

При проектированииконструкций, удерживаемых силами трения, величина удерживающей силы должнаопределяться с коэффициентом надежности, равным 2.

Такие конструкциидопускается применять в подмостях, ограждениях и рештованиях, на которых ненаходятся люди.

3.33. Диаметр канатовподвесных подмостей должен быть не менее 7 мм; диаметр стержневых подвесок - неменее 10 мм.

3.34. В рабочих чертежахподмостей, ограждений, рештований должны быть указаны величины нормативныхнагрузок, принятые при расчете.

3.35. Рабочие мостики служатдля пропуска и работы транспортных средств, строительных и грузоподъемныхмашин.

Рабочие мостикирекомендуется устраивать прямыми в плане и с продольным уклоном не более 0,005.

Рабочие мостикирекомендуется устраивать с низовой стороны строящегося моста.

Рабочие мостики для однойполосы движения должны иметь ширину (расстояние между колесоотбойными брусьями)не менее 3,8 м.

Сопряжение рабочего мостикас дорогой разрешается выполнять в виде аппарели или въездного щита.

3.36. Проезжую частьрабочего мостика рекомендуется устраивать коленного типа на поперечинах.