3.23. Изгибающие моменты и продольные силы, действующие врадиальных сечениях полых оболочек (т.е. в сечениях их плоскостями, проходящимичерез оси оболочек) на глубине z от поверхности грунта, определяют по формулам:

(3.22)

(3.22)

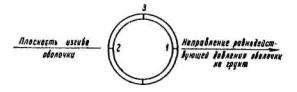

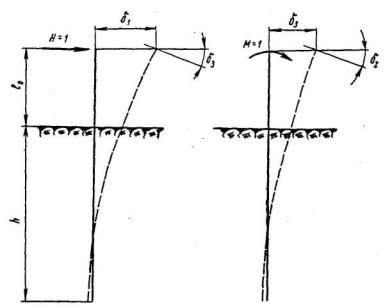

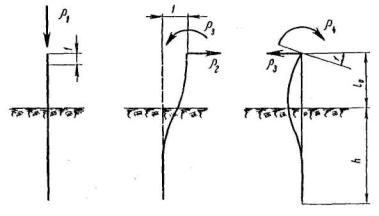

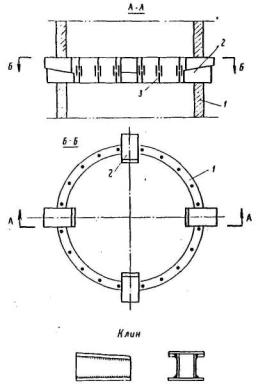

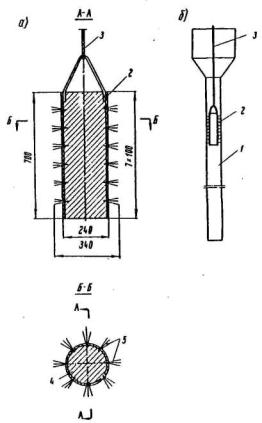

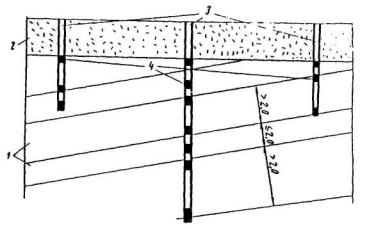

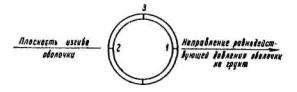

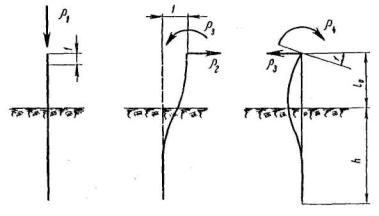

гдеМ1, М2 и М3 - изгибающиемоменты в радиальных сечениях 1, 2, 3 (рис. 22)оболочки, соответственно, отнесенные к участку радиального сечения с высотой,равной единице; положительные значения моментов соответствуют растяжениювнутренних волокон оболочки;

N1, N2 и N3 - продольные силы в радиальныхсечениях 1, 2, 3 оболочки, соответственно, отнесенные к участкурадиального сечения с высотой, равной единице; положительные значенияпродольных сил соответствуют сжатию радиальных сечений;

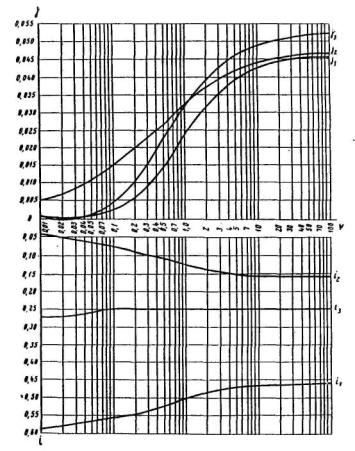

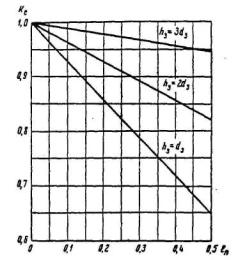

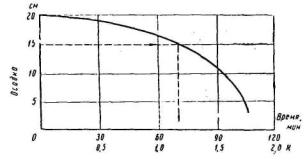

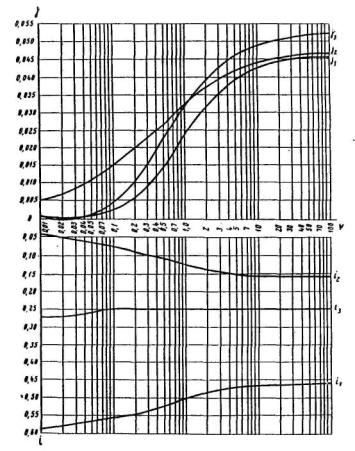

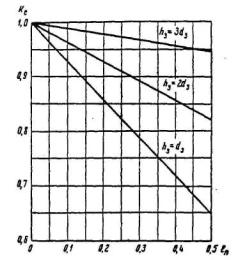

j1, j2, j3, i1, i2 и i3 - безразмерные коэффициенты,определяемые по графику (рис. 23)в зависимости от безразмерного параметра

(3.23)

(3.23)

k0 -коэффициент, учитывающий пространственный характер работы оболочки, принимаемыйравным 0,75 для участков радиальных сечений, расположенных выше уровня, вкотором давление s0 равно нулю, и равным 1 дляостальных участков. При наличии в нижней части оболочки сплошного бетонногозаполнения значение коэффициента k0 принимают равным 0,75 для всехучастков радиальных сечений оболочки;

q - интенсивность давления оболочки на грунт, определяемая формулой:

q = sz·bp (3.24)

Rср и d- средний радиус поперечного сечения и толщина оболочки соответственно.

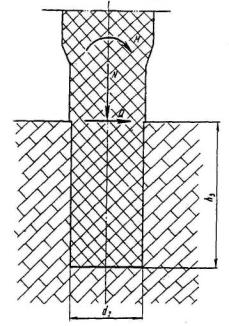

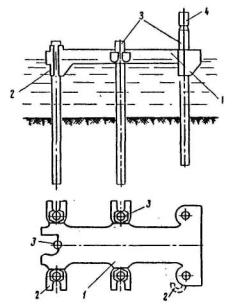

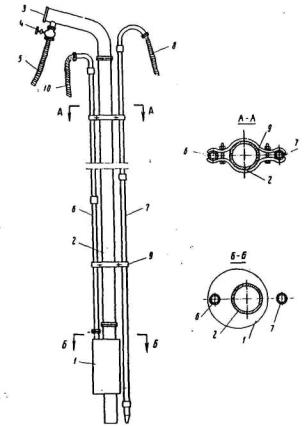

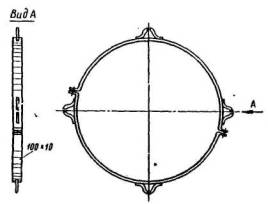

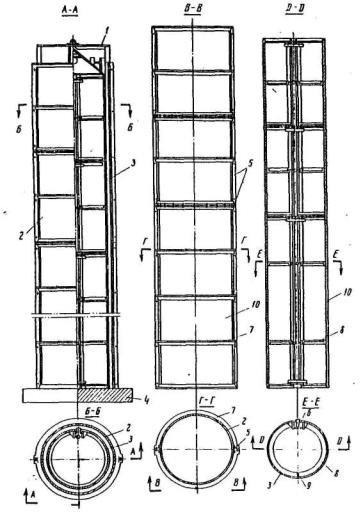

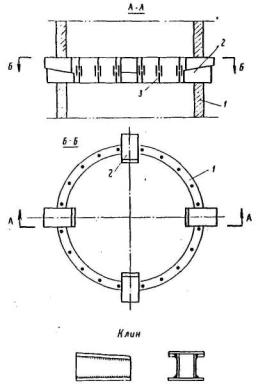

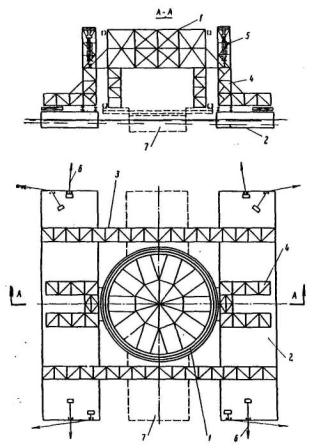

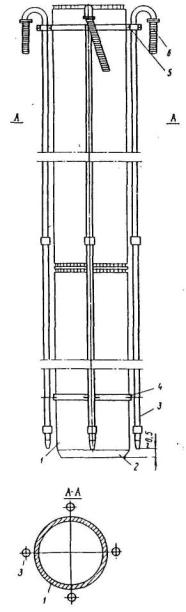

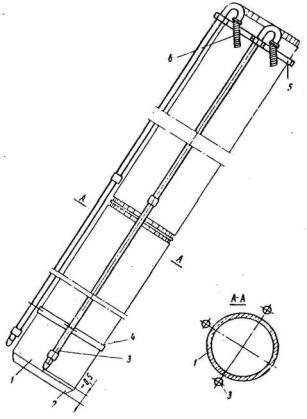

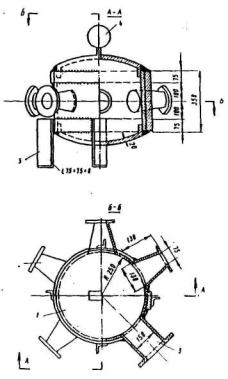

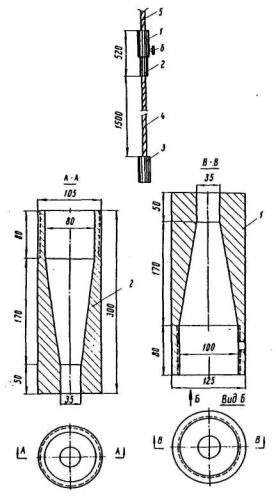

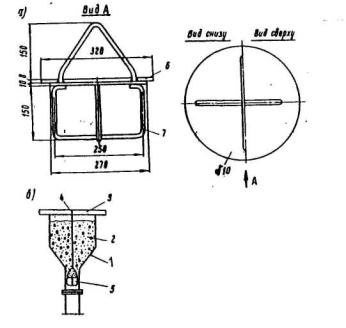

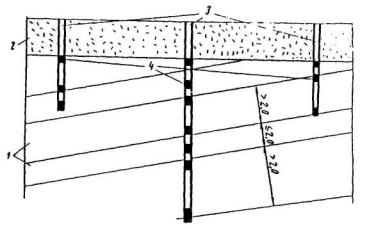

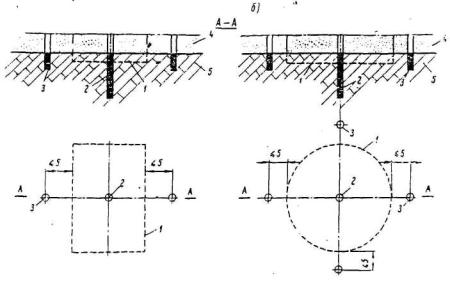

Рис. 22. Схема расположения радиальных сеченийполых оболочек, в которых действуют определяемые расчетом внутренние усилия

Рис. 23. Графики для определении безразмерныхкоэффициентов, используемых при расчете радиальных сечений полых оболочек

При выборе участковрадиальных сечении, на которых производится прочерка прочности итрещиностойкости оболочек, следует учитывать, что изгибающие моменты М1,М2 и М3 возрастают с увеличением q(и,следовательно, с увеличением sz) и убывают с увеличением z.

* Способоснован на использовании формул, предусматривающих бесконечно большую жесткостьстолбов.

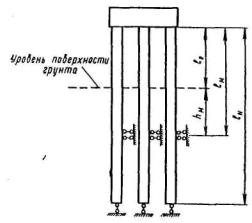

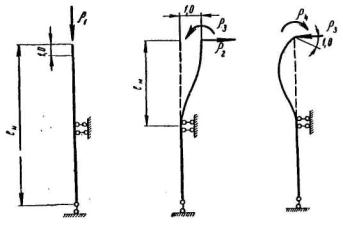

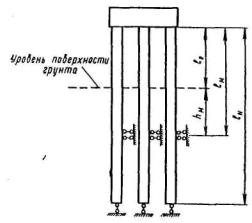

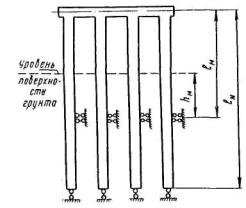

3.24.Горизонтальные давления sz на грунт, действующие поконтакту с боковой поверхностью столбов на разных глубинах z(рис. 24),вычисляют по формуле:

(3.25)

(3.25)

где

(3.26)

(3.26)

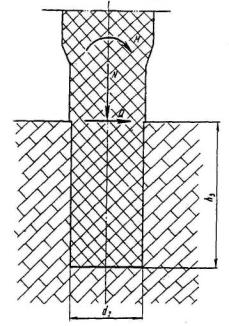

dосн -диаметр основания столба;

z0 - глубина расположения оси поворота столбов, определяемая поформуле:

(3.27)

(3.27)

- расстояние отравнодействующей внешних горизонтальных нагрузок до подошвы фундамента;

- расстояние отравнодействующей внешних горизонтальных нагрузок до подошвы фундамента;

b0 - отношение коэффициентовпостели, характеризующих сжимаемость на глубине h грунта, расположенного вышеподошвы фундамента, и грунта в его основании, определяемое по формуле:

(3.28)

(3.28)

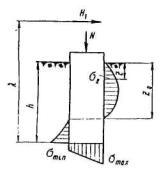

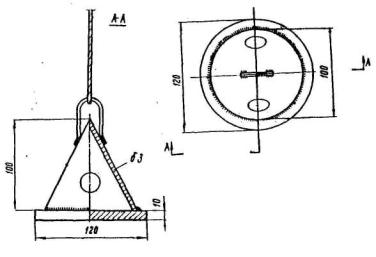

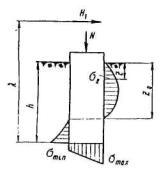

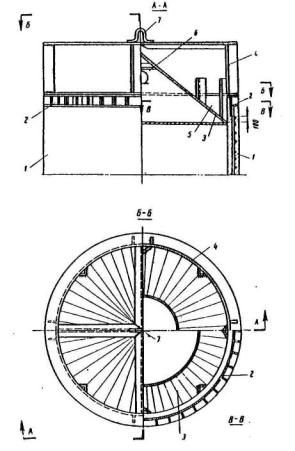

Рис. 24. Эпюры давлений на грунтфундамента большой жесткости ( )

)

Значениекоэффициента постели С основания устанавливают в соответствии с п. 3.18.

Подлежащие проверкев соответствии с п. 3.11горизонтальные давления sh/3 и sh вычисляют по формуле (3.25) путем подстановки в неесоответственно  и

и  .

.

3.25.Наибольшее smах и наименьшее smin давления в основании столба определяют по формуле:

(3.29)

(3.29)

Продольную силу Nhв основаниистолба находят в соответствии с указаниями п. 3.22по формуле (3.20) или (3.21).

3.26.Горизонтальное смещение а' верха опоры определяют по формуле:

а' = w[z0k1 + (l0 +hоп)k2] + d0, (3.30)

где w - угол поворота, определяемыйформулой:

(3.31)

(3.31)

предусматривающейбесконечно большую жесткость столбов;

k1 - коэффициент, учитывающийвлияние деформации столбов на горизонтальное перемещение фундамента в уровнеповерхности грунта;

k2 - коэффициент, учитывающийвлияние деформации столбов на угол поворота сечения фундамента в уровнеповерхности грунта.

Значениякоэффициентов k1 и k2 принимаютпо табл. 8 взависимости от приведенной глубины  заложения фундаментав грунте и от относительной высоты

заложения фундаментав грунте и от относительной высоты  приложенияравнодействующей горизонтальных нагрузок (от подошвы фундамента).

приложенияравнодействующей горизонтальных нагрузок (от подошвы фундамента).

При  следует принимать k1= k2 = 1,0.

следует принимать k1= k2 = 1,0.

3.27.Изгибающие моменты в поперечных сечениях столба на разных глубинах zопределяют ноформуле:

(3.32)

(3.32)

3.28. В случае,когда момент  создаетсявнецентренно приложенной вертикальной силой (случай, когда H1 = 0 и l = ¥),величины sz, smах и smin вычисляют по формулам:

создаетсявнецентренно приложенной вертикальной силой (случай, когда H1 = 0 и l = ¥),величины sz, smах и smin вычисляют по формулам:

(3.33)

(3.33)

(3.34)

(3.34)

(3.35)

(3.35)

(3.36)

(3.36)

Горизонтальноесмещение верха а' опоры в рассматриваемом случае определяют всоответствии с п. 3.26,с той лишь разницей, что в формулу(3.30) подставляют значение z0, вычисленное по формуле (3.35), и значение w, равное

(3.37)

(3.37)

Таблица 8

Значения коэффициентов k1 и k2

|

| Коэффициенты | l/h |

| 1 | 2 | 3 | 5 | ¥ |

| 1,6 | k1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

| k2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

| 1,8 | k1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

| k2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |

| 2,0 | k1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |

| k2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

| 2,2 | k1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

| k2 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |

| 2,4 | k1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

| k2 | 1,3 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |

| 2,5 | k1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

| k2 | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |

3.29.Расчет внутренних усилии в радиальных сечениях полых оболочек производят в соответствиис п. 3.23.

*Способ несодержит формул, необходимых для построения эпюры горизонтальных давленийфундамента на грунт и поэтому не даст необходимых данных для расчета внутреннихусилий в радиальных сечениях полых оболочек.

3.30. Горизонтальноесмещение а' верха опоры определяют в соответствии с пп. 3.18-3.20по формулам (3.11) - (3.15).

3.31.Наибольшее smах и наименьшее smin давления в основании столбов определяют по формуле:

(3.38)

(3.38)

где x1- коэффициент, учитывающий влияние конечной жесткости столбов на распределениедавлений по их подошве и принимаемый равным:

(3.39)

(3.39)

Значения А и b0в формуле (3.38) определяютсяформулами (3.26) и (3.28).

3.32.Проверяют выполнение условия:

(3.40)

(3.40)

где h0 - глубина, принимаемая равной

(3.41)

(3.41)

- горизонтальное давление на глубине

- горизонтальное давление на глубине  .

.

Горизонтальноедавление  определяют поформуле:

определяют поформуле:

(3.42)

(3.42)

где x2- коэффициент, который при  принимают равным0,7, а в интервале

принимают равным0,7, а в интервале  вычисляют по формуле:

вычисляют по формуле:

x2 = 1,5 - 0,2h. (3.43)

Выполнение условия (3.40) гарантирует удовлетворениеусловии п. 2.11,ограничивающего величины горизонтальных давлении на грунт.

3.33.Наибольшее значение изгибающего момента Мн в поперечномсечении на участке столба, расположенном в грунте, вычисляют по формуле:

(3.44)

(3.44)

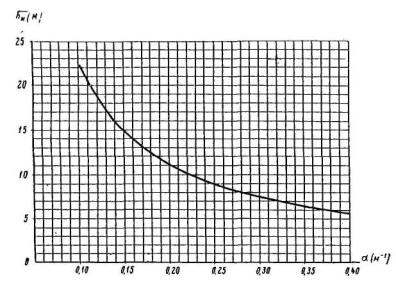

где hмм - величина, принимаемая по табл.9 в зависимости от a и  , а при

, а при  также и от значениякоэффициента h, который учитывает влияниесопротивления грунта повороту подошвы столба на величину Мни определяется формулой:

также и от значениякоэффициента h, который учитывает влияниесопротивления грунта повороту подошвы столба на величину Мни определяется формулой:

(3.45)

(3.45)

Формула 3.45 основана на расчетной схеме, в которойраспределенное сопротивление грунта заменено условной заделкой, расположеннойна глубине hмм от поверхности грунта.

3.34.Расчетную ширину столбов принимают равной

(3.46)

(3.46)

Входящий в формулу (3.46) коэффициент kучитываетвзаимное влияние столбов, расположенных в одном ряду* (параллельном плоскостидействия нагрузки), на их работу в грунте. Смысл остальных величин пояснен в п.3.14.

* В дальнейшем имеются в виду ряды, расположенные вплоскости, параллельной плоскости действия нагрузки. Исключение составляютспециально оговоренные случаи.

Таблица 9

Значения глубин hмм

| a, м-1 |

|

|

|

|

| h=1,5·10-4 | h=1,5·10-3 | h=1,5·10-2 | h=1,5·10-4 | h=1,5·10-3 | h=1,5·10-2 |

| 0,100 | 7,3 | 6,9 | 6,5 | 6,8 | 7,8 | 5,3 | 6,3 | 9,0 |

| 0,125 | 5,9 | 5,7 | 5,4 | 5,6 | 6,4 | 4,4 | 5,1 | 7,2 |

| 0,150 | 5,0 | 4,6 | 4,3 | 4,4 | 5,0 | 3,5 | 3,8 | 5,4 |

| 0,175 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,8 | 4,2 | 3,0 | 3,2 | 4,5 |

| 0,200 | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 2,6 | 2,7 | 3,7 |

| 0,225 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | - | - | - |

| 0,250 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | - | - | - |

| 0,275 | 2,7 | 2,5 | - | - | - | - | - | - |

| 0,300 | 2,5 | 2,3 | - | - | - | - | - | - |

| 0,325 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - |

| 0,350 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - |

| 0,400 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание. В таблице значения hмм выражены в м.

При расстоянии Lpв свету междустолбами, расположенными в одном ряду, равном или большем 0,6hр, принимают k= 1. Величинуhрв м определяют по формуле:

hр = 3(d + 1) (3.47)

Если определенное поформуле (3.47) значение hр превышает глубину hзаложениястолбов в грунте, следует принимать hр = h.

При Lp < 0,6hр значение коэффициента kнаходят поформуле:

(3.48)

(3.48)

где b - коэффициент, зависящий от числа прстолбов в ряду.

Значениякоэффициента b при различных значениях пр будут:

| пр............... | 1 | 2 | 3 | ³4 |

| b................ | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,45 |

В тех случаях, когдав рядах разное количество столбов, значение k устанавливают для ряда снаибольшим их числом.

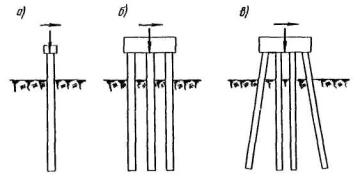

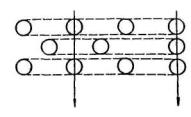

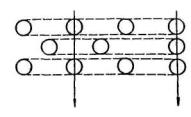

При расположениистолбов в шахматном порядке и при расстоянии между осями соседнихрядов,меньшем (d + 1) м, значение k устанавливают, как для ряда,полученного проектированием столбов фундамента на плоскость действия нагрузки(рис. 25).

3.35. В соответствиис пп. 3.15и 3.16по формулам (3.7) - (3.9) определяют коэффициент деформациии приведенную глубину  заложениястолбов в грунте.

заложениястолбов в грунте.

3.36. Дальнейшийрасчет производят способами, учитывающими или не учитывающими деформацию плитыростверка.

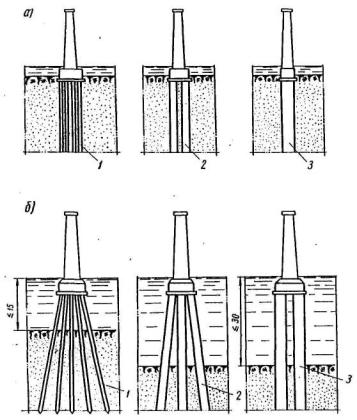

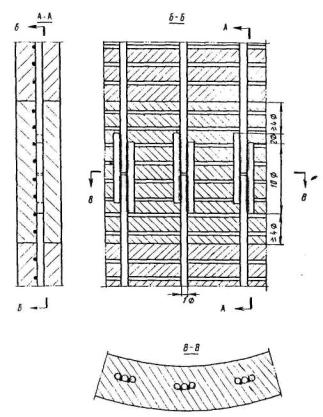

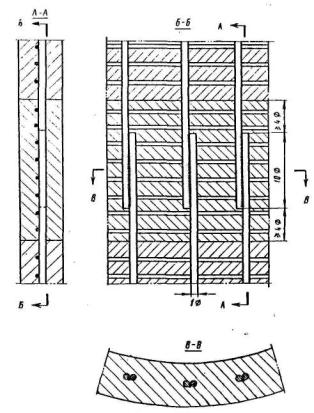

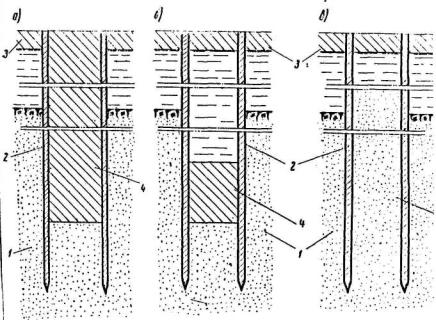

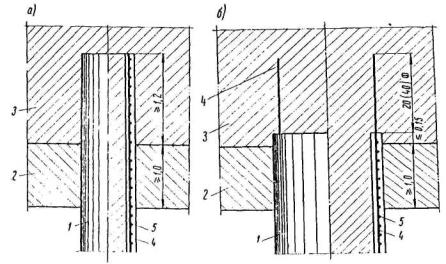

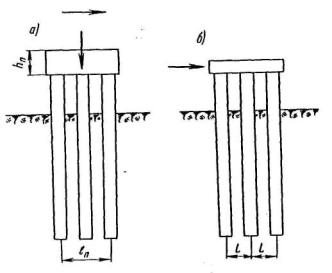

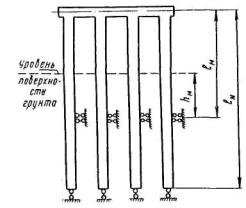

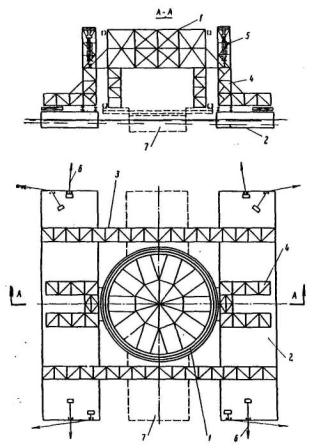

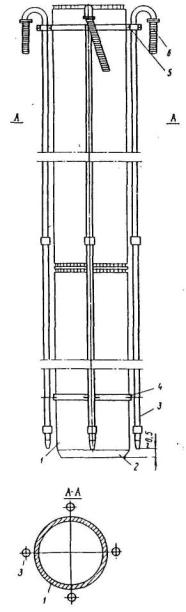

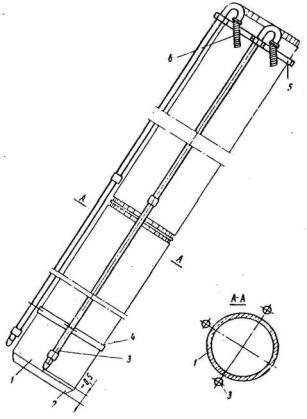

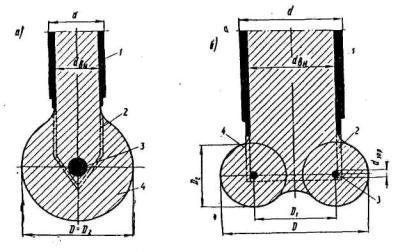

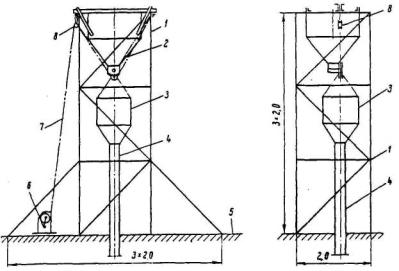

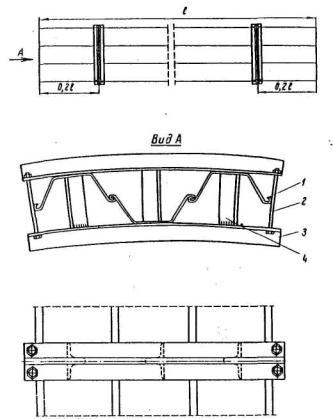

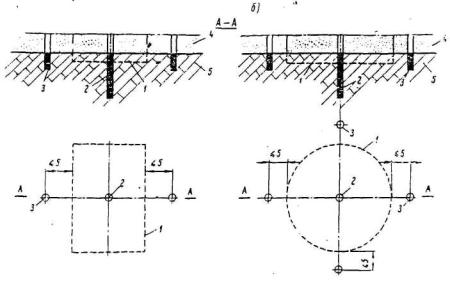

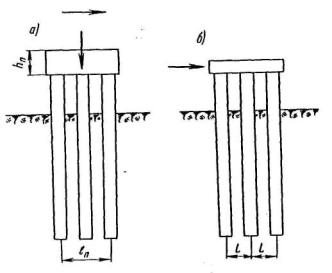

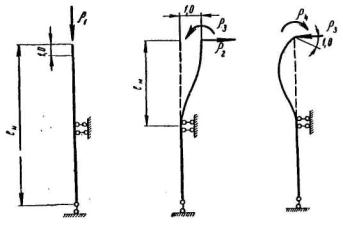

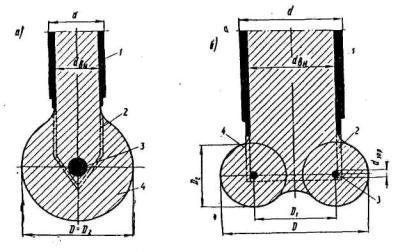

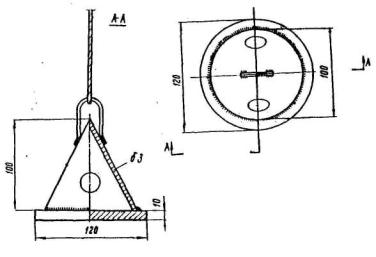

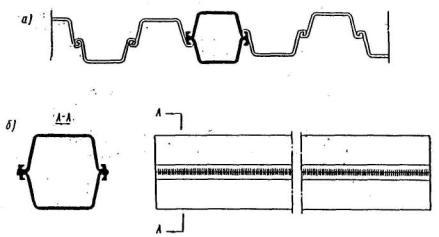

По формулам, неучитывающим деформацию плиты, рассчитывают фундаменты (на все виды нагрузок), укоторых плита ростверка с примыкающим к ней телом опоры образует сплошной дискс высотой hп (рис.26,а), удовлетворяющейусловию:

(3.49)

(3.49)

где lп - расстояние между осями крайнихстолбов в плоскости действия нагрузки.

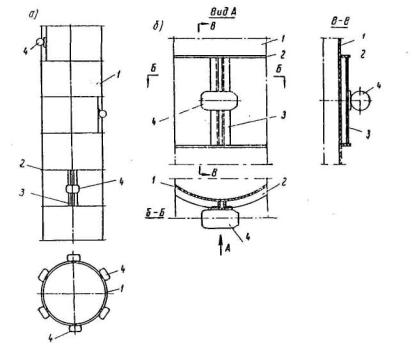

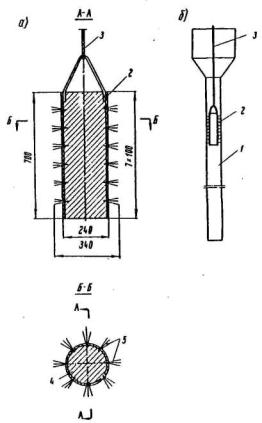

Рис. 25. Схема для установления коэффициента k при шахматном порядкерасположения столбов

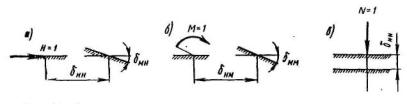

Рис.26. Схемы работы фундаментов:

а-общий случай действия на фундамент внешней нагрузки; б-случай действияна фундамент только горизонтальной нагрузки

Расчет фундаментовна действие одной горизонтальной нагрузки (рис. 26,б) может быть выполнен по формулам, неучитывающим деформацию плиты ростверка, при выполнении неравенства:

(3.50)

(3.50)

где Iр - момент инерции бетонногосечения плиты ростверка;

Iс -суммарный момент инерции бетонного сечения всех столбов, расположенных в одномряду, перпендикулярном плоскости действия нагрузки;

L - расстояние между осями столбов в плоскости действия нагрузки;

lм -расчетная длина столбов на изгиб, определяемая по формуле:

lм = l0 + hм, (3.51)

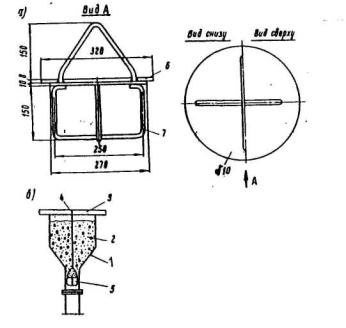

в которой hм- глубина расположения условного жесткого закрепления столба против егогоризонтальных смещении и поворотов.

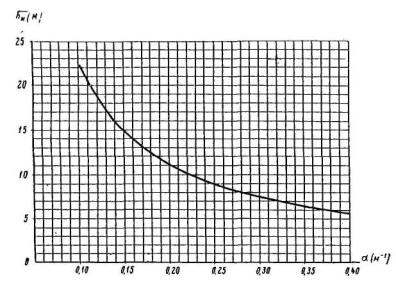

При столбах, опертыхна нескальный грунт или скальную породу (без забуривания в последнюю), глубину hмнаходят по графику (рис. 27)в зависимости от коэффициента деформации a. При забуренных в скалу столбах hмпринимают равной глубине расположения поверхности скальной породы, но неболее величины, которая на графике (см. рис. 27) соответствует значению коэффициентаa.

Рис. 27. График зависимости hм = f(a)

3.37.Расчет фундаментов как с учетом, так и без учета деформации плиты ростверкавыполняют основным и приближенным способами. Основные способы применяют прилюбых относительных жесткостях столбов и грунтовых условиях (в том числе и длярасчета фундаментов со столбами, нижние концы которых забурены в скальнуюпороду). Приближенные способы, являющиеся более простыми, могут использоватьсядля расчета фундаментов со столбами, имеющими приведенную глубину  и опертыми нанескальный грунт.

и опертыми нанескальный грунт.

Приводимые нижеформулы основного и приближенною способов, не учитывающих деформацию плитыростверка, применимы для расчета фундаментов, имеющих хотя бы одну вертикальнуюплоскость симметрии, при условии, что нагрузки расположены либо в плоскостисимметрии, либо в плоскости, ей перпендикулярной и проходящей через центртяжести столбчатого основания. В более сложных случаях расчет может бытьвыполнен по формулам действующих технических указаний по проектированию свайныхростверков с использованием значений r1, r2,r3 и r4,определенных в соответствии с пп. 3.39-3.41.

Основной иприближенный способы, учитывающие деформации плиты ростверка, применимы длярасчета фундаментов, имеющих хотя бы одну плоскость симметрии, при условиидействия нагрузки в этой плоскости.

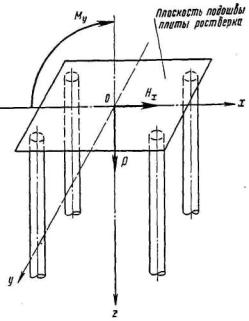

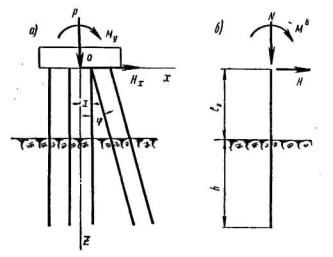

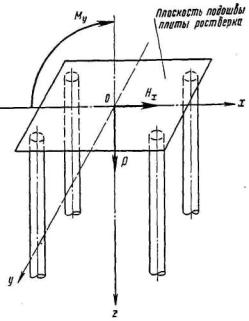

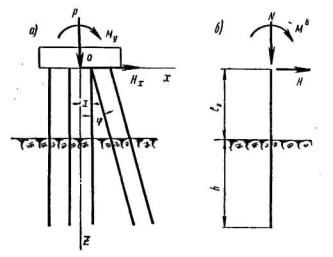

3.38.Собранную внешнюю нагрузку приводят к точке О, расположенной в центретяжести столбчатого основания в уровне подошвы плиты ростверка, и раскладываютна вертикальную силу Р, горизонтальную силу Нхимомент Мy (рис. 28).

Силы Р и Нхположительны, когда их направления совпадают с положительными-направлениями осей z и х соответственно.

Момент Муположителен, когда он действует в направлении движения часовой стрелки привзгляде на точку О с положительного конца оси у.

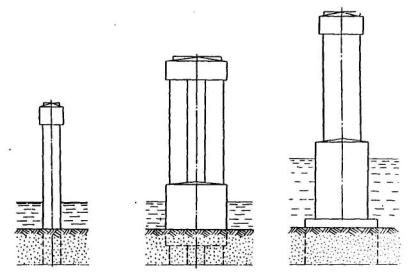

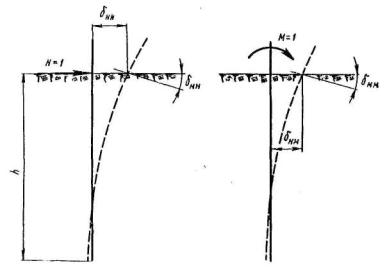

3.39.В соответствии с п. 3.18по формулам (3.10) или (3.11) определяют единичныеперемещения dнн, dмн = dнм и dмм (в уровне поверхности грунта)столбов со свободными верхними концами (см. рис. 21).

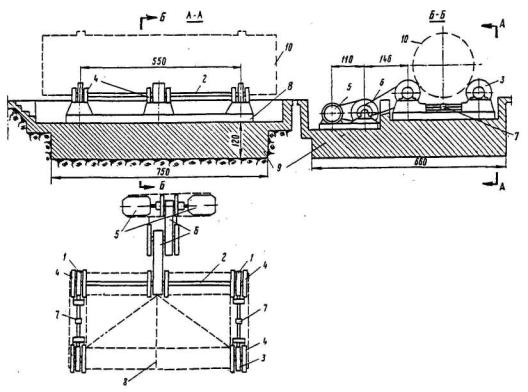

Рис. 28. Схема приведенной внешней нагрузкипри расчете фундаментов с жесткой плитой

Рис. 29. Схемы перемещений столба со свободнымверхним концом от единичных усилий, приложенных на уровне низа плиты ростверка

3.40.Вычисляют единичные перемещения d1, d2и d3 (в уровне низа плиты ростверка)столбов со свободными верхними концами (рис. 29)по формулам:

(3.52)

(3.52)

3.41.Реакции r1, r2,r3 и r4от единичных перемещений столбов (рис. 30)вычисляют по формулам:

(3.53)

(3.53)

(3.54)

(3.54)

Рис. 30. Схемы деформации столба,соответствующие реакциям r1, r2, r3 и r4

В формуле (3.53):

F и Fосн - соответственно площади столба и его основания;

С - коэффициент постели фундамента,устанавливаемый в соответствии с п. 3.18;

кn - коэффициент, учитывающийуменьшение осадок основании (при одних и тех же величинах давлении) суменьшением площади подошвы столбов.

Значениекоэффициента кnпринимаютравным:

(3.55)

(3.55)

но не более кn = 1.

В формулу (3.55) подставляют диаметр dосн основания столба, выраженный в м.

3.42. Горизонтальноеперемещение a низа плиты ростверка и угол bее поворота относительно оси у определяют по формулам:

(3.56)

(3.56)

(3.57)

(3.57)

(3.58)

(3.58)

где n- количествостолбов фундамента;

x - расстояние (с учетом знака) в плане от центра сечения столба дооси у, перпендикулярной плоскости действия нагрузки (см. рис. 28).

Знак Sозначает суммирование по всем столбам фундамента. Перемещения a и bположительны, когда их направления совпадают с положительными направлениями Нхи Му соответственно.

3.43. Горизонтальноесмещение a' верха опоры определяют поформуле:

a' = a + bhоп + dоп, (3.59)

где dоп -горизонтальное смещение верхаопоры за счет деформации ее надфундаментной части.

3.44.Продольную силу N, поперечную силу Н и изгибающий момент Мв,действующие в верхнем сечении столба (совпадающем с подошвой плиты ростверка), находят по формулам:

(3.60)

(3.60)

Сила N положительна,когда она вызывает сжатие столба. За положительные направления усилий N и Мв,передаваемых от плиты ростверка на головы столбов, принимают на правления,совпадающие с положительными направлениями перемещении a и bсоответственно.

3.45.Изгибающий момент  и поперечнуюсилу Н1, действующие в сечении столба, расположенном вуровне поверхности грунта, находят по формулам:

и поперечнуюсилу Н1, действующие в сечении столба, расположенном вуровне поверхности грунта, находят по формулам:

(3.61)

(3.61)

3.46. Дальнейший расчет фундамента выполняют всоответствии с пп. 3.19,3.21-3.23 по формулам (3.14),(3.16) - (3.24).

3.47. Внешнюю нагрузку приводят к точке Ов соответствии с указаниями п. 3.38.

3.48. Перемещения плитыростверка и усилия, действующие в верхних сечениях столбов, определяют впредположении, что столбы в нижней части имеют два жестких закрепления: однопротив продольного смещения, расположенное на расстоянии lN, а другое против поперечных смещений и поворотов,расположенное на расстоянии lм от подошвы плитыростверка (рис. 31).

Расчетную длину столба lN насжатие определяют по формуле:

(3.62)

(3.62)

Входящие в формулу (3.62) величины пояснены в п. 3.41.

Расчетную длину столба lм на изгиб вычисляютпо формуле (3.51), приняв глубину hмрасположения (от поверхности грунта) соответствующего жесткого закрепленияв соответствии с графиком (см. рис. 27).

Рис. 31. Схема приближенного расчетафундаментов с жесткой плитой ростверка

3.49. Горизонтальноеперемещение a низа плиты ростверка и угол bее поворота, а также продольную силу N, изгибающий момент Мви поперечную силу Н, действующие в верхнем сечении каждогостолба, находят по формулам*:

(3.63)

(3.63)

где п -количество столбов фундамента;

-радиус инерции поперечного сечения столба;

-радиус инерции поперечного сечения столба;

Iр -величина, определяемая по формуле:

(3.64)

(3.64)

* Формулы (3.63) предложены инженеромЛенгипротрансмоста Д.А. Зеликовичем.

3.50. Горизонтальноеперемещение a' верха опоры определяют по формуле(3.59).

3.51.По формуле (3.61) находятизгибающий момент М и поперечную силу H1, действующие в сечении столба науровне поверхности грунта.

3.52.Дальнейший расчет фундаментов зависит от приведенной глубины заложения столбов.При  его выполняют всоответствии с пп. 3.24,3.25и 3.27по формулам (3.25)-(3.29) и (3.32); при

его выполняют всоответствии с пп. 3.24,3.25и 3.27по формулам (3.25)-(3.29) и (3.32); при  - в соответствии спп. 3.31-3.33по формулам (3.38) -(3.45).

- в соответствии спп. 3.31-3.33по формулам (3.38) -(3.45).

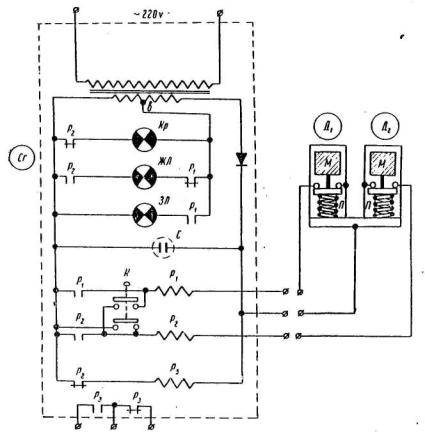

3.53. Нагрузки нафундамент устанавливают в результате расчета надфундаментной части опоры.

3.54. В соответствиис п. 3.18по формулам (3.10) или (3.11) определяют единичныеперемещения dнн, dмн = dнм и dмм (в уровне поверхности грунта)столбов со свободными верхними концами (см. рис. 21).

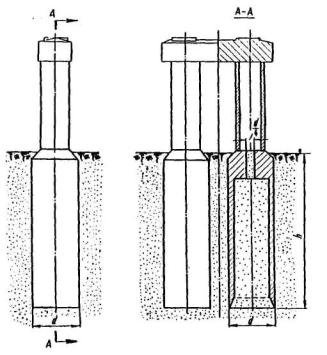

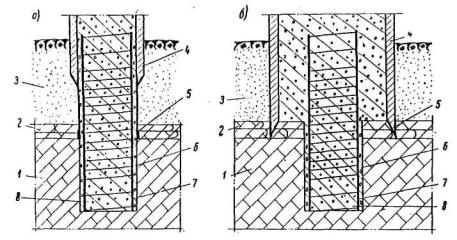

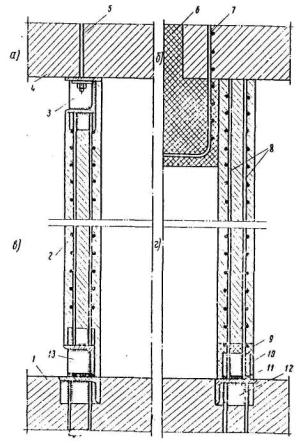

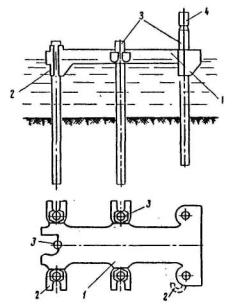

3.55. Фундаментрассчитывают, как раму с ригелем (плитой ростверка) конечной жесткости и состойками (столбами), имеющими на уровне поверхности грунта упругую заделку,которая от единичной горизонтальной силы смещается по горизонтали на величину dнни поворачивается на угол dмн (рис. 32,а),от единичного момента смещается по горизонтали

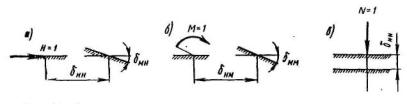

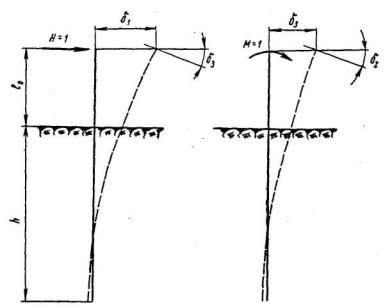

Рис. 32. Схемы перемещении упругой заделкистолба, расположенном на уровне поверхности грунта:

а-от поперечной силы Н = 1; б-отмомента М = 1; в-от продольной силы N = 1

на величину dмн = dнми поворачивается на величину dмм (рис. 32,б)и от единичной вертикальной силы смещается по вертикали на величину dNN (рис. 32,в),определяемую формулой:

(3.65)

(3.65)

Входящие в формулу (3.65) величины пояснены в п. 3.41.

Расчет фундаментакак рамной системы рекомендуется производить методом сил, при этом деформациюригеля (плиты ростверка) учитывают лишь на участках между столбами в свету. Врезультате такого расчета определяют перемещения фундамента и внутренниеусилия, действующие в поперечных сечениях его надземной части, в том числе ипродольную силу N, действующую в верхнем сечении каждого из столбов, изгибающиймомент  и поперечную силу H1, действующие в поперечномсечении каждого столба на уровне поверхности грунта.

и поперечную силу H1, действующие в поперечномсечении каждого столба на уровне поверхности грунта.

3.56. Дальнейшийрасчет фундамента выполняют в соответствии с пп. 3.19, 3.21-3.23по формулам (3.14), (3.16) - (3.24).

3.57. Нагрузки нафундамент устанавливают в результате расчета надфундаментной части опоры.

3.58. Перемещенияфундамента и усилия, действующие в верхних сечениях столбов, определяют врезультате расчета рамы со стойками (столбами), которые в нижней части имеютдва жестких закрепления: одно против продольного смещения, расположенное нарасстоянии lN, а другое против поперечных смещений и поворотов, расположенноена расстоянии lм от оси ригеля (рис. 33).

Расчетную длинустолба lN на сжатие определяют по формуле:

(3.66)

(3.66)

где hп - высота поперечного сеченияригеля (плиты ростверка).

Рис. 33. Схема приближенного расчетафундаментов с гибкой плитой

Остальные величины,входящие в формулу (3.66),пояснены в п. 3.41.

Расчетную длинустолба lм на изгиб находят по формуле:

(3.67)

(3.67)

Глубину hм расположения соответствующегожесткого закрепления (от поверхности грунта) устанавливают по графику (см. рис.27) в зависимости отзначения коэффициента деформации a.

Расчет фундаментакак рамной системы рекомендуется производить методом сил, при этом деформациюригеля (плиты ростверка) учитывают лишь на участках между столбами в свету. Врезультате такого расчета определяют перемещения фундамента и внутренниеусилия, действующие в поперечных сечениях его надземной части, в том числе ипродольную силу N, действующую в верхнем сечении каждого из столбов, изгибающиймомент  и поперечнуюсилу H1,действующие в поперечном сечении на уровне поверхности грунта.

и поперечнуюсилу H1,действующие в поперечном сечении на уровне поверхности грунта.

3.59.Дальнейший расчет фундаментов выполняют в соответствии с п. 3.52.

3.60.В настоящей главе даются рекомендации по расчету симметричных, имеющих хотя быодну вертикальную плоскость симметрии фундаментов (ростверков) с жесткими плитами.

3.61.Расчетную ширину bр столба определяют по формуле (3.46). Коэффициент k, входящий в эту формулу, принимаютодинаковым для всех столбов фундамента и равным меньшей из соответствующихвеличин, подсчитанных для столбов, расположенных в каждой из вертикальныхплоскостей, параллельных плоскости действия нагрузок. Величину коэффициента kдля столбов,расположенных в каждой из плоскостей, устанавливают как для ряда вертикальныхстолбов (см. п. 3.34) с размером Lp, равным среднему расстоянию всвету между столбами на уровне поверхности грунта.

3.62. Коэффициентдеформации a и приведенную (безразмерную)глубину  заложения столбов в грунте определяют в соответствии с пп. 3.15и 3.16по формулам (3.7) - (3.9). При определении значения

заложения столбов в грунте определяют в соответствии с пп. 3.15и 3.16по формулам (3.7) - (3.9). При определении значения  не делают различия между наклонными и вертикальными столбамии в формуле (3.9) глубину hзаложения столбав грунте принимают равной глубине заложения фундамента.

не делают различия между наклонными и вертикальными столбамии в формуле (3.9) глубину hзаложения столбав грунте принимают равной глубине заложения фундамента.

3.63.Величины единичных перемещений столбов со свободными верхними концами в уровняхповерхности грунта (dнн, dмн = dнм и dмм) и низа плиты ростверка (d1, d2 и d3),а также значения реакций r1, r2,r3 и r4от единичных перемещений столбов находят в соответствии с пп. 3.18,3.40и 3.41по формулам (3.10) или (3.11) -(3.13) и формулам (3.52) - (3.55).

Во всех случаяхрасчета, за исключением случаев расчета фундаментов со столбами, забуренными вскальную породу, значения r1, r2,r3 и r4могут быть вычислены и по более простым формулам:

(3.68)

(3.68)

Формулы (3.68) основаны на предположении, чтокаждый столб в нижней части имеет два жестких закрепления (рис. 34).Расчетные длины на сжатие ln и изгиб lм определяют в соответствии с п. 3.48по формулам (3.62) и (3.51).

При определении перемещенийdi, и реакций ri не делают различия междунаклонными и вертикальными столбами и принимают величину hравной глубинезаложения фундамента в грунте, а величину l0 - расстоянию от подошвы плитыростверка до поверхности грунта.

3.64. Расчетростверков на нагрузки, действующие в плоскости их симметрии, выполняют поплоской схеме, получаемой проектированием ростверка на плоскость действиянагрузок. При более сложном действии нагрузок расчет может быть произведен поформулам действующих технических указаний по проектированию спайных ростверковмостовых опор с использованием значений r1, r2,r3 и r4,определенных в соответствии с п. 3.63настоящих «Технических указаний».

3.65. При расчетеростверка по плоской схеме принимают систему координат с горизонтальной осью х,вертикальной осью z и центром в произвольной точке О, расположенной вуровне подошвы плиты (рис. 35,а).В случае, когда плоская схема имеет вертикальную ось симметрии, точку О следуетпринимать расположенной на этой оси.

Рис. 34. Схемы деформации столба с условнымижесткими закреплениями, соответствующие реакциям r1, r2, r3 и r4

Рис. 35. Схемы, используемые при расчете фундаментов с наклоннымистолбами:

а-для определения перемещений ростверка и внутренних усилий в верхнихсечениях столбов; б-для определения внутренних усилий в сечениях столбов идавлений на грунт, возникающих на разных глубинах от поверхности грунта

Внешнюю нагрузкуприводят к точке О и раскладывают на вертикальную силу Р, горизонтальнуюсилу Нхи момент Му. Силы Р и Нхположительны, когда их направления совпадают с положительным направлениемосей z и х соответственно. Момент Муположителен,когда он действует в направлении, в котором надо повернуть на 90° ось к (вокругточки О), чтобы положительные направления осей х и zсовпали (см.рис. 35,а).

3.66.При плоской схеме с вертикальной осью симметрии горизонтальное смещение aниза плиты и угол b ее поворота относительно точки Оопределяют по формулам (3.56)и (3.57), а вертикальное смещение с*точки О плиты - по формуле:

(3.69)

(3.69)

*Определениесмещения с по формуле (3.69)или в результате решения системы уравнений (3.70) не устраняет необходимости расчета вертикальнойосадки основания фундамента в соответствии с п. 3.3.

При несимметричнойплоской схеме перемещения a, с и bопределяют в результате решения системы уравнений:

(3.70)

(3.70)

Величины, входящие вформулы (3.56) и (3.57), а также в уравнения (3.70), вычисляют по формулам:

(3.71)

(3.71)

(3.72)

(3.72)

где x - расстояние (с учетом знака) отточки О до пересечения оси столба с подошвой плиты ростверка;

j - угол между осью столба и вертикалью, который принимаютположительным, когда для совмещения оси столба с вертикалью ее надо повернутьна острый угол в направлении действия положительного момента Му (см.рис. 35,а);

r0 = r1 -r2 (3.73)

Перемещения a,с и bположительны, когда их направления совпадают с положительными направлениями Нх,Р и Мусоответственно.

3.67. Продольнуюсилу N, поперечнуюсилу Н и изгибающий момент Мв в верхнем сечениикаждого столба определяют по формулам:

(3.74)

(3.74)

Правило знаков для N, Н и Мв данов п. 3.44.

3.68.Дальнейший расчет выполняют в соответствии с пп. 3.45,3.19, 3.21-3.23по формулам (3.61), (3.14), (3.16) - (3.24),как для вертикальных столбов, погруженных в грунт на глубину h и загруженных на расстоянии l0 от поверхности грунта продольнойсилой N, поперечнойсилой Н и моментом Мв (см. рис. 35,б).

Как правило,дальнейший расчет может быть выполнен также по приближенным формулам:

а) при опираниистолбов на нескальный грунт или скальную породу (без забуривания в последнюю) ипри  - по формулам (3.25)-(3.29) и (3.32) пп. 3.24,3.25и 3.27;

- по формулам (3.25)-(3.29) и (3.32) пп. 3.24,3.25и 3.27;

б) при опираниистолбов на нескальный грунт и при  -по формулам (3.38)-(3.45) пп. 3.31-3.33.

-по формулам (3.38)-(3.45) пп. 3.31-3.33.

Входящие в некоторыеиз перечисленных формул величины изгибающего момента  и поперечнойсилы H1 всечении столба на уровне поверхности грунта вычисляют по формулам (3.61).

и поперечнойсилы H1 всечении столба на уровне поверхности грунта вычисляют по формулам (3.61).

3.69.Горизонтальное смещение a' верха опоры определяют по формуле(3.59).

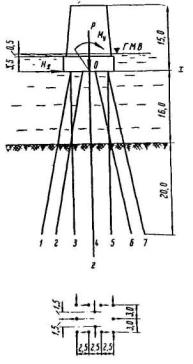

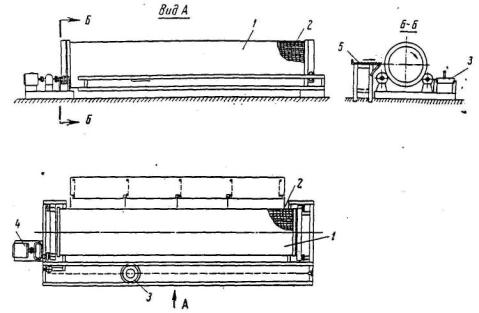

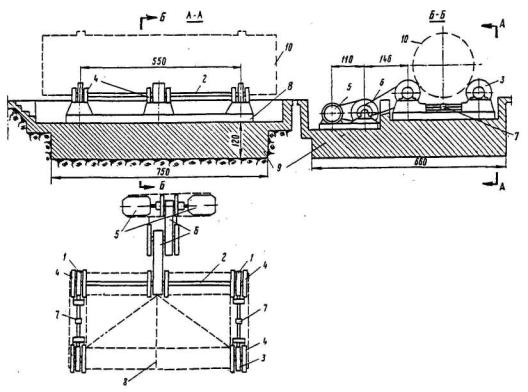

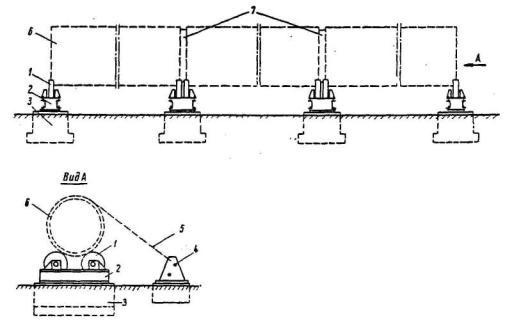

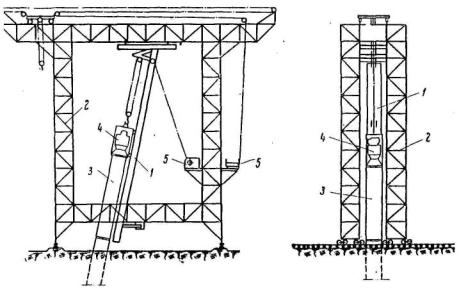

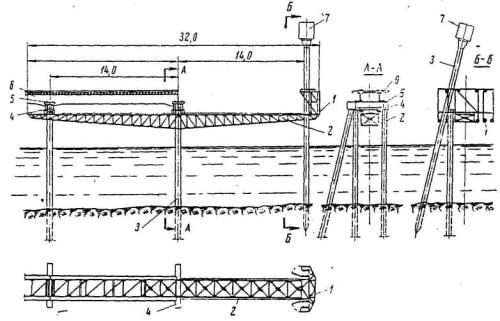

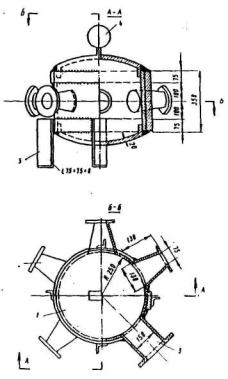

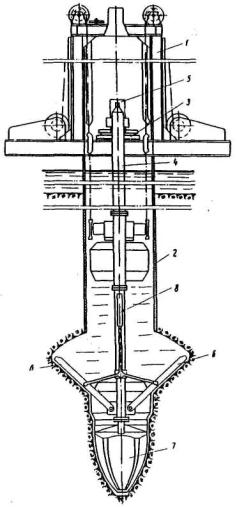

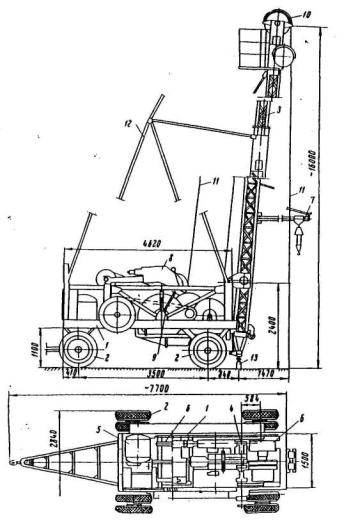

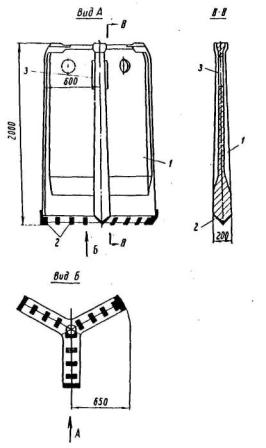

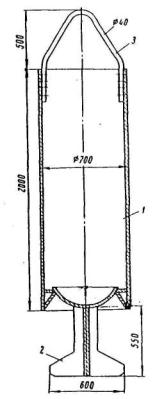

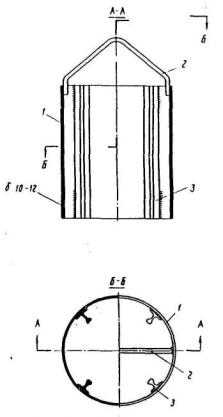

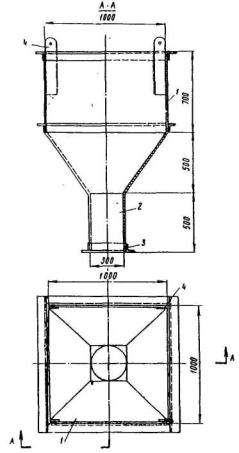

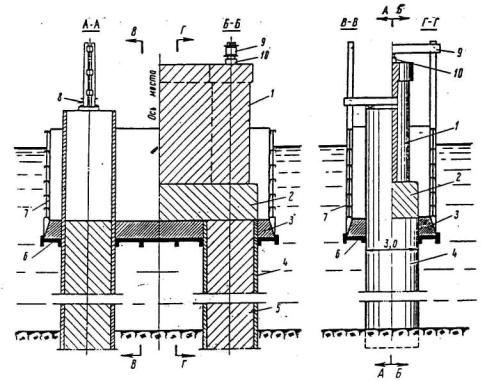

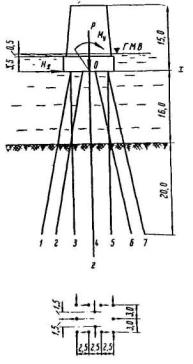

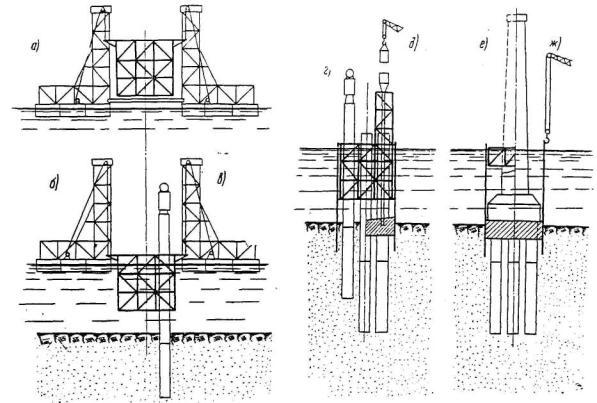

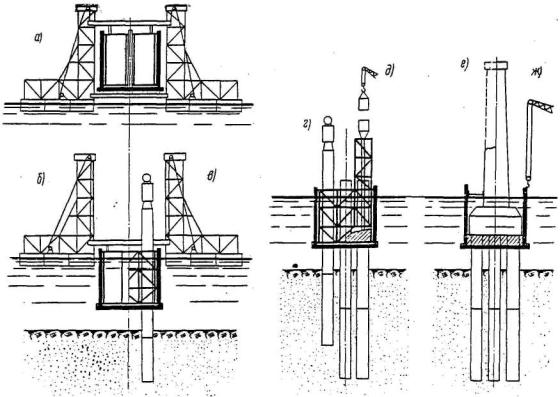

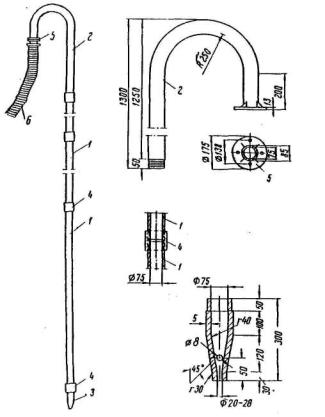

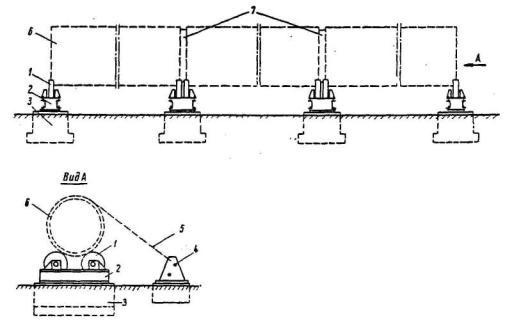

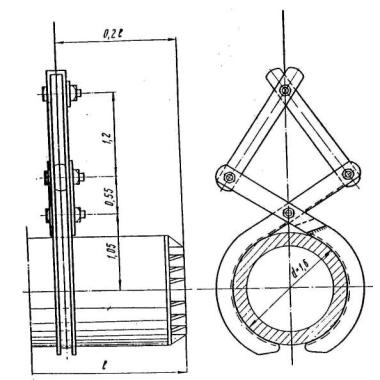

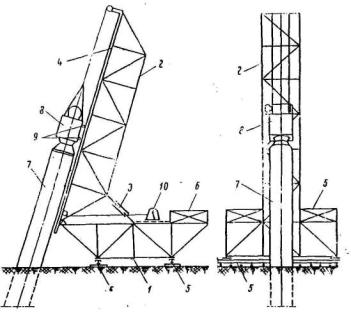

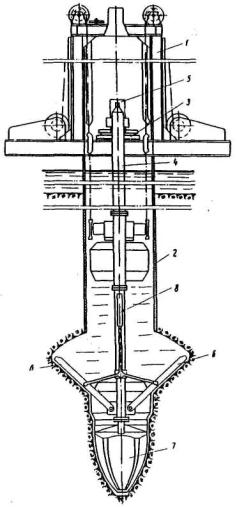

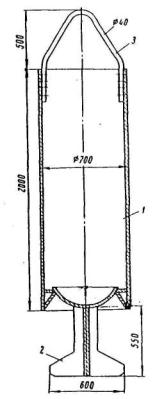

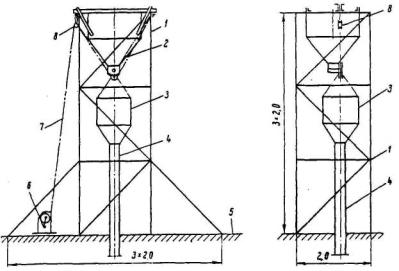

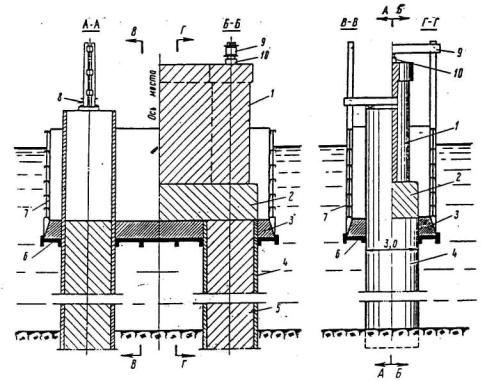

Требуется проверитьпрочность основания и надежность заделки в грунте фундамента опоры моста (рис.36,аи б)и горизонтальное смещение ее верха, а также определить величину наибольшегоизгибающего момента в поперечном сечении каждого из столбов фундаментной частиопоры.

Расчет следуетпроизвести при следующих данных.

На опоре установленыбалочные пролетные строения пролетом l = 66 м.

Расчетные значениявнешних нагрузок составляют: Р1 = 1400 т; Т1 =133 т; Т2 = 160 т и Т3 = 65 т. Нормативныезначения горизонтальных внешних нагрузок равны: Т1 = 115 т; Т2= 160 т и Т3 =54 т.

Горизонтальныенагрузки являются временными, так как они вызваны торможением подвижногосостава, давлением ветра и льда.

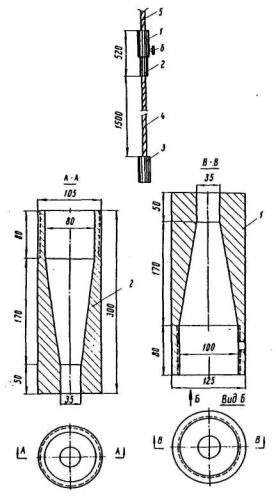

Столбы опорыпредставляют собой оболочки, заполненные бетоном. Наружный диаметр dоболочекфундаментной части опоры равен 3 м, толщина стенки - 12 см.Наружный диаметр оболочек надфундаментной части равен 2,4 м, толщинастенки - 12 см. Марка бетона оболочек - 400, а заполнения - 200.

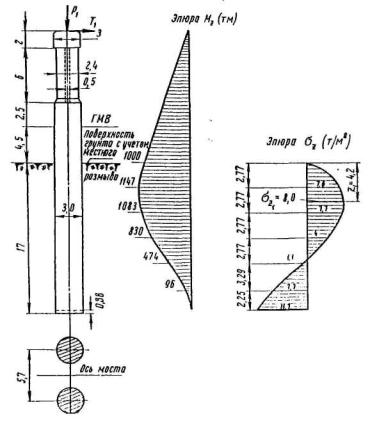

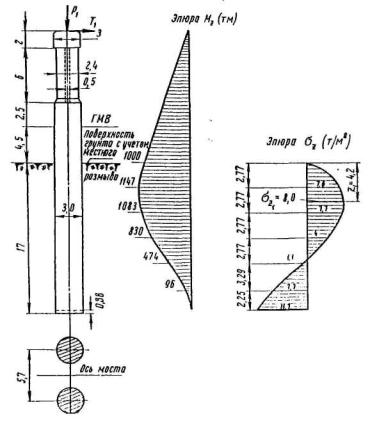

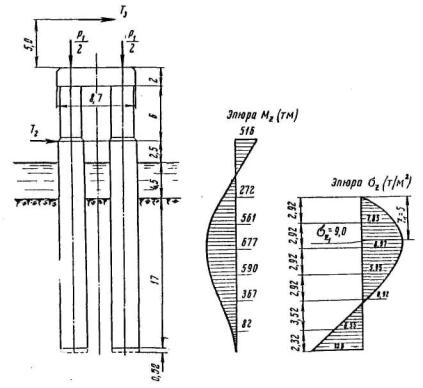

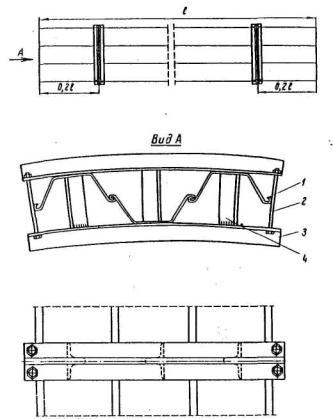

Рис. 36, а. Расчетная схемафундамента опоры моста и эпюры Mz и sz при нагрузках,действующих вдоль оси моста

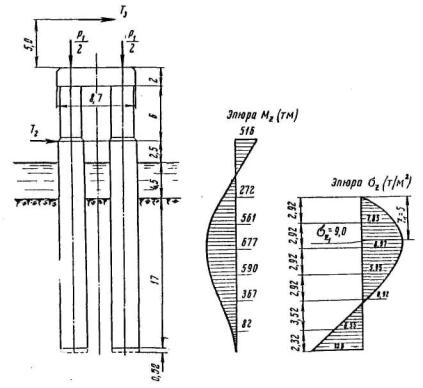

Рис. 36, б. Расчетная схемафундамента опоры моста и эпюры Mz и sz при нагрузках,действующих поперек оси моста

Столбы прорезаюттолщу мелкозернистого песка средней плотности с углом внутреннего трения jн= 33° и опираются на плотный мелкозернистый песок. Расчетное сопротивлениеоснования столбов R = 20 кг/см2; расчетное сопротивление силтрения грунта о боковую поверхность столбов t = 3 т/м2.

Расчет фундамента на нагрузки, действующие вдоль оси моста

Так как оси столбоврасположены в одной плоскости, перпендикулярной плоскости действия нагрузки,фундамент рассчитываем в соответствии с пп. 3.13-3.33.

Для упрощения весьрасчет, включая и определение горизонтального смещения а' верха опоры,производим на расчетные нагрузки. Горизонтальное смещение от нормативныхнагрузок получим умножением определенного расчетом значения а' наотношение нормативного и расчетного значений горизонтальной силы Т1,равное  .

.

Определяем расчетнымвес Gопнадфундаментной части опоры:

При определении Gоп в соответствии с СН 200-62приняты объемный вес железобетона 2,5 т/м3 и коэффициентперегрузки 1,1.

Согласно п. 3.13вычисляем продольную силу N, действующую на голову столба диаметром 3 м, атакже изгибающий момент Мв и поперечную силу Н1,действующие в сечении столба на уровне поверхности грунта:

По формуле (3.6) находим расчетную ширину столба:

bр= 0,9(3 + 1) =3,6 м.

В соответствии с пп.153 и 228 СН 200-62 расчетные модули упругости бетона принимаем равными:

а) для оболочек: 0,8´3,5´106= 2,8´106 т/м2;

б) для заполнения:0,8´2,65´106= 2,12´106 т/м2.

Вычисляем жесткостьстолба на изгиб:

В соответствии с п. 3.6для мелкозернистого песка средней плотности принимаем коэффициентпропорциональности т = 500 т/м4.

По формуле (3.8) получаем:

Из табл. 4 следует, чтозначению К = 19,5 м-5 соответствует a =0,1812 м-1.

По формуле (3.9) определяем приведенную(безразмерную) глубину  заложениястолба в грунте:

заложениястолба в грунте:

Согласно п. 3.17дальнейший расчет может быть выполнен основным способом, являющимсяуниверсальным, и приближенным способом, который охватывает расчет фундаментовсо столбами, имеющими приведенную глубину h > 2,5 и опертыми на нескальныйгрунт.

а) Основной способрасчета. Вычисляем величины, входящие в формулы (3.11) для определения единичных перемещенийdнн, dмн = dнм и dмм:

aEI = 0,1812´9,21´106= 1,669´106тм;

a2EI = 0,1812´1,669´106= 0,3024´106т;

a3EI = 0,1812´0,3024´106= 0,5479´105т/м.

Значение  в соответствиис п. 3.18округляем и принимаем

в соответствиис п. 3.18округляем и принимаем  . Принимая в формулах (3.11) Kh = 0 (см. п.3.18)и используя табличные значения отношений

. Принимая в формулах (3.11) Kh = 0 (см. п.3.18)и используя табличные значения отношений  (см табл. 6),имеем:

(см табл. 6),имеем:

* Такое округлениевеличины  означает, что приопределении перемещений фундамента, внутренних усилий в сечениях столбов идавлении на грунт глубина заложения фундамента принимается не 17,0 м, a

означает, что приопределении перемещений фундамента, внутренних усилий в сечениях столбов идавлении на грунт глубина заложения фундамента принимается не 17,0 м, a  (см. рис. 36, а), чтопрактически не может отразиться на результатах расчета.

(см. рис. 36, а), чтопрактически не может отразиться на результатах расчета.

По формулам (3.14) находим горизонтальное перемещениеу0и угол поворота j0 сечения столба, расположенного вуровне поверхности грунта:

уо= 1000´5,813´10-6+ 66,5´4,977´10-5= 9,123´10-3м;

j0 = 1000´1,089´10-6+ 66,5´5,813´10-6= 1,476´10-3.

Определяем жесткостьна изгиб EI столба диам. 2,4 м:

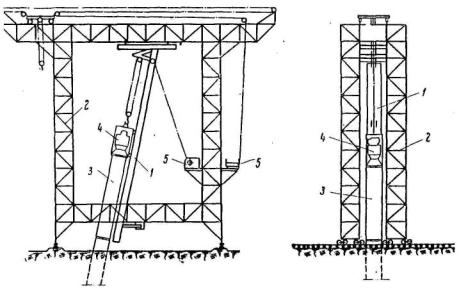

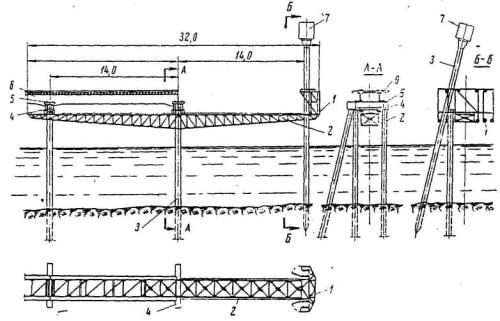

Горизонтальноесмещение d0 верха опоры вследствиедеформации ее тела и части фундамента, расположенной выше поверхности грунта,определяем как прогиб консольного стержня переменного сечения (рис. 37),выражаемый формулой:

где

Подставляя численныезначения величин в формулу для определения d0, получаем:

По формуле (3.15) определяем горизонтальноесмещение а' верха опоры:

a'= 9,123´10-3+ 1,476´10-3(7+ 8) + 9,8´10-3= 41,0´10-3м = 4,1 см.

Условие п. 55 СН200-62, ограничивающее горизонтальное смещение верха опоры, удовлетворяется.Действительно,

По формуле (3.16) получаем следующее выражениедля определения изгибающих моментов Мz, действующих в поперечныхсечениях столба на разных глубинах z от поверхности грунта:

Дальнейшиевычисления по определению величин Мzсведены в табл. 10. Порезультатам этих вычислений на рис. 36,апостроена эпюра изгибающих моментов в поперечных сечениях столба. Из эпюры следует,что Mmax @ 1150 тм.

Рис. 37. Расчётная схема для определениягоризонтального смещения верха опоры вследствие деформации ее тела и частифундамента, расположенной выше поверхности грунта

Следует отметить,что момент Мhв нижнем сечениистолба (в его основании) получился отрицательным из-за недостаточной точностивычислений*. При определении напряжении по подошве фундамента можно принять Мh = 0.

* Ошибка приопределении Мh объясняется тем,что его величина, выраженная однозначным числом, определяется какарифметическая разность пятизначных чисел. В последних при принятой точностивычислений достоверными являются первые четыре цифры, и поэтому ошибка приопределении Мh не может превышать 10 тм. Так как момент Мh = 10 тм вызывает в основаниифундамента не имеющие значения напряжения, равные всего лишь  , расчет может не уточняться, и момент Мh может быть принят равным нулю.

, расчет может не уточняться, и момент Мh может быть принят равным нулю.

Из формулы (3.18) получаем следующее выражениедля определения горизонтальных давлении szна грунт,возникающих по контакту с боковой поверхностью столбов на разных глубинах z от поверхности грунта:

Дальнейшиевычисления по определению величин sz сведены в табл. 11. По результатам этихвычислений на рис. 36,апостроена соответствующая эпюра, из которой следует, что наибольшеегоризонтальное давление на передней части боковой поверхности столбов  т/м2 возникает на глубине z1 = 4,2 м.

т/м2 возникает на глубине z1 = 4,2 м.

Так как z1 = 4,2 м < h/3 = 20/3 = 6,7 м,в соответствии с п. 3.11проверке подлежит выполнение условия (3.5),являющегося условием надежности заделки фундамента в грунте.

Условие (3.5) выполняется. Действительно,подставляя в неравенство (3.5)значения коэффициентов h1 = h2 =1, расчетные значения угла внутреннего трения jр = 0,9´33°= 30° и сцепления ср = 0, а также величину объемного весагрунта с учетом гидростатического давления* g =1 т/м3,имеем:

*Гидростатическое давление учитывается в соответствии с п. 112 СН 200-62.

Таблица 10

Определение изгибающих моментов Мz

| z, м |

| А3 | B3 | C3 | D3 | 2759А3 | 2463B3 | 1000С3 | 367D3 | Mz, тм

(7)-(8)+(9)+(10) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 2,77 | 0,5 | -0,021 | -0,005 | 0,999 | 0,500 | -58 | -12 | 999 | 184 | 1147 |

| 5,54 | 1,0 | -0,167 | -0,083 | 0,975 | 0,994 | -461 | -204 | 975 | 365 | 1083 |

| 8,31 | 1,5 | -0,559 | -0,420 | 0,811 | 1,437 | -1542 | -1034 | 811 | 527 | 830 |

| 11,08 | 2,0 | -1,295 | -1,314 | 0,207 | 1,646 | -3573 | -3236 | 207 | 604 | 474 |

| 14,37 | 2,6 | -2,621 | -3,600 | -1,877 | 0,917 | -7231 | -8867 | -1877 | 337 | 96 |

| 16,62 | 3,0 | -3,541 | -6,000 | -4,688 | -0,891 | -9770 | -14778 | -4688 | -327 | -7 |

Таблица 11

Определение горизонтальных давлении sz

| z, м |

| А1 | B1 | C1 | D1 | 25,17А1 | 22,47B1 | 9,124C1 | 3,349D1 | (7)-(8)+(9)-(10) | sz, т/м2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 2,77 | 0,5 | 1,000 | 0,500 | 0,125 | 0,021 | 25,17 | 11,24 | 1,14 | 0,07 | 15,14 | 7,6 |

| 5,54 | 1,0 | 0,992 | 0,997 | 0,449 | 0,167 | 24,97 | 22,40 | 4,55 | 0,56 | 7,68 | 7,7 |

| 8,31 | 1,5 | 0,937 | 1,468 | 1,115 | 0,560 | 23,58 | 32,99 | 10,17 | 1,88 | 2,64 | 4,0 |

| 11,08 | 2,0 | 0,735 | 1,823 | 1,924 | 1,308 | 18,50 | 40,96 | 17,55 | 4,38 | -0,53 | -1,1 |

| 14,37 | 2,6 | 0,033 | 1,755 | 2,907 | 2,724 | 0,83 | 39,43 | 26,52 | 9,12 | -2,96 | -7,7 |

| 16,62 | 3,0 | -0,928 | 1,037 | 3,224 | 3,858 | -23,36 | 23,30 | 29,42 | 12,92 | -4,32 | -11,7 |

Определяемрасчетный вес столба G с учетом гидростатического давления*, расчетную силу тренияТ грунта по наружной поверхности столба, а также площадь основания столба Focн:

Т = 3,14´3´17´3 = 480 т;

* Гидростатическоедавление учитывается в соответствии с п. 112 СН 200-62.

По формуле (3.20) вычисляем продольную силу Nhв основаниистолба, а затем по формуле (3.19)- величину давления в основании фундамента:

Nh= 860 + 314 – 480 = 694 т;

smax = smin= 694/7,05 = 99 m/м2= 9,9 кг/см2.

Прочность основанияфундамента обеспечена. Действительно, 9,9 кг/см2 < 20кг/см2.

б) Приближенныйспособ расчета. Приближенный способ отличается от основного определениемдавлений в основании фундамента, проверкой горизонтальных давлений фундаментана грунт, а также вычислением наибольшего момента Мmах в поперечных сечениях столбов.

В соответствии с пп.3.24и 3.31вычисляем величины, входящие в формулу (3.38)для определения давлений в основании фундамента. Приняв согласно п. 3.6для плотного мелкозернистого песка, расположенного в основании фундамента,  , имеем:

, имеем:

x1= 3.5 - 3,1 = 0,4.

По формуле (3.38) получаем:

В соответствии с п. 3.32 по формулам (3.41)-(3.43)определяем глубину h0 и горизонтальное давление  на грунт, возникающее на глубине

на грунт, возникающее на глубине  :

:

x2= 1,5 - 0,2´3,1= 0,88;

Условие (3.40) выполняется. Действительно,

В соответствии с п. 3.33по табл. 9 устанавливаем, чтозначениям a = 0,1812 и  соответствует hмм = 3,9 м и по формуле (3.44) определяем величину наибольшегомомента в сечении столба:

соответствует hмм = 3,9 м и по формуле (3.44) определяем величину наибольшегомомента в сечении столба:

Мmax=Мн= 1000 + 66,5´3,9 = 1260 тм.

Результаты расчетаопоры приближенным способом достаточно близки к соответствующим результатам,полученным по основному способу.

Расчет фундамента на нагрузки, действующие поперек оси моста

Так как столбывертикальны и их оси расположены в двух плоскостях, перпендикулярных плоскостидействия нагрузки, фундамент рассчитываем и соответствии с пп. 3.34-3.59.

В связи с небольшойразницей в расчетных и нормативных значениях горизонтальной нагрузки, весьрасчет, включая и определение горизонтального смещения верха опоры, производим,на расчетные нагрузки.

В соответствии с п. 3.34 поформуле (3.47) определяем величинуhp:

hр = 3(3 + 1) = 12 м.

При двух столбах вряду коэффициент b = 0,6.

По формуле 3.48 находим значение коэффициента квзаимного влияния столбов:

Расчетную ширину bр столба определяем по формуле (3.46):

bр = 0,9(3 + 1)´0,75 = 2,7 м.

Формула (3.8)даст:

Из табл. 4 следует, чтозначению К = 14,65 м-5 соответствует a =0,1711 м-1.

По формуле (3.9) определяем приведенную(безразмерную) глубину  заложениястолба в грунте:

заложениястолба в грунте:

Так как в плоскостидействия нагрузки надфундаментная часть опоры представляет собой жесткий диск,фундамент рассчитываем как ростверк с плитой бесконечно большой жесткости (безучета деформации плиты). В связи с тем, что фундамент оперт на нескальный грунти приведенная глубина заложения столбов  , дальнейший его расчет может быть выполнен не толькоосновным способом, но и приближенным (см. п. 3.37).

, дальнейший его расчет может быть выполнен не толькоосновным способом, но и приближенным (см. п. 3.37).

а) Основной способрасчета. В соответствии с п. 3.38 определяем вертикальную силу Р,горизонтальную силу Нхи момент Му,действующие в сечении фундамента в уровне верха столбов d = 3 м:

Р = 1400 + 320 = 1720 т;

Нх= 160 + 65 = 225 т;

Му= 65´13 = 845 тм.

Вычисляем величины,входящие в формулы (3.11) дляопределения единичных перемещений dнн, dмн = dнм и dмм столбов:

aEI = 0,1711´9,21´106= 1,624´106тм;

a2EI = 0,1711´1,624´106= 2,779´103т;

a3EI = 0,1711´2,779´105= 4,755´104т/м.

Значение  согласно п. 3.18округляем и принимаем

согласно п. 3.18округляем и принимаем  . Полагая в формулах (3.11)Кh = 0 (см. п. 3.18)и используя табличные значения

. Полагая в формулах (3.11)Кh = 0 (см. п. 3.18)и используя табличные значения  (см. табл. 6), имеем:

(см. табл. 6), имеем:

* Такое округлениевеличины  означает, что приопределении перемещений фундамента, внутренних усилий в сечениях столбов идавлении на грунт глубина заложения фундамента принимается не 17,0 м, a

означает, что приопределении перемещений фундамента, внутренних усилий в сечениях столбов идавлении на грунт глубина заложения фундамента принимается не 17,0 м, a  (см. рис. 36,б),что практически не может отразиться на результатах расчета.

(см. рис. 36,б),что практически не может отразиться на результатах расчета.

По формулам (3.52) вычисляем единичные перемещения d1, d2 и d3 столбов:

Находим величины,входящие в формулу (3.53) дляопределения значения реакции r1:

С = тоснh = 780´17 = 13200 т/м3;

Из формулы (3.53) следует:

Вычисляем значениезнаменателя в формулах (3.54) дляопределения реакций r2, r3и r4:

Из формул (3.54) следует:

По формулам (3.58) и (3.57) определяем величины, входящие в выражения (3.56) горизонтального смещения a и угла поворота bсечения фундамента на уровне верха столбов d = 3,0 м:

Из выражении (3.56) следует:

a= (5,669´106´225+ 2,858´105´845)´10,08´10-12= 1,529´10-2м;

b= (3,192´104´845+ 2,858´105´225)´10,08´10-12 = 0,9201´10-3.

По формуле (3.59), приняв dоп =0, определяем горизонтальное смещение верха опоры:

a'= 1,529´10-2+ 0,9201´10-3´8= 2,27´10-2м = 2,3 см.

По формуле (3.60) определяем продольную силу N, поперечную силу Н иизгибающий момент Мв, действующие в верхнем сечении болеезагруженного столба:

Н= 1,596´104´1,529´10-2- 1,429´105´0,9201´10-3 = 112,5 т;

Мв = - l,429´105´1,529´10-2+ l,811´106´0,9201´10-3= - 2182 + 1666= - 516 тм.

По формулам (3.61) определяем изгибающий момент  и поперечнуюсилу Н1, действующие в сечении столба на уровнеповерхности грунта:

и поперечнуюсилу Н1, действующие в сечении столба на уровнеповерхности грунта:

Н1 = 112,5 т.

По формулам (3.14) находим горизонтальное смещениеу0 и угол поворота j0 сечения столба на уровнеповерхности грунта:

у0 = 272´6,326´10-6+ 112,5´5,735´10-5= 8,173´10-8м;

j0 = 272´1,119´10-6+ 112,5´6,326´10-6= 1,016´10-3.

По формуле (3.16) получаем следующее выражениедля определения изгибающих моментов Mz, действующих в поперечныхсечениях столба на разных глубинах z от поверхности грунта:

Дальнейшиевычисления по определению величин Mzсведены в табл. 12. По результатам этихвычислений на рис. 36,бпостроена эпюра изгибающих моментов в поперечных сечениях столба. Из эпюрыследует, что наибольший изгибающий момент Мmax @ 680 тм.

По формуле (3.18) получаем следующее выражениедля определения горизонтальных давлений szна грунт,возникающих по контакту с боковой поверхностью столбов на разных глубинах  от поверхностигрунта:

от поверхностигрунта:

Дальнейшиевычисления по определению величин sz сведены в табл. 13. По результатам этихвычислений на рис. 36,бпостроена соответствующая эпюра, из которой следует, что наибольшеегоризонтальное давление  возникает на глубине z1 = 5,0 м.

возникает на глубине z1 = 5,0 м.

Так как z1 = 5,0 м < h/3 = 17/3 = 5,7 м,в соответствии с п. 3.11,проверке подлежит выполнение условия (3.5),являющегося условием надежности заделки фундамента в грунте.

Условие (3.5) выполняется. Действительно,

По формуле (3.20) вычисляем продольную силу Nhв основании столба, а затем по формуле (3.19)величину наибольшего давления в основании фундамента:

Nh= 1190 + 314 – 480 = 1024 т;

Прочность основания фундамента обеспечена.Действительно, smax = 15 кг/см2 < R = 20 кг/см2.

б) Приближенный способ расчета. Поформуле (3.62) определяемрасчетную длину столба на сжатие:

В соответствии с п. 3.48расчетную длину lм столба на изгиб вычисляем по формуле (3.51), предварительно установив награфике (см. рис. 27),что a = 0,1711 м-1соответствует глубина hм = 13,1 м:

lм = 74 + 13,1 = 20,1м.

Таблица 12

Определение изгибающих моментов Mz

| z, м |

| А3 | B3 | C3 | D3 | 2270А3 | 1650B3 | 272С3 | 658D3 | Mz, тм

(7)-(8)+(9)+(10) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 2,92 | 0,5 | -0,021 | -0,005 | 0,999 | 0,500 | -48 | -8 | 272 | 329 | 561 |

| 5,84 | 1,0 | -0,167 | -0,083 | 0,975 | 0,994 | -379 | -137 | 265 | 654 | 677 |

| 8,76 | 1,5 | -0,559 | -0,420 | 0,811 | 1,437 | -1270 | -693 | 221 | 946 | 590 |

| 11,68 | 2,0 | -1,295 | -1,314 | 0,207 | 1,646 | -2940 | -2168 | 56 | 1083 | 367 |

| 15,20 | 2,6 | -2,621 | -3,600 | -1,877 | 0,917 | -5950 | -5940 | -511 | 603 | 82 |

| 17,52 | 3,0 | -3,541 | -6,000 | -4,688 | -0,891 | -8038 | -9900 | -1275 | -586 | 1 |

Таблица 13

Определение горизонтальных давлений sz

| z, м |

| А1 | B1 | C1 | D1 | 25,17А1 | 22,47B1 | 9,124C1 | 3,349D1 | (7)-(8)+(9)-(10) | sz, т/м2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 2,92 | 0,5 | 1,000 | 0,500 | 0,125 | 0,021 | 23,88 | 8,68 | 0,36 | 0,15 | 15,71 | 7,85 |

| 5,84 | 1,0 | 0,992 | 0,997 | 0,499 | 0,167 | 23,69 | 17,30 | 1,43 | 1,15 | 8,97 | 8,97 |

| 8,76 | 1,5 | 0,937 | 1,468 | 1,115 | 0,560 | 22,38 | 25,47 | 3,19 | 3,87 | 3,97 | 5,95 |

| 11,68 | 2,0 | 0,735 | 1,823 | 1,924 | 1,308 | 17,55 | 31,63 | 5,50 | 9,04 | 0,46 | 0,92 |

| 15,20 | 2,6 | 0,033 | 1,755 | 2,907 | 2,724 | 0,79 | 30,45 | 8,31 | 18.83 | -2,52 | -6,55 |

| 17,52 | 3,0 | -0,928 | 1,037 | 3,225 | 3,858 | -22,16 | 17,99 | 9,22 | 26,67 | -4,26 | -12,8 |

Определяемвеличины, входящие в формулы (3.63):

По формулам (3.63) определяем перемещения a и b, а также внутренние усилия N,Н и Мв в верхнем сечении более нагруженного столба:

По формуле (3.59), приняв dоп = 0, определяем горизонтальное смещение верха опоры:

a'= 1,87´10-2+ 1,05´10-3´8= 2,71´10-2м = 2,7 см.

В соответствии с п. 3.51по формулам (3.61)находим изгибающий момент Мв и поперечную силу Н1 в сечениистолба на уровне поверхности грунта:

Определяем величины, необходимые длявычисления по формуле (3.38) наибольшегодавления smax в основании фундамента (см.пп. 3.31 и 3.24):

x1= 3,5 - 2,9 = 0,6.

Из формулы (3.38) следует:

В соответствии с п. 3.32 по формулам (3.41), (3.43) и (3.42) определяем глубину h0,значение коэффициента x2 и горизонтальное давление  на грунт, возникающеена глубине

на грунт, возникающеена глубине  :

:

x2= 1,5 - 0,2´2,9 = 0,92;

Условие (3.40) удовлетворяется. Действительно,

В соответствии с п. 3.33по табл. 9 устанавливаем, чтозначениям a = 0,1711 м-1 и соответствует hмм = 4,1 м, и по формуле (3.44) находим величину наибольшего момента впоперечном сечении столба, на части его длины, расположенной в грунте:

соответствует hмм = 4,1 м, и по формуле (3.44) находим величину наибольшего момента впоперечном сечении столба, на части его длины, расположенной в грунте:

Мн = Мmах= 137,5 + 112,5´4,1= 600 тм.

Величиныгоризонтального смещения а' верха опоры, наибольшего давления smах в основании фундамента, наибольшего момента Мmах в поперечном сечении столба, атакже результаты проверки горизонтальных давлений фундамента на грунт,полученные приближенным способом, близки к соответствующим величинам,вычисленным основным способом.

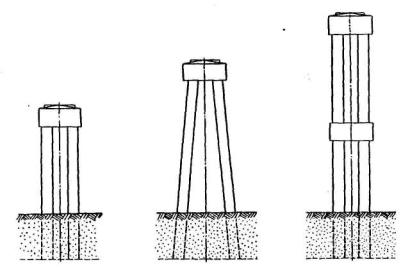

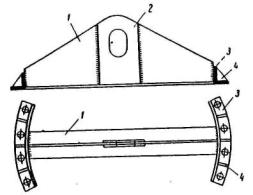

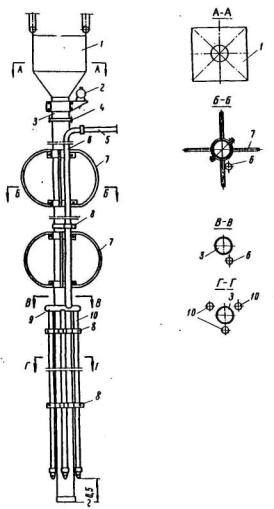

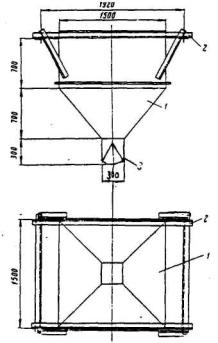

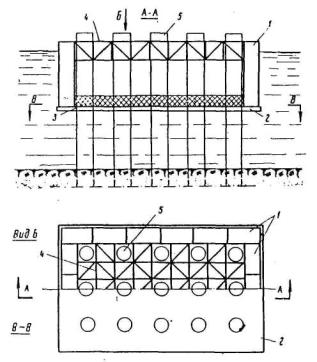

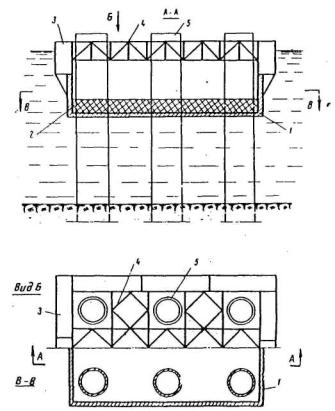

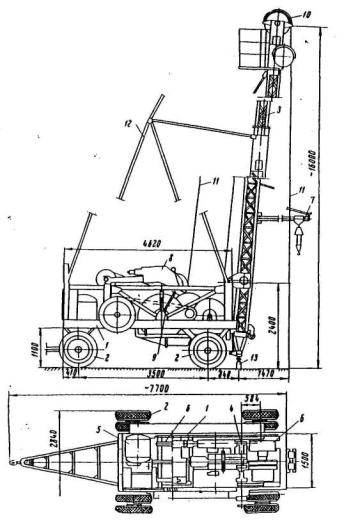

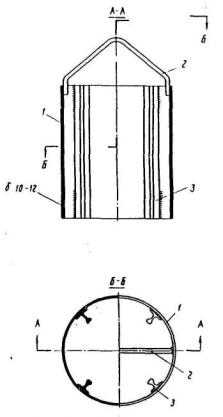

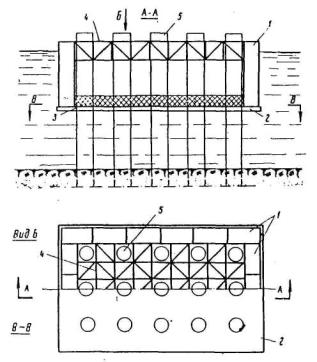

Для опоры, схемакоторой изображена на рис. 38, требуется проверитьнесущую способность столбов на продольные усилия и надежность их заделки вгрунте, а также определить величину наибольшего изгибающего момента впоперечном сечении столбов и горизонтальное перемещение верха опоры.

Расчет следуетпроизвести при следующих данных.

Расчетные внешниенагрузки, приведенные к точке О, расположенной в уровне низа плитыростверка па пересечении двух плоскостей симметрии опоры, состоят извертикальной силы P = 5000 т, горизонтальной силы Hх=500 т и момента Му= 3000 т. Сила Нхи момент Мувызванывременными, нагрузками, и их нормативные значения практически совпадают срасчетными.

Столбы представляютсобой заполненные бетоном оболочки с наружным диаметром d = 1,6 м и с толщинойстенки d = 12 см. Марка бетонаоболочек - 400, а заполнения - 200.

Столбы прорезаюттолщу тугопластичной супеси с углом внутреннего трения jн =28° и сцеплением сн = 0,7 т/м2и опираютсяна плотный мелкозернистый песок. Расчетное сопротивление основания столбов исил трения грунта об их боковую поверхность, определенные с учетом коэффициентаусловии работы столбов т2 = 0,9 (см. табл. 1 приложения 21 кСП 200-62), соответственно равны R = 280 т/м2 и t= 3 т/м2.

Расчет фундамента

По формуле (3.47) определяем величину hр, необходимую для нахождениякоэффициента k взаимного влияния столбов:

hр= 3(1,6 + 1) = 7,8 м.

Наименьшеерасстояние (в свету на уровне поверхности грунта) между столбами,расположенными в одной вертикальной плоскости, параллельной плоскости действиянагрузок, составляет:

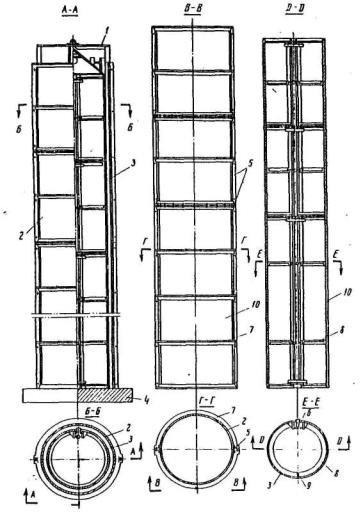

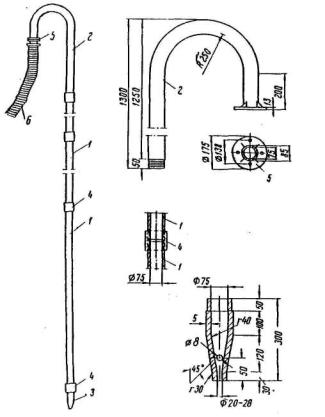

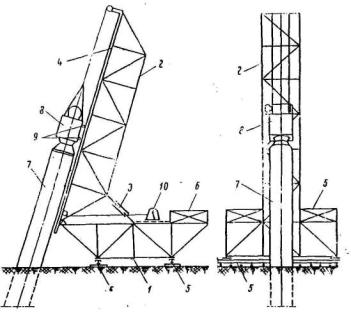

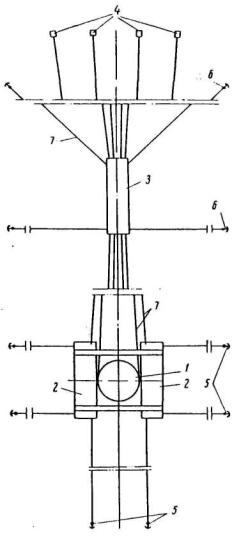

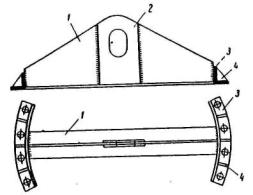

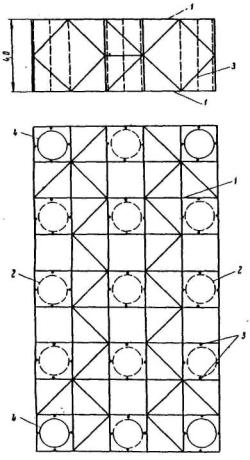

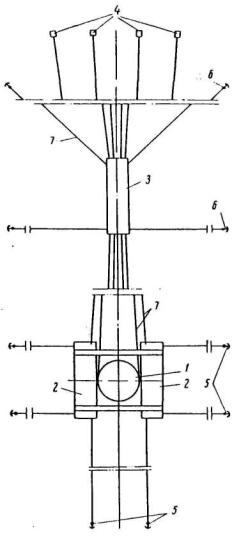

Рис. 38. Схема фундамента с наклоннымиоболочками

Так как Lp= 7,3 м> 0,6 hр = 0,6´7,8 = 4,7 м, принимаемk = 1 (см. п. 3.34).

По формуле (3.46) определяем расчетную ширинустолба:

bp=0,9(1,6 + 1) = 2,34 м.

В соответствии с пп.153 и 228 СН 200-62 расчетные модули упругости бетона принимаем равными:

а) для оболочек: 0,8´3,5´106= 2,8´106 т/м2;

б) для заполнения:0,8´2,65´106= 2,12´106 т/м2.

Вычисляем жесткостьстолба на изгиб:

В соответствии с п. 3.6для тугопластичной супеси средней плотности принимаем коэффициентпропорциональности т = 400 т/м4.

По формуле (3.8) получаем:

Из табл. 4 следует, чтозначению К = 119,0 м-5 соответствует коэффициентдеформации a = 0,260 м-1.

По формуле (3.9) определяем приведенную(безразмерную) глубину  заполнениястолба в грунте:

заполнениястолба в грунте:

Вычисляем величины,входящие в формулу (3.62), для определения расчетной длины In столба на сжатие:

а) из формулы (3.55) следует:

б) жесткость столбана сжатие равна:

в) в соответствии сп. 3.6для плотных мелкозернистых песков принимаем тосн = 1,3´600= 780 т/м4 и по формуле (3.13) получаем величину коэффициента постели основаниястолбов:

С = 780´20 = 15600 т/м3;

г) площадь основаниястолба:

Подставляяполученные величины в формулу (3.62), получаем:

По графику рис. 27 устанавливаем, чтозначению a = 0,260 соответствует глубинарасположения условной жесткой заделки столба hм = 8,6 м,и по формуле (3.51) находимрасчетную длину lм столба на изгиб:

lм = 16 + 8,6 = 24,6 м.

По формулам (3.68) определяем реакции от единичныхперемещений столбов:

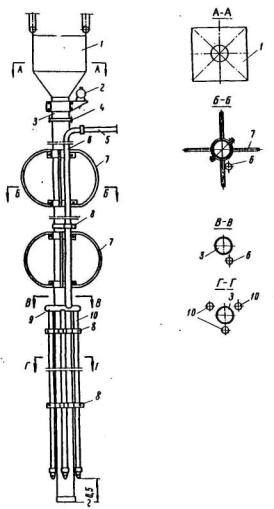

В табл. 14для всех рядов столбов фундамента даны значения координаты х пересеченияосей столбов с подошвой плиты ростверка и угла jмежду осями столбов и вертикалью (см. п. 3.66).В данном случае имеются в виду ряды, состоящие из столбов, оси которыхпроектируются на плоскость действия нагрузки в одну линию (см. рис. 38). Втабл. 14 такжеприведены данные по количеству столбов в каждом таком ряду и значения sinjи cosj.

Таблица 14

Параметры, определяющие положение столбов в ростверке

| № рядов столбов | Количество столбов в ряду | х, м | j | sinj | cosj |

| 1 | 1 | -3,75 | -11°19' | -0,196 | 0,980 |

| 2 | 2 | -1,25 | -11°19' | -0,196 | 0,980 |

| 3 | 2 | -3,75 | 0 | 0 | 1 |

| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 5 | 2 | 3,75 | 0 | 0 | 1 |

| 6 | 2 | 1,25 | 11°19' | 0,196 | 0,980 |

| 7 | 1 | 3,75 | 11°19' | 0,196 | 0,980 |

Всоответствии с п. 3.66для ростверков с симметричной плоской схемой горизонтальное смещение aплиты, угол b ее поворота относительно точки Ои вертикальное смещение с этой точки определяются выражениями (3.56) и (3.69). Величины, входящие в эти выражения, находим по формулам (3.73), (3.71) и (3.57):

r0= 0,558´105– 0,635´103= 0,552´105т/м;

raa= 0,552´105´6´0,1962+ 12´0,635´103 = 20,32´103т/м;

rbb= 0,552´105(2´3,752´0,9802+ 4´1,252´0,9802+ 4´3,752)+0,635´103(6´3,752+ 4´1,252)+2´

´0,783´104(2´3,75´0,196+ 4´1,25´0,196)+ 12´1,28´105= 65,6´105тм;

rсс= 0,552´105(6´0,9802+ 6) +12´0,635´103= 6,58´105т/м,

rab= 0,552´105(2´3,75´0,196´0,980+ 4´1,25´0,196´0,980)– 0,783´104(6´0,980+ 6) =

= 0,395´105т;

Из формул (3.56) и (3.69)следует:

Горизонтальное смешение верха опоры находим поформуле (3.59), пренебрегаядеформацией тела опоры, представляющей массивную конструкцию, т. е. приняв dоп = 0:

а' = 2,40´10-2 + 3,12´10-4´15= 2,87´10-2м = 2,9 см.

Продольную силу N,поперечную силу Н и изгибающиймомент Мв в верхнем сечении каждого из столбовопределяем по формулам (3.74). Всевычисления сводим в табл. 15.

Результаты вычислений контролируем, проверяявыполнение условии равновесия плиты ростверка:

Р = S(N cosj - Нsinj);

Нх = S(N sinj - Н cosj);

Му= S(N cosj - Н sin j)х+SМв.

Первое из этих равенств выражает условие Sz = 0, второе - Sх = 0 и третье - SМ0 = 0.

Определяем правыечасти равенств:

S(N cosj - Н sinj) SN cosj - SН sinj =

= (89 + 2´132 + 2´700 +742)0,980 + 2(359+424+490) -

- (-13,3 - 2´13,4+ 2´11,5 +11,4)0,196 = 4987 т;

S(N sinj - Н cosj) = SN sinj - SН cosj =

= (-89 - 2´132 + 2´700 +742)0,196 + (13,3 + 2´13,4 +

+ 2´1,5 + 11,4)0,980 + 6´12,8 = 501т;

S(N cosj - Н sin j)х+SМв = - (89´0,980 + 13,3´0,196)3,75 - 2(132´0,980 + 13,4´0,196) ´1,25-

-2´359´3,75 + 2´490´3,75 + 2 (700´0,980 - 11,5´0,196)´1,25 + (742´0,980 - 11,4´0,196) ´

´3,75- 154 - 2(155 + 3´148+ 132) - 131 = 2996 тм.

Таблица 15

Определение продольных сил N, поперечных сил Н и изгибающих моментов Мвв верхних сечениях столбов

| № рядов столбов | х, м | sinj | cosj | a·sinj, м | хb, м | с+ хb, м | (с+хb)cosj, м | (5)+(8), м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 1 | -3,75 | -0,196 | 0,980 | -4,70´10-3 | -1,170´10-3 | 6,43´10-3 | 6,30´10-3 | 1,60´10-3 |

| 2 | -1,25 | -0,196 | 0,980 | -4,70´10-3 | -0,390´10-3 | 7,21´10-3 | 7,07´10-3 | 2,37´10-3 |

| 3 | -3,75 | 0 | 1 | 0 | - 1,170´10-3 | 6,43´10-3 | 6,43´10-3 | 6,43´10-3 |

| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,60´10-3 | 7,60´10-3 | 7,60´10-3 |

| 5 | 3,75 | 0 | 1 | 0 | 1,170´10-3 | 8,77´10-3 | 8,77´10-3 | 8,77´10-3 |

| 6 | 1,25 | 0,196 | 0,980 | 4,70´10-3 | 0,390´10-3 | 7,99´10-3 | 7,83´10-3 | 12,53´10-3 |

| 7 | 3,75 | 0,196 | 0,980 | 4,70´10-3 | 1,170´10-3 | 8,77´10-3 | 8,60´10-3 | 13,30´10-3 |

продолжение

| № рядов столбов | N=r1[(5)+(8)], т | a·cosj, м | (с+хb)sinj, м | (11)-(12), м | r2[(11)+(12)], т | -r3[(11)-(12)], тм | H=(14)-r3b, m | Мв=(15)+r4b, тм |

| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 1 | 89 | 23,5´10-3 | -1,26´10-3 | 24,8´10-3 | 15,75 | -194 | 13,3 | -154 |

| 2 | 132 | 23,5´10-3 | -1,43´10-3 | 24,9´10-3 | 15,80 | -195 | 13,4 | -155 |

| 3 | 359 | 24,0´10-3 | 0 | 24,0´10-3 | 15,25 | -188 | 12,8 | -148 |

| 4 | 424 | 24,0´10-3 | 0 | 24,0´10-3 | 15,25 | -188 | 12,8 | -148 |

| 5 | 490 | 24,0´10-3 | 0 | 24,0´10-3 | 15,25 | -188 | 12,8 | -148 |

| 6 | 700 | 23,5´10-3 | 1,57´10-3 | 21,9´10-3 | 13,90 | -171,5 | 11,5 | -132 |

| 7 | 742 | 23,5´10-3 | 1,72´10-3 | 21,8´10-3 | 13,85 | -170,5 | 11,4 | -131 |

a =240´10-3 м; b= 0,312´10-3 рад; с= 7,6´10-3 м; r1 =55,8´103т/м; r2 =0,635´103т/м; r3 =7,83´102т/м; r4 =128,0´103т/м;-r3b = 2,44 т; r4b = 40,0 тм.

Равенства,выражающие условия равновесия плиты ростверка, с точностью, обеспечиваемойлогарифмической линейкой (с помощью которой производится настоящий расчет),удовлетворяются. Действительно,

Р = 5000 т @ 4987 т;

Нх = 500 т @ 501 т;

Му = 3000 тм @ 2996 тм.

В соответствии с п. 3.68дальнейший расчет выполняем, как для вертикальных столбов, погруженных в грунтна глубину h и загруженных на расстоянии l0 от поверхности грунта силами Nи H и моментом Мв. Так как столбы оперты на нескальный грунт и их приведеннаяглубина заложения в грунте  , этот расчет, заключающийся в определении давлений smах в основании наиболеенагруженного столба, проверке горизонтальных давлений столбов на грунт, а такжев выявлении наибольшего изгибающего момента Мн, действующегона расположенном в грунте участке одного из столбов, может быть выполнен поформулам (3.38) - (3.45).

, этот расчет, заключающийся в определении давлений smах в основании наиболеенагруженного столба, проверке горизонтальных давлений столбов на грунт, а такжев выявлении наибольшего изгибающего момента Мн, действующегона расположенном в грунте участке одного из столбов, может быть выполнен поформулам (3.38) - (3.45).

Определяем входящиев формулу (3.38) расчетный вес столба G (с учетом гидростатическогодавления) и расчетную силу трения Т грунта по наружной поверхностистолба:

G =2,01´36´(1,1´2,5 – 1,0) = 127 т;

Т= 3,14´1,6´20´3,0= 300 т.

Так как  , в соответствии с пояснением к формуле (3.38) принимаем x1 =0. Это означает, что в основании каждого из столбов имеет место равномерноераспределение давлений (smах = smin = s).Величину давлений в основании столба с наибольшим продольным усилием определяемпо формуле (3.38):

, в соответствии с пояснением к формуле (3.38) принимаем x1 =0. Это означает, что в основании каждого из столбов имеет место равномерноераспределение давлений (smах = smin = s).Величину давлений в основании столба с наибольшим продольным усилием определяемпо формуле (3.38):

Несущая способностьстолбов на продольное усилие обеспечивается. Действительно, s = R = 280 т/м2.

Из табл. 15следует, что соотношения между величинами Н и Мв для всех столбов одинаковы. Этоозначает, что в наихудшем положении по условиям заделки в грунте и работы наизгиб должны быть столбы ряда № 2, в верхнем сечении каждого из которыхдействуют наибольшие Н и Мв.

Для столбов ряда № 2по формулам (3.61), (3.41) и (3.42) вычисляем величины, необходимые для проверкивыполнения неравенства (3.40),являющегося условием надежности заделки столбов в грунте:

Н1 =13,4 т;

При определениигоризонтального давления  коэффициент x2 принятравным 0,7 на основе пояснении к формуле (3.42) и в связи со значением

коэффициент x2 принятравным 0,7 на основе пояснении к формуле (3.42) и в связи со значением  .

.

Условие надежностизаделки столбов в грунте обеспечивается. Действительно, подставляя внеравенство (3.40) значениякоэффициентов h1 = h2 =1, расчетные значения угла внутреннего трения грунта jр = 0,9´28 = 25° и сцепления ср= 0,5´0,7 = 0,35 т/м2,а также величину объемного веса грунта с учетом гидростатического давления g = 1т/м3 (см. указания п. 3.11),имеем:

Наибольшее значениеизгибающего момента Мн в поперечном сечении на участке столба, расположенном в грунте,вычисляем по формуле (3.44),предварительно по табл. 9установив, что значениям a = 0,260 и  соответствует глубинаhмм= 2,9 м:

соответствует глубинаhмм= 2,9 м:

Мн = 59 + 13,5´2,9 = 98 тм <| Мв| = 155 тм.

Следовательно,наибольший по абсолютному значению момент действует в верхнем сечении столба (вместе заделки его в плиту ростверка) и равен 155 тм.

Глава IV

РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ОСНОВАНИИ

4.1. Указаниянастоящей главы распространяются на расчеты несущей способности песчаных,гравелисто-песчаных и скальных оснований оболочек диаметром 1 м и более.Глинистые основания следует рассчитывать согласно указаниям СН 200-62.

4.2. Расчет несущейспособности по грунту оболочек диаметром 0,4-0,8 м, погруженных вразличные грунты молотами или вибропогружателями, следует производить согласноуказаниям СН 200-62, приложение 21.

4.3. Расчетнуюнесущую способность по грунту оболочек с уширением в основании надлежитопределять в соответствии с указаниями СН 200-62.

4.4. Оценка несущейспособности оболочек, забитых в грунт молотами, может производиться пофактическому отказу с использованием формул, приведенных в главе СНиП II-Б.5-62.

Несущая способностьоболочек, погруженных в грунт вибропогружателями, может быть оценена расчетом,выполненным в соответствии с указаниями приложения 2.

4.5. Несущуюспособность по грунту оболочек диаметром 0,4-1,6 м следует уточнять порезультатам испытаний динамической и, в отдельных случаях, статическойнагрузкой.

Статическиеиспытания оболочек диаметром 1 и 1,6 м должны производиться при наличииобоснованных сомнений в несущей способности грунтов или же в случаяхнеобходимости передать на оболочки нагрузки, которые превышают значения,получаемые расчетом по действующим нормам.

Несущую способностьоснований оболочек диаметром 2 м и более следует уточнять по результатамштамповых или пенетрационных испытаний.

Необходимость иколичество испытаний устанавливаются проектной организацией.

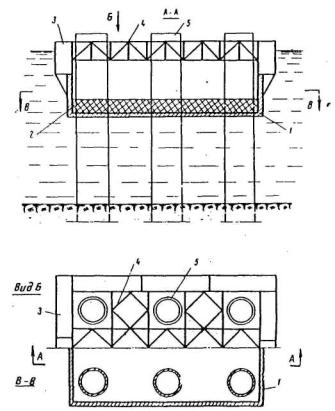

4.6. Настоящиеуказания распространяются на расчеты несущей способности песчаных и гравийных(гравийных с песчаным заполнением пустот) оснований фундаментов глубокогозаложения из сборных железобетонных оболочек (столбов) диаметром 1 м иболее, погружаемых в грунт с открытым нижним концом.

4.7. Расчетнуюнесущую способность основания одиночной оболочки (столба), воспринимающейосевую сжимающую нагрузку, определяют по формуле:

P0 = UShifi + FR,

где U - периметр поперечного сечения оболочки (столба);

hi - толщина отдельных слоев грунтав которые заглублена оболочка (заглубление оболочки учитывается от поверхностигрунта или уровня максимального размыва);

fi - расчетное сопротивление силтрения слоев грунта;

F - площадь подошвы оболочки;

R - расчетное сопротивление песчаного основания под подошвойфундамента.

4.8. Расчетноесопротивление основания под оболочкой находят по формулам:

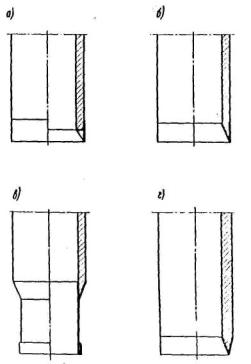

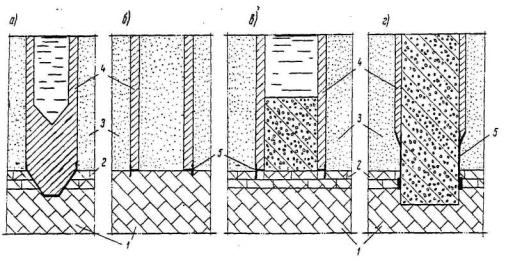

а) для оболочки,расположенной в толще однородного грунта

б) для оболочки,расположенной в разнородных несвязных грунтах при условии заглубления низаоболочки в слой грунта основания на величину не менее диаметра и не менее 2 м

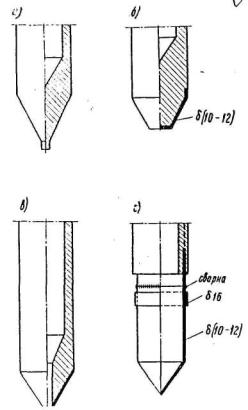

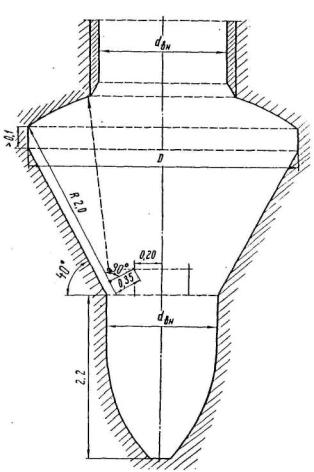

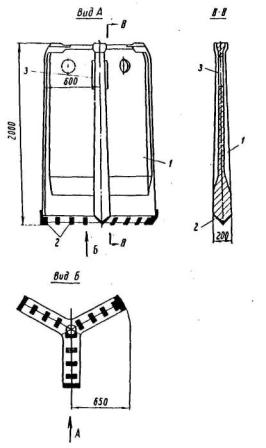

в) для оболочки снесущей диафрагмой (стаканный фундамент), погруженной без выемки грунта из ееполости

где  ,

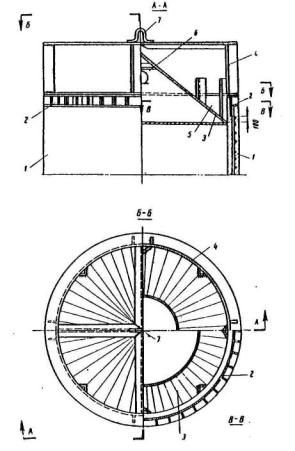

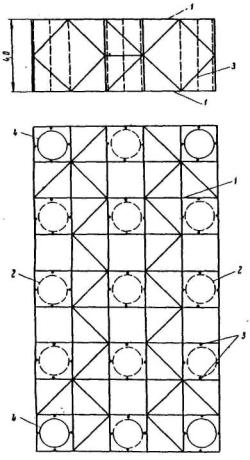

,  и

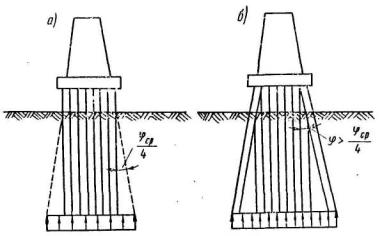

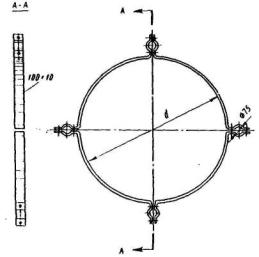

и - безразмерные коэффициенты,принимаемые по графикам (рис. 39и 40)в зависимости от расчетного угла внутреннего трения грунта jв рабочей зоне основания и относительного заглубления фундамента

- безразмерные коэффициенты,принимаемые по графикам (рис. 39и 40)в зависимости от расчетного угла внутреннего трения грунта jв рабочей зоне основания и относительного заглубления фундамента  ;

;

g- расчетныйобъемный вес грунта на уровне подошвы оболочки, равный нормативному(фактическому) объемному весу (в водонасыщенных грунтах с учетомгидростатического взвешивания), умноженному на коэффициент однородности 0,8*;

g1 - приведенный объемный весгрунта, расположенного выше подошвы оболочки, равный нормативному объемномувесу грунта, умноженному на коэффициент однородности 0,85* ;

* Для случаев учета гидростатического взвешиваниякоэффициент однородности принимается равным 1.

d - внешний диаметр оболочки;

h - глубина от подошвы оболочки до поверхности грунта илиуровня максимального размыва;

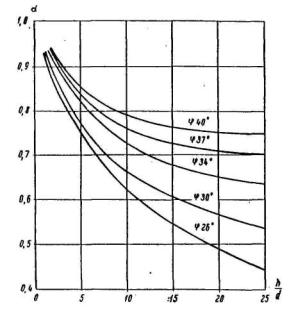

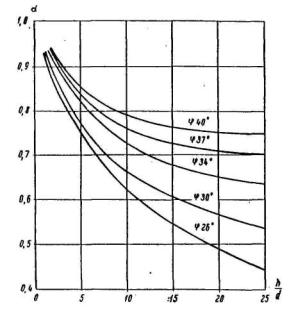

a - коэффициент, учитывающий свойства разнородных грунтов,расположенных выше подошвы оболочки. Определяется по графику (рис. 41)соответственно средневзвешенному значению j для грунтов,пройденных оболочкой;

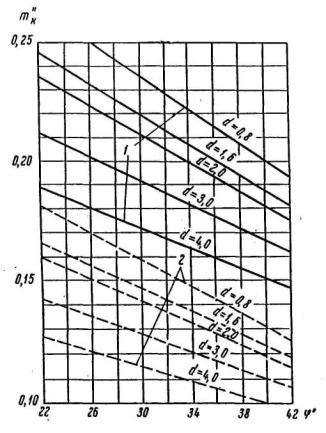

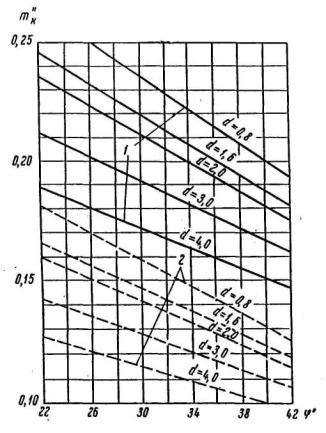

- коэффициент условии работы, принимаемый по графику (рис. 42);

- коэффициент условии работы, принимаемый по графику (рис. 42);

aс - коэффициент,учитывающий влияние способа погружения (равен 1 при забивке молотами и 1,5 призаглублении оболочек вибропогружателями);

bс - коэффициент,учитывающий увеличение несущей способности основания вследствие уплотнениягрунта в процессе заглубления оболочки; равен отношению ( ) объема грунта по внешнему контуру оболочки к внутреннемуобъему оболочки ниже диафрагмы (определяется в зависимости от геометрическихразмеров оболочки и ее заглубления в грунт, но не должен быть более 2,5),умноженному на поправочный коэффициент

) объема грунта по внешнему контуру оболочки к внутреннемуобъему оболочки ниже диафрагмы (определяется в зависимости от геометрическихразмеров оболочки и ее заглубления в грунт, но не должен быть более 2,5),умноженному на поправочный коэффициент  (табл. 16),учитывающий начальную пористость грунта до погружения оболочки.

(табл. 16),учитывающий начальную пористость грунта до погружения оболочки.

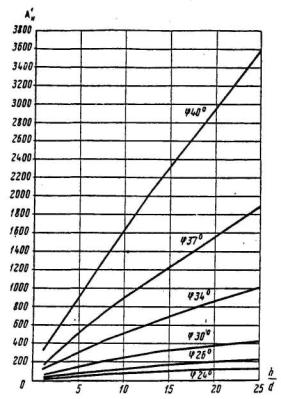

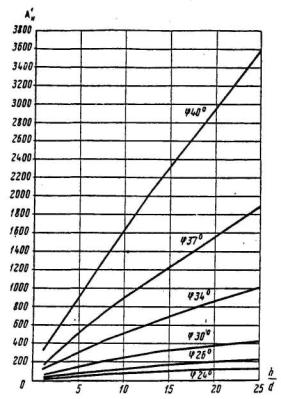

Рис. 39. График изменения коэффициента  взависимости от относительного заглубления оболочки в грунт

взависимости от относительного заглубления оболочки в грунт  при различныхзначениях расчетного угла внутреннего трения грунта j

при различныхзначениях расчетного угла внутреннего трения грунта j

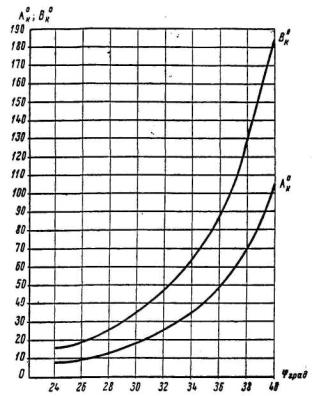

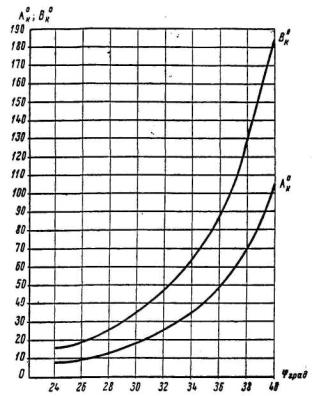

Рис. 40. График изменения коэффициентов  и

и  в зависимостиот расчетного угла внутреннего трения грунта j

в зависимостиот расчетного угла внутреннего трения грунта j

Таблица 16

Зависимость коэффициента  от пористости грунта

от пористости грунта

| Коэффициент пористости грунта e | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |

| Коэффициент  | 1,28 | 1,18 | 1,10 | 1,04 | 1,0 |

4.9. Расчетную величину углавнутреннего трения j грунта назначают на 2° меньше средней нормативной величиныдля всей рабочей зоны основания, ограниченной двумя горизонтальными плоскостями(на уровне подошвы фундамента и на 1,5d ниже подошвы) и цилиндрической поверхностью радиусом 2d, продольная оськоторой совпадает с продольной осью фундамента.

Фактические значенияугла внутреннего трения грунта jн в рабочей зоне устанавливаютлабораторными и полевыми испытаниями.

В случае еслиэкспериментальное определение углов внутреннего трения невозможно, а также настадии разработки проектных заданий, разрешается как для влажных, так и дляводонасыщенных песков пользоваться значениями jн, принимаемыми в зависимости откоэффициента пористости (табл. 17).

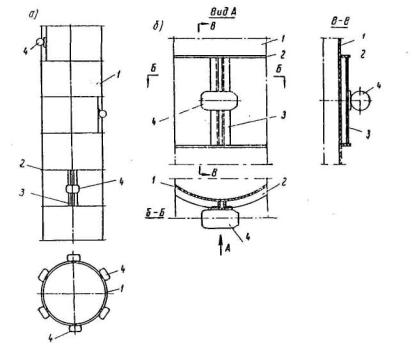

Рис. 41. График изменения коэффициента aв зависимости от относительного заглубления оболочки в грунт  при различныхзначениях расчетного угла внутреннего трения грунта j

при различныхзначениях расчетного угла внутреннего трения грунта j

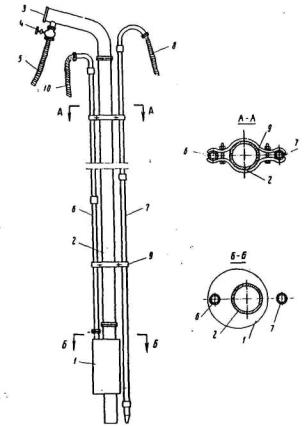

4.10. Расчетноесопротивление сил трения слоев грунта о боковую поверхность оболочки fiопределяется поформуле:

где  - нормативная величина сил трения в т/м2,определяемая по табл. 18в зависимости от глубины расположения слоя грунта, равной расстоянию от дневнойповерхности грунта или линии размыва до середины толщины слоя li;

- нормативная величина сил трения в т/м2,определяемая по табл. 18в зависимости от глубины расположения слоя грунта, равной расстоянию от дневнойповерхности грунта или линии размыва до середины толщины слоя li;

mf - коэффициент условий работы, принимаемый по табл.19.

Рис. 42. График изменения коэффициента  в зависимостиот угла внутреннего трения грунта при оболочках различного диаметра:

в зависимостиот угла внутреннего трения грунта при оболочках различного диаметра:

1-грунтовое ядро сохраняется выше ножа;2-грунт уделяется до ножа оболочки

Таблица 17

Зависимость нормативного угла внутреннего трения от пористостипесчаных грунтов различной крупности

| Вид песков | Коэффициент пористости e | Нормативный угол внутреннего трения jн |

| Крупные | 0,4-0,5 | 42 |

| 0,5-0,6 | 40 |

| 0,6-0,7 | 38 |

| Средней крупности | 0,4-0,5 | 40 |

| 0,5-0,6 | 38 |

| 0,6-0,7 | 35 |

| Мелкие | 0,4-0,5 | 38 |

| 0,5-0,6 | 36 |

| 0,6-0,7 | 32 |

| Пылеватые | 0,5-0,6 | 36 |

| 0,6-0,7 | 34 |

| 0,7-0,8 | 28 |

Примечание. Для гравийных (гравийно-песчаных) грунтов, содержащих более 50%частиц крупнее 2 мм, значения jн принимаются на 2° больше аналогичных величин песчаныхгрунтов соответствующей пористости.

Таблица 18

Нормативная величина сил трения  грунтов по боковойповерхности оболочек

грунтов по боковойповерхности оболочек

| Вид грунтов | Глубина расположения слоя грунта, м |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |

| Крупные и средние | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 5,3 | 5,6 | 6,0 | 6,5 | 7,2 | 7,9 | 8,6 | 9,3 | 10,0 |

| Мелкие | 2,3 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,1 | 6,6 | 7,0 |

| Пылеватые | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,0 |

Приналичии торфов боковое трение грунтов выше подошвы нижнего слоя торфа учитываетсясо знаком минус (причем для торфа  =0,5 т/м2 независимо от глубины егозалегания);

=0,5 т/м2 независимо от глубины егозалегания);

Таблица 19

Значение коэффициента mf

| Условия погружения оболочки | При действии нагрузок |

| постоянных | временных |

| Грунтовое ядро сохраняется выше ножа оболочки | 0,7 | 0,9 |

| Грунт удаляется до ножа оболочки | 0,3 | 0,7 |

4.11. Если из оболочек,заглубленных до проектной отметки, грунт извлекают до низа ножа или несколькониже его, следует принимать пониженные коэффициенты условии работы (см. рис. 40и табл. 19).

4.12. Настоящиеуказания охватывают методы расчета несущей способности скальных основанийжелезобетонных оболочек различного диаметра, опираемых или заделываемых нижнимиконцами в водостойкие неразмягчаемые породы.

Вопросыиспользования размягчаемых водорастворимых пород (гипс, ангидриды, соли и т. п.)в качестве оснований, а также назначения расчетных сопротивлении должнырешаться на основе специальных исследовании с учетом местных условий ихарактерных особенностей сооружения.

4.13. Расчетноесопротивление основания столба, опираемого на поверхность разрушенноговыветриванием слоя породы в виде щебня и дресвы, прикрытого пластомнеразмываемых наносных отложений толщиной не менее двух диаметром оболочки,рекомендуется принимать по нормам СН 200-62 для крупнообломочных грунтов свведением повышающих коэффициентов в зависимости от толщины выветренного слоя,заключенного между низом столба и поверхностью неразрушенной породы:

| Толщина слоя разрушенной породы, выраженная в долях от диаметра столба | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,0 |

| Значение повышающего коэффициента | 3 | 2,5 | 1,5 | 1,0 |

Промежуточные значениякоэффициента определяются интерполяцией.

4.14.Расчетное сопротивление осевому сжатию основания под торцом оболочки (столба),опираемой на поверхность не разрушенной выветриванием породы, надлежитопределять по формуле:

R = mkRсж,

где т -коэффициент условий работы, принимаемый равным 3;

k - коэффициент однородности породыпо прочности на одноосное сжатие (при отсутствии опытных данных принимаетсяравным 0,17);

Rсж - предел прочности на одноосноесжатие образцов пород, испытанных в водонасыщенном состоянии согласноприложению 3.

4.15. Расчетноесопротивление у края подошвы столба, опертого на поверхность не разрушенной выветриваниемпороды и воспринимающего внецентренную нагрузку, принимают равным 1,2R.

4.16.Расчетную несущую способность скального основания заглубленного в породустолба, воспринимающего осевое сжимающее усилие, следует определять по формуле

где h3 - расчетная глубина заделкистолба в породу;

d3- диаметр заглубленной в породу части столба;

F3- площадь заглубленной в породу части столба.

4.17.Расчетную несущую способность скального основания заглубленного в породустолба, воспринимающего в уровне поверхности породы продольное сжимающее усилиеN, изгибающий момент М и поперечную силу Q (рис. 43),определяют по формуле:

где ke-коэффициент, определяемый по графику (рис. 44)в зависимости от приведенного эксцентриситета еп, равного  .

.

При расчете несущейспособности должно соблюдаться условие

N £ P0.

Рис. 43. Схема усилий, воздействующих настолб, заделанный в скальную породу

Рис. 44. График изменения коэффициента keв зависимости от величины приведенного эксцентриситета еп действующих сил и заглубления столба в породу h3

4.18. Привоздействии на столбы внецентренных сжимающих и горизонтальных нагрузокнеразмываемый массив наносных отложений толщиной меньше двух диаметров неучитывается в расчетах прочности скальных оснований.

При большей толщенаносных отложений уменьшение величины изгибающего момента в месте заделкистолба в породу может быть определено на основании расчета, изложенного втретьей главе настоящих указаний.

4.19. Глубиназаделки столбов в скальные породы, при расчете по формулам пп. 4.16и 4.17,должна быть не менее 0,5 м в сплошных и слаботрещиноватых и не менее 1,5м в трещиноватых и сильнотрещиноватых слабых породах.

Столбы, опираемые наповерхность неразрушенного слоя, должны заглубляться в породу на 0,25 м нижегоризонта, на котором расчетное сопротивление основания, определяемое поформуле п. 4.14,получается не менее величины давления столба.

4.20. При опиранииоболочек нижними концами на скальную породу силы трения наносных отложений врасчете несущей способности основания не учитывают.

Глава V

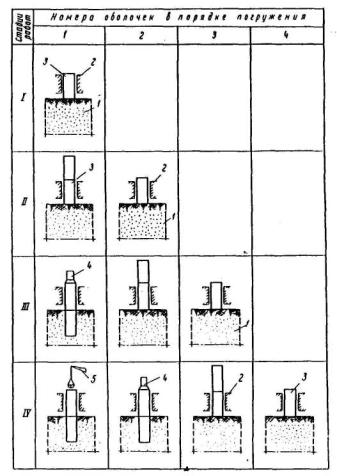

РАСЧЕТ ОБОЛОЧЕК НА УСИЛИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПОГРУЖЕНИИ

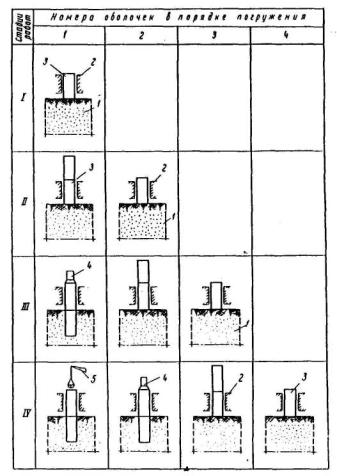

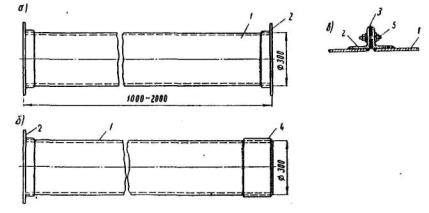

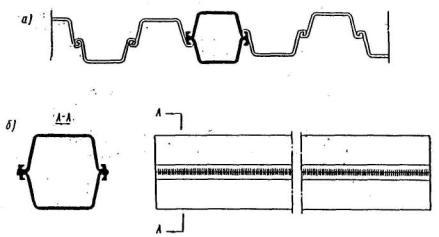

5.1. Расчет оболочекна нагрузки, возникающие при погружении, предусматривает:

а) определениерасчетных величин продольных (осевых) усилий, возникающих в оболочках,погружаемых в грунт низкочастотными вибропогружателями с частотой действиявозмущающей силы до 10 гц (600 периодов в минуту);

б) проверку оболочкина действие указанных сил.

5.2. Расчетныевеличины продольных (осевых) усилий определяют для проверки (или назначения)толщины стенок оболочек и их армирования, стыковых соединений между секциямиоболочек, а также прикрепления наголовника к вибропогружателю и оболочке.

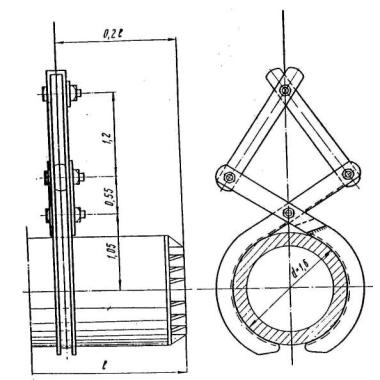

5.3. В стенках оболочек, в соединениях секций иприкреплениях к ним во время вибропогружения возникают растягивающие исжимающие осевые усилия. Каждый из элементов конструкции оболочки должен бытьпроверен на воспринятие расчетных усилий, как растягивающих, так и сжимающих.

5.4.Расчетные максимальные растягивающие усилия Npacт, возникающие привибропогружении оболочек, определяют по формулам:

а) при расчетенаголовника и прикрепления вибропогружателя к наголовнику:

Npacт = 1,4F - Gв;

б) при расчетеприкрепления наголовника к оболочке:

Npacт = 1,4F - (Gв + Gн);

в) при расчетесечении железобетонных оболочек:

Npacт =1,2F - (Gв + Gн),

где F- максимальноезначение возмущающей силы вибропогружателя, принятого для опускания оболочки;

Gв - вес вибропогружателя;

Gн - вес наголовника.

5.5.Расчетное максимальное сжимающее усилие Nсж, возникающее в оболочкепри вибропогружении, принимают равным:

Nсж = kGy,

но не менее чем:

Nсж =G + F,

где G- истинный весвибросистемы;

Gy - вес условной вибросистемы;

k - коэффициент увеличения веса условной вибросистемы;

F - максимальное (паспортное) значение возмущающей силывибропогружателя.

Коэффициентувеличения веса условной вибросистемы находят по формуле:

k =0,025апвп0,

где а -расчетный размах колебаний вибросистемы в сантиметрах, зависящий от глубиныпогружения оболочки в грунт; при глубине погружения оболочки в грунт на 10 м и менее а= 2 см, на 30 м и более а = 1 см,от10 до 30 м а определяют линейной интерполяцией.

Примечание. Расчетный размах колебаний в размерах меньших, чем это указановыше, можно принимать только после проведения соответствующих опытных работ попогружению запроектированных оболочек;

пв -максимальное (паспортное) число оборотов в секунду грузовых валоввибропогружателя, применяемого для опускания оболочки;

п0 -величина, характеризующая динамические свойства вибросистемы и зависящая отсвойств грунта и длины оболочки.

Величину п0 определяют по формуле:

где Н -полная длина оболочки в м;

п - расчетная частота в гц собственныхколебаний оболочки (как жесткого тела) в грунте, принимаемая: для слабыхгрунтов (мелкозернистых и среднезернистых песков, весьма пластичных глин) п= 20; для грунтов средней плотности (крупнозернистых песков с примесью мелкойгальки, пластичных глин) п = 30; для плотных грунтов (плотных песков скрупной галькой, пластичных глин с включением крупной гальки, тугопластичных имергелистых глин) п = 50.

Истинный весвибросистемы составляет:

G = Gв + Gн + G0.

Вес условнойвибросистемы принимают равным:

В этих формулахприняты следующие обозначения:

G0= p(d+ d0)d0Hg0 - вес оболочки;

G'гр= p(d+ dгр)dгрhgгр - условный вес колеблющегосягрунта, примыкающего к наружной стороне оболочки;

-условный вес столба неизвлеченного грунта, находящегося внутри оболочки,

-условный вес столба неизвлеченного грунта, находящегося внутри оболочки,

где d- внешнийдиаметр оболочки в м;

d0 - толщина стенки оболочки в м;

dгр =0,15 м - условнаятолщина присоединенного к оболочке снаружи грунта;

Н - полная длина оболочки в м;

h - глубина погружения оболочки в грунт в м;

g0 @ 2,5 т/м3 - объемный вес материалаоболочки;

gгр - объемный вес грунта в т/м3; при отсутствии данныхможет быть принят равным gгр= 1,7 т/м3;

hc - расчетная высота столбанеизвлеченного грунта внутри оболочки в м.

При внутреннемдиаметре погружаемой оболочки (d - 2d0),равном 0,5 м и менее, hc равно глубине погружения, но неболее 10 м; при внутреннем диаметре погружаемой оболочки, равном 1, 2 и5 м, hc равно соответственно 6; 2,5 и 1 м.